Книга: 100 великих мистификаций

Назад: Приключения испанской инфанты в России

Дальше: «Поэмы Оссиана» Джеймса Макферсона

Веселые «поджигатели»

Это произведение сейчас почти забыто, точнее, было бы забыто, если бы его не обнаружил и не прокомментировал известный литературовед и телеведущий Дмитрий Быков. «Большие пожары» столь долгого забвения явно не заслужили. В самом деле, будь они даже не слишком даровиты, они были бы интересны уже как прецедент в истории литературы. А они, безусловно, талантливы и занимательны для читателей. По стилю это произведение напоминает «Аэлиту», «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого, некоторые рассказы А. Исбаха и М. Зощенко.

Итак, что же такое «Большие пожары»?

Речь идет о единственном в своем роде коллективном романе-буриме, созданном в духе иронического триллера и фантасмагории одновременно.

Буриме – это литературная игра, в которой каждый следующий автор отталкивается от последних строк предыдущего, а иногда знает и весь предшествующий текст. Таким образом, следующий автор, стараясь не нарушать структуру произведения, вносит что-то новое от себя. Таких авторов у романа «Большие пожары» оказалось 25. Их перечень напоминает антологию русской классики XX века – Александр Грин, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Алексей Новиков-Прибой, Борис Лавренев, Константин Федин, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Александр Аросев, Сергей Буданцев, Ефим Зозуля, А. Зорич, Вера Инбер, Георгий Никифоров, Владимир Лидин, Лев Никулин, Алексей Свирский, Михаил Слонимский, Феоктист Березовский, Юрий Либединский, Илья Ильф и Евгений Петров. Илья Эренбург, Иван Касаткин и Артем Веселый были включены в первый список авторов, но не приняли участия в создании романа. В то же время первоначально в списке не было Вениамина Каверина, Николая Огнева и Николая Ляшко.

Идея создания коллективного романа принадлежала Михаилу Кольцову, главному редактору журнала «Огонёк». В 51-м номере 1926 года он поместил анонс с сообщением о том, что в журнале «будет предложен первый в СССР коллективный роман, в котором принимают участие 25 известных русских писателей». Но автором сюжетного замысла был не Кольцов, а Александр Грин – писатель даже для пестрой авангардной России 1920-х годов исключительный. Произведения Грина маргинальны и потусторонни для советского мира. Даже в фантастике А. Толстого обнаруживается советский элемент, замешанный на советском же освоении науки будущего. У Грина все не советское: кругом либо мистика, либо сюжеты-перевертыши. Вот ему и захотелось создать мистификацию мистификаций – неизвестно кем выдуманную историю о неизвестно кем устроенных пожарах. О несоветской природе творчества Грина свидетельствует даже тот факт, что первоначально действие романа происходило в вымышленном городе с несоветским названием Сан-Риоль.

Столь же не советскими были имена гриновских главных героев Варвий Гизель и Вакельберг. Экзотические европеизированные названия и имена Грин, живший в Феодосии, взял из своего неоконченного романа «Мотылёк медной иглы». Оттуда же он взял и завязку – таинственные поджоги. Лишь позднее город из Сан-Риоля был переделан в Златогорск, Варвий Гизель стал называться Варвием Мигуновым, а журналист Вакельберг получил фамилию Берлога (вспомним, что у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» был Берлага).

В 1927 году роман опубликовали в журнале «Огонек». Главы выходили с 1-го по 25-й номер, и начиная со второй главы текст сопровождало краткое содержание предшествующих глав.

С тех пор не вышло ни одного издания вплоть до следующего тысячелетия. Лишь в 1973 году в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья Абрама Вулиса «Как были зажжены “Большие пожары”», но она представляла интерес только для литературоведов: едва ли читатели понимали, о чем в ней идет речь.

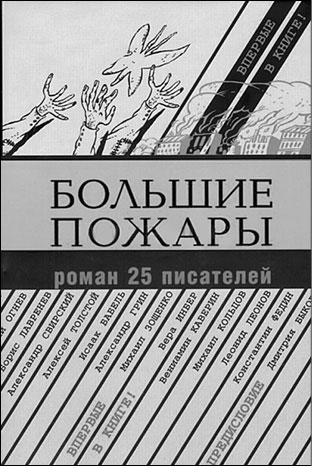

Роман «Большие пожары».1927 г.

И вот в сентябре 2009 года, через 82 года, появилось первая отдельная книга, изданная по инициативе главного редактора издательства «Книжный клуб 36.6» Виталия Бабенко. Предисловие к ней написал Быков. Очевидно, в прежние годы переизданию романа все время мешали причудливые зигзаги советской истории, на фоне которой разношерстный коллектив авторов то и дело оказывался несовместим с партийной политикой: создатель идеи М. Кольцов и еще пять авторов – А. Аросев, И. Бабель, С. Буданцев, А. Зорич, Г. Никифоров – подверглись сталинским репрессиям.

25 глав романа располагались в такой последовательности:

«Странный вечер», «Больная жемчужина», «Петька Козырь», «Творчество гражданина Кулакова», «Плохие последствия», «Пять героев пролетарского происхождения», «Рыжий конь», «Разговор в отеле “Бельвю”», «На биржу труда!», «Предчувствие», «Двойник», «Страшная ночь», «Человек прошлого», «Выпавшее звено», «Итоги и перспективы», без названия, «Бабочки», «Сумасшедший дом», «Златогорская, качай!», «Дошёл до ручки!», «Павлиньи крики», «Возвращение пространства», «Марсианин», «Последний герой романа», «Прибыли и убытки».

Сюжет коллективного детектива был дерзок и загадочен. В некоем городе Златогорске в середине 1920-х годов кто-то устраивает грандиозные поджоги. Поиски злоумышленника – это своего рода детектив с элементами мистической загадочности и модного в те годы хоррора. Главным недостатком этого произведения стала чрезвычайная запутанность сюжетных ходов и деталей. Кроме того, каждый автор добавлял новые обстоятельства и новых героев. Это перегрузило произведение и лишило его обаяния простой логики расследования. Безусловно, речь шла о фантасмагории, а не о детективе. Об этом говорило хотя бы то, что орудием преступления все время становились самовоспламеняющиеся бабочки. Контрастное сочетание безобидного с устрашающим, малого с грандиозным является одним из атрибутов сарказма. И в данном случае целью романа было сатирическое изображение провинциального мещанства. В финале жители города жаловались на авторов, обвиняя их в издевательствах, а прибывшая московская комиссия в свою очередь обвиняла жителей в мещанстве. В СССР постепенно наступало время советского классицизма с московскими комиссиями, которые, как «бог из машины», раздавали всем по заслугам и наводили порядок.

Завершался роман главой, написанной самим Кольцовым. Особую пикантность детективу придавало отсутствие обязательной детективной развязки, а помещенное в финале пророчество вообще носило двусмысленный оттенок: «Продолжение событий – читайте в газетах, ищите в жизни! Не отрывайтесь от неё! Не спите! “Большие пожары” позади, великие пожары – впереди».

О каких таких «великих пожарах» предупреждали авторы, можно было догадаться, хотя едва ли в те годы они вкладывали в эти слова какой-то зловещий смысл.