Молодой помещик Белкин

Больше всех от нападок пострадал Пушкин. Он первым воспринял необходимость смены литературного подхода к действительности, но его поэма «Цыганы» не впечатлила читателей, и в первую очередь – читательниц. Им больше нравились страсти «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана», чем пыльные дороги Бессарабии и проблемы кочующего табора.

Лишь в 1830 году Пушкин вновь вернулся к переводу романтизма в реализм – на этот раз прозаическому: очевидно, тонкая ситуация требовала именно такой формы. Но теперь он был осторожен и прибег к мистификации. Так появился тихий и скромный Иван Петрович Белкин – бывший военный и неудачливый помещик, которого обирали все вокруг – от старосты до ключницы. Впрочем, Белкин не унывал и не особо заботился о своих хозяйственных делах. Ему больше нравилось собирать всякие истории. Подозрительное литературное изящество повестей сглаживалось отсутствием фантазии у незнакомого автора: он ведь не придумывал, а записывал чужие рассказы. Однако повести все равно привлекли внимание общественности, а товарищи Пушкина начали выяснять, кто же такой этот загадочный Белкин, о котором никто до сих пор не слышал.

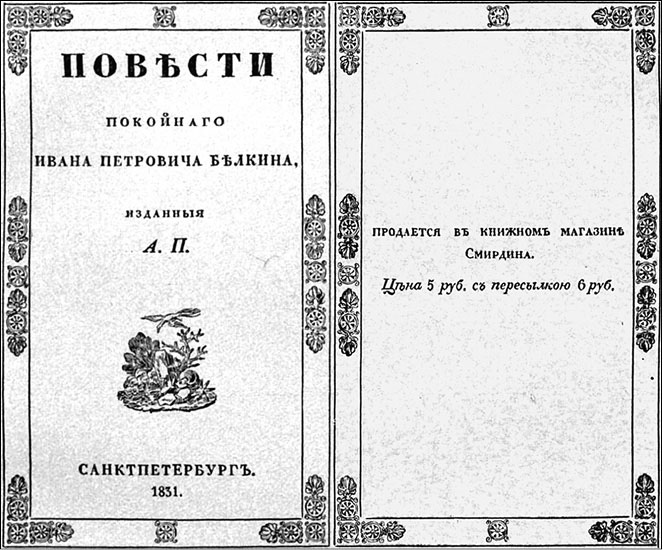

Повести Ивана Петровича Белкина.1831 г.

Поэт намеренно сделал Белкина человеком своего поколения (он 1798 года рождения): по стилю довольно легко узнать возраст автора и его принадлежность к определенной генерации. Самой увлекательной частью книги кажется именно та, которую читают последней или же вовсе не читают, а именно – предисловие. Обычно хитроумный автор сочиняет мистификацию от имени неизвестного лица, но в конце концов сам начинает в это верить, перевоплощается в автора – свое второе «я» – и приходит к необходимости сочинить его биографию.

Так появилось жизнеописание самого Белкина, не менее ироничное, нежели его истории. Но в этом самом предисловии скрыта и подсказка – замаскированная хронологическая «ошибка» (говорят, Пушкин любил маскировать такие «ошибки» в датах). Сосед Белкина пишет издателю: «Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца». Но под письмом стоит дата – 16 ноября. Выходит, сосед Белкина написал ответ на письмо за неделю до его получения. Впрочем, невнимательные читатели едва ли обратили внимание на такую мелочь, как и на все пушкинские намеки и детали.

Неумение Белкина следить за своим поместьем, его неприличная дрема в кресле в тот самый момент, когда доброжелательный сосед распекал его старосту, непрактичность и полное равнодушие к быту сложились в единый образ одинокого, так и не вышедшего из детского состояния сироты, о котором некому было позаботиться. Казалось, его интересовала только возможность записывать удивительные случаи, найденные на пыльной дороге, подслушанные в таверне, выпытанные у случайного попутчика.

Но есть один момент, который выдает Пушкина с головой. Даже записывая чужие истории, Иван Петрович Белкин не мог с такой точностью владеть стилем – деталями, оборотами, вводными словами. В этом тексте «говорит» буквально всё и нет ничего лишнего.

Например, повесть «Метель». Неискушенный читатель может подумать, что это очередная романтическая история несчастной любви двух молодых сердец – бедного прапорщика и обеспеченной провинциальной барышни. Однако – вот они детали: автор описывает Марью Гавриловну как «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу». Налицо грамматическая ошибка в употреблении несочетающихся по смыслу однородных членов. Но автор не случайно допускает эту ошибку. Что мы можем сказать о девушке? Почти ничего, а в такой ситуации даже слово «семнадцатилетняя» становится характеристикой. Из этого следует вывод: героиня настолько типична и заурядна, что едва ли могла свести с ума прапорщика. Ни умом, ни талантами, ни красотой она не отличалась. Единственное, что мы о ней знаем, – что она «была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена». Главным здесь является слово «следственно», потому что мы вновь имеем дело с совершенно нелогичным тезисом: из чтения романов не может следовать влюбленность. Однако такова логика эпохи: читающие французские романы барышни быстро находили объект для воздыханий, и чаще всего – военного, пусть это даже нищий прапорщик.

Такую же роль играет вводное, почти лишнее слово «разумеется», играющее здесь роль утверждающего глагола: «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя». Такую же роль играет слово «естественно»: «Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку…»

И в первом, и во втором случае слово «разумеется» становится ключевым, потому что подчеркивает авторскую иронию. Влюбленность героини объясняется чтением книг, а влюбленность героя – имущественным состоянием избранницы. Неудивительно, что именно прапорщик Владимир становится инициатором побега и тайного венчания – поступок для дворянина бесчестный, – поскольку для него это единственный шанс поправить свое финансовое положение. Это не заурядная романтическая история для доверчивых девиц, а правда жизни.

Но способен ли на такие тонкие намеки Белкин? Едва ли. Потому что для ясного видения болезней эпохи и умения осторожно донести мысль до читателей, нужен был Пушкин. Это ведь его насмешливые отступления об уездных барышнях, которые в звоне колокольчика у ворот видят целое приключение. Это и комические диалоги утонченной барышни Лизы и ее грубоватой служанки Насти в «Барышне-крестьянке». Только у Пушкина грубоватый русский дуэлянт мог называться патетическим именем Сильвио («Дуэль»), а скелет маленького капитана уважительно именоваться Петром Петровичем Курилкиным («Гробовщик»). До этого никогда не додумался бы уездный помещик Белкин, собиравший чужие байки и безвестно умерший на 30-м году жизни от лихорадки.

Сочиненные в счастливый момент Болдинской осени «Повести Белкина» – вершина пушкинской прозы, ее недостижимый, совершенный идеал. Поэт написал пять повестей в течение двух месяцев. Первым стал «Гробовщик» (9 сентября 1830 года) – пародия на готические романы. Затем была закончена сентиментальная история «Станционный смотритель» (14 сентября). 20 сентября автор написал сентиментальную повесть «Барышня-крестьянка», в которой видятся мотивы карамзинской «Бедной Лизы», но с водевильно счастливым финалом.

14 октября был закончен «Выстрел», ставший первой повестью. В «Выстреле» отчасти читаются мотивы Мериме, но гораздо меньше драматизма, тем более что у этой «дуэли ради дуэли» жертвы нет вовсе, да и не может быть – это ведь фарс, а не трагедия. Собственно, Сильвио, центральная романтическая фигура, является жертвой самого себя: пустая обида на превзошедшего его соперника выливается в бессмысленную злобу и жажду мести, а когда мстительность героя оказывается удовлетворена, он утрачивает цель и начинает искать героической гибели на войне.

«Метель», написанная последней, 20 октября, совершенно оригинальна, в первую очередь – приданием стихии роли провидения. Но в ней, как и в повести «Барышня-крестьянка», присутствуют детали «Ночи ошибок» Оливера Голдсмита – водевильные подмены, переодевания, неожиданные признания и заблудившиеся в непогоду герои. Это тот же самый назидательно-комичный фарс XVIII века, воздающий хвалу добрым и хулу злым, только попавший в русскую провинциальную реальность, где ошибки готовы совершать все.

Назад: Песни Иакинфа Маглановича

Дальше: Смерть поэта