«Трест» – организация-химера

Вдохновителем и организатором этой оригинальной по дерзости акции был сотрудник ВЧК, будущий аналитик советской разведки Артур Артузов, «в миру» – итальянский коммунист родом из Швейцарии Артуро Фраучи. Таких, как этот образованный, музыкальный, владевший языками и, бесспорно, яркий человек, оказалось много в первом революционном призыве. Однако нам известно, что революции совершают одни, а их плодами пользуются другие. Так и Фраучи, подобно множеству советских иностранцев, принимавших участие в создании и строительстве первой социалистической страны, стал впоследствии расходным материалом для пришедших «пользоваться плодами». Некоторым из пионеров советской власти повезло умереть от разрыва сердца (Дзержинский) или быть убитыми террористами (Урицкий и Воровский), некоторым повезло меньше, но все-таки еще повезло – их по-тихому отравили (председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский). Но были те, кому совсем не повезло: их обвинили во всех смертных грехах, под пытками выбивали признание в шпионаже, а потом расстреляли на полигоне Коммунарка или забили до смерти на Лубянке. Так погиб подчиненный Менжинского, его правая рука – Артузов. И его товарищи по операции «Трест» – Александр Якушев, Владимир Стырне, Роман Бирк, Сергей Пузицкий, Григорий Сыроежкин.

Но до этого еще далеко. Сейчас пришедший вместе с советской властью закон «лес рубят – щепки летят» работает не против Артузова и примкнувшего к нему Якушева, а против других – британского резидента Сиднея Рейли, офицера царской армии Марии Захарченко, ее мужа Георгия Радкевича, главы эсеров Бориса Савинкова, генерала А. П. Кутепова.

Фальшивая организация антибольшевистского подполья «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР) была создана ОГПУ в рамках операции «Трест» и существовала в 1921–1926 годах. Целью этой организации-химеры была помощь ОГПУ в выявлении монархистов и антибольшевистского подполья. Эта деятельность началась в горячие годы Гражданской войны, в самый разгар диверсий и провокаций, террористических акций и вояжей белого подполья и агентов Антанты через проницаемую финскую границу. Все это Артузов, прирожденный игрок с иезуитскими мозгами и актерским обаянием, внушал пойманному с поличным Александру Якушеву – чиновнику Министерства путей сообщения, буржуазному деятелю и монархисту. В нем Артузов увидел страх смерти и – чуть позднее – подсознательное желание найти убедительные аргументы для перехода на сторону победителей-большевиков, то есть аргументы своего предательства. Артур Христианович помог ему найти эти аргументы: напомнил ему, что не такой уж он, Якушев, и монархист, и не столь уж он родовит, и не так уж богат, да и вообще он – из «простых» и всего добивался сам, как все честные труженики и способные инженеры-путейцы. А стало быть, играть роль фанатика Белого движения и впрягаться за чужие интересы нет никакого резона. И вот уже Якушев – дворянин, статский советник, неглупый интеллигент и обаятельный человек – с изумлением глядит на себя в зеркало, не понимая, как он мог оказаться в кабинете следователя ВЧК по обвинению в попытке помогать Белому движению. В сущности, он услышал от Артузова то, что хотел услышать. Дальше он с энтузиазмом будет играть роль резидента большевистской разведки – станет обходительным хозяином подпольной явки МОЦР, дипломатичным курьером монархистов за границей. Якушев будет рисковать жизнью, причем сознательно и охотно, потому что это – другое, это – не тайная смерть на Лубянке, а настоящая шпионская игра. Он почувствует вкус к этой игре. Явившись к генералу Александру Павловичу Кутепову, Якушев легко обманет и его, причем сам Кутепов, позднее узнав об этом, воспримет такую новость почти с сарказмом: «Они меня обманули? Как это может быть? Якушев – шпион ОГПУ? Да вы шутите!»

Так же вели себя и другие – с изумлением и насмешкой, все еще не веря в свое поражение и надеясь, что и это была шутка. Для Кутепова его доверчивость по отношению к агентам ВЧК Я. И. Серебрянскому и С. В. Пузицкому закончилась трагически: он был похищен этими двумя сотрудниками спецотдела в Париже, вывезен на пароходе в Новороссийск и по дороге умер от инъекции морфия.

* * *

Операция «Трест», как и проводившаяся одновременно с ней вторая мистификация контрразведки – «Синдикат-2», набирала обороты и активно вербовала людей из противоположного лагеря. В итоге из восьми «тайных активистов Белого движения» МОЦР, встречавших «гостей» из-за границы, семеро служили в особом отделе ОГПУ.

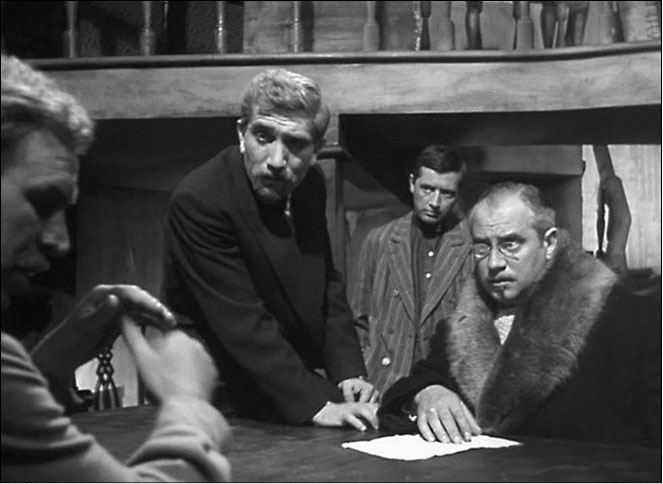

Кадр из фильма «Операция “Трест”»

Британец Сидней Рейли, которого трестовцы заманили в СССР, шел через границу с подставным проводником, сотрудником ВЧК, а на другой стороне его встречал чекист Владимир Стырне. Самым обидным в деле Рейли было то, что ему обещали жизнь – в случае если он даст нужные сведения. Поначалу шпион вел себя уверенно, упирался и грозил санкциями. Сломался Рейли, когда чекисты показали ему свежую «завтрашнюю» газету со статьей о его гибели при переходе границы: «Вас даже искать никто не будет, для них вы мертвы, вы сгниете в наших застенках». Тогда потрясенный Рейли заговорил, но его все равно расстреляли. Впрочем, историки о нем мало сожалеют: говорят, он был похож не на английского джентльмена, а на одесского гопника – не чурался «эксов» и убийств, был сластолюбив и хамоват.

Борис Савинков тоже ангелом не был. Он прибыл в Советскую Россию в надежде на встречу со сторонниками эсеров и жаждал террора. Как он закончил свою жизнь, известно: разбился, упав в пролет тюремной лестницы. Неизвестно только одно – сам он бросился или ему помогли. Существует также версия, что Савинкова при падении пытался удержать за ногу чекист Сыроежкин, но из-за старого ранения руки не смог этого сделать.

Предпочла смерть аресту фанатичная монархистка Мария Захарченко: окруженная людьми Артузова, она застрелилась.

В известном фильме С. Колосова «Операция “Трест”» любовник и соратник Захарченко Александр Опперпут выступает под одним из своих имен – Эдуард фон Стауниц (Д. Банионис). По сюжету он был застрелен при переходе границы. В реальности же ему удалось бежать из-за оплошности Артузова, медлившего с арестом. В апреле 1927 года Опперпут нелегально перешел границу и сдался финским властям как советский шпион, при этом публично, через газеты, рассказал о том, что подпольная организация «Трест» – это всего лишь работа советских спецслужб. По его собственным словам, для того, чтобы искупить свою вину перед РОВС и Боевой организацией Кутепова, он решил лично принять участие в диверсиях против представителей советской власти на территории СССР. Исследователь белой эмиграции С. Л. Войцеховский писал: «Касаткин-Штауниц-Опперпут-Савельев в действительности латыш Упелинц, чекист, занимавшийся в 1918 году расстрелами офицеров в Петрограде и Кронштадте». Автор книги обвинял Опперпута в том, что тот, находясь в заключении, в качестве «подсадной утки» сумел разговорить своего сокамерника профессора В. Н. Таганцева, в результате чего было расстреляно около ста человек, в том числе поэт Николай Гумилёв. Сам Опперпут подобные обвинения отрицал.

Относительно дальнейшей судьбы Опперпута существует несколько версий. По официальной версии, он, как уже говорилось, был убит в перестрелке с чекистами в июне 1927 года. По другой версии, он продолжал работать на ГПУ-НКВД, был послан с секретной миссией в Китай. Погиб он вроде бы в 1943 году в Киеве, где был арестован гестапо как организатор подпольной антифашистской группы. По словам генерала В. В. Бискупского, которые приводит Войцеховский, «в годы германской оккупации Киева немцами был разоблачён и расстрелян советский подпольщик, называвший себя Александром Коваленко и бароном фон Мантейфелем, но оказавшийся чекистом Опперпутом». Однако исследователи, в частности историк спецслужб А. И. Колпакиди, относятся к версии «Опперпута-чекиста» с иронией, утверждая, что барон Мантейфель был совсем другим человеком – действительно советским разведчиком, но на пять лет моложе афериста Опперпута и вовсе на него не похожим. И не работал Опперпут в Китае. К тому же тот, реальный Мантейфель вовсе не был расстрелян гитлеровцами, а умер на Лубянке. А куда в действительности пропал упущенный чекистами Опперпут-Стауниц после его бегства в Финляндию и разглашения тайн «Треста», никому не известно.

* * *

Как уже упоминалось, «своими» впоследствии были уничтожены Артузов, его начальник Менжинский, Якушев, Стырне – почти все бравые контрразведчики. За свой риск и изобретательность они получат побои, пулю, смерть в ГУЛАГе. Эстонский разведчик Роман Бирк тоже был завербован чекистами. Он стал большевистским курьером и участником операции «Трест». В дальнейшем Бирк был успешным советским разведчиком на Западе. О нем писали: «Школа “Треста” очень много дала Бирку как разведчику. Он умел завоевывать доверие и расположение весьма искушенных профессионалов. Бирк не “вытягивал” из источника информацию, а терпеливо ждал, когда тот сам начнет ее давать. На предложения представителей западных спецслужб о сотрудничестве он никогда не отвечал немедленно, говорил, что должен подумать, ссылался на трудности, просил считать себя только “резервистом на случай войны”».

Бирка, честно работавшего на СССР, ждала та же судьба, что и остальных участников секретных операций советской разведки: в 1937 году он был отозван из-за границы и расстрелян.

Единственными уцелевшими из всех участников этой истории оказались только разведчик Борис Игнатьевич Гудзь и историк-мемуарист «из бывших» Василий Витальевич Шульгин.

Первому, Гудзю, повезло быть уволенным из разведки в 1937 году с формулировкой «за профнепригодность, как не заслуживающий доверия работник, имевший тесную связь с врагами народа». После увольнения Гудзь на глаза не попадался, долгое время работал водителем автобуса, а позже – директором автобазы. Это спасло ему жизнь в годы сталинских чисток, и Гудзь дожил до 104 лет.

Второй, Шульгин, еще до Второй мировой войны бежал за границу, был задержан уже после 1945 года, сидел во Владимирском централе, но – пересидел, выжил и стал старейшим летописцем советской власти. Летописцы не столь опасны, они полезны, особенно если подают указанные выше события в романтизированном свете.

Во многом эта история стала известна именно благодаря воспоминаниям этих двоих выживших.

Идея создать организацию-химеру, как уже говорилось, принадлежала Артузову. Считается, что до Артузова никто до такого не додумался, однако это не совсем так. Охранное отделение царской России еще в начале XX века довольно активно формировало химерические рабочие кружки, которые на самом деле имели цель контролировать наиболее радикальных лидеров революционного движения. Именно это и создало феномен двойных агентов, вроде Азефа, Малиновского и отчасти Георгия Гапона. Призывая к радикальным действиям и организуя «акции», агенты одновременно выслеживали «самих себя» и свои организации; священник Гапон то призывал к мирным демонстрациям, то провозглашал, что в России нет доброго царя и надо свергнуть самодержавие.

Позднее, в 1930—1940-х годах, так поступали в США с лидерами рабочего и профсоюзного движения. Для них создавались ячейки-перевертыши, чтобы выявить наиболее «неблагонадежных» рабочих. То же самое происходило в СССР позднее: в период так называемой «третьей волны эмиграции» – в 1970-х годах.

Этот метод борьбы с неугодными представляется настолько очевидным и действенным, что воспользоваться им могли когда угодно – даже в античной древности или в Средние века. Достаточно вспомнить одного из самых первых провокаторов и мистификаторов – эллинского героя Улисса (или Одиссея), которому приписывают самую изобретательную мистификацию в древней истории – Троянского коня. Хитроумному Улиссу покровительствовала сама богиня Афина, и для него все закончилось хоть и непросто, но благополучно, чего нельзя сказать о первых контрразведчиках советской эпохи.

Назад: Явление царевны Анастасии

Дальше: В поисках вредителей