В поисках вредителей

С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в СССР проходил крупный судебный процесс по делу о вредительстве в промышленности. К нему привели забастовки рабочих на шахтах весной 1930 года. Была арестована большая группа инженеров и научно-технической интеллигенции. Они обвинялись в создании антисоветской подпольной организации, известной под названиями: «Союз инженерных организаций», «Совет Союза инженерных организаций» и «Промышленная партия». По данным следствия, эта антисоветская организация в 1925–1930 годах занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. Согласно обвинению она была связана с «Торгово-промышленным комитетом», объединением бывших русских промышленников в Париже и французским генеральным штабом. Эта подпольная организация якобы подготавливала иностранную интервенцию в СССР и свержение советской власти.

Такая охота на ведьм понадобилась для устранения тех, кого можно было причислить к «бывшим», то есть выходцам из дворянского сословия. Кроме того, это был способ избавиться от наиболее деятельных представителей мыслящей интеллигенции высокого ранга.

Во главе Промпартии якобы находился профессор Леонид Константинович Рамзин – директор Всесоюзного теплотехнического института, член Госплана и ВСНХ. В состав ЦК Промпартии входили инженеры П. И. Пальчинский, обвиненный и расстрелянный по приговору коллегии ОГПУ за вредительство в золото-платиновой промышленности; Л. Г. Рабинович, осужденный по «шахтинскому процессу»; С. А. Хренников, умерший во время следствия; А. А. Федотов, С. В. Куприянов, В. А. Ларичев, профессор Н. Ф. Чарновский.

В обвинительном заключении по делу Промпартии указывалось: «Преступная антигосударственная деятельность ЦК Промпартии выражалась:

а) во вредительстве для создания расстройства хозяйственной жизни;

б) вредительской работе по срыву планового строительства путём создания кризисов в топливоснабжении, металлоснабжении, энергохозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях;

в) в шпионской работе по заданиям французского генерального штаба и находящегося во Франции “Торгпрома” по сообщению данных об экономике нашей страны и секретных сведений, касающихся обороны, в целях облегчения иностранной военной интервенции;

г) в военной работе, направленной к дезорганизации Красной армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных частей и командного состава – в тех же целях облегчения иностранной интервенции;

д) в диверсионной работе, направленной на разрушение производительных сил советской промышленности, тыла Красной армии уже непосредственно в момент интервенции».

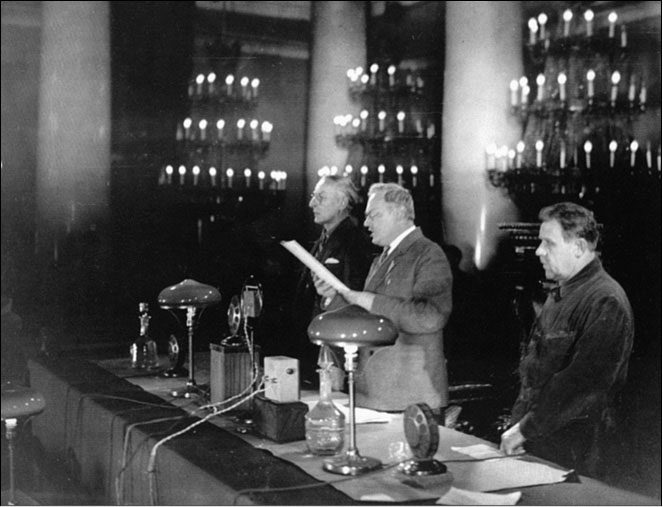

А. Я. Вышинский оглашает приговор на процессе по делу Промпартии. 1930 г.

В ходе следствия к обвиняемым применялись противоправные методы воздействия, и неудивительно, что они признались в антисоветской деятельности и рассказали, что в случае прихода к власти собирались сформировать контрреволюционное правительство. Его премьер-министром должен был стать Пальчинский, министром внутренних дел – бывший промышленник П. П. Рябушинский, а министром иностранных дел – академик Е. В. Тарле. Казусный характер этим показаниям придавало то, что Пальчинский был расстрелян еще до начала суда, а Рябушинский умер в эмиграции еще до того, как была создана эта мифическая организация. Но советский суд такие нелепости и несоответствия не интересовали, показания выбивались и добросовестно подшивались к делу.

Герои

Пальчинскому, экономисту, инженеру и политическому деятелю, было в 1929 году уже 64 года. Он происходил из весьма активной семьи. Его мать в конце XIX века содержала частную общедоступную библиотеку, а дядя был видным деятелем народнического движения. Предки его жены Нины были декабристами. Сам инженер Пальчинский в молодости увлекался анархистскими идеями, но делал много полезного – основал студенческую столовую и лекционные курсы. В 1905 году он участвовал в революционном движении в Сибири, несколько раз был арестован. В 1917 году он был избран членом исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Пальчинский был постоянным консультантом Госплана СССР, участвовал в составлении плана электрификации России (ГОЭЛРО), являлся одним из крупнейших специалистов в России в области экономики горного дела. В 1924–1925 годах под его редакцией вышли пять выпусков труда «Естественные минеральные строительные материалы Европейской России». Он был консультантом при разработке проекта Днепрогэса и стал Героем Труда.

С такими корнями и послужным списком перспективного ученого отправили в 1929 году на Голгофу по сфабрикованному делу и расстреляли еще до суда. «Вредительские» организации, в создании которых обвиняли Пальчинского, в реальности не существовали. Тайный расстрел инженера до суда историки объясняли тем, что в отличие от других он не пожелал давать «нужные» ОГПУ показания. Его вдова Нина писала в письме: «Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся… Я теперь увидала, что такое друзья. Исключений очень мало…»

Это была чистая правда: знакомые и даже близкие друзья, завидев кого-то из семьи осужденного ОГПУ, сразу переходили на другую сторону улицы. После расстрела мужа Нина Пальчинская уехала в глушь – спряталась от государственного террора.

* * *

Менее трагично, но не менее драматично сложилась судьба академика Евгения Тарле. Осенью 1929 – зимой 1931 года ОГПУ было сфабриковано так называемое «академическое дело» и арестована группа известных ученых-историков – всего 115 человек. В их числе был и Тарле, которому якобы предназначался пост министра иностранных дел в новом кабинете после переворота. Академия наук СССР немедленно исключила всех арестованных из своего состава. Вскоре на Е. В. Тарле обрушилось еще одно обвинение – в принадлежности к Промпартии. Решением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года ученого сослали в Алма-Ату, где он начал писать свой знаменитый труд о Наполеоне.

17 марта 1937 года с него сняли судимость, и он был восстановлен в звании академика. Но 10 июня 1937 года в газетах «Правда» и «Известия» появились разгромные рецензии на книгу «Наполеон», которая была названа «ярким образцом вражеской вылазки». Однако впоследствии историк был оставлен в покое по инициативе Сталина. Очевидно, потому, что всем вождям хотелось примерить на себя биографию Наполеона. Сталин с интересом взирал на Е. Тарле с его «Наполеоном», М. Булгакова с его Воландом, а появление «Петра Первого» А. Н. Толстого и «Ивана Грозного» С. М. Эйзенштейна сам инициировал. Понятно почему. Так что в выборе персонажа Евгений Викторович Тарле не ошибся.

* * *

В 1929 году, на процессе Промпартии, пятеро обвиняемых – Рамзин, Ларичев, Чарновский, Калинников и Федотов – были приговорены к расстрелу, трое – Куприянов, Очкин и Сытнин – к 10 годам лишения свободы. Впоследствии по ходатайству расстрел был заменен 10-летним заключением, а сроки заключения снижены.

Антигерой

Больше других усердствовал во время следствия профессор Л. К. Рамзин, оговаривавший себя и других. Объявленный ОГПУ лидером Промпартии Рамзин, по сути, на процессе был главной фигурой. Он там играл сразу три роли – подсудимого, главного свидетеля обвинения и… помощника прокурора. На его показаниях строилось все обвинение, более того, эти показания были широко использованы в ряде последующих процессов.

Обвинение по делу Промпартии было основано на показаниях, данных на предварительном следствии Леонидом Рамзиным. Эти показания стали основой всего процесса. Сталин написал председателю ОГПУ Менжинскому:

«Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях – это вопрос об интервенции. Отсюда мои предложения:

а) сделать одним из важных узловых пунктов в новых (будущих) показаниях Промпартии и особенно Рамзина вопрос об интервенции и сроке интервенции. Привлечь к делу Ларичева и других членов ЦК Промпартии и допросить их строжайше о том же, дав прочесть показания Рамзина.

Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых, то это будет серьезным успехом ОГПУ. Так как полученный таким образом материал мы сделаем достоянием Коминтерна и рабочих всех стран».

За активную помощь следствию Рамзина отправили в особую тюрьму-«шарашку» и дали возможность путем трудовой деятельности прийти к «исправлению»: профессор занимался созданием нового парового котла. В 1933 году первый прямоточный котел был введен в эксплуатацию на ТЭЦ-9 Мосэнерго.

В 1934 году Рамзин возглавил ОКБ прямоточного котлостроения, организованное в составе 9-го управления ГПУ. В 1936 году Рамзина выпустили на свободу по амнистии. После этого с ним никто из бывших товарищей не желал разговаривать, и Рамзин переживал, плакал и клялся, что на себя наговаривал больше, чем на других.

В 1943 году Рамзин вместе с академиком А. В. Щегляевым основал энергомашиностроительный факультет и кафедру котлостроения в Московском энергетическом институте. В 1943 году он получил Сталинскую премию, а с 1944 года заведовал кафедрой котлостроения в МЭИ.

* * *

Дело Промпартии породило отдельные отраслевые дела – о вредительстве в угольной промышленности, в нефтяной промышленности, в текстильной и металлообрабатывающей промышленности, в лесной и цементной промышленности, в электротехнической промышленности, в области топливоснабжения, в энергетической промышленности, в энергетической военной промышленности, в энергетике транспорта, в Наркомате путей сообщения, в химической секции Госплана. Были «разоблачены» так называемые «ленинградская группа», «профсоюз инженерно-технических работников» и «экономическая группа». Всего было арестовано более 2000 человек.

Это вымышленное дело привело к досадной оплошности в деятельности писателя М. Горького. Недавно вернувшись с Капри и не разбираясь в происходящем, он сочинил одиозную пьесу «Сомов и другие», в которой совершенно неправдоподобный инженер Сомов под влиянием своей буржуазной среды и меркантильной супруги превращается во вредителя, саботирующего работу вверенного ему завода. Писатель впоследствии сожалел о создании этой пьесы и просил не включать ее в собрание сочинений, но ее все равно включили. Сегодня эта пьеса, несмотря на трагизм ситуации, выглядит комично и нелепо – как некий мистифицированный фарс с нереалистичными героями.

В литературе процесс Промпартии получил свое отражение. Образ Петра Ободовского в романе А. И. Солженицына «Красное колесо» был навеян личностью Пальчинского, который также стал одним из героев романа «Архипелаг ГУЛАГ».

Назад: «Трест» – организация-химера

Дальше: Поджог Рейхстага