Книга: 100 великих мистификаций

Назад: «Всевидящее око» Оттобурга

Дальше: Елизавета Алексеевна и Вера Молчальница

Тайна старца Федора Кузьмича

«Еще при жизни старца Федора Кузьмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый, – писал Лев Николаевич Толстой в “Посмертных записках старца Федора Кузьмича”, – после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего».

История Федора Кузьмича стала одной из самых знаменитых мистификаций.

Легенда гласит, что к 1825 году император, уставший от войн и катаклизмов начала XIX века, чувствующий свою вину перед Богом, решил уйти в монастырь и закончить свои дни в покое и молитвах. Для этого он воспользовался смертью от старости некоего блаженного монаха Федора Кузьмича и, выдав его за себя, а себя за него, скрылся в обители, где впоследствии и умер под чужой маской. Интерес к этой легенде подогревался на протяжении двух веков, а старец вызывал нешуточный интерес.

Кем был этот Федор Кузьмич? Да в том-то и дело, что вроде как никем. О нем ровно ничего не было известно. Данных о детстве и юности старца не существовало. В первый раз он был замечен 4 сентября 1836 года, когда проезжал на лошади, запряженной в телегу, в неизвестном направлении через Кленовскую волость. Тогда его желание подковать лошадь у кузнеца вызвало подозрения, и его задержали. Отвечал уклончиво, будто что-то скрывал. В те времена беглых крестьян отслеживали, этим и был вызван интерес к одиноко путешествующему человеку крестьянского вида. За бродяжничество и отсутствие документов его били кнутом. 10 сентября доставили в суд. Там он и заявил, что зовут его Федор Козьмич Козьмин и ему 60 лет. О своем происхождении он ничего не мог сказать. Поэтому сослали его в Сибирь.

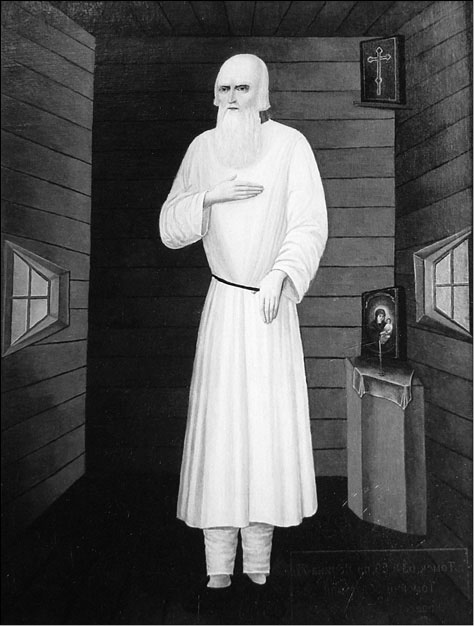

Старец Федор Кузьмич

Старец ничуть не расстроился и просил мещанина Григория Шпынёва расписаться за него, так как он неграмотный. Это явно было неправдой. Позднее, уже в ссылке, он вел обширную переписку с бароном Дмитрием Остен-Сакеном и даже императором Николаем I. Переписка с императором была зашифрована.

13 октября 1836 года его отправили по этапу в Томскую губернию, и по дороге он заботился о других ссыльных, нуждавшихся в помощи. Даже конвоиры сочли его добрейшей душой и прониклись симпатией, разрешив ему не носить кандалы. Сохранилось описание старца: «Рост 2 аршина и 6 с 3/4 вершков, глаза серые, волосы на голове и бороде светло-русые с проседью, кругловатый подбородок, на спине – следы от побоев кнутом».

Пять лет Кузьмич жил возле деревни Зерцалы на винокуренном заводе, причем по возрасту на принудительные работы не ходил. Жизнь он вел простую и аскетическую, носил летом белую рубашку из деревенского холста и шаровары, зимой – длинный темно-синий халат или сибирскую доху, на ногах – чулки и кожаные туфли. Спал Федор Кузьмич на доске, обтянутой холстом, не ел жирной и вкусной пищи, предпочитал кусочек мяса и сухари, размоченные в воде. Он много молился и нажил мозоли на коленках.

Местный казак Семен Сидоров проникся симпатией к этому кроткому человеку и выстроил ему отдельную маленькую избушку в станице Белоярской. Позднее, незадолго до смерти, Федор Кузьмич вновь навещал Сидорова, которого считал другом.

Более всего старику нравилось странствовать по деревням Мариинского уезда, обучая грамоте, истории и Священному Писанию местных детей. Работал он за еду и тем довольствовался. Его почитали за праведность и обращались за советами. Именно тогда и появилась легенда о том, что сей старец вовсе не простолюдин и не блаженный, а настоящий царь.

Произошло это потому, что в гости к казаку, у которого остановился старец, приехал его друг, ранее служивший в Петербурге. Увидав Федора Кузьмича, он был поражен его совершенным сходством с Александром I.

Было еще одно свидетельство, что местный священник Иоанн Александровский, сосланный в Сибирь из Петербурга, тоже узнал в старце императора, которого часто видел. Однажды и сам старец проговорился, дав понять, что в Петербурге у него есть знакомства и связи: «Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет». Это было совсем не похоже на кроткого, безобидного старика.

Вначале он вызывал подозрения тем, что не ходит, как все, к причастию. Уж не сектант ли? Потом узнали, что есть у него свой духовник – протоиерей Красноярской кладбищенской церкви Петр Попов. Бывал он на исповеди и у будущего томского епископа Парфения, а также у томских иеромонахов Рафаила и Германа, которые говорили, что знают, кто он, но тайну исповеди не разглашали. В самом деле, было бы странно ходить к общему, достаточно открытому причастию и дать себя разоблачить. Кем бы ни был этот старец, он явно не хотел быть узнанным.

Популярность вовсе не обрадовала Федора Кузьмича, любившего уединение. Он даже вынужден был жить затворником, а потом переехать в другое село. В Зерцалах его поселили в комнатке, переделанной из овечьего хлева. Так он жил десять лет. Арестантам он подавал милостыню. Говорили, что он большой силач и что позднее он работал на золотых приисках.

С 1849 года он жил в селе Краснореченском, где его навещал иркутский епископ Афанасий, и беседовали они по-французски. А в начале 1850-х к нему наведался сам молодой граф Л. Н. Толстой. О чем они беседовали, неизвестно, однако результатом стали «Посмертные записки старца Федора Кузьмича»:

«Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hasard (нешуточной прозорливостью, фр. – М. С.), как я сказал это madame Staël (мадам Сталь, фр. – М. С.). Я считал себя таким, но бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к богу, молился то православному богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés (Мы должны были, фр. – М. С.) проживать нашу новую lune de miel (медовый месяц, фр. – М. С.), a это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово “любил”, относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне».

Этот текст, насыщенный не только французскими выражениями и словами, не только множеством имен из истории и литературы, но и прямыми фактами, указывающими на личность старца, кажется фантастическим свидетельством верности народного мифа. Здесь упоминаются и убиенный отец, и брат, и Аракчеев со своей любовницей, и Таганрог, и даже косвенно – война с Наполеоном. Но, возможно, это просто вымысел писателя?

По словам купца Хромова, у которого жил Федор Кузьмич, незадолго до смерти между ними состоялся примечательный разговор:

– Благослови, батюшка, спросить тебя об одном важном деле.

– Говори. Бог тебя благословит, – ответил старец.

– Есть молва, – продолжал Семён Феофанович, – что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный… Правда ли это?

Старец, услыша эти слова, стал креститься и говорит:

– Чудны дела Твои, Господи… Нет тайны, которая бы не открылась.

Впрочем, рассказ Хромова тоже считали частью легенды.

Местные жители рассказывали, что, узнав о смерти императора Николая I, старец заказал отслужить панихиду, на которой долго молился со слезами. Но и эта панихида, и их переписка в зашифрованном виде были похожи на легенду. Известно, что особой теплоты между братьями не было из-за насильственной смерти их отца Павла I: Николай винил в этом Александра. Очевидно, Александр Павлович Романов был бы последним человеком, которого захотел бы видеть император Николай.

Тем не менее писатели любят вымысел, а простые люди в нашей стране любят самозваных царей, которые исторически умерли, а в народной молве выжили чудесным образом. Поэтому в сибирской глухомани начинают расти слухи, что сибирский старец – это сам император Александр I, ушедший от мира. После этого вещи, якобы принадлежавшие старцу или однажды им взятые, превращаются в фетиш. Печерская икона Божьей Матери, Евангелие сохраняются и охраняются в нехитрых крестьянских архивах. К этому присоединяется якобы написанный и раскрашенный Кузьмичом вензель «А» с короной над буквой. Появляется жизнеутверждающая версия о чудесах, творимых этим венценосным старцем: он-де исцелил смертельно больного священника, разоблачил убийцу, умел предсказывать будущее.

В Томске он жил у купца Хромова и регулярно посещал службы в домовой церкви архиерейского дома, а потом в церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Он старательно избегал любой попытки предоставить ему привилегированное место. Заходя на праздничный обед к знакомым, старец мог расслабиться и начать рассказывать о Петербурге, войне 1812 года, Суворове, Кутузове, Аракчееве.

Он умер 20 января 1864 года в 80-летнем возрасте и был похоронен в ограде Богородице-Алексеевского мужского монастыря. На его могиле поставили крест с надписью: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Феодора Козьмича, скончавшегося 20 января 1864 года».

На второй день после смерти старца был сделан его карандашный портрет на смертном одре, но в 1866 году Хромов настоял, чтобы сделали еще один портрет, имевший сходство с Александром I. Разбирая вещи старца, купец нашел документ о бракосочетании Александра I; резное распятие из слоновой кости; цепь ордена Андрея Первозванного; вензель в виде буквы «А»; псалтырь с надписью: «Сей псалтырь принадлежит Саранской Петропавловской обители рясофорному монаху Алексею Золотареву» и зашифрованные заметки.

Есть несколько убедительных фактов в пользу мифа: по Александру I его домочадцы в 1825 году панихиду не служили, что позволяет утверждать: они считали его живым; Федор Кузьмич откуда-то хорошо знал всех Габсбургов и других правящих монархов; гроб с телом императора везли 3 месяца, при этом самого тела никто не видел.

Историк А. Рачинский, занимавшийся жизнеописанием царя, тоже говорил, что есть много подтверждений ухода императора в народ. Он привел загадочный факт – от порта Таганрога в день смерти царя отчалила яхта, но все документы и записи в судовом журнале были уничтожены, что свидетельствует о секретной миссии этой яхты.

Потомок Екатерины II и А. Орлова А. Н. Бобринский утверждает, что в их семье никогда не сомневались в версии тайного ухода царя в народ. Бобринский считает, что произошло это из-за осознания императором его косвенной вины в смерти отца Павла I.

* * *

Повесть Толстого о Федоре Кузьмиче была напечатана в журнале «Русское богатство» за 1912 год, через 2 года после смерти автора. Она вошла и в 5-й том полного собрания сочинений (1914). В. Г. Короленко, редактор журнала, опасался цензурных преследований, и не зря. Произведение, появившееся в «Русском богатстве», привело к конфискации всего номера, а Короленко отдали под суд. Сочинение Толстого сочли крамольным пасквилем – наветом на императорскую семью. Тогда же Короленко с присущим ему душевным темпераментом написал статью «Старец Федор Кузьмич. Герой повести Л. Н. Толстого», в которой объяснял значение произведения. После этого суд оправдал его.