Книга: 100 великих мистификаций

Назад: В поисках «либереи»

Дальше: Царь Всея Руси Симеон Бекбулатович

Переписка Грозного с Курбским

Такие исторические персонажи, как царь Иоанн Грозный и князь Андрей Курбский, хорошо известны и сомнения не вызывают. Случилась между ними жесткая оппозиция, когда один из них стал фактически диссидентом, невозвращенцем, а второй обвинял его в письмах в предательстве. Известно и то, что переписка эта стала одним из самых известных литературных памятников в нашей стране.

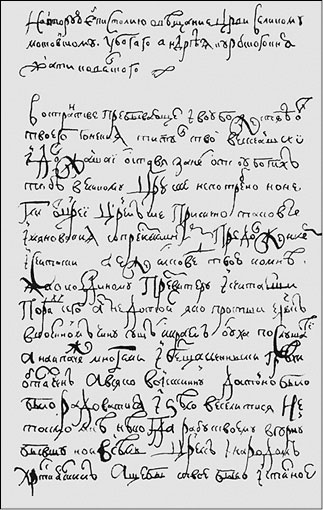

Одно из посланий Андрея Курбского Ивану Грозному

Предыстория вопроса такова: князь, воевода и герой взятия Казани Андрей Курбский решил сбежать и перейти на сторону Польско-Литовского государства, после чего написал царю письмо, в котором объяснял свой поступок царским произволом. Однако в то время произвол еще не стал российской проблемой и не было массовых репрессий. Кроме того, Курбский сетовал на то, что ему не остается времени на семью, потому что он вынужден все время воевать. Иван Грозный ответил Курбскому письмом, в котором тоже сетовал – на свою тяжелую юность, борьбу с боярами и т. д. Так завязалась переписка. Курбский находился в момент своей эмиграции в городе Юрьеве-Ливонском (впоследствии он назывался Дерптом и Тарту), то есть на безопасном расстоянии от своего адресата. Позднее он, будучи литовским воеводой, выступал против русских.

Переписка длилась 15 лет – с 1564 по 1579-й, причем по жанру этот документ фактически принадлежал к так называемым «открытым письмам», то есть к письмам, предназначенным не только адресату, но и обществу. Царь и князь касались обширного круга политических, культурных и религиозных тем – устройства государства, Божьего суда, литературной манеры письма. Их полемика предварила расцвет авторского стиля в российской литературе.

От XVI века подобной переписки между родовитыми людьми на Руси не сохранилось. Деревянное зодчество в те времена было подвержено пожарам, существовали и другие причины исчезновения письменных источников – переезды, ненайденные захоронения рукописей и пр. Этим можно объяснить и тот факт, что не сохранилось ни оригиналов, ни черновиков эпистолярной эпопеи. Она дошла до нас лишь в виде копий и списков, сделанных в 1620—1630-х годах.

Прошло несколько веков, и в 1971 году на свет появилась книга американского слависта, профессора Гарвардского университета Эдварда Кинана. В ней подлинность писем и Грозного, и Курбского опровергалась, поскольку, по мнению профессора, якобы состоявшие в переписке лица вовсе не могли, не умели писать, не владели грамотой. Но суть была даже не в образованности этих лиц. Само появление копий к середине XVII века указывало, по мнению Кинана, на подлинного создателя этих документов – князя Шаховского, состоявшего с Курбским в родстве.

То есть речь шла о более поздней мистификации, мифе или апокрифе. Кинан дотошно изучил копии переписки и исследовал сами тексты на предмет их авторства, сравнив их с цитатами из публицистики и религиозной переписки. Это был не только археографический, но и филологический труд, призванный подтвердить или опровергнуть авторство.

Так завязалась мировая дискуссия, продолжавшаяся на протяжении 1970—1980-х годов. Академик Д. С. Лихачев и профессор Зимин вступили в полемику с Кинаном, доказывая подлинность и достоверность переписки, а профессор Р. Г. Скрынников написал книгу «Иван Грозный» (1975).

При этом сама тематика книги Кинана привела к тому, что на его прочее творчество было наложено негласное табу в нашей стране, о чем пишет историк Е. А. Куренкова:

«…Его работа вышла в 1971 году – “Переписка Грозного – Курбского, или “Апокриф”. Эта книга вызвала большой резонанс во всем мире. В частности, она была удостоена премии Томаса Вильсона I степени. Историографическое представление, сложившееся в ходе полемики о подлинности переписки между Иваном IV Грозным и Андреем Курбским, до сегодняшнего дня мешает критической оценке творчества американского ученого. Работы Э. Кинана никогда не публиковались у нас в стране.

Обращение к исследованиям Эдварда Л. Кинана представляется актуальным еще и потому, что их анализ в трудах советских историков носил по преимуществу односторонний характер. В отечественной историографии изучение трудов гарвардского исследователя основывалось на критическом разборе его монографии “Апокриф о Курбском и Грозном. История составления в XVII веке “корреспонденции”, приписываемой князю Курбскому и царю Ивану IV”. Однако это сочинение не дает полного представления о научном творчестве Э. Кинана. До настоящего времени нет ни одного исследования, в том числе диссертационного, посвященного этому яркому представителю американской историографии, как и не проводилось комплексного критического анализа его трудов».

Опровержения писали многие ученые нашей страны. Сложность этой ситуации заключается в том, что обе стороны были представлены компетентными людьми, хорошо знакомыми с материалом. При этом Кинан назывался буржуазным фальсификатором, а сам спор во многом являлся отражением холодной войны.

В настоящий момент, когда многих участников дискуссии уже нет в живых, неясность осталась: отчего не сохранилось бумаг, которые могли бы подтвердить подлинность писем?

Последние сведения на эту тему принадлежат историку Борису Морозову:

«Эта дискуссия была во многом повернута в другую сторону, закрылась моей находкой списка конца XVI века – первого послания князя Андрея Курбского. Этого было достаточно. Раз первое послание существовало в рукописях конца XVI века, ясно, что это уже не апокриф XVII века, не подделка князя Шаховского или кого-то еще. И эта находка была очень важна и в плане вообще изучения культуры конца XVI века. Это послегрозненская эпоха, потому что, действительно, при Грозном переписывать тексты, где его ругают и клеймят, было опасно и было не до этого. Конец XVI века, эпоха его сына, царя Федора Ивановича, – это новый этап русской культуры, этой эпохой я специально занимаюсь».

Морозов имеет в виду небольшую библиотеку странствующего монаха Ионы Соловецкого, который, по всей видимости, происходил из Чудового монастыря, а потом, странствуя, добрался до Москвы и скопировал списки царских архивов. Кем же был этот странствующий монах?

Иона Соловецкий родился 20 ноября 1561 года и с 7 лет учился грамоте, в 12 стал «нотарием» (секретарем) у новгородского архиепископа Леонида. Он был увлеченным человеком и переписывал для себя сложнейшие календарно-астрономические и медико-астрологические трактаты, которые получал у книжников из окружения царя Ивана Грозного в середине 1570-х годов, когда весь царский двор переместился на время в Новгород. Иона считается возможным составителем книжного сборника, имеющего большую научную ценность. В 1580 году, после впадения в опалу архиепископа Леонида, принимает пострижение в Соловецком монастыре; наставником и учителем его называют Филофея, попавшего также из-за опалы на Соловки епископа Рязанского и Муромского. С 1587 года Иона начинает странствия по монастырям Северо-Западной Руси и Вологодской земли, посетив всего 22 обители. Причиной ухода Ионы, согласно одному из его писем к епископу Филофею, – конфликт с настоятелем Соловецкого монастыря: тот хотел рукоположить Иону в иеродиаконы, а монах воспротивился и пошел зарабатывать на жизнь «от таланта, еже ми даровал Творец». Талантами он обделен не был – и каллиграфией владел, и певческий хор возглавлял. Истинной причиной такой внутренней тяги к свободе стал любознательный характер Ионы, которому хотелось путешествовать, видеть новые земли, находить новые сведения. Он побывал в Александро-Свирском, Тихвинском, Дымском, Медведецком монастырях, в 1591 году посетил Новгород. В 1595–1596 годах он оказался в центре Московской Руси – в Троице-Сергиевой лавре и Чудовой обители, на кремлевском подворье Кирилло-Белозерского монастыря. Оттуда, по его словам, он возвратился в Белоозеро и жил в скитах Приладожья, Коневецком, Хутынском, Александро-Свирском монастырях, на Валааме и в Кореле. Перечислять, где он странствовал, пришлось бы достаточно долго, но важно то, что странствия эти обогащались чтением и переписыванием рукописей. Биография монаха завершается началом 20-х годов XVII века – незадолго до смерти. Его последняя географическая точка – Переяславль-Залесский монастырь. Первым исследователем, которого привлек сборник монаха, и в частности переписка Курбского с Грозным, был профессор А. С. Орлов, занявшийся этими архивами в 1913 году, однако он еще не знал имени составителя. Позднее Б. Н. Морозов смог установить имя анонимного монаха-переписчика. Сборник Ионы представляет собой 234 листа с 400 текстами. В сущности, эта рукопись – дневник, который монах писал прежде всего для себя: там много дорожных пометок, вставленных между переписанными рукописями. Но и такой гедонистический характер познания дорогого стоил, поскольку иных источников практически не осталось.

Эта рукопись конца XVI – начала XVII века содержит в том числе, первое послание Андрея Курбского Иоанну Грозному. Это полностью опровергает мнение Кинана об авторстве Шаховского и датировке документа концом XVII века.

Назад: В поисках «либереи»

Дальше: Царь Всея Руси Симеон Бекбулатович