Книга: 100 великих мистификаций

Назад: Дарственная Константина

Дальше: Переписка Грозного с Курбским

В поисках «либереи»

Многие еще со школы знают, что София Палеолог – греческая бабушка Ивана Грозного, вторая жена московского царя Ивана III. Библиотеку она привезла в Москву после своего замужества на 70 подводах с приданым, и с тех пор эту библиотеку уже несколько веков ищут все кому не лень, но найти не могут. Помимо этого слухи о «Либерее» – так назвали пропавшую библиотеку – начали обрастать мифами один другого страшнее. Что сама София была колдуньей и чернокнижницей, умевшей манипулировать людьми. Что книги в ее собрании были оккультные. Что она заколдовала свою библиотеку так, чтобы никто ею воспользоваться не мог, и наложила на всех любопытствующих проклятие фараонов, которое ослепляет каждого, кто приблизится к хранилищу. Известна эта великая княгиня была по описаниям внешности (довольно нелицеприятным) и скульптурному бюсту (жутковатому и зловещему на вид).

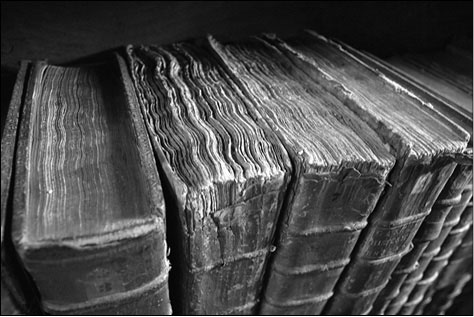

Либерею Софии Палеолог ищут уже несколько столетий

Впрочем, это все слухи, а была ли библиотека на самом деле? На поиски книжного собрания Палеолог были потрачены большие средства, искали не только ученые, но и группы энтузиастов. При этом никто не знал, какова эта библиотека по величине и как должны выглядеть ее книги.

Стоит вспомнить, с чего началась эта история. Отношения Византии с Русью продолжались несколько веков. Гибель великой империи, центра православия, датируется восемью часами утра 30 мая 1453 года, когда Мехмед II захватил Константинополь и приказал переделать собор Святой Софии в мечеть. Византия была стерта с лица земли. В 1459 году папой римским Пием II был созван собор в Мантуе для обсуждения крестового похода на Константинополь с целью освободить его от османов, однако поход не состоялся. С другой стороны Москва, оставшаяся последним оплотом православия, объявила себя Третьим Римом и пошла на заключение царственного брака между князем Иваном III и Софией Палеолог. София ехала из Рима и везла с собой приданое в сундуках, где были великолепные экземпляры античных рукописей и сохранившиеся тома Александрийской библиотеки. Здесь были египетские папирусы, месопотамские таблички, финикийские пергаменты, литература эпохи эллинизма и даже тексты Заратустры. Но откуда взялись эти сведения?

В 1470 году в разных местах произошли два события, значительно повлиявшие на судьбу библиотеки. Первое событие объясняло ее исчезновение, второе – ее существование.

В апреле 1470 года в Москве случился пожар и Кремль выгорел почти полностью, поскольку был в то время деревянным. Это заставило Софию Палеолог озаботиться поиском надежного подземного хранилища для книг. Многие ценные вещи из ее приданого сгорели, и великая княгиня спрятала библиотеку в подвале – под каменной церковью Рождества Богородицы.

В том же 1470 году в греческом городе Арта появился на свет писатель, переводчик и художник-иконописец Максим Грек – будущий переводчик книг этой библиотеки. Он был личностью щедро одаренной, но в силу этого – несчастливой. Ему неоднократно приходилось защищать свою соотечественницу Софию Палеолог в спорах с русскими историками, поскольку на Руси к ней относились не слишком доброжелательно. За такую лояльность ее наследник отплатил писателю черной неблагодарностью.

После пожара 1470 года Кремль сгорел, однако собрание книг осталось цело. Тогда София, раздраженная видом обугленных бревен, призвала итальянских архитекторов Фьорованти и Солярио для строительства каменного Кремля, который после этого стал сильно похож на Миланский замок. Книги, как в несгораемом шкафу, были сложены в каменном склепе, где их и обнаружил Василий III уже после смерти матери. Желая разобраться в библиотеке и понять, что там написано, царь в 1518 году призвал в переводчики Максима Грека. Но работу тот не окончил, потому что, начитавшись священных писаний, невольно вступил в конфронтацию с царем и сблизился с оппозицией Русской церкви. Причиной было явное разночтение русских догм с постулатами, изложенными в «Толковой Псалтыри», которую Грек переводил для царя. Увлекшись, писатель начал оспаривать давно закрепленные устои. Выступления Грека против церковного стяжательства восстановили против него церковь, а его радение за нравственность после решения Василия III вступить в повторный брак с Еленой Глинской довершило дело. За свои слишком смелые высказывания Максим Грек был обвинен в ереси на соборах 1525 и 1531 годов и заточен в Троицкий монастырь Сергиева Посада, где и умер в 1556 году. Писателю не повезло. Если бы он работал над книгами еще при правлении Ивана III, то не пострадал бы: реформаторство и церковную оппозицию великий князь использовал для борьбы с боярами и Русской церковью и тем самым создавал оппозиционный баланс. Его сыну Василию, укрепившему свою власть, это было уже не нужно.

Упоминание о том, как великий князь обнаружил ценные книги, а Максим Грек с восторгом их читал, появилось много позже, в следующем веке. Но вызывает удивление тот факт, что у самого Максима Грека об этом почти ничего не написано. Очевидно, он просто не успел.

С тех пор библиотеку искали в Кремле и вокруг него, но все чаще говорилось о том, что никакой греческой библиотеки не существовало вовсе. Для чего было везти греческие книги в Москву из Константинополя, если перед замужеством София находилась с родителями в Риме, а оставшееся имущество принадлежало султану Мехмеду или ее дяде Дмитрию. Состояние Палеологов было плачевно, и вряд ли они могли что-то вывезти из родного города. Однако в существование библиотеки продолжали верить.

Одной из версий исчезновения библиотеки было намеренное припрятывание еретических книг догматиками церкви. Столкновения новгородско-московских реформаторов и действующих консерваторов Русской церкви не были редкостью, и последние стремились себя обезопасить.

Второй версией стала паранойя Ивана Грозного, вынуждавшая его прятать ценные вещи от возможных воров. Впоследствии библиотека Софии Палеолог пополнялась приобретениями ее внука, который был не только маниакальным злодеем, но и большим любителем книг и всяких интеллектуальных диковин. Впоследствии книги стали одной из его маний. В 1554 году он купил часть библиотеки Ярослава Мудрого, потом пополнял свои запасы книжными сокровищами датского короля и немецких завоеваний, покупал и выпрашивал книги у послов и дипломатов. После взятия Казани в его библиотеку попали арабские книги, и не только книги: утверждали, что там были невероятные механические изобретения – люди, звери и потусторонние существа, умевшие двигаться. Царь не жалел денег и трясся над своими приобретениями, что позволяет утверждать: библиотеку бабушки он должен был сохранить. Исследователи считали, что именно развившаяся у царя мания преследования могла заставить его прятать ценные книги в самых таинственных местах. Боязнь переворота, ожидание бунта заставляли его уезжать из Москвы, в основном – в Александровскую слободу, где он любил запираться со своими опричниками. При этом он вывозил много вещей в сундуках, где могли быть и книги.

Многие считали, что библиотека Софии Палеолог еще во времена ее внука покинула пределы Москвы. Наиболее вероятным местом называлась Александровская слобода, но были и другие места. Так сформировалась «география» поиска из четырех точек: подземелья Кремля, Александровская слобода, имение Коломенское и Троице-Сергиева лавра. Уже в недавние времена по Александровской слободе бродили специалисты из Института георадарного магнетизма и радарами исследовали дорожки в поисках подземных ходов.

Но самые интересные каменные склепы и подземелья были расположены под Успенским и Благовещенским монастырями в Москве. Их строили еще итальянцы, приглашенные княгиней Софией.

Искать библиотеку начали после смерти Ивана Грозного. В 1565 году пастор И. Веттерман утверждал, что царь показывал ему книги и просил их перевести на русский язык. Потом по заданию великой княжны Софьи Романовой, дочери Алексея Михайловича, подземелья Кремля обследовал дьяк Макарьев. В одной из келий кремлевской стены, неподалеку от Тайницкой башни, ему удалось разглядеть много сундуков, но с него взяли обет молчания, и о своей находке он поведал на исповеди лишь перед смертью. Его исповедник, звонарь Конон Осипов, под впечатлением от услышанного сам стал исследователем и в 1718 году получил разрешение главы Преображенского приказа князя Ромодановского на поиски под Тайницкой башней. Это был удачный для Осипова момент, поскольку в то время шла подготовка к закладке фундамента Арсенала и были прорыты рвы. Звонарь спустился в открывшееся подземелье и обнаружил перекрытия тайника, но дальше допущен не был. Тогда ему помешали подьячие царского приказа. В 1724 году Петр I получил от одержимого звонаря зловещее письмо, в котором в стилистике мистико-приключенческих романов говорилось следующее: «Есть под Кремлем-городом тайник, и в том тайнике есть две палаты, полны наставлены сундуками до стропу. А те палаты за великою укрепою: двери железные, замки вислые, превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов. А ныне тот тайник завален землею, но видны своды, и те своды проломаны людьми лихими, и, проломавши, они насыпали землю накрепко».

Такому письму не умилился бы только совсем уж нелюбопытный человек. Чем-чем, а отсутствием любопытства император Петр не страдал.

Но и в тот раз, получив разрешение, ничего не нашел упрямый звонарь. То место, где он видел тайник, оказалось добротно заложено кирпичной стеной, и оставалось ему только гадать: откуда эта стена вдруг взялась? И этого мало – тут еще и Петр I скончался, и его разрешение на поисковые работы в Угловой Арсенальной башне утратило силу.

Казалось, какая-то нечистая сила строит препятствия: то ли «люди лихие» совсем распоясались, то ли сбывалось пророчество Грозного – никому не будет доступа к библиотеке на 800 лет. А еще поговаривали, что перед смертью Грозного волхвы по его приказу библиотеку заговорили, чтобы никто к ней подойти не мог, и что он сам разделил книги на белые (хорошие) и черные (сатанинские), а черные спрятал отдельно и надежно. Потому что они нехорошие и ересь вызывают. И монаха он к себе призвал, приказав тому каждого, кто приблизится к хранилищу черных книг, лишить зрения. В общем – ужас! Но кого это останавливало?

В следующий раз за дело взялся некий пономарь, уже в эпоху царствования Анны Иоанновны. Пономарь хотел попасть в подземелье как-то по-дилетантски – с земной поверхности. Но не смог прорыть ход.

А дальше началось нечто и вовсе удивительное. Если эту «Либерею» все ищут, а ее все нет, то стоит ее выдумать. Одним из серьезных источников существования библиотеки стал указатель книг из собрания русских царей, составленный профессором Христианом Дабеловым (1768–1830), специалистом по римскому и германскому праву. Этот указатель получил название «список Дабелова», или «Записка анонима». Анонимом был некий дерптский пастор, составивший загадочную записку из двух листов, приколотую к некоей приходской книге. Но – все по порядку.

Дабелов работал в Дерпте над историей Лифляндии и читал очень много всяких документов. Однажды к нему в руки попали четыре пухлые тетради. Одна из них была документом, заполненным разными почерками на разных листах, беспорядочно сшитых. Среди этих бумаг обнаружились два листа, содержащие сообщение пастора. Сообщение «было написано на простонародном немецком наречии… мелкими буквами и чрезвычайно нечетко, желтыми некрасивыми чернилами и на бумаге, также совсем пожелтелой». Из сообщения анонимного пастора следовало, что он держал в руках рукописи московского царя:

«Сколько у царя рукописей с Востока. Таковых было всего до 800, которые частию он купил, частию получил в дар. Большая часть суть греческие, но также много и латинских. Из латинских видены мною: Ливиевы истории, которые я должен был перевести. Цицеронова книга De republica и 8 книг Historianim. Светониевы истории о царях, также мною переведенные. Тацитовы истории. Ульпиана, Палиниана, Павла и т. д. Книга Римских законов. Юстиниановы истории. Кодекс конституций императора Феодосия. Вергилия Энеида и Ith. Calvi orationes et poem. Юстинианов кодекс конституций и кодекс новелл. Сии манускрипты писаны на тонком пергамене и имеют золотые переплеты. Мне сказывал также царь, что они достались ему от самого императора и что он желает иметь перевод оных, чего, однако, я не был в состоянии сделать. Саллюст[ия] Югурт[инская] война и сатиры Сира. Цезаря комментарий de bello Gallico и Кодра Epithalam. Греческие рукописи, которые я видел, были: Полибиевы истории. Аристофановы комедии. Basilica и Novelloe Constitutiones, каждая рукопись также в переплете. Пиндаровы стихотворения. Гелиотропов Gynothaet. Гефестионовы Geographica. Феодора, Афанасия, Lamoreti и других толкования новелл…»

Чрезмерно занятый своими изысканиями профессор сослался в своей статье «О юридическом факультете в Дерпте» (1822) на этот загадочный документ, озаглавив его «Указатель неизвестного лица» и сообщив, что обнаружил этот список в архивах. После этого он о нем забыл, а когда собирался вновь отыскать его, то не обнаружил той странной тетради. Не нашел ее и последователь Дабелова, юрист Фридрих-Вальтер Клоссиус (1795–1838), решивший напомнить о неожиданной находке профессора. Клоссиус работал в Дерпте профессором уголовного права и в 1834 году написал статью «Библиотека великого князя Василия (IV) Иоанновича и царя Иоанна (IV) Васильевича». В ней впервые официально упоминался «рукописный каталог библиотеки князя Ивана Васильевича Великого, супруга принцессы Софьи, племянницы последнего греческого императора», названный «Запиской анонима». В статье рассказывалось, как документ был найден профессором Дабеловым.

Авторитет обоих профессоров сомнения не вызывал, но больше «Записки анонима» никто не видел, и Клоссиус ее тоже не нашел.

В том, что Дабелов не смог вторично отыскать виденную им однажды тетрадь, нет ничего удивительного: с исследователем это вполне может случиться, если он работает с огромным количеством источников. Ссылка, сделанная профессором, тоже выглядела убедительно из-за ее специфических сокращений. Однако вслед за статьями Дабелова и Клоссиуса появились и скептические высказывания. Историк Н. П. Лихачев в 1893 году выступил в Обществе любителей древней письменности с сообщением о библиотеке московских царей. Он сказал, что находит странным отсутствие соответствующих записей и грамотного указания источника, то есть фамилии пастора, составителя документа. Удивило историка и то, что список книг был явно не древний – из XIX века. Уж не мистификация ли это?

Но и тогда поиски библиотеки не прекратились. Причем в конце XIX века они велись параллельно. С одной стороны этим занялся Эдуард Тремер, исследователь из Страсбурга, который с разрешения Александра III исследовал землю под кремлевскими башнями специальным зондом. Под обломками и бочками с дегтем ему удалось найти маленькую церковь, но книг он так и не нашел. С другой стороны поиски развернули директор Оружейной палаты князь Щербатов и московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Они искали в районе Никольской, Троицкой, Боровицкой и Водовзводной башен. Работа продолжалась полгода и прекратилась в связи со смертью императора Александра.

После этого поисками занимался профессиональный спелеолог Игнатий Стеллецкий. В 1914 году он получил разрешение проводить раскопки в Кремле, но не успел приступить к ним из-за начала Первой мировой войны. Стеллецкий ушел на войну добровольцем, но в 1920-х годах вновь просил разрешить раскопки. Сталину такая инициатива пришлась по душе, а интерес к редким книгам был велик, поэтому он разрешил работы в Кремле. 1 декабря 1933 года начались раскопки в Угловой Арсенальной башне. В начале XVIII века вход в подземелье замуровали, и Стеллецкому пришлось спускаться через пролом в стене. В подземелье обнаружили кучи мусора и полуразвалившийся колодезный сруб. На дне подземного хода стояла вода. Свод подземного хода поврежден не был, но ход был заложен огромными камнями, скрепленными прочным раствором. На выламывание камней ушло много времени и сил.

Однажды Стеллецкому как будто повезло. Он написал:

«Сегодня уже нащупал шов, каким связана белокаменная закладка с потолком итальянского свода 430-летней давности. Завтра буду выбирать песок и искать противоположную стену. Если обнаружу – библиотека Грозного найдена!»

Но и ему не повезло найти библиотеку. Комендатура Кремля чинила ему препятствия, рабочие конфликтовали, а Сталин вскоре охладел к этому замыслу. К тому же ходили слухи, что работающие над расчисткой хода теряют зрение. Стеллецкий еще во время работ заболел воспалением легких из-за влажности и холода подземелья. После войны он тяжело занемог и умер в 1949 году.

А через два десятка лет новые исследователи наткнулись еще на одну кирпичную кладку – свежую. Раньше ее там не было.

В 1962 году дело приобрело новый оборот. Общественный резонанс был вызван публикацией в «Неделе», приложении к газете «Известия», книги покойного Стеллецкого. Была создана научная комиссия для поисковых работ во главе с академиком Михаилом Тихомировым. Но в 1965-м Тихомиров умер, а потом сменилось правительство, и поисковые работы на этом закончились.

И наконец, в 1997 году была сделана еще одна попытка. К мэру Москвы пришел на прием сотрудник кремлевской охраны, отвечавший за подземелья Кремля. Звали его Аполлос Феодосьевич Иванов. Этот человек был стар и слеп, но то, что он рассказывал, заинтересовало мэра. 87-летний Иванов был инженером и архитектором, старался возродить храм Христа Спасителя. Он работал хранителем подземелий Кремля и однажды по дороге от Волхонки к Кремлю обнаружил двери, отделявшие отсеки подземелья. Там он заметил сундуки или ящики. И в тот же момент начал слепнуть. Его охватил страх, и выбирался он уже на ощупь. Возможно, Аполлос Иванов стал жертвой заклятия Ивана Грозного: каждый, приблизившийся к хранилищу черных книг, должен потерять зрение. Позднее московские диггеры не оставляли надежд найти «Либерею» и даже брали с собой старенького, ослепшего хранителя Кремля, но их поиски ничего не дали. Занимался поисками и предприниматель Герман Стерлигов, собравший целую группу ученых во главе с видным историком Сигурдом Оттовичем Шмитом. Но вскоре и миллионер отказался от своего замысла, убоявшись ереси и нечистой силы.

Загадочная библиотека привлекала внимание известных писателей. В 2001 году Борис Акунин посвятил ей страницы романа «Алтын Толобас».

В XXI веке на Охотном Ряду при строительстве нового комплекса одновременно велись раскопки, и одержимые археологи с аспирантами и студентами радовались каждой маленькой находке. Были найдены черепки, срубы, остовы, но никаких признаков греческой библиотеки не обнаружено.

Энтузиасты прекрасно понимают, что речь идет об открытии века. Человек, нашедший это ценнейшее собрание, – будь он хоть ученик средней школы – сможет больше не беспокоиться о своем будущем, а возможно – и о будущем своих потомков. Если, конечно, это собрание вообще существует. И если проклятие, наложенное Софией Палеолог, или проклятие волхвов, наложенное ее гневным внуком, не ослепит счастливца.

Назад: Дарственная Константина

Дальше: Переписка Грозного с Курбским