Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Линейный корабль «Слава» (1903–1917)

Дальше: Подводная лодка «Дельфин» (1904–1932)

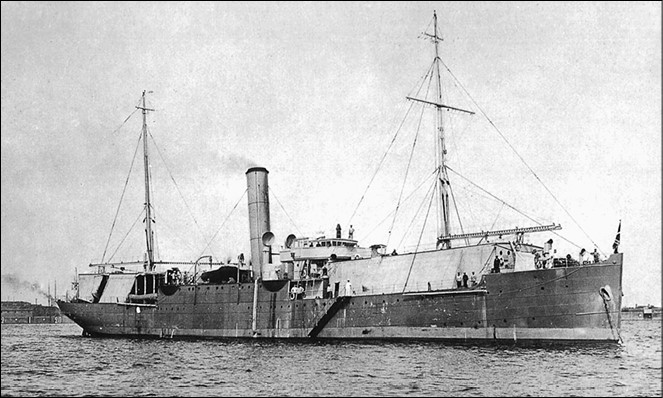

Гидротранспорт «Орлица»

(1903–1964)

Тесное взаимодействие военной авиации и Военно-морского флота началось в 1910‐х годах. Именно тогда в различных флотах мира появились первые корабли, призванные обеспечивать деятельность аэропланов – сперва разведчиков, позже истребителей и бомбардировщиков. В русском флоте такие корабли сначала классифицировались как гидроавиатранспорты или гидрокрейсера. И первым из них стала «Орлица». Правда, «в девичестве» она носила совсем другое название – «Вологда».

Идеей «скрестить» авиацию и флот Россия обязана капитану корпуса инженер-механиков флота Льву Макаровичу Мациевичу, который в 1909 г. выступил в Петербурге с докладом «О состоянии авиационной техники и возможности применения аэропланов в морском флоте». В этом докладе Мациевич утверждал, что «при помещении одного или нескольких аэропланов на палубе судна, они могут служить в качестве разведчиков, а также для установления связи между отдельными судами эскадры и для сообщения с берегом». Идея Мациевича была одобрена, но, к сожалению, трагическая гибель летчика в авиакатастрофе не позволила ему в полной мере встать у истоков русской морской авиации. Первые реальные опыты по оборудованию боевого корабля устройством для базирования самолета были предприняты на Черноморском флоте (линкор «Три Святителя», ноябрь 1912 г., затем крейсер «Кагул» и яхта «Алмаз»). Командующий Балтийским флотом адмирал Н.О. Эссен также высказался за оснащение крейсеров «Баян» и «Паллада» устройствами для несения кораблей. Но приоритет был у Черноморского флота – там предполагалось приспособить для несения самолетов транспорт «Днепр». Все изменилось с началом войны, и «центр тяжести» развития русской морской авиации сместился на Балтику, где в то время совершала мирные рейсы будущая «Орлица».

Грузопассажирский пароход был построен в Великобритании на верфи «Каледон шипбилдинг энд инжиниринг» в 1903 г. и 9 июля того же года продан за 74 060 фунтов стерлингов московскому Торговому дому братьев Лассман. Судно получило приписку к порту Виндава (ныне Вентспилс, Латвия) и патент на подъем русского коммерческого флага. Затем «Вологда» была продана рижской компании «Гельмсинг и Гримм» и получила название «Императрица Александра». Параметры судна: водоизмещения – 3800 тонн, длина – 91,5 метра, ширина – 12,2 метра, осадка – 5 метров. Мощность – 2200 лошадиных сил, скорость – 12 узлов.

В 1903–1914 гг. судно совершало регулярные рейсы на грузопассажирской линии Петербург – Лондон. После начала Первой мировой войны, 27 декабря 1914 г., «Императрица Александра» по предложению Н.О. Эссена была приобретена в собственность Морского ведомства и переименована в «Орлицу». Переоборудование судна для нужд Военно-морского флота началось в январе 1915 г. на Путиловской верфи. Первым командиром «Орлицы» был назначен капитан 2‐го ранга Борис Петрович Дудоров. Этот офицер стоял у истоков создания русской морской авиации, с июля 1915 г. был начальником авиаотдела службы связи флота, а с декабря 1916 г. был начальником Воздушной дивизии Балтийского моря. В 1917 г. Дудоров был произведен в контр-адмиралы и назначен морским агентом (атташе) в Японии, откуда в Россию так и не вернулся.

Сначала «Орлицу» хотели использовать как посыльное судно, но 7 февраля 1915 г. она была зачислена в класс учебных судов. Но это делалось для маскировки – уже тогда было ясно истинное предназначение «Орлицы». Как именно ее называть, было непонятно – в документах упоминалась «авиабаза», «авиасудно», «авиатранспорт», «авиабаржа»… В конце концов утвердился вариант гидротранспорт (иногда – гидрокрейсер).

Гидротранспорт «Орлица» был прародителем всех авианесущих боевых кораблей русского флота

На «Орлице» установили четыре поворотные стрелы для подъема аэропланов FBA-C на борт, кильблоки, на которых стояли самолеты, и два ангара – на носу и корме. Подъем четырех гидропланов на борт занимал 20 минут, а спуск – 12. На борту имелись сверлильные, фрезерный, револьверный и токарный станки для ремонта самолетов. «Орлица» была вооружена 8 75‐миллиметровыми орудиями и двумя пулеметами.

Боевая служба «Орлицы» началась в сентябре 1915 г. в Рижском заливе. По итогам первой кампании невооруженные французские гидропланы FBA было решено заменить на русские М-9 конструкции Григоровича, вооруженные пулеметами. В мае – июне 1916 г. в Петрограде была проведена замена кильблоков, и вновь началась активная боевая работа. 2 июля 1916 г. «Орлица» обстреливала позиции немцев на берегу Рижского залива, а 4 июля осуществляла воздушное прикрытие линкора «Слава» и эсминцев «Сибирский стрелок» и «Охотник», обстреливавших немецкие береговые батареи у мыса Рагоцем. В 9 часов утра три немецких гидроплана «Фридрихсхафен» FF.33 и гидроплан «Ханза-Бранденбург» FB вылетели с озера Ангерн на бомбежку русских кораблей. Русский гидроплан М-9 летчика подпоручика А.Н. Извекова и бортстрелка унтер-офицера А.В. Назарова пошел на перехват, но немцы открыли огонь зажигательными пулями и сумели поразить бензобак М-9, который рухнул в море и затонул.

Оставшиеся три самолета с «Орлицы» (пилоты – мичман Б. Щепотьев, лейтенант С.А. Петров и мичман Г.Г. Карцев) приняли неравный бой. В нем один «Фридрихсхафен» был подбит и приводнился рядом со «Славой», а его экипаж попал в плен. Еще два «германца» были повреждены и не смогли сбросить бомбы на русские корабли. Первый в истории русской морской авиации бой кончился победой наших пилотов, хотя за нее пришлось заплатить дорогую цену.

В 1996 г. в честь этого боя был учрежден День авиации ВМФ России. Однако при этом произошла нелепая ошибка: по старому календарю, действовавшему в России до 1918 г., бой состоялся 21 июня, а по новому – 4 июля, в то время как датой праздника было почему-то назначено 17 июля.

В 1917 г. «Орлица» стояла в ремонте. В 1918‐м гидротранспорт участвовал в Ледовом походе, перейдя из Гельсингфорса в Кронштадт, а 27 июля 1918 г. был разоружен и получил новое название – «Совет». Под ним прошла вся дальнейшая жизнь бывшей «Орлицы». Пароход снова вернулся к мирным грузопассажирским рейсам, до 1930 г. ходил на Балтике, а затем перешел на Дальний Восток и ходил на линии Владивосток – Советская Гавань – Александровск. В 1934 г. «Совет» под командованием капитана В.П. Сиднева участвовал в операции по спасению экипажа парохода «Челюскин», а в 1938 г. занимался воинскими перевозками во время конфликта на озере Хасан. В 1964 г. пароход-ветеран, стоявший у истоков русского авианесущего флота, был списан и разделан на металл.