Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Бронепалубный крейсер «Аскольд» (1900–1922)

Дальше: Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» (1900–1923)

Бронепалубный крейсер «Аврора»

(1900 – настоящее время)

Крейсеру «Аврора» в истории русского флота отведена особенная роль. Корабль-памятник, корабль-легенда, символ великой революции 1917 г., «герой» песен и картин, единственный корабль, изображенный на советском ордене и советских монетах… Конечно, в первую очередь «Аврора» обязана своим статусом именно участием в революционных событиях, все остальные ее заслуги идут как бы «в нагрузку» к ним. Но так или иначе, благодаря этому в России сохранился уникальный боевой корабль-ровесник ХХ в., участник трех войн, типичный представитель класса крейсеров своей эпохи.

Согласно кораблестроительной программе 1895 г., для «уравнения наших морских сил с германскими и с силами прилегающих к Балтике второстепенных государств» в Петербурге началась постройка трех бронепалубных крейсеров типа «Диана», технический проект которых был утвержден 20 апреля 1896 г. Определенное воздействие, хотя и неочевидное, на создателя проекта С.К. Ратника оказали английский крейсер «Тэлбот» (1895) и французский «Д’Антркасто» (1896). 23 мая 1897 г. все три крейсера типа «Диана» были заложены одновременно, в присутствии генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, однако фактически постройка третьего корабля началась значительно позже.

31 марта 1897 г. приказом императора Николая II третьему кораблю было присвоено название «Аврора», выбранное из одиннадцати вариантов. Фактически получилось так, что все крейсера серии наследовали имена знаменитых парусных кораблей-путешественников уходящего века: шлюпа «Диана» и фрегатов «Паллада» и «Аврора» (всем им посвящены очерки в этой книге). В начале ХХ в. «античные» названия уже не были характерны для русского флота, такая традиция была характерна для минувших эпох Александра I и Николая I.

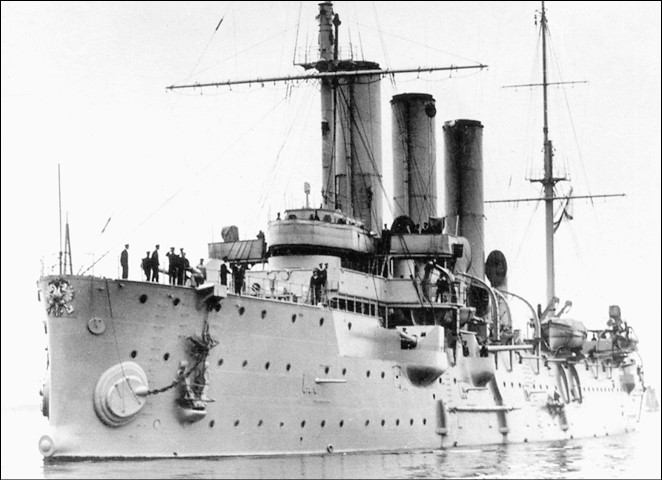

Участник трех войн – бронепалубный крейсер «Аврора»

Несмотря на то что «Диана», «Паллада» и «Аврора» считались систершипами, корабли не были идентичны. «Аврора» отличалась от однотипных кораблей машинами, котлами, рулевым устройством, электрооборудованием. Водоизмещение – 6731 тонна, длина – 126,8 метра, ширина – 16,8 метра, осадка – 6,4 метра. Мощность – 11 971 лошадиная сила, скорость – 19,2 узла. Экипаж – 20 офицеров, 550 матросов. Крейсер был вооружен 8 152‐, 24 75‐, 8 37‐миллиметровыми орудиями и тремя 381‐миллиметровыми торпедными аппаратами. Бронирование – от 38 до 152 миллиметров.

В целом серия «Диана» оценивается историками флота как не самая удачная. Корабли были весьма «прожорливы», достаточно тихоходны, имели недостаточную дальность плавания, страдали неидеальной мореходностью – зарывались носом в волну. И главное, они вышли перетяжеленными – машины и котлы «Авроры» весили на 400 тонн больше, чем механизмы «Аскольда» и «Кагула»!.. Крейсера этого типа вступили в строй тогда, когда уже было готово следующее поколение бронепалубных крейсеров с более выгодными характеристиками – тип «Богатырь».

11 мая 1900 г. новый крейсер был спущен на воду. Но первый выход в море корабль совершил только в сентябре 1903‐го. Тогда «Аврора» перешла с Балтики на Дальний Восток, следуя по маршруту Портленд – Алжир – Специя – Бизерта – Пирей – Порт-Саид. В Джибути на «Авроре» получили известие о начале Русско-японской войны и к апрелю 1904‐го вернулись в Кронштадт. Войдя в состав 2‐й эскадры флота Тихого океана, «Аврора» 2 октября 1904‐го покинула Либаву и начала второй дальневосточный поход. В Цусимском сражении «Аврора» участвовала в составе Крейсерского отряда контр-адмирала О.А. Энквиста, защищая русские транспорта вместе с крейсерами «Олег», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Жемчуг» и «Светлана». В ночь на 15 мая «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» по приказу командования начали прорыв к Филипинам и 21 мая были интернированы в Маниле. В ходе боя «Аврора» была сильно повреждена и понесла серьезные потери в экипаже: 10 человек было убито, 80 ранено, погиб командир крейсера капитан 1‐го ранга Е.Г. Егорьев.

После завершения войны «Аврора» смогла покинуть Манилу и в феврале 1906‐го пришла в Либаву, где долго ремонтировалась. В сентябре 1907 г., с введением на флоте новой классификации, «Аврора» перестала считаться крейсером 1‐го ранга и отныне была просто крейсером. С 1909 г. «Аврора» вместе с систершипом «Диана» и крейсером «Богатырь» вошла в состав Отряда судов, назначенных на плавания с корабельными гардемаринами, и в качестве учебного корабля совершила несколько дальних походов – в Средиземное море, Таиланд, на Яву.

С началом Первой мировой войны «Аврора» вновь была включена в боевой состав флота, но, как и другие корабли, построенные до Русско-японской, вошла во 2‐ю бригаду крейсеров, на которую возлагались вспомогательные функции. В 1914–1915 гг. «Аврора» несла дозорную службу в шхерах Финского залива, в 1916‐м находилась в Рижском заливе, где подвергалась атакам немецких самолетов. Во время войны вооружение крейсера было модернизировано – число 152‐миллиметровых пушек увеличено до 10, затем до 14, демонтированы 75‐миллиметровые пушки, установлены зенитные орудия.

С сентября 1916‐го «Аврора» ремонтировалась в Кронштадте, затем в Петрограде. Корабль получил новые паровые машины и котлы. 27 февраля 1917 г. команда крейсера захотела присоединиться к бастующим рабочим Адмиралтейского и Франко-Русского заводов, но командир «Авроры» М.И. Никольский начал стрелять из личного оружия по пытавшимся сойти на берег матросам и был убит командой. Последующие командиры были уже выборными. К лету 1917‐го в команде «Авроры» начали преобладать большевики, на корабле почти ежедневно бушевали антивоенные митинги.

24 октября 1917 г., выполняя приказ Временного революционного комитета, «Аврора» отошла от стенки завода, где ремонтировалась, поднялась по Неве до Николаевского моста, разведенного юнкерами, и вынудила их оставить мост, после чего авроровские специалисты свели пролеты. 25 октября в 21.45 холостым выстрелом из носового 152‐миллиметрового орудия комендор «Авроры» Евдоким Огнев подал сигнал к штурму Зимнего дворца. Через три дня крейсер вернулся к месту ремонта. В 1939 г. на Английской набережной Невы был установлен памятник историческому выстрелу с надписью: «25 октября (7 ноября) 1917 года, стоявший против этого места, крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры – эры Великой социалистической революции».

В годы Гражданской войны «Аврора» стояла у стенки Адмиралтейского завода. Летом 1919‐го корабль планировалось затопить, чтобы не допустить прорыва к Петрограду английских кораблей, но когда эта угроза отпала, «Аврора» была разоружена и в июне 1922‐го сдана на хранение в Кронштадтский порт. Новая жизнь корабля началась в феврале 1923‐го, когда «Аврора» под командованием Л.А. Поленова стала учебным кораблем Морских сил Балтийского моря. В том же году шефство над «Авророй» взял ЦИК СССР. Артиллерия на крейсере была заменена на 10 современных 130‐миллиметровых орудий. В течение 1920‐х «Аврора» совершила три учебных похода вокруг Скандинавии, посещала с визитами Германию, Швецию, Норвегию, Данию, а 2 ноября 1927 г. первым из кораблей советского ВМФ была награждена орденом Красного Знамени.

В 1933 г. старый корабль встал на второй капитальный ремонт, который чуть было не закончился его «смертью». Сроки работ постоянно сдвигались, замена котлов не была произведена вовремя, и с 1935 г. «Аврора» числилась уже несамоходной учебной базой, которую выводили на рейд на буксире для занятий курсантов первых курсов. В 1941‐м, по некоторым данным, бывший крейсер собирались списывать и разделывать на металл. Но жизнь «Авроре» продлила Великая Отечественная война.

Уже летом 1941‐го артиллерию с «Авроры» начали снимать и отправлять ее на другие корабли и береговые батареи, получившие условные наименования А и Б. Сам крейсер постоянно подвергался ударам германской артиллерии и авиации. 16 сентября зенитчики «Авроры» сбили немецкий самолет, а в конце сентября в результате нескольких попаданий крейсер, находясь в Ораниенбауме, сел на грунт с небольшим креном на правый борт. В условиях блокадной зимы служба на корабле была неимоверно тяжелой, моряков перевели на берег, но над крейсером продолжал развеваться Краснознаменный флаг. Артиллерия противника продолжала обстрелы «Авроры» вплоть до 1944‐го. Всего крейсер получил за войну не менее семи попаданий вражеских снарядов.

20 июля 1944‐го «Аврору» подняли с грунта. В августе 1944‐го, в связи с созданием Ленинградского Нахимовского военно-морского училища, крейсер было предписано использовать как блокшив и учебную базу. В октябре 1945 – сентябре 1946 г. «Аврора» снималась в фильме «Крейсер «Варяг», для чего была тщательно «загримирована», в частности получила четвертую дымовую трубу. С 17 ноября 1948 г. «Аврора» встала на вечную стоянку на Большой Невке, и с этого дня крейсер стал одной из главных достопримечательностей Ленинграда, одним из символов города, одновременно считаясь кораблем советского ВМФ № 1. До 1961 г. корабль служил учебной базой для нахимовцев, а затем получил статус корабля-памятника, и музей, который существовал на его борту с 1950‐го, стал общедоступным. Это был первый (и до 1958 г. единственный) корабль-музей на территории СССР. Интересно, что само название «Аврора» в советском флоте наследственным не стало: предполагалось назвать так крейсер проекта 68‐К, но построен он так и не был.

22 февраля 1968 г. «Аврора» была удостоена ордена Октябрьской Революции, став единственным советским кораблем, дважды награжденным орденами. Причем любопытно, что на ордене Октябрьской Революции была изображена сама «Аврора» в момент выстрела 25 октября 1917‐го. А в августе 1984 – августе 1987 г. «Аврора» проходила обширный ремонт, вернее, реновацию, в ходе которой получила полностью новую подводную часть и утратила множество оригинальных элементов конструкции. С этого времени «Аврора» представляет собой фактически новодел, очень сильно отличающийся от оригинала.

26 июля 1992 г. на крейсере снова был поднят Андреевский флаг. Следующий ремонт проходил с сентября 2014 по июль 2016 г., после чего на «Авроре» развевается уникальный Андреевский флаг с изображением орденов Красного Знамени и Октябрьской Революции. С июля 2018‐го на крейсере восстановлен корабельный храм. Однако многое в облике корабля осталось от его советского прошлого: красные звезды на бортах, герб СССР на корме.

С 1 декабря 2010 г. «Аврора» не числится в составе ВМФ России и находится на балансе Центрального военно-морского музея. Крейсер по-прежнему является одним из символов Петербурга, популярнейшей достопримечательностью, самым известным в России кораблем-музеем.

«Аврора» намного пережила своих систершипов. Крейсер «Диана» после участия в Русско-японской и Первой мировой войнах был исключен из состава флота и разделан на металл в 1925 г. Крейсер «Паллада» получил тяжелые повреждения от вражеской торпеды в первый же день Русско-японской войны, а в ноябре 1904 г. был потоплен артиллерией противника в Порт-Артуре. В 1905 г. японцы подняли корабль и ввели в строй под названием «Цугару». В 1924 г. он был потоплен как корабль-мишень.

Назад: Бронепалубный крейсер «Аскольд» (1900–1922)

Дальше: Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» (1900–1923)