Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Бронепалубный крейсер «Аврора» (1900 – настоящее время)

Дальше: Эскадренный броненосец «Ретвизан» (1900–1924)

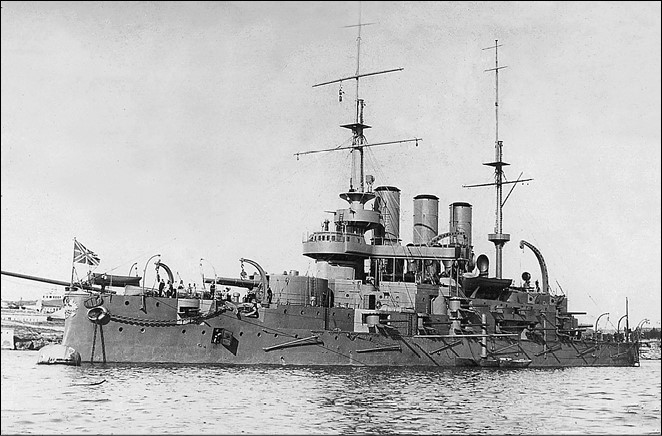

Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»

(1900–1923)

Название этого корабля известно не менее, чем «Аврора» или «Очаков». Броненосец «Потёмкин» (так чаще всего его называли и называют) в Советском Союзе считался таким же символом революции, дополнительную известность ему придавал факт съемки легендарного фильма Сергея Эйзенштейна. Но до 1905 г. ничто не предвещало в истории этого корабля его «революционности». «Потёмкин» был последним в серии эскадренных броненосцев, строившихся для усиления Черноморского флота.

До 1900 г. на Черном море поступили в состав флота эскадренные броненосцы «Екатерина II», «Чесма», «Синоп», «Георгий Победоносец», «Двенадцать апостолов», «Три святителя» и «Ростислав». «Потёмкин» замыкал эту семерку и был наиболее современным и совершенным. Проект корабля разработал автор «Трех святителей» А.Э. Шотт, поэтому в конструкции «Потёмкина» были определенные переклички с этим броненосцем, а также с типом «Пересвет». Бронирование «Потёмкина» было аналогично британским броненосцам типа «Маджестик».

В некоторых отношениях «Потёмкин» был первым для русского флота. Так, на нем было применено централизованное управление артогнем, осуществлявшееся из центрального поста боевой рубки, а также впервые установлены водотрубные паровые котлы, так что «Потёмкин» мог использовать как традиционный уголь, так и мазут.

«Князь Потёмкин-Таврический» заложили на стапелях Николаевского адмиралтейства 15 декабря 1897 г. и спустили на воду 13 сентября 1900‐го. Водоизмещение – 12 900 тонн, длина – 115,4 метра, ширина – 22,2 метра, осадка – 8,4 метра. Мощность – 10 600 лошадиных сил, скорость – 16,9 узла. Экипаж – 28 офицеров и 788 матросов. Главный калибр – 4 305‐миллиметровых орудия. Также на борту были установлены 16 152‐, 14 75‐, 2 63‐ и 6 47‐миллиметровых орудий, пять 456‐миллиметровых торпедных аппаратов. На момент создания это был мощнейший по артиллерийскому вооружению корабль России. Бронирование – от 38 миллиметров (палуба) до 254 миллиметров (башни главного калибра). На «Потёмкине» применялась цементированная броня, а не сталежелезная, как на предшествующих ему кораблях такого класса.

20 июня 1902 г. «Потёмкин» перешел в Севастополь для достройки, однако в декабре 1903‐го в котельном отделении начался сильный пожар, после которого котлы были заменены другими, под использование угля. К концу 1904‐го заменили также башни главного калибра, так как в их броне обнаружились каверны. Все это затянуло ввод броненосца в строй на два года. В состав флота корабль вошел лишь 20 мая 1905‐го…

Возможно, не случись того, что случилось дальше, и «Потёмкин» остался бы в истории как «обычный» черноморский броненосец начала ХХ в., участник Первой мировой войны, название которого говорило бы что-то только историкам флота – как это произошло с кораблями «Евстафий» или «Иоанн Златоуст». Однако 27 июня 1905‐го на новейшем корабле, бывшем в строю только месяц, началось восстание. Команда, которую возглавили артиллерийский унтер-офицер Г.Н. Вакуленчук и минный квартирмейстер А.Н. Матюшенко, отказалась от обеда, приготовленного из некачественного мяса. Активно участвовал в восстании 71 матрос, которых поддержали еще 157, – таким образом, мятеж охватил почти 30 процентов команды. Командир броненосца капитан 1‐го ранга Е.Н. Голиков приказал арестовать бунтовщиков, но в ходе возникшей перестрелки шестеро офицеров, в том числе командир, были убиты. Командиром матросы выбрали прапорщика Д.П. Алексеева. Захватив миноносец № 267, «Потёмкин» пришел в Одессу и 29 июня сделал два боевых и три холостых выстрела по городу. Затем последовал знаменитый «немой бой» восставшего броненосца с основными силами Черноморского флота – «Потёмкин» дважды прошел сквозь строй посланной на его усмирение эскадры, более того, примеру восставших последовал еще и эскадренный броненосец «Георгий Победоносец». Однако вскоре его команда одумалась и сдалась властям. На «Потёмкине» началась паника, и мятежный броненосец в сопровождении миноносца № 267 и портового судна «Веха» (вскоре отставшего) ушел в румынскую Констанцу.

Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» вошел в историю не только как символ революции 1905 года, но и как корабль-герой Первой мировой войны

Румынские власти предложили потёмкинцам принять их на правах военных дезертиров, но снабжать корабль углем, водой и провольствием отказались. Это вынудило лидеров мятежа вернуться в Россию. В Феодосии городские власти под угрозой обстрела города снабдили корабль провизией, но попытка захватить баржи с углем закончилась неудачей. После длительных дебатов по поводу того, обстреливать Феодосию или нет, «Потёмкин» снялся с якоря и ушел обратно в Констанцу. Там команда сдалась румынским властям, на броненосце был спущен Андреевский флаг и поднят флаг Румынии. Миноносец № 267 самостоятельно вернулся в Севастополь, где его команда была оправдана. За «Потёмкиным» же в Констанцу пришли броненосцы «Чесма» и «Синоп», которые на буксире привели корабль в Севастополь.

Всего за участие в мятеже в России было осуждено 173 человека, из которых четверо были приговорены к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение только в отношении А.Н. Матюшенко, который лично убил нескольких офицеров. Остальным смерть заменили вечной каторгой.

Поскольку сам корабль в ходе восстания не пострадал, он продолжал числиться в составе флота. Но «мятежное» название сменили – с 12 октября 1905 г. броненосец назывался «Пантелеимон» (в день св. Пантелеимона были одержаны легендарные победы русского флота при Гангуте и Гренгаме), а в 1907 г. корабль был переклассифицирован в линкор. Он вошел в состав Отдельного практического отряда, в котором отрабатывались новые методы стрельбы и корректировки артогня. Комендоры «Пантелеимона» отличались высокой выучкой и в 1911‐м завоевали только что учрежденный переходящий Императорский приз за лучшую стрельбу кораблей.

С 1911 г. «Пантелеимон» наряду с «Ростиславом», «Тремя святителями» и новыми линкорами «Евстафий» и «Иоанн Златоуст» составил бригаду линейных кораблей Черноморского флота. 22 августа 1913‐го корабль посетил император Николай II. В годы Первой мировой «Пантелеимон» активно действовал на Черном море. В 1914 г. он принимал участие в бое у мыса Сарыч с германским линейным крейсером «Гёбен», выходил на обстрелы турецкого побережья. В кампанию 1915 г. «Пантелеимон» совершил восемь боевых походов. В мае 1915 г. линкор снова участвовал в перестрелке с «Гёбеном», причем русские комендоры добились трех попаданий 305‐миллиметровых снарядов и вынудили «Гёбен» выйти из боя и уйти в Босфор. За это старший комендор Андрей Жуков был награжден Георгиевским крестом 4‐й степени. Когда «Пантелеимон» 27 октября 1915‐го шел на обстрел Варны, его собирались атаковать немецкие субмарины UB-7 и UB-8, но с линкора вовремя обнаружили противника и открыли огонь. В итоге одна из подлодок отказалась от атаки, а от второй торпеды рулевые мастерски увели свой корабль.

После вступления в 1915 г. в строй черноморских дредноутов типа «Императрица Мария» «Пантелеимон» выходил на боевую работу реже. Он обеспечивал поддержку войск Кавказского фронта во время Трапезундской операции, а в начале 1917 г. встал на ремонт в Севастополе.

После Февральского переворота на русском флоте началась кампания переименования кораблей, носивших «монархические» названия («Император Александр II» – «Заря свободы», «Императрица Екатерина Великая» – «Свободная Россия», «Цесаревич» – «Гражданин», «Император Павел I» – «Республика» и т. п.). Возвращали прежние названия и кораблям, переименованным за революционные выступления их экипажей. Так, 13 апреля 1917 г. «Пантелеимон» наименовали «Потёмкин-Таврический», уже без слова «князь». Но после протестов команды 11 мая линкор получил уже четвертое в своей истории название – «Борец за свободу». Ремонт корабля закончился в июле, и он еще успел поучаствовать в последних операциях Черноморского флота. В октябре 1917 г. «Борец за свободу» возглавил 2‐ю бригаду линкоров, вышедших к Босфору на охоту за германским крейсером «Бреслау». Однако из-за того, что экипаж линкора «Свободная Россия» потребовал прекратить поход и вернуться на базу, «Бреслау» смог вырваться из предназначенной для него ловушки. 5 ноября 1917 года «Борец за свободу» встал на якорь в Севастополе и больше в море не выходил.

В декабре корабль вошел в состав Красного Черноморского флота, а 1 мая 1918 г. был захвачен в Севастополе германскими оккупантами. В ноябре контроль над кораблем перешел к частям Антанты, в апреле 1919 г. он был частично взорван и в состав Белого флота не входил. После эвакуации Русской армии из Крыма «Борец за свободу» в строй более не вводился и в 1923 г. был сдан Комгосфонду для разборки на металл. Официально корабль исключили из списков 21 ноября 1925 г.

Единственное, что уцелело от легендарного корабля – его фок-мачта. До 1957 г. две ее части служили створными знаками у входа в Днепровский лиман, а ныне хранятся в Петербурге, Москве и Севастополе.

В СССР название броненосца «Потёмкин» было известно буквально всем – в первую очередь благодаря фильму «Броненосец «Потёмкин» С. Эйзенштейна (1925). Роль «Потёмкина» в этом классическом фильме «сыграли» старый броненосец «Двенадцать апостолов» и крейсер «Коминтерн». Восставшим на «Потёмкине» ставили памятники, писали о них стихи, посвящали книги и даже… оперы и балеты. К сожалению, на фоне революционных «заслуг» корабля практически забытыми оказались по-настоящему героические эпизоды его биографии – бои линкора «Пантелеимон» времен Первой мировой.

Назад: Бронепалубный крейсер «Аврора» (1900 – настоящее время)

Дальше: Эскадренный броненосец «Ретвизан» (1900–1924)