Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Императорская яхта «Штандарт»/минный заградитель «Марти» (1895–1964)

Дальше: Бронепалубный крейсер «Варяг» (1899–1904)

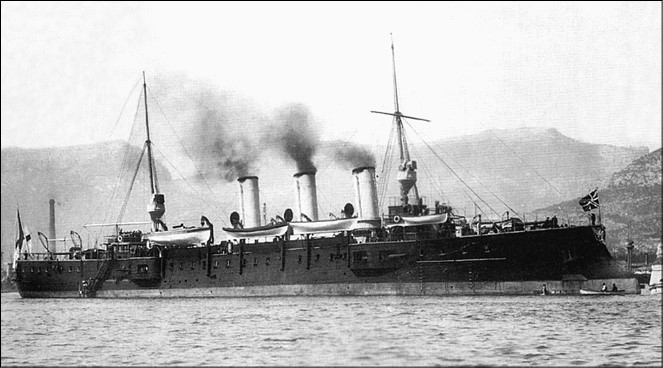

Бронепалубный крейсер «Светлана»

(1896–1905)

У этого боевого корабля была весьма нестандартная история: «Светлана» задумывалась отнюдь не как крейсер, а как минный заградитель, рассчитанный на 300 мин. Техническое требование на корабль было направлено в Морской технический комитет в марте 1893 г. Однако в скором времени генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович потребовал разместить на борту отдельную каюту для себя, а скорость минзага довести до 18 узлов. Это привело к тому, что водоизмещение корабля увеличили с 800 до 1560, а там и до 2800 тонн. Но затем появилось новое требование: корабль должен был стать великокняжеской яхтой, которая не отставала бы по показателям от императорской «Полярной звезды». После этого проект «потяжелел» до 4000 тонн и условно описывался уже как крейсер 1‐го ранга.

Весной 1895 г. в конкурсе победил проект французской судостроительной фирмы «Форж и Шантье» из Гавра. По одним сведениям, прототипом корабля стал французский крейсер «Декарт», по другой – его вариация, крейсер «Катине». Постройка началась 28 июня 1895 г., а 2 октября строящийся корабль по приказу Николая II получил название «Светлана». Как именно это название появилось на русском флоте, неясно до сих пор. Женское имя Светлана для России XIX в. было совершенно нехарактерным и ассоциировалось прежде всего с именем героини классической баллады В.А. Жуковского (1808). Так или иначе, в 1858 г. на воду был спущен винтовой фрегат «Светлана», совершивший три кругосветных плавания и служивший до 1892‐го. Таким образом, крейсер стал вторым русским кораблем, которому присвоили это имя.

Спуск на воду состоялся 24 сентября 1896‐го. Но сдаточные испытания завершились только в марте 1898‐го. 22 марта этого года «Светлана» навсегда покинула свою родину и через Португалию и Германию ушла из Гавра на Балтику.

Во внешности «Светланы» безошибочно угадывалось ее французское происхождение: стремительный силуэт, очень сильно выраженный таран, вместо иллюминаторов – квадратные окна. Водоизмещение – 3908 тонн, длина – 101 метр, ширина – 13 метров, осадка – 5,7 метра. Мощность – 9897 лошадиных сил, скорость – 19,2 узла. Экипаж – 19 офицеров и 437 матросов.

Вооружение крейсера состояло из шести 152‐ и десяти 47‐миллиметровых орудий. Бронирование – от 25 до 100 миллиметров. Эти характеристики и по тем временам не считались впечатляющими. Но боевые качества «Светланы» во многом были принесены в жертву ее главной функции: быть яхтой генерал-адмирала. Поэтому немалое пространство внутри крейсера занимали роскошно отделанные ценным деревом и мрамором апартаменты великого князя и его свиты, рассчитанные на 13 человек.

Служба «Светланы» началась летом 1898‐го – корабль сопровождал яхты «Полярная звезда» и «Царевна» из Дании в Россию. В следующем году «Светлана» участвовала в торжествах по поводу открытия порта Александровск (ныне Полярный) в присутствии великого князя Владимира Александровича. Возвращаясь с торжеств, экипаж крейсера сделал остановку на острове Медвежий, интерес к которому начала проявлять Германия. Там «светлановцы» установили русский флаг и доску с надписью «Принадлежит России».

С началом Русско-японской войны великий князь Алексей Александрович принял решение передать свою яхту во 2‐ю Тихоокеанскую эскадру. Этот шаг вызвал иронические комментарии моряков с других кораблей, которые считали «Светлану» прежде всего яхтой, а ее экипаж называли «горничными». Для участия в боевых действиях «Светлану» дооснастили четырьмя 75‐миллиметровыми пушками, дальномером системы Барра и Струда, телеграфом «Телефункен». 2 октября 1904 г. корабль в составе отряда крейсеров контр-адмирала О.А. Энквиста вышел из Либавы и через Танжер и Суэцкий канал дошел до Мадагаскара, где соединился с основными силами З.П. Рожественского, шедшими вокруг Африки. В ходе тяжелого дальнего перехода «Светлана» показала великолепные мореходные качества и слаженность команды.

Название героического крейсера «Светлана» стало наследственным и почетным

Перед Цусимским сражением «Светлане» была поручена ответственная роль флагмана Разведывательного отряда из крейсеров «Алмаз» и «Урал». В ходе сражения они должны были прикрывать собой вспомогательные силы эскадры. Зная о слабости своего корабля, моряки как могли усилили защиту крейсера: сложили на палубе мешки с углем и бухты стального троса.

Бой основных сил начался 14 мая 1905 г. в 13.49, а Разведывательный отряд принял боевое крещение в 14.23 – японский крейсер «Идзуми», зайдя в тыл русским, открыл по ним огонь. К полю боя быстро подтянулись и остальные японские корабли, и вскоре 16 японских крейсеров обрушили всю свою мощь на 7 русских, сильно уступавших им в вооружении и бронировании. Бой длился около пяти часов. Отряд вспомогательных судов был рассеян, вспомогательный крейсер «Урал», плавмастерская «Камчатка» и буксир «Русь» потоплены, но русским крейсерам удалось главное – ценой неимоверных усилий отстоять транспорты.

В ходе этого боя «Светлана» получила пробоину в носу ниже ватерлинии. Вода мгновенно затопила отделение динамо-машин и артпогреба 152‐ и 47‐миллиметровых пушек. Приняв 400 тонн забортной воды, «Светлана» резко осела на левый борт и получила дифферент на нос, из-за чего носовое 152‐миллиметровое орудие смотрело в воду. Отключилась бортовая электросеть, и теперь комендоры были вынуждены вручную подавать снаряды к пушкам. Осколками иссекло все шлюпки и катера, сильно разрушены были также надстройки. Но жертв на борту, кроме двух утонувших матросов и двух раненых, пока не было. «Светлана» яростно отбивалась: к концу дня на крейсера оставалось только 120 снарядов…

Вечером «Светлана» заняла место в кильватерной колонне вслед за крейсером «Аврора». Однако сохранить единство крейсерского отряда не удалось: отсеялись «Алмаз», «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской»… Основным силам удалось дойти до Филиппин. Но командир «Светланы» капитан 1‐го ранга Сергей Павлович Шеин (в 1896–1898 гг. он был старшим офицером крейсера «Рюрик») твердо придерживался приказа З.П. Рожественского – следовать во Владивосток. Капитан направил крейсер туда кратчайшим путем, мимо острова Дажалет. Шли на скорости 14 узлов, чтобы искры из труб не выдали противнику местоположение корабля.

На рассвете 15 мая к «Светлане» присоединился миноносец «Быстрый». В 5 часов прошли Дажалет и успешно избежали контакта с двумя группами японских кораблей. Однако в 7 часов японцы все-таки смогли обнаружить крейсер. Бронепалубные крейсера «Отова» и «Ниитака» и миноносец «Муракумо» бросились наперерез. Стало очевидно, что предстоит последний бой…

В 9 часов 10 минут «Светлана» с расстояния 50 кабельтовых дала первый выстрел по «Отове». Снарядов было мало, поэтому артиллеристы тщательно целились и не торопились. «Отова» начала отвечать через 15 минут, а первого попадания добилась еще через двадцать. В 10.25 в бой вступила и «Ниитака». Комендоры «Светланы» добились двух попаданий в «Отову», но вскоре на русском крейсере закончились 152‐миллиметровые снаряды, а оба паропровода были перебиты. Крейсер потерял управляемость и беспомощно замер. «Быстрый», не участвовавший в бою, на полном ходу пошел к берегу и сумел отвлечь на себя внимание «Ниитаки» и японского миноносца.

Видя, что положение крейсера безвыходно, С.П. Шеин отдал приказ «Спасаться по возможности», открыл кингстоны и поднялся на мостик, желая вместе со старшим офицером А.А. Зуровым разделить судьбу корабля. Подошедший вплотную «Отова» продолжал хладнокровно расстреливать гибнущий русский крейсер с близкого расстояния, и многие офицеры и матросы погибли именно в эти последние минуты от убийственных выстрелов в упор. На часах было 11.06, когда окутанная паром, с рухнувшей третьей дымовой трубой «Светлана» легла на левый борт и, не спустив Андреевского флага, непобежденная, скрылась под водой…

Японцы не предприняли ничего для того, чтобы спасти уцелевших моряков «Светланы», более того – «Отова» стреляла и по ним. Так, уже в воде, погибли лейтенант Л.В. Воронец, мичман Г.М. Нирод, прапорщики Н.Д. Свербеев и М.А. Агатеев, священник Ф.П. Хандалеев, три унтер-офицера и около пятидесяти матросов. Лишь через два часа к месту гибели крейсера подошел японский корабль «Америка-Мару», который спас лейтенантов В.В. Дьяконова, П.П. Сонцова, А.В. Вырубова, Д.Г. Баркова, мичмана В.Е. Картавцева, полковника А.П. Петрова, штабс-капитана И.О. Деркаченко, поручиков С.Р. Невяровского и Г.М. Хоментовского, прапорщика Д.Ф. Михайлова, врача Н.И. Карлова, семерых унтер-офицеров и 273 матросов.

Уже после войны комиссия, разбиравшая обстоятельства Цусимского боя, отметила «величайшее мужество и самоотвержение» экипажа «Светланы». За проявленнные в последнем бою храбрость и верность долгу 19 моряков были удостоены Знака отличия Военного ордена 3‐й степени, а 259 – 4‐й степени. В честь героического корабля был назван легкий крейсер, ставший головным в серии крейсеров типа «Светлана» (1915). В дальнейшем он получил название «Красный Крым», а в 1942‐м – гвардейское звание (см. отдельную статью).

Назад: Императорская яхта «Штандарт»/минный заградитель «Марти» (1895–1964)

Дальше: Бронепалубный крейсер «Варяг» (1899–1904)