Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Вооруженный ледокол «Всадник» (1890–1968)

Дальше: Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» (1893–1905)

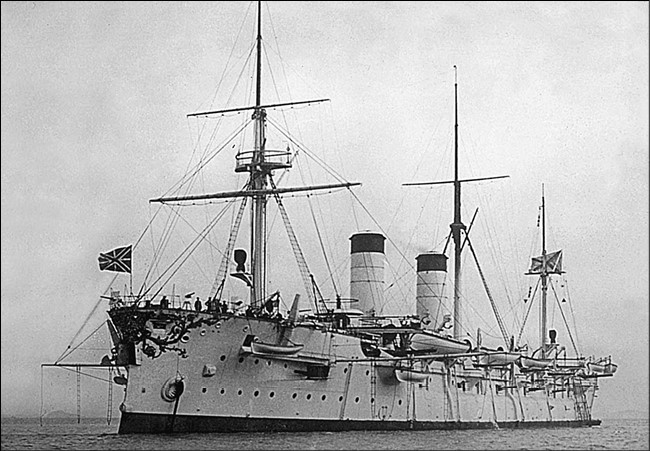

Крейсер 1‐го ранга «Рюрик»

(1892–1904)

На протяжении 1880–1890‐х годов между Россией и Великобританией развернулось усиленное соперничество в области создания океанских броненосных крейсеров. От предыдущих поколений кораблей этого класса они отличались высокой мореходностью и автономностью, могли преодолевать большие расстояния, не заходя на промежуточные базы. Первым русским кораблем такого класса стал броненосный фрегат (класс крейсеров был введен в русском флоте в 1892 г.) «Адмирал Нахимов» (1887), основными соперниками которого были британские «Имперьюз» и «Уорспайт», затем появился броненосный фрегат «Память Азова» (1888). Однако эти крейсера еще были достаточно архаичными по конструкции и уступали английским «одноклассникам». После того как в 1889–1890 гг. в Великобритании появились усовершенствованные броненосные крейсера «Блейк» и «Бленхэйм» с корпусами увеличенной длины, в России 19 мая 1890 г. в качестве ответного шага был заложен броненосный фрегат, получивший название «Рюрик» (ранее его носили бриг 1815 г. и фрегат 1851 г.).

Инициатива постройки корабля принадлежала Балтийскому заводу, автором проекта был Н.Е. Родионов. «Рюрик» сохранял уже устойчивую для русских крейсеров концепцию предназначенного для дальних переходов и при этом относительно тихоходного и легковооруженного корабля. Предполагалось, что встреч с противником в океане крейсер избежит, а потому скоростью и вооружением можно пожертвовать. Поскольку дальневосточных баз, кроме Владивостока и Петропавловска, у России не было, «Рюрик», в отличие от новейших английских крейсеров, по-прежнему нес полное парусное вооружение, позволявшее кораблю экономить уголь на длительных переходах. Однако на практике выяснилось, что такая архаичная схема, еще активно работавшая в 1870–1880‐х гг., уже практически не используется: «Рюрик» мог дойти от Кронштадта до Владивостока на своих запасах угля. Поэтому русские боевые корабли, строившиеся с середины 1890‐х, парусов не несли даже во вспомогательных целях, а «Рюрик» уже к концу XIX столетия выглядел достаточно архаично, хотя и впечатлял современников своими характеристиками – так, по водоизмещению он был почти вдвое больше более современных крейсеров «Диана», «Аскольд» и «Варяг».

Тем не менее для начала 1890‐х крейсер был весьма серьезным шагом вперед. Водоизмещение – 11 960 тонн. Длина – 126 метров, ширина – 20 метров, осадка – 7,9 метра. Мощность – 13 250 лошадиных сил, скорость – 18 узлов. Экипаж – 22 офицера, 719 матросов. Бронирование крейсера состояло из мощного броневого пояса, прикрывавшего центральную часть корпуса (от 127 до 254 миллиметров), бронепалубы (37 миллиметров) и броневых траверсов (203 миллиметра). Однако артиллерия – 4 203‐миллиметровых, 16 152‐миллиметровых и 6 120‐миллиметровых пушек – броней защищена не была. Крупнокалиберные орудия располагались в выступающих спонсонах по бортам.

Крейсер 1‐го ранга «Рюрик» погиб в неравном бою с японскими кораблями

Корабль был спущен на воду 22 октября 1892 г. и вступил в строй 16 октября 1895 г. В целом проект «Рюрик», при всей его «переходности», оказался для русского флота весьма прогрессивным, и его идеи были развиты в крейсерах «Россия» (1897) и «Громобой» (1899), каждый из которых имел улучшенное по сравнению с предшественником вооружение и бронезащиту.

Создававшийся для соперничества с британскими крейсерами на Тихом океане, «Рюрик» мирно служил до 1904 г. С сентября 1903‐го кораблем командовал капитан 1‐го ранга Евгений Александрович Трусов. Обессмертил свое название корабль во время Русско-японской войны, точнее, 14 августа 1904‐го. В этот день три корабля Владивостокского отряда крейсеров – «Россия», «Громобой» и «Рюрик» – под общим командованием контр-адмирала Карла Петровича Иессена наткнулись в Корейском проливе на эскадру из шести японских крейсеров под командованием вице-адмирала Хиконодзе Камимуры. Наиболее мощными из них были «Идзумо», «Адзума», «Иватэ» и «Токива».

Японские корабли были оснащены намного более современной и мощной артиллерией, расположенной в бронебашнях, а также обладали лучшей бронезащитой. Тем не менее отряд русских крейсеров принял неравный бой. В наименее выгодном положении оказался шедший концевым «Рюрик» – он почти сразу же получил пробоину ниже ватерлинии, заклинило руль, убило старшего офицера и тяжело ранило командира. За убылью офицеров бой возглавил лейтенант Константин Петрович Иванов 13‐й (цифра означала, что он был 13‐м по старшинству офицером флота с фамилией Иванов). Комендорам «Рюрика» мешало слепившее им глаза солнце. Тем не менее они вели меткий огонь по противнику, и вскоре 203‐миллиметровый снаряд нанес тяжелое повреждение крейсеру «Ивате»: взрыв боеприпасов уничтожил на нем сразу три орудия с прислугой. Вскоре «Рюрик» потерял управляемость, а положение русского отряда ухудшилось после подхода к основным силам японцев еще трех крейсеров – «Нанива», «Такачихо» и «Чихайя». В два первых корабля артиллеристы «Рюрика» также добились попаданий.

«Россия» и «Громобой» всеми силами пытались прикрыть товарища, но, получив множество попаданий, по приказу адмирала Иессена пошли на прорыв во Владивосток – с тем, чтобы основные силы японского отряда устремились в погоню. Поначалу план удался – бой с «Рюриком» продолжили только легкие неброненосные крейсера, от которых он в теории мог отбиться. Однако затем Камимура понял, что настичь «Россию» и «Громобой» не удастся, и решил вернуться к «Рюрику». Между тем на «Рюрике» кончились боеприпасы к последнему уцелевшему 47‐миллиметровому орудию, а японцы, заняв выгодные позиции, могли беспрепятственно расстреливать крейсер в упор. Попытка моряков использовать таран и выпустить по противнику торпеду из последнего исправного торпедного аппарата успехом не увенчалась. Увидев, что основные силы Камимуры возвращаются, а положение безнадежно, трижды раненный и дважды контуженный лейтенант Константин Иванов 13‐й отдал приказ затопить корабль. В 10.42, после пяти часов неравного боя, пылающий, превратившийся в груду искореженного металла, но непобежденный «Рюрик» с развевающимися Андреевским флагом и гюйсом лег на левый борт и скрылся под водой…

В ходе героического неравного боя из 22 офицеров крейсера 6 было убито и 9 ранено, а всего из 763 членов команды убито было 204 и ранено 305. Константин Петрович Иванов 13‐й покинул корабль последним. За бой он был удостоен ордена Святого Георгия 4‐й степени и получил право использовать наследственную фамилию «Иванов-Тринадцатый». В дальнейшем К.П. Иванов-Тринадцатый дослужился до чина капитана 1‐го ранга, после Гражданской войны эмигрировал и умер в Лионе в 1933 г. Контр-адмирал К.П. Иессен также получил орден Святого Георгия 4‐й степени.

В 1906 г. название «Рюрик» было присвоено последнему построенному в России броненосному крейсеру, который во время Первой мировой войны был флагманом Балтийского флота. К сожалению, в традициях советского флота это славное название не использовалось.

Назад: Вооруженный ледокол «Всадник» (1890–1968)

Дальше: Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» (1893–1905)