Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Яхта «Полярная звезда» (1890–1961)

Дальше: Крейсер 1‐го ранга «Рюрик» (1892–1904)

Вооруженный ледокол «Всадник»

(1890–1968)

Этот корабль был уникальным в нескольких смыслах – ему было суждено стать одним из первых русских ледоколов, и ему же выпала печальная честь стать самым последним судном великого Русского исхода: именно «Всадник» на рассвете 19 ноября 1920 г. последним отошел от мыса Чауда по направлению к Константинополю, завершив тем самым Крымскую эвакуацию армии П.Н. Врангеля…

Заказан «Всадник» был в 1889 г. шведской судостроительной фирме «Мотала» и строился специально для черноморского порта Николаев. Скорее всего, прототипом для русского ледокола послужили датский «Тор» или шведский «Исбритарен», строившиеся на той же фирме. В сентябре 1890 г. ледокол был спущен в Гётеборге со стапелей Линдехольмского завода и 15 января 1891 г. со шведской командой пришел в Николаев. Водоизмещение – 700 тонн. Длина – 40,5 м, ширина – 10,2 м, осадка – 4,8 м. Мощность – 700 лошадиных сил. Скорость – 9,5 узла. Изначально вооружения на ледоколе не было.

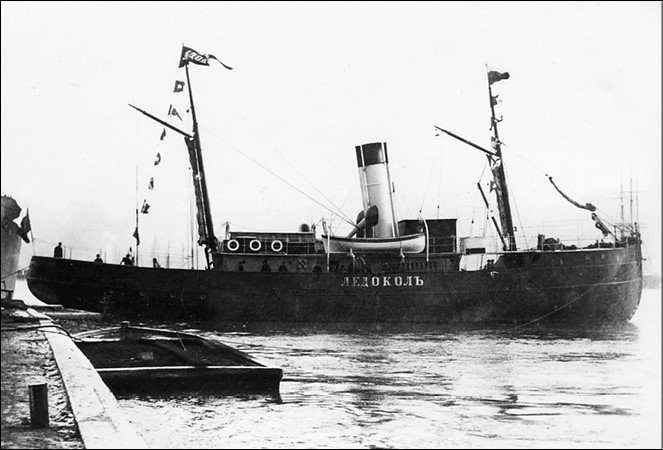

С февраля 1891 г. судно работало уже с русской командой. Поскольку для Черного моря оно было уникальным, ему присвоили простое название «Ледокол», а в 1887‐м, когда появился второй ледокол, переименовали в «Ледокол № 1». С 1905 г. владельцем судна было Министерство торговли и промышленности. В августе – сентябре 1911 г. «Ледокол № 1» обеспечивал экспедицию Зоологического музея Императорской Академии наук у берегов Турции. А в остальное время занимался обычной мирной деятельностью портовых ледоколов, т. е. обеспечивал нормальное функционирование порта зимой.

С началом Первой мировой войны судьба «Ледокола» переменилась навсегда. Он был переименован во «Всадник», оснащен двумя 75‐миллиметровыми орудиями и мобилизован в Черноморский флот в качестве тральщика. После революции корабль прошел через множество перипетий, свойственных черноморским боевым кораблям тех лет: 1 мая 1918 г. он был захвачен немецкими оккупантами, в декабре 1918 г. – французами, а в апреле 1919 г. вошел в состав Морских сил Юга России. В Белом флоте «Всадник» до лета 1920 г. считали вооруженным ледоколом, а затем переклассифицировали в канонерскую лодку. Экипаж корабля отличался большой храбростью, и вскоре «Всадник» приобрел известность как один из наиболее боеспособных кораблей Белого флота. Он участвовал в морских боях с Азовской флотилией красных в августе 1920 г. в районе Бердянска и в сентябре у Обиточной косы.

26 июня 1920 г. приказом главнокомандующего Русской армией П.Н. Врангеля были учреждены высшие награды Белого флота для кораблей – Николаевского адмиральского флага и Николаевского вымпела. Эти награды входили в комплекс ордена Святителя Николая Чудотворца и продолжали традицию Георгиевских наград русского флота. В описании наград говорилось: «Николаевский Георгиевский Адмиральский флаг имеет вокруг щита с изображением Св. Георгия трехцветную полосу с цветами: первая от щита – красный, вторая – синий и третья – белый. Обыкновенный Адмиральский флаг имеет в середине круглую трехцветную кокарду с цветами: наружный – белый, средний – синий и внутренний – красный. Николаевские вымпела и Брейд-вымпела имеют, в отличие от обыкновенных вымпелов – косицы трехцветные: верхняя или правая – белая: средняя – синяя и нижняя или левая – красная».

Вооруженный ледокол «Всадник» – первый русский ледокол на Черном море и последний корабль Русского исхода 1920 г.

В день учреждения Николаевские вымпелы были пожалованы канонерским лодкам «Страж» и «Грозный», речным канонерским лодкам «Алтай» и «Урал», вооруженным ледоколам «Всадник» и «Гайдамак», вооруженным катерам «Мария», «Азовец», «Никола Пашич», «Димитрий», «Паптикопея» и «Меотида».

«Всадник», как и многие другие корабли Белого флота, принял участие в эвакуации Русской армии из Крыма. Ранним утром 19 ноября 1920 г., в 4.10, он ушел от мыса Чауда, имея на борту 200 эвакуируемых, став, таким образом, последним кораблем Русского исхода (другие корабли к этому времени уже несколько дней как стояли на рейде Константинополя).

Дальнейшая судьба «Всадника» была, в общем, характерной для кораблей, ушедших с эскадрой Врангеля в Турцию. В июле 1923 г. был продан в Италию и переименован во «Фреччья», работал в Генуе как портовый буксир. В том же году продан другому владельцу, переименован в «Манин». В 1925 г. был продан третьему владельцу и переименован в «Инфлессибл». 11 марта 1926 г. за 801 тысячу лир был продан из Италии в Швецию компании «Холменс Брук» и переименован в «Эттан», а в декабре 1926 г. – в «Холмен VIII». В дальнейшем ветеран ледокольного флота использовался как буксир для перевозки древесины и ходил под шведским флагом до 18 января 1968 г., после чего был продан на слом. Это был последний корабль, удостоенный высшей награды Белого флота – Николаевского вымпела…