Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Канонерская лодка «Кореец» (1886–1904)

Дальше: Вооруженный ледокол «Всадник» (1890–1968)

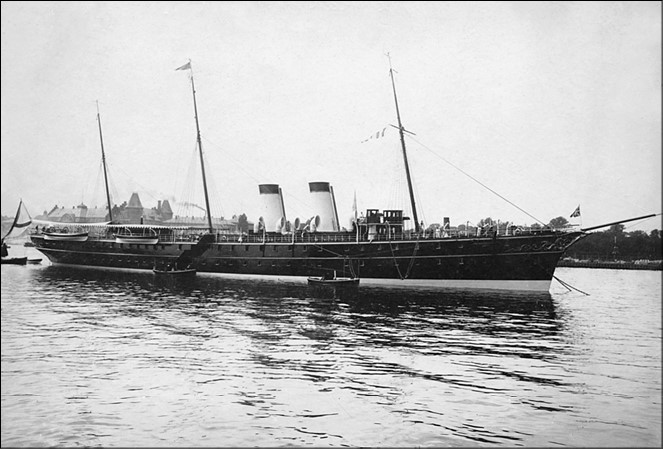

Яхта «Полярная звезда»

(1890–1961)

Корабли, предназначенные для пользования императорской фамилией России, строились в относительно небольших объемах. С 1851 г. для Балтийского и Черноморского флотов было построено 16 паровых колесных и винтовых яхт, из которых к концу XIX столетия находились в строю «Александрия» (1851), которой пользовались Николай I, Александр II и Александр III, «Штандарт» (1858), «Держава» (1871) и «Царевна» (1874). Императорские яхты предназначались для выполнения представительских функций, но в теории были готовы и к боевым действиям, так как несли на борту вооружение. Правда, в бою довелось поучаствовать только одной «Ливадии» (1873), которая в августе 1877 г. потопила турецкую шхуну, а потом благополучно ушла от двух турецких броненосцев, преследовавших ее 18 часов.

Заказ на постройку новой современной яхты был выдан в 1884 г., но строительство началось на Балтийском судостроительном заводе 20 мая 1888 г. Корабль был спущен на воду 19 мая 1890 г. и в марте 1891‐го вошел в состав Гвардейского экипажа Балтийского флота. «Полярная звезда» отличалась большим изяществом обводов и оставляла незабываемое впечатление у всех, кто видел яхту. Водоизмещение – 3949 тонн, длина – 106,5 метра, ширина – 13,8 метра, осадка – 5,2 метра. Мощность – 6426 лошадиных сил. Скорость – 17,5 узла. Экипаж – 19 офицеров и 311 матросов. Яхта была оснащена четырьмя 47‐миллиметровыми орудиями.

Внутреннее убранство яхты было изготовлено на петербургской фабрике А.Ф. Свирского. В отделке кают были использованы красное, тиковое и лимонное дерево, клен, груша, дуб, орех, карельская береза, венгерский ясень. На борту имелись корабельный храм (что неудивительно – до 1917 г. храм на корабле был нормой, а не каким-то редкостным исключением) и даже… коровник.

«Полярная звезда» до 1894 г. служила Александру III, который очень любил свою яхту и часто использовал ее для морских прогулок с семьей в финских шхерах. Именно на «Полярной звезде» Александр III произнес легендарную фразу: «Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Первое большое плавание с императором на борту яхта совершила в мае 1891 г. по маршруту Христианзанд – Фальмут – Виго – Христианзанд – Гельсингфорс, причем в Бискайском заливе «Полярная звезда» выдержала девятибалльный шторм. В 1893 г. на «Полярной звезде» император с супругой навестили Копенгаген, в июне 1894‐го наследник российского престола великий князь Николай Александрович прибыл на яхте в Лондон, где встречался со своей невестой, принцессой Гессен-Дармштадтской Алисой, гостившей у бабушки, королевы Виктории.

Императорская яхта «Полярная звезда»

В 1894 г., когда Александр III заболел, «Полярная звезда» направилась в Крым, чтобы оттуда перевезти императора для дальнейшего лечения на остров Корфу. Но пока яхта была в пути, император скончался в Ливадии. После этого до осени 1895‐го корабль использовал его сын, Николай II. Затем значение яхты уменьшилось, так как в строй вступила еще более крупная и современная яхта «Штандарт» (см. отдельную статью). Тем не менее «Полярная звезда» продолжала оставаться императорской яхтой № 2 и часто участвовала в походах с членами семьи Романовых на борту. 11 июля 1905 г. у острова Бьёрке на борту «Полярной звезды» императорами Николаем II и Вильгельмом II был подписан Бьёркский договор между Россией и Германией, предусматривавший установление тесного союза между двумя странами. Фактически этот договор в силу так и не вступил, так как подрывал основы сложившегося к тому времени русско-французского сотрудничества.

В 1905 г. Николай II передал яхту в распоряжение своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая в 1905–1914 гг. держала на «Полярной звезде» свой брейд-вымпел и ежегодно ходила на ней в Копенгаген, в гости к родственникам. В последний раз из Дании яхта вернулась в июне 1914‐го, незадолго до начала войны.

После Февральского переворота 1917 г. яхта была национализирована и стала в некотором роде штабом революции на флоте, так как с июня именно на ней разместился Центробалт – Центральный комитет флота, а командовавший «Полярной звездой» капитан 1‐го ранга М.М. Лялин был избран первым командующим Балтфлота. Осенью 1917‐го на борту «Полярной звезды» собрался 2‐й съезд делегатов флота. В дальнейшем корабль был поставлен на консервацию и до начала 1930‐х гг. не использовался.

Вторая жизнь «Полярной звезды» началась в августе 1936 г., когда на яхте взмыл Военно-морской флаг СССР. Корабль стал плавучей базой подводных лодок. При этом он был полностью переоборудован: вместо паровых машин появились дизели, исчезла одна дымовая труба, появились новые мачты. Внешний вид корабля стал намного более скучным и утилитарным, хотя изящество обводов бывшая яхта сохранила. Скорость хода снизилась до 10 узлов.

Боевое крещение «Полярной звезды» пришлось на советско-финскую войну, когда плавбаза под командованием капитана 3‐го ранга И.О. Иванова стояла в Таллине и обеспечивала деятельность советских подводных лодок. В начале Великой Отечественной «Полярная звезда» ушла из Таллина в Усть-Лугу, а позже в Ленинград, где служила плавбазой 3‐го дивизиона подводных лодок. Отдельную важную роль корабль сыграл в спасении Эрмитажа. Зимой 1941 г. «Полярная звезда» стояла на Неве напротив Зимнего дворца, кабель с корабля был переброшен в Эрмитаж, и электростанция плавбазы давала ток в помещения музея, позволяя сотрудникам работать. «Полярная звезда» числилась в составе Балтийского флота в качестве плавбазы до 1954 г. Потом она была переоборудована в плавучую казарму, а в 1961‐м стала кораблем-мишенью. В ноябре 1961 г. бывшая императорская яхта была потоплена противокорабельными ракетами в Рижском заливе, на полигоне в районе острова Кихну.