Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Крейсер 1‐го ранга «Рюрик» (1892–1904)

Дальше: Эскадренный броненосец «Петропавловск» (1894–1904)

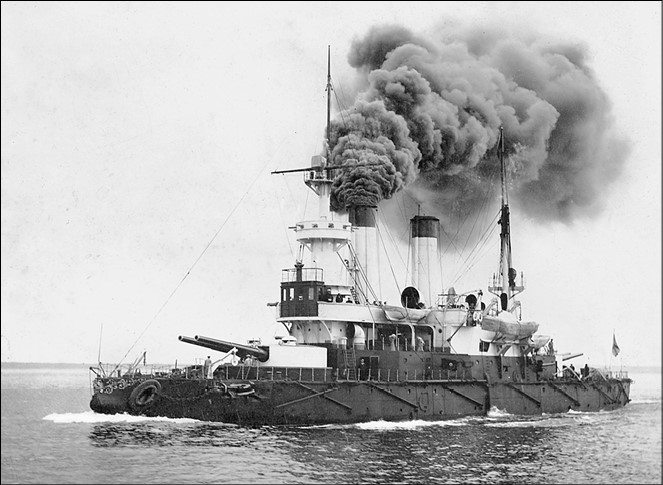

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»

(1893–1905)

К 1890 г. русский ВМФ располагал уже несколькими поколениями кораблей оборонительного флота – плавучими броненосными батареями, мониторами и канонерскими лодками. В 1892 г. был учрежден отдельный класс броненосцев береговой обороны. В сущности, это было дальнейшее развитие монитора, т. е. корабль с мощным вооружением и малой осадкой, призванный действовать в прибрежных водах с оборонительными целями. Именно в броненосцы береговой обороны были переклассифицированы в 1892 г. старые русские мониторы, «поповки» и броненосные батареи. Но строились и новые корабли, сразу проектировавшиеся в этом классе. Их вдохновителем послужил греческий броненосец береговой обороны «Гидра», построенный во Франции. Головной корабль, заложенный в 1890 г., получил название «Адмирал Сенявин», второй – «Адмирал Ушаков», третий – «Генерал-адмирал Апраксин», причем последний корабль заметно отличался по вооружению от первых двух. Создателем проекта был инженер Э.Е. Гуляев.

22 октября 1892 г. на Балтийском заводе в присутствии Александра III состоялась закладка «Адмирала Ушакова», а 27 октября 1893 г. он был спущен на воду. Водоизмещение корабля составляло 4594 тонны, длина – 84,8 метра, ширина – 15,9 метра, осадка – 5,2 метра. Мощность 5769 лошадиных сил, скорость – 16,1 узла. Экипаж – 21 офицер, 385 матросов.

Главный калибр броненосца состоял из четырех (на «Генерал-адмирале Апраксине» – трех) 254‐миллиметровых орудий. Изначально предполагалось установить 229‐миллиметровые пушки, но затем выбор был сделан в пользу более современных орудий Кане. Также на борту имелись четыре 120‐, шесть 47‐, восемнадцать 37‐, два 64‐миллиметровых орудия и четыре 381‐миллиметровых торпедных аппарата. Орудийные башни и рубка были прикрыты 178‐миллиметровой броней, толщина броневого пояса колебалась от 203 до 254 миллиметров, броня палубы – от 25 до 51 миллиметра.

Служба нового корабля началась в Практической эскадре Балтфлота под флагом вице-адмирала С.О. Макарова. Позже «Адмирал Ушаков» служил в учебно-артиллерийском отряде, его орудия использовались для подготовки артиллеристов. Впоследствии это сослужило кораблю плохую службу во время реального боя, так как стволы его главного калибра были сильно изношены от учебных стрельб.

С октября 1902 г. «Адмиралом Ушаковым» командовал капитан 1‐го ранга Владимир Николаевич Миклуха, младший брат великого русского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. Ранее Владимир Миклуха командовал двумя кораблями – «героями» этой книги: броненосцами береговой обороны «Новгород» (1895) и «Первенец» (1901–1902).

С началом Русско-японской войны броненосцы береговой обороны не предполагалось задействовать в боевых действиях, и они использовались для подготовки личного состава. Но в ноябре 1904 г. в газете «Новое время» появился цикл статей капитана 2‐го ранга Н.Л. Кладо, утверждавшего, что мощности русского флота в Тихом океане недостаточно, чтобы противостоять японскому, и в помощь основным силам адмирала З.П. Рожественского необходимо срочно выслать дополнительный отряд. Эти статьи вызвали большой резонанс, и в скором времени был сформирован отряд под командованием контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова, в который вошли старые корабли – эскадренный броненосец «Император Николай I», броненосный крейсер «Владимир Мономах» и все три броненосца береговой обороны типа «Адмирал Сенявин». 2 февраля 1905 г. «Адмирал Ушаков», на котором были проведены масштабные подготовительные работы к походу, вышел из Либавы (ныне Лиепая, Латвия) в составе эскадры Небогатова. 26 апреля 1905 г. Небогатов соединился с основными силами русского флота у Сингапура.

14 мая началось Цусимское сражение русского и японского флотов. «Адмирал Ушаков» замыкал кильватерную колонну русских кораблей, идя двенадцатым по счету. Японцы сначала почти не обстреливали броненосцы береговой обороны, сосредоточив огонь на головных русских кораблях. Первые снаряды врага попали в «Адмирала Ушакова» около 16 часов – был дважды пробит правый борт, броненосец осел на нос. Тем не менее его комендоры открыли огонь, выпустив порядка 200 снарядов главного калибра и 400 – среднего. День закончился тем, что Небогатов начал уводить свой отряд на Владивосток, развив скорость 13 узлов. «Адмирал Ушаков» из-за повреждений не мог давать больше 10 узлов и стал отставать. Благодаря строгому соблюдению маскировки ночью кораблю удалось избежать встречи с японскими миноносцами. Появилась надежда на то, что удастся прорваться во Владивосток самостоятельно.

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» – корабль-герой Русско-японской войны

Но около 14 часов 15 мая дымы с «Адмирала Ушакова» были замечены японским крейсером «Иватэ», и он вместе с крейсером «Якумо» направился на перехват русского корабля. «Иватэ» и «Якумо» имели 8 203‐ и 13 152‐миллиметровых орудий и великолепное бронирование, так что у «Адмирала Ушакова» не было никаких шансов выстоять в поединке с ними. В 17 часов, когда расстояние между кораблями сократилось, на «Иватэ» подняли сигнал «Ваш адмирал сдался, предлагаю вам сдаться». Речь шла о позорном решении Н.И. Небогатова сдать корабли своего отряда без боя. Но Владимир Николаевич Миклуха, прочитав только начало японского сигнала, произнес:

– Ну, а продолжение и разбирать нечего. Долой сигнал, открыть огонь!

С расстояния 49 кабельтовых «Адмирал Ушаков» дал первые залпы по противнику. Били четыре орудия главного калибра (они сделали 30 выстрелов) и два 120‐миллиметровых (60 выстрелов). Японцы дали по броненосцу 288 выстрелов. Через десять минут первый японский 203‐миллиметровый снаряд поразил правый борт броненосца, следующие снаряды вызвали пожар на корабле. Из-за сильного крена на правый борт «Адмирал Ушаков» больше не мог причинить противнику вреда, и капитан 1‐го ранга Миклуха приказал открыть кингстоны. Пока броненосец уходил под воду, на мостике офицеры прощались друг с другом. В тот миг, когда «Адмирал Ушаков» перевернулся вверх килем, раненый капитан Миклуха бросился за борт, но среди спасенных его не нашли… Помимо командира, на корабле погибли старший офицер капитан 2‐го ранга А.А. Мусатов, старший минер лейтенант Б.К. Жданов, судовой инженер-механик капитан Ф.А. Яковлев, поручик Н.Е. Трубицын, прапорщик Э.Н. Зорин, комиссар П.А Михеев, три кондуктора, 84 унтер-офицера и матроса.

Гибель русского броненосца в неравном бою настолько ожесточила японцев, что они некоторое время продолжали расстреливать уцелевших матросов с «Адмирала Ушакова» прямо в море. Многие русские моряки погибли в воде от переохлаждения. Те, кто выжил в плену, были награждены в России Знаками отличия Военного ордена (298 человек – 4‐й степенью, 27 – 3‐й степенью), а офицеры в 1907 г. получили ордена Святого Владимира 4‐й степени с мечами и бантом.

Судьбы систершипов «Адмирала Ушакова» сложились трагически. Оба броненосца были сданы японцам без боя по приказу Н.И. Небогатова. «Адмирал Сенявин» был переименован японцами в «Мисима» и в 1936 г. потоплен на учениях в качестве корабля-мишени. «Генерал-адмирал Апраксин» был переименован в «Окиносима», успел поучаствовать в захвате Сахалина японцами и был разобран на металл в 1939‐м.

В дальнейшем название «Адмирал Ушаков» носил советский крейсер проекта 68‐бис (1950–1987), а после него, в 1992–2002 гг., – тяжелый атомный крейсер проекта 1144 (в 1980–1992 гг. назывался «Киров»). С 2004 г. это название носит эсминец Северного флота проекта 956 (в 1994–2004 гг. назывался «Бесстрашный»).

В память о доблестном командире броненосца был назван эскадренный миноносец «Капитан 1‐го ранга Миклухо-Маклай», вступивший в строй в 1915 г. Затем он был переименован в «Спартак», в 1919–1933 гг. входил в состав ВМФ Эстонии под названием «Вамбола», а в 1933 г. был продан Эстонией в Перу и служил в перуанском флоте под названием «Альмиранте Вильяр» до 1954 г.

Назад: Крейсер 1‐го ранга «Рюрик» (1892–1904)

Дальше: Эскадренный броненосец «Петропавловск» (1894–1904)