Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Вооруженный пароход «Веста» (1858–1887)

Дальше: Броненосная плавучая батарея «Первенец» (1863–1959)

Броненосная канонерская лодка «Опыт»

(1861–1922)

Во второй половине 1850‐х все ведущие военно-морские флоты мира начали использовать броню. Эта глобальная реформа совершалась очень быстрыми темпами: так, британское Адмиралтейство, начав изучать опыт использования броненосных кораблей в 1856‐м, уже пять лет спустя приняло решение о переводе всего английского флота на броню, и к 1862 г. Великобритания и Франция имели в составе своих флотов по 16 готовых и строящихся броненосных кораблей. В сущности, в броненосце сошлись воедино четыре главных флотских новации XIX столетия: металлический корпус, паровой двигатель, винтовой движитель и орудия, стреляющие снарядами, а не ядрами. В 1859 г. к этим новациям прибавилось русское изобретение – броня, получаемая путем проката (метод мастера Ижорского завода В.С. Пятова).

В России возможности броненосных кораблей также были быстро оценены специалистами. Обращаясь в Государственный совет с просьбой о выделении средств на постройку таких кораблей, великий князь Константин Николаевич в 1858 г. предупреждал, что в случае отставания от западных русский флот станет «совершенным ничтожеством». Правда, осваивали зарубежный опыт достаточно осторожно. В частности, были построены два деревянных фрегата «Севастополь» и «Петропавловск», борта которых были обшиты броней. Однако было решено построить и броненосный корабль с полностью железным корпусом. Начать решили с небольшой канонерской лодки – артиллерийского корабля, призванного прикрывать огнем береговые объекты. Первый в России металлический броненосный корабль был построен по проекту С.И. Чернявского.

Железный корпус корабля был оснащен четырьмя поперечными переборками и изготовлен из материалов Ижорских заводов. Двигатель был английский, фирмы Томсона, выпущенный в 1855 г. для винтовой канонерской лодки типа «Осётр». Водоизмещение – 270 тонн, длина – 38,8 метра, ширина – 6,7 метра, осадка – 1,8 метра. Мощность двигателя – 200 лошадиных сил. Скорость – 8 узлов. Канонерская лодка оснащалась клепаной броней производства Обуховского завода толщиной от 65 до 114 миллиметров. Собственно, это был броневой бруствер, накладывавшийся на 300‐миллиметровый деревянный борт и прикрывавший единственную 60‐фунтовую (196‐миллиметровую) бомбическую пушку Баумгарта. Она могла вести огонь и чугунными ядрами, и картечными снарядами. Стрелять из пушки можно было лишь прямо по курсу, амбразура была очень узкой. Экипаж – 2 офицера и 26 матросов, из которых 19 – расчет орудия.

22 июля 1861 г. новому кораблю было присвоено название «Опыт», которое в русском флоте носили 10 кораблей, в том числе героический катер лейтенанта Г.И. Невельского, принявший неравный бой с английским фрегатом. 27 сентября состоялся спуск на воду, а в октябре того же года лодку на буксире привели в Кронштадт для окончания работ. В составе Балтийского флота «Опыт» совершал практические плавания между Кронштадтом и Петербургом. В случае боевых действий «Опыт» должен был участвовать в защите Кронштадта, находясь на стационарной позиции между фортами. В 1863‐м канонерка состояла в распоряжении кораблестроительного технического комитета для испытания винтов системы Гирша. Но уже 19 февраля 1866 г. корабль был исключен из списков и передан инженер-полковнику Н.Л. Эйлеру для проведения «ледокольных опытов». С «Опыта» сняли артиллерию и переоборудовали на заводе Карра и Макферсона в гиревоминный ледокол. Но эксперимент оказался неудачным. Слишком сложная система Эйлера, взрывавшая и дробившая лед с помощью гирь, себя не оправдала, да и двигатель «Опыта» оказался для этой цели чересчур слабым.

31 января 1870 г. «Опыт» снова был зачислен в списки флота как броненосная канонерская лодка, с 1871‐го находился в составе Броненосной Практической эскадры, а с 1875‐го – в Минном отряде. 2 сентября 1877 г. на «Опыте» произошло ЧП: во время испытаний мины Уайтхеда на палубе произошел самопроизвольный подрыв запала, погибли мичман В. Яворский и минный унтер-офицер Я. Шишерин. В 1881 г. на «Опыт» установили одно 381‐миллиметровое орудие. 20 апреля 1883 г. корабль получил название «Мина». В 1880‐х гг. «Миной» командовал будущий вице-адмирал Э.Н. Щенснович, во время Русско-японской войны доблестно командовавший эскадренным броненосцем «Ретвизан» (см. отдельную статью), а позже – один из главных создателей русского подводного флота. 1 февраля 1892 г. «Мина» была переклассифицирована в канонерскую лодку береговой обороны. Как во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., так и во время Русско-японской 1904–1905 гг. на бывшем «Опыте» проходили подготовку минные специалисты русского флота.

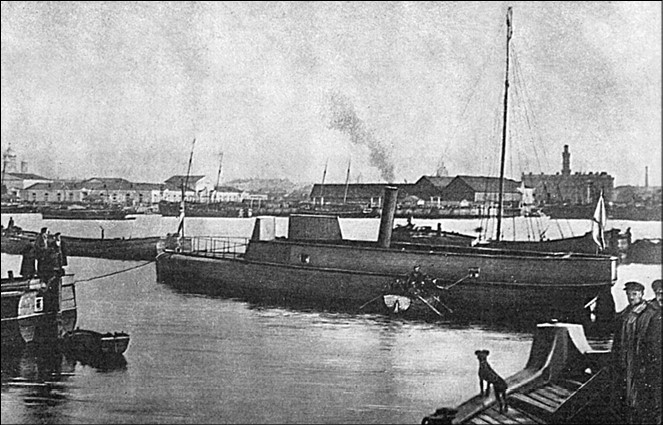

Канонерская лодка «Опыт» – первый русский корабль, оснащенный броней

В январе 1906 г. «Мина» была отчислена к Кронштадтскому порту, в августе 1907 г. переведена в класс портовых судов. В этом качестве «Мина» использовалась для гидрографических работ в финляндских шхерах. Эти задачи корабль решал и во время Первой мировой войны. В 1917 г. «Мина» была включена в состав Гидрографического отряда Финляндских шхер Гидрографического отряда особого назначения. 25 октября 1917 г. старый корабль вошел в состав красного Балтийского флота. Но в Ледовом походе из Гельсингфорса «Мина» не участвовала – ее оставили в порту. После того как в Финляндии утвердилась новая власть, корабль был включен в состав финского флота как канонерская лодка № 2. В 1922 г. его должны были вернуть Советской России, но ввиду крайней устарелости сдали на слом.

Первому русскому броненосному кораблю не довелось проявить себя в бою. Однако он оказался весьма долговечным и прочным – 61 год в строю!.. В сущности, «Опыт» стал прародителем всех последующих отечественных кораблей, несущих броню, оказал влияние на становление классов плавучих броненосных батарей, мониторов, канонерских лодок современного типа, броненосцев береговой обороны, да и в подготовку русских миноносников внес колоссальный вклад. Так что значение этого небольшого корабля в истории флота трудно переоценить.

Назад: Вооруженный пароход «Веста» (1858–1887)

Дальше: Броненосная плавучая батарея «Первенец» (1863–1959)