Состав и свойства системы

Чем быстрей развивалась промышленность в странах Запада, тем острей ощущалось отставание России в науке, на которую государство не обращало должного внимания. Приходилось навёрстывать упущенное, создавать собственные научные кадры.

Отставание в науке и технике во многом определило поражение нашей державы в Крымской войне в середине ХIХ века. Был учтён и этот жестокий урок. Индустриализация в России в значительной степени была связана с военно-промышленным комплексом, а также с развитием железнодорожного транспорта. Некоторые научные разработки передовые страны держали в секрете, поэтому приходилось наращивать свой интеллектуальный потенциал в науках, тесно связанных с развитием производства, прежде всего, с химией.

Эта производственная потребность сказалась на судьбе Николая Семёновича Курнакова (1860–1941). Окончив Горный институт в Петербурге, он остался в аспирантуре по кафедре химии, и с 1893 года стал профессором неорганической, позже – органической химии. В 1913 году был принят в Петербургскую академию наук.

В начале Первой мировой войны выяснилось, что у России не хватает собственных природных ресурсов, многие из которых завозились из-за границы, в частности, из Германии. При Академии наук была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России, в которой Курнаков стал вице-президентом. В 1918 году, уже при Советской власти, по его инициативе был основан Институт физико-химического анализа.

Большинство работ Курнакова связано с изучением сплавов, твёрдых растворов, а также комплексных соединений (в них вокруг центрального атома находятся молекулы, образующие внутреннюю сферу, которую окружают ионы противоположного заряда). Он создал основы физико-химического анализа; ввёл в физическую химию понятие о многомерных пространствах.

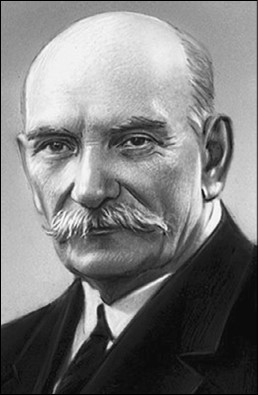

Н.С. Курнаков

«Н.С. Курнаков, – писал Вернадский, – изучая химические равновесия, в которых имеется более трёх независимых компонентов мер пространства, допустил, что геометрические свойства отвечающих им поверхностей выражаются геометрией многомерных пространств (стольких измерений, сколько независимых переменных)».

Кстати, в физике с тех пор и доныне господствует представление о четырёхмерном пространстве-времени, провозглашенном Г. Минковским на основе работ А. Эйнштейна. Насколько это отвечает реальной природе, сказать трудно. А если речь должна идти о разнообразных многомрных пространствах, о которых писали Курнаков, Вернадский, академик математик Лузин и некоторые другие учёные?

«Имя его известно химикам, металлургам, галургам и минералогам всего мира, – писал о Н.С. Курнакове академик АН СССР химик С.И. Вольфкович. – Круг научных интересов учёного был необычайно широк: химия комплексных соединений, природа металлических и органических систем, соляные равновесия, естественные солевые богатства России. Курнаков – основоположник физико-химического анализа, выдающийся организатор науки.

Меня всегда восхищала в нём спокойная мудрость, исключительная широта и толерантность его взгляда на науку и жизнь, его глубочайшее знание истории науки – не только химии и физики, но и математики. Он поражал своих собеседников детальным знанием биографий и работ Лагранжа и Карно, Ломоносова и Лавуазье, Севергина и Ловица, Бертолле и Гесса».

Исследования Курнакова способствовали созданию в СССР новых производств: аффинажа платиновых металлов, выплавки алюминия и магния, производства калийных удобрений, использованию минерального сырья. Он стал лауреатом Ленинской и Сталинской премий.

Назад: Химическая кинетика

Дальше: Техногенный каучук