Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Изменчивая основа материи (химия)

Дальше: Закон сохранения массы

Выдающееся научное закрытие

В географии выдающимся закрытием стало доказательство отсутствия обширной неведомой Южной земли. Хотя позже последовало теоретическое предсказание Ломоносовым Антарктиды. Михаилу Васильевичу принадлежит и выдающееся «научное закрытие» в химии.

В «Истории химии» (1966) итальянского учёного Микеле Джуа сделано признание, редкое для иностранных специалистов: «Ещё задолго до Лавуазье Ломоносов высказал идею, согласно которой увеличение веса, проявляющееся при обжиге металлов, следует приписать частицам воздуха. В противоположность Лавуазье, считавшего теплоту весомой, Ломоносов утверждал, что она представляет собой форму движения. Он высказал также оригинальные идеи относительно корпускулярного строения материи».

Это дано мелким шрифтом, в виде дополнения. Тогда как подробно рассказано о немецком химике Георге Штале (1660–1734), создателе теории флогистона (в переводе с греческого флогистон – воспламеняющийся).

Эта концепция предполагает, что в горючих телах присутствует особая субстанция. Сначала её называли «жирной землей», по-видимому, по аналогии с нефтью. Затем ввели в научный обиход под звучным именем флогистона. (Порой учёных завораживает какой-либо термин, словно его имя уже само по себе объясняет суть явления.)

Английский химик и физик Роберт Бойль (1627–1691) постарался построить химию на научных основах. Он исходил из гипотезы атомного строения вещества и стремился не принимать идеи на веру, а обосновывать их на опыте. Характерное заглавие одной из его книг: «Химик-скептик».

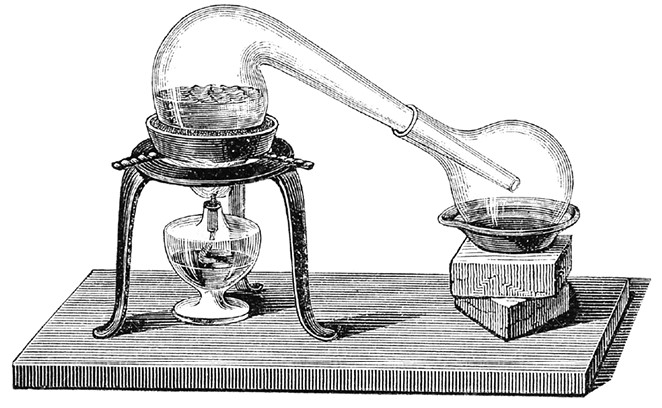

В 1673 году Бойль провёл серию опытов, изучая изменение металлов при обжиге: брал стеклянные реторты, клал в них свинец (или олово), заплавлял герметически горлышко сосудов и взвешивал их. Затем два-три часа нагревал такую реторту на огне. Свинец переходил в окалину. Когда реторту открывали, воздух с шумом врывался в нее. Это Бойль считал убедительным доказательством герметичности сосуда.

После вторичного взвешивания обнаруживалась прибыль веса. Откуда она взялась? Бойль сделал вывод: происходит соединение с металлом «весомой части пламени материи огня».

Почему же с добавлением флогистона вес металла увеличивается? И тут решение нашлось: у «воспламеняющейся» субстанции отрицательный вес. По этой причине, например, пламя огня стремится вверх.

Идея оригинальная, логика чёткая. Хотя выделить флогистон в чистом виде никак не удавалось. Два члена Флорентийской академии, нагревая алмаз при помощи зажигательного стекла, обнаружили, что он исчезает без остатка! Выходит, самый твёрдый минерал целиком состоит из флогистона?

В этом не усомнился известный французский химик, современник Ломоносова, Пьер Жозеф Макер. В его лаборатории был произведён опыт в присутствии зрителей. Парижский ювелир во имя науки решил пожертвовать тремя алмазами. Их поместили в герметически закрытый тигель. После прокаливания тигель открыли. Алмазы остались невредимыми.

Как объяснить этот эксперимент? Просто: «воспламеняющаяся субстанция» не улетучилась, вот и всё! Ведь то же происходит и с металлами в закрытом сосуде. Теория флогистона оставалась непоколебимой.

В ней усомнился Михаил Ломоносов. У него был свой взгляд на причину тепла: это – результат движения и столкновения незримых корпускул, атомов, существование которых предполагали ещё философы античности. Когда он в 1741 году вернулся из Германии в Петербург, среди разных записей сделал и такую на латыни: «Так как тела, увеличивающиеся в весе при обжигании (окалины), теряют снова вес после восстановления, то ясно, что привес в них произошёл не от огня».

В конце 1744 года Ломоносов представил в Академию свою диссертацию «О причинах теплоты и холода», где он усомнился в теории флогистона. В январе следующего года она была прочитана на заседании Академии. Её печатание было задержано. Резолюция академиков:

«Намерения и прилежания г. адъюнкта заслуживают похвалы… но кажется, что он слишком поспешно приступил к делу, которое видится превосходящим его силы… Равным образом было высказано мнение, что г. адъюнкту не следует стараться о порицании трудов Бойля, пользующихся однако славою в учёном мире».

Диссертацию возвратили автору для исправлений. Можно ещё кое-как согласиться с мнением академиков о недостаточно обоснованном выводе Ломоносова. Однако ссылка на авторитет Бойля говорит о религиозном (вера в авторитет), а не научном подходе к оценке теорий.

Ломоносов вынужден был учесть несправедливую критику. В диссертации на получение профессорского звания «О светлости металлов» он ссылался на «горючую материю», чем удовлетворил академиков.

Недруг Ломоносова, советник канцелярии Академии Шумахер, желая отстранить его от профессорской должности, отослал в Берлин ряд научных работ Ломоносова, включая и эту диссертацию, на отзыв Л. Эйлеру. В своём ответе знаменитый учёный высоко оценил работы Ломоносова:

«Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи, самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным учёным людям, с таким основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств. При сем случае я должен отдать справедливость господину Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических».

М.В. Ломоносов опроверг теорию таинственного флогистона

Труды Ломоносова по физике и химии, представленные в Канцелярию (на латинском языке), были включены в первый том «Новых Комментариев» (1750). Перед сдачей в набор Ломоносов внёс в «Размышления о причинах теплоты и холода» дополнения, решительно подчеркнув свою гипотезу теплоты и отрицание теории теплорода.

Начал он с аналогий: «Очень хорошо известно, что теплота возбуждается движением: от взаимного трения ру́ки согреваются, дерево загорается пламенем; при ударе кремня об огниво появляются искры; железо накаливается от проковывания частыми и сильными ударами, а если их прекратить, то теплота уменьшается и произведённый огонь в конце концов гаснет… Наконец, зарождение тел, жизнь, произрастание, брожение, гниение ускоряются теплотою, замедляются холодом. Из всего этого совершенно очевидно, что достаточное основание теплоты заключается в движении. А так как движение не может происходить без материи, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты заключалось в движении какой-то материи».

По его словам, «достаточное основание теплоты заключается во внутреннем движении», при этом «ощутимое тело остаётся на месте, а его нечувствительные частицы находятся в движении». Они вращаются, сталкиваются, от трения возникает тепло.

«Было бы конечно излишним привлекать для объяснения теплоты какую-либо постороннюю материю, обычно называемую теплотворной материей или элементарным огнём. Но это мнение в умах многих пустило столь глубокие корни и настолько укрепилось, что повсюду приходится читать в физических сочинениях то о внедрении в поры тел теплотворной материи, как бы привлекаемой каким-то приворотным зельем, без какого-либо учёта равновесия с окружающей теплые тела средой, то о бурном выходе её из пор, как бы объятой ужасом… Поэтому поставленная задача требует, чтобы мы по мере сил подвергли проверке эту гипотезу».

Один из его доводов: солнечные лучи в фокусе «зажигательного зеркала или стекла» сильно жгут, дают весьма сильный жар, как и яркий свет; считают, что этим наглядно показывается – как бы при свидетеле Солнце, – что теплотворная материя или элементарный огонь, вышедший из Солнца, сгущается в фокусе зеркала… Из этого «делают вывод, что теплотворная или эфирная материя, солнечные лучи или элементарный огонь сгущаются в фокусе, и поэтому там усиливается блеск и теплота».

Однако солнечные лучи, отражённые от Луны, «будучи сосредоточены в фокусе зажигательным прибором, светят весьма ярко… и следовательно, согласно гипотезе, должны быть столь же сгущёнными, как и те, которые восприняты от солнца; между тем никакой теплоты в фокусе не ощущается. Конечно, если причину теплоты составляет сгущение материи, из которой состоят солнечные лучи, то необходимо, чтобы и лунный фокус не многим уступал солнечному по жгучести, раз и в том и в другом сгущена материя лучей».

Другой довод: «Металлические окалины, восстановленные до металлов, теряют приобретённый вес. А так как восстановление производится тем же огнём, что и окаливание, то нельзя привести никакого основания, почему один и тот же огонь то внедряет в тела свою теплотворную материю, то изгоняет её оттуда. Пусть всё это будет сказано с должным уважением к памяти мужа, имеющего большие заслуги в науке. Впрочем, подобные же опыты делали известные учёные Дюкло и Бургаве, и их результаты по-видимому подтверждают скорее мою теорию, чем противоположную».

Наконец, вывод: «Теплоту тел нельзя приписывать сгущению какой-то тонкой материи, под каким бы названием она ни являлась, а состоит теплота… во внутреннем вращательном движении собственной материи тёплого тела».

Назад: Изменчивая основа материи (химия)

Дальше: Закон сохранения массы