Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Возвращение ламаркизма

Дальше: Изменчивая основа материи (химия)

Биогеоценоз (реальность и модель)

Сошлюсь на Википедию: «В 1940‐х годах учение о биогеоценозе было разработано в СССР В.Н. Сукачёвым. В русскоязычной научной литературе термин “биогеоценоз” долгое время заменял понятие “экосистема”, предложенное А. Тенсли (1935).

Биогеоценоз – схожее понятие с экосистемой».

На первый взгляд всё верно. Так принято считать. Вроде бы академик АН СССР Владимир Николаевич Сукачёв (1880–1967) всего лишь ввёл новый термин, хотя и прежнего было вполне достаточно. (В переводе с греческого ценоз – сообщество, единство.)

Обратимся к Большой Российской энциклопедии: «БИОГЕОЦЕНО́З… однородный участок земной поверхности (суши или водоёма) с определённым составом живых организмов (биоценозом) и неживой среды, связанными потоками энергии и вещества и функционирующими как единый природный комплекс… Термин… используется в основном отечественными учёными. В англоязычной научной литературе в близком значении употребляют термин экосистема. Однако последний более многозначен и применим также к искусственно созданным сообществам (космический корабль, аквариум), отдельным частям биоценоза (например, гниющий пень) и не связан с пространственными границами».

Странно: неужели аквариум и гниющий пень – вне пространственных границ? Такое нелепое утверждение получилось из-за того, что не учтено главное различие: экосистема – это теоретическая схема; биогеоценоз – реальный природный объект, часть Биосферы. Космический корабль или аквариум – биотехноценозы (предлагаю такое понятие).

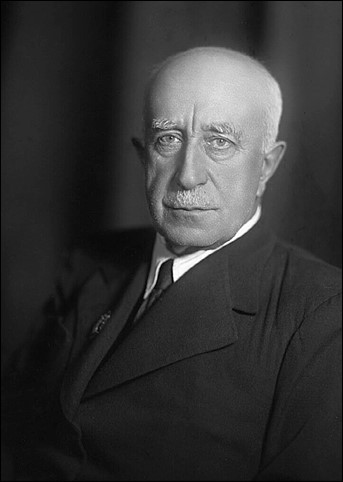

В.Н. Сукачёв

Современные экологи не учитывают этой разницы. Так получилось потому, что за последние полвека вошли в моду различные модели реальных объектов и явлений, в частности, компьютерные. Они наглядны и нередко в сознании учёных начинают подменять конкретные объекты.

Сукачёв был прежде всего ботаником и лесоводом. Он окончил Санкт-Петербургский лесной институт, был учеником академика И.П. Бородина и проф. Г.Ф. Морозова. Со временем его всё больше интересовали взаимодействия не только между организмами, например, в лесном массиве, но и между ними и всем комплексом окружающей среды: почвой, воздухом, природными водами.

В работе «Основы теории биогеоценологии» (1947) он определил биогеоценоз как участок земной поверхности с однородными природными явлениями (атмосфера, горная порода, растительность, животный мир, микроорганизмы, почва, гидрологические условия), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

В схеме это – экосистема. В реальности – конкретная наземная часть Биосферы, имеющая определённые границы в пространстве. У каждого биогеоценоза есть индивидуальные особенности.

Знание экосистем необходимо прежде всего в процессе обучения. Они дают представление об объекте. Для практических мероприятий этого недостаточно. В данном случае приходится изучать биогеоценоз, и не только абстрактно, в рабочем кабинете, но и в естественных условиях.

Увлечение научными моделями сказывается на популяризации некоторых теорий не только в обществе вообще, но и в научном сообществе. Например, гипотеза Большого взрыва в своих красочных моделях воздействует на сознание сотен миллионов, создавая иллюзию единственно верной теории, раскрывающей тайну рождения и эволюции Вселенной. Хотя взрыв уже по сути своей более отвечает разрушению, чем созиданию.

То же относится и к геофизической модели тектоники плит литосферы. Она наглядна и подкупает своей простотой, но во многом противоречит имеющимся сведениям о структуре, динамике и эволюции земной коры, учению о Биосфере. И в этом случае одну из возможных моделей динамики литосферы пропагандируют как единственно верную.

Такой упрёк не относится к экологическим схемам-моделям. Они разнообразны, наглядны и поучительны. Важно только, чтобы при всём этом не терялось чувство бесконечно сложной и удивительно гармоничной реальной Природы.

Назад: Возвращение ламаркизма

Дальше: Изменчивая основа материи (химия)