Энергия земной жизни

В советское время из всех российских учёных одним из самых известных был Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920). На это были две главные причины. Во-первых, сказалось его кредо: «Я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, т. е. популярно (от populus – народ). Эту двойственную деятельность учёного понимал уже великий Пётр». Тимирязев был автором десятков научно-популярных работ. Его «Жизнь растений» издавали для детей.

Во-вторых, он занимал активную политическую позицию, выступая на стороне народа. По его словам: «Большевики, проводящие ленинизм, – я верю и убеждён, – работают для счастья народа и приведут его к счастью».

В 1937 году вышел на экраны фильм «Депутат Балтики», где главного героя, К.А. Тимирязева, играл Николай Черкасов (на следующий год он выступил в образе Александра Невского).

В наше время для многих россиян это покажется странным, если узнают, что Тимирязев происходил из старинного дворянского рода, а отец его в чине тайного советника был сенатором. Правда, семья была небогата (не все сенаторы умели обогащаться). Клименту рано пришлось зарабатывать себе на жизнь. Из юридического факультета он перешёл на физико-математический. Там же увлёкся марксизмом, участвовал в студенческих беспорядках.

После того как в Англии вышла книга Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора», студент Тимирязев перевёл некоторые её фрагменты на русский язык и написал серию статей «Книга Дарвина, её критики и комментаторы», опубликованных в журнале «Отечественные записки».

Ещё в студенческие годы проявил себя как талантливый экспериментатор, изобретатель новых приборов. Окончив университет, он заведовал опытной агрохимической станцией в Симбирской губернии, изучая влияния минеральных удобрений на урожай. Как молодого талантливого учёного его направили на стажировку за границу, где он слушал лекции ведущих биологов и работал в лабораториях Германии и Франции.

После защиты магистерской диссертации он стал профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной академии, а с 1877 года читал лекции и вёл научные исследования в Московском университете. Его интересовал прежде всего фотосинтез.

В своей первой статье 1868 года он определил свою (и ботаников вообще) главную задачу: «Изучить химические и физические условия этого явления, определить составные части солнечного луча, участвующие посредственно или непосредственно в этом процессе, проследить их участь в растении до их уничтожения, то есть до их превращения во внутреннюю работу, определить соотношение между действующей силой и произведённой работой – вот та светлая, хотя, может быть, отдалённая задача, к осуществлению которой должны быть направлены все силы ботаников».

В книге «Жизнь растений» он писал: «Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но упал он не на бесплодную почву, он упал на зелёную былинку пшеничного ростка, или лучше сказать на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу. В той или иной форме он вошёл в состав хлеба, послужившего нам пищей. Он преобразовался в наши мускулы, в наши нервы. Этот луч согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу».

Да, вся энергия нашего организма, даже если питаться животной, а не растительной пищей, является воспринятой фотосинтезом лучистой энергией Солнца. В общем виде это было известно и до Тимирязева. Он серией экспериментов выяснил, как усваивают лучистую энергию зелёные зёрна хлорофилла. Освещая растения лучами разного цвета (разной частоты), он определил, что фотосинтез активней в красном и синем свете.

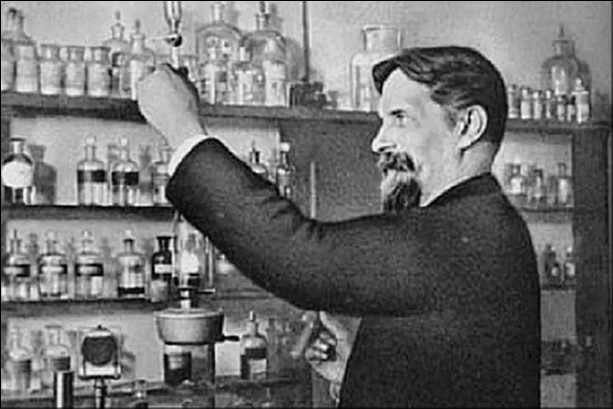

К.А. Тимирязев

В апреле 1903 года он прочёл в Лондонском Королевском обществе лекцию «Космическая функция зелёного растения». Начал её так:

«Когда Гулливер в первый раз осматривал академию в Лагадо, ему бросился в глаза человек сухопарого вида, сидевший уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде. На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружён в созерцание этого предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных лучей и их дальнейшего применения.

Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провёл я, уставившись если не на зелёный огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее – на зелёный лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей».

Завершая лекцию, он сказал, что зерно хлорофилла «является истинным звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете».

Растения осуществляют космическую функцию путём фотосинтеза. В этом процессе в пластидах хлоропластов при наличии воды и углекислого газа происходит чудесное появление глюкозы и кислорода, необходимого для дыхания всех живых организмов, обитающих в Биосфере.

Назад: Оживающие кристаллы

Дальше: Разум растений