Оживающие кристаллы

Шотландец Александр Флеминг открыл пенициллин, спасший миллионы жизней. Произошло это вроде бы случайно. Он признался: «Богиня Фортуна неоднократно бывала очень благосклонна ко мне, и я постарался отблагодарить её хорошей работой».

Более верное мнение: его отблагодарила Фортуна за честную упорную работу.

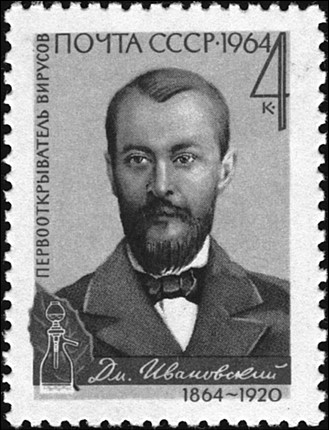

То же можно сказать про Дмитрия Иосифовича Ивановского (1864–1920), хотя он, в отличие от Флеминга, не получил Нобелевской премии за своё выдающееся открытие. Бесспорные доказательства этого появились уже после смерти учёного.

В 1943 году В.И. Вернадский писал: «Человек столкнулся в болезнях растений и животных с морфологическими образованиями, живая или косная природа которых до сих пор не выяснилась. Это первый случай в истории науки, так долго не разрешённый в науке ХХ века. Это вирусы, впервые открытые в конце ХIХ века профессором Д.И. Ивановским».

В середине прошлого ХХ века был изобретён электронный микроскоп, и удалось получить фотографии кристаллов, состоящих из нуклеиновой кислоты и белка, которые вызывали табачную мозаику, покрывавшую пятнами листья растения. А во времена Д.И. Ивановского это была загадочная болезнь – вирус (по латыни «вирус» – яд). Что это за яд, приходилось только догадываться. Хотя на него падало подозрение в возбуждении некоторых опасных болезней растений и животных.

Табачная мозаика сильно вредила табачным плантациям на юге России. Вольное экономическое общество материально поддерживало исследования этой болезни. Заведующий кафедрой анатомии и физиологии растений С.-Петербургского университета профессор А.С. Фаминцын на эти средства в 1887 году направил двух своих лучших старшекурсников – Л.И. Ивановского и В.В. Половцова в Бессарабию и Крым для изучения табачной мозаики. Это был счастливый выбор. За свою курсовую работу «О двух болезнях табака» Ивановский получил степень кандидата наук.

Оставшись при кафедре, Ивановский продолжил исследовать табачную мозаику. Рассматривая под микроскопом отжатый из поражённых листьев сок, он не обнаружил никаких бактерий. Тогда он использовал наиболее тонкий керамический фильтр, задерживающий мельчайших бактерий. Но и на этот раз получался раствор чистым, без признаков живых организмов.

Может быть они значительно мельче микробов? Чтобы проверить такое предположение, Ивановский добавлял этот раствор в разные питательные среды. Организмы должны в них размножаться. Ничего подобного не происходило. Но если раствор попадал на живые листья табака, на них появлялась специфическая мозаика.

Предварительные спорные материалы было бы опрометчиво представлять в виде магистерской диссертации. Ивановский на некоторое время избрал другую тему.

В 1898 году нидерландский микробиолог и ботаник М. Бейеринк попытался разгадать тайну табачной мозаики. И у него фильтры не смогли уловить возбудителя заболевания. Общие результаты были те же, что и у Иваницкого. Вывод был иной: это – ядовитая жидкая заразная материя, вирус.

Д.И. Ивановский на почтовой марке СССР. 1964 г.

Ивановский опубликовал свою докторскую диссертацию «Мозаичная болезнь табака» (1902), где обосновал свои прежние выводы в виде гипотезы. Ведь возбудителя болезни так и не нашли. Были споры о приоритете открытия вирусов. Однако именно Ивановский первым теоретически предсказал существование фильтрующихся организмов, а не загадочной жидкости.

Остаётся вопрос: вирус – это живое существо или некая сущность, обретающая жизнь только в чужом теле? То ли какие-то организмы упростились до такого состояния, то ли это первичная форма жизни?

Английский генетик Фрэнк Райан в книге «Виролюция» (2014), посвящённой влиянию вирусов на нашу жизнь и биологическую эволюцию, пишет: «Вирусы, их производные и тесно связанные с ними структуры составляют как минимум 43 % человеческого генома… Естественный отбор человека и его предков происходил в партнёрстве с сотнями вирусов».

Вся наша жизнь тоже проходит и завершается в партнёрстве и в противоборстве с вирусами, бактериями, грибками и т. д. Наш организм для них – среда жизни, на которую они могут влиять.

А сами-то они кто или что? У них отсутствуют клеточное строение и обмен веществ – важные особенности живого существа. Возможно, они могут существовать неопределённо долго в космическом пространстве, «осеменяя» генами планеты, где сложилась благоприятная для этого среда…

Более реально другое. «Виролюция» открыла новые возможности для генетической комбинаторики. По словам академика РАН Э.М. Галимова: «Биосфера представляет собой генный океан. В этом океане преобладающей формой существования генов являются короткие цепочки нуклеотидов, фрагменты ДНК, вирусы, бактерии. Ничтожное по объёму место в этом океане занимают сложные геномы. Генный океан является тем резервуаром, в обмене с которым совершается эволюция сложных геномов».

Такая картина видится на молекулярном уровне. Не только гены управляют развитием организмов, но и организмы, и сама Биосфера воздействуют на гены. Человек смог не только проникнуть мыслью в «генный океан», но и умеет манипулировать генами. Хотя и крохотные вирусы порой определяют наше здоровье, а то и могут обрезать нить жизни.

Назад: В мире микробов

Дальше: Энергия земной жизни