В мире микробов

Сергея Николаевича Виноградского (1856–1953) справедливо называют основателем экологии микроорганизмов и почвенной микробиологии. А ещё он открыл особую группу бактерий, синтезирующих пищу из минеральных веществ (автотрофных) и в то же время не использующих энергию Солнца.

«Виноградский сделал великое открытие новой формы автотрофных организмов, – писал Вернадский, – независимых в своих проявлениях от лучевой энергии Солнца. Эти низшие формы жизни – мир своеобразных бактерий – получают из минералов целиком всю энергию жизни; они пользуются для этого природными созданиями, богатыми кислородом.

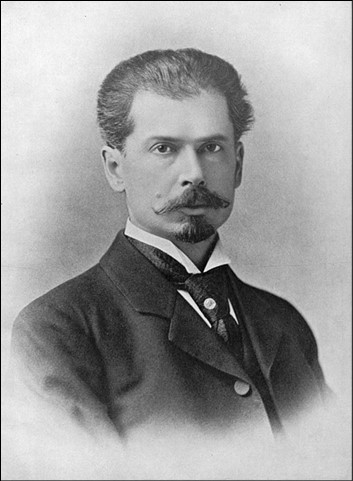

С.Н. Виноградский

Открытие Виноградского имеет огромное значение… во всех проблемах, связанных с геохимической историей живого вещества… По-видимому, мы находимся здесь ещё в начале откровений, которые даёт нам научная работа по пути, открытому впервые Виноградским».

Одним из таких откровений может стать загадка происхождения гигантских залежей джеспилитов (железистых кварцитов) в интервале 1–3 миллиарда лет назад. Железо здесь находится преимущественно окисленное. Значит, в то время атмосфера и/или гидросфера должны были содержать много кислорода в результате активной деятельности растений и бактерий, осуществляющих фотосинтез. Накапливались огромные массы полосчатых железистых осадков, которые позднее в результате подземных преобразований превратились в железистые кварциты.

По ряду признаков их можно отнести к продуктам глубинных процессов в земной коре. Но почему же тогда джеспилиты пропали, не дотянув до кембрийского периода? Их появление, расцвет и вымирание безусловно связаны с эволюцией Биосферы, с появлением и вымиранием некоторых хемогенных микроорганизмов.

Такая версия исходит из аналогии с происхождением писчего мела, слои которого приурочены почти исключительно к верхнемеловому периоду. Потому что своим происхождением он обязан главным образом микроскопическим водорослям кокколитофоридам, которые бурно расцвели именно в тот период, а затем были вытеснены другими организмами.

До сих пор недостаточно выяснена роль хемогенных микробов в формировании залежей полезных ископаемых. Несравненно лучше изучена их деятельность в процессе формирования почв. И в этом, конечно же, огромная заслуга С.Н. Виноградского.

Он был оригинальной личностью. Своё призвание нашёл не сразу. В 1873 году попытался пойти по стопам отца и поступил на юридический факультет Киевского университета. Но проучившись там недолго, перешёл на естественное отделение физико-математического факультета. И здесь не задержался: через два года поступил в Петербургскую консерваторию по классу фортепьяно. В 1877 году вновь вернулся к изучению естествознания, но уже в Петербургском университете. Окончив его, как аспирант работал в лаборатории у выдающегося физиолога растений А.С. Фаминцына.

Со своими научными интересами он определился: избрал не ботанику, а микробиологию и отправился в Страсбург, в лабораторию немецкого миколога и микробиолога Антона де Бари. Виноградский стал изучать мало известных на то время серобактерий (они насытили сероводородом глубины Чёрного моря).

Он применил свой метод выделения микроорганизмов, и установил, что для серобактерий своеобразным дыханием служит процесс окисления сероводорода. Таким бактериям не требуется атмосферный кислород. Сходное «минеральное дыхание» он открыл и у железобактерий.

С 1888 года, после смерти де Бари, Виноградский перешёл в институт гигиены Цюрихского университета. И здесь он сделал открытие: выделил нитрофицирующие бактерии, питающиеся неорганическими веществами, и объяснил, как они добывают энергию, окисляя соли аммония до нитритов, а нитриты до нитратов. Полученную энергию они расходуют для поглощения углекислого газа из атмосферы. Этот способ обмена веществ позже назвали хемосинтезом.

Как пишет биолог Дмитрий Ильин: «По сути, Виноградский решил одну из наиболее сложных проблем общей микробиологии, касающихся процесса, исключительно важного для питания растительного мира и образования почвы, очистки сточных вод и процессов жизнедеятельности, протекающих на глубинах Мирового океана. Открытие Виноградского поставило его имя в один ряд с выдающимися учёными планеты и сыграло большую роль в формировании современных экологических воззрений. За эту работу учёный был удостоен премии А. Левенгука, присуждавшейся один раз в десять лет».

Отказавшись от приглашения в Пастеровский институт (Париж), Виноградский перешёл в Институт экспериментальной медицины (Петербург). Изучал возбудителей опасных болезней, стал директором института.

Главным научным его достижением в этот период было создание основ экологии микроорганизмов. Он описал круговорот азота в природе посредством бактерий, усваивающих атмосферный азот. В другой работе показал роль микробов «в общем круговороте жизни».

И тут произошло нечто небывалое для любого талантливого учёного: в 1905 году Сергей Николаевич оставил научные исследования и переехал в наследственное имение в Каменец-Подольской губернии (сказался ряд факторов личной и общественной жизни). Он организовал образцовое сельское хозяйство.

В Гражданскую войну его имение было разграблено, и в 1920 году он покинул Россию. Его утвердили директором Почвенного филиала института Пастера. С 1923 года он стал почётным членом АН СССР. В 1946 году, когда ему исполнилось 90 лет, он завершил фундаментальный труд «Микробиология почвы: проблемы и методы» (опубликован в СССР в 1952 году).

Назад: Борьба за жизнь

Дальше: Оживающие кристаллы