Борьба за жизнь

Илья Ильич Мечников (1845–1916) избежал узкой специализации. Отчасти этому способствовали обстоятельства его личной судьбы и жизни российского общества. Он с юношеских лет проявил творческий энтузиазм и незаурядные способности. За свои первые научные работы по сравнительной эмбриологии беспозвоночных он в 25 лет стал обладателем двух премий имени К. Бэра Петербургской АН.

В столице Российской империи он пребывал в трудных материальных и научно-исследовательских условиях. При кафедре эмбриологии, где он работал доцентом, ему пришлось самому организовывать научную лабораторию. Больная туберкулёзом жена нуждалась в постоянном уходе. И.М. Сеченов предложил его кандидатуру на кафедре зоологии в Медико-хирургической академии. Но Мечникова не выбрали как неблагонадёжного. То же произошло при выборе его в Академию наук (она ведь была Императорской). С 1870 по 1882 год он был профессором Новороссийского университета (Одесса).

С 1867 года Илья Ильич преподавал в Новороссийском университете (Одесса). В 1873 году из-за смерти жены он решил покончить с жизнью: выпил большую порцию морфия. Но его вырвало; организм опроверг решение рассудка. Через два года он женился на юной студентке Ольге Белокопытовой.

С 1881 года после убийства террористами Александра II политическая обстановка в стране ужесточилась. В знак протеста против неблаговидных поступков администрации университета Мечников ушёл в отставку.

«В те времена, – писал он, – насекомые производили значительные опустошения на юге России, и мне пришлось заняться вопросом о мерах против этой беды». Он стал работать энтомологом в Полтавской земской управе. Это было, как говорят, судьбоносным решением. Хотя о борьбе с вредными насекомыми он задумался раньше.

Однажды он заметил на окне крупную мёртвую муху, проросшую плесенью. Он подумал: нельзя ли бороться с вредными насекомыми, распространяя среди них болезни? Постарался проверить эту идею сначала в лабораторных условиях, а затем граф Бобринский предоставил ему опытное поле, где Мечников с учеником провели успешные эксперименты.

Так в связи с практикой зародилось учение об антибиотиках, с триумфом вошедшее в медицину ХХ века.

Мечников попытался использовать бактерии куриной холеры для борьбы с сусликами. Неудачей закончились опыты с прививками вакцин сибирской язвы овцам в одном поместье. Неожиданно начался падёж скота (его причину не выяснили). Хотя Мечников не принимал личного участия в этом эксперименте, но как руководитель отвечал за результат.

С 1888 года и до конца жизни Илья Ильич работал в парижском Пастеровском институте.

…Звёздный час Мечникова пробил в 1883 году. На съезде русских естествоиспытателей и врачей он сделал сообщение «О целебных силах организма». Это была заявка на выдающееся открытие. Он обосновал гипотезу, которая у него родилась год назад.

Тогда он с семьёй отдыхал в Италии, на берегу Мессинского залива, не прекращая своих исследований. Вот как это было.

«Когда вся семья отправилась в цирк, я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям. Чувствуя, что тут кроется нечто особенно интересное, я до того разволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если моё предположение справедливо, то заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на неё подвижными клетками…

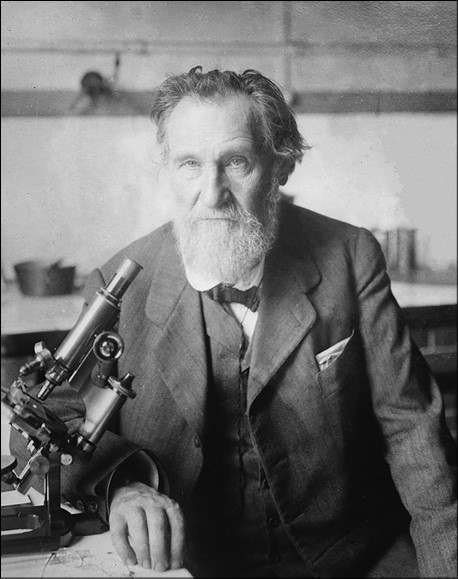

И.И. Мечников

В крошечном садике при нашем доме… я сорвал несколько шипов розы и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных, как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день рано утром с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составил основу “теории фагоцитов”, которой были посвящены последние 25 лет моей жизни».

За эту теорию он в 1908 году был удостоен Нобелевской премии.

Может показаться, как просто: посмотрел в микроскоп, сообразил что к чему, вот и всё. Хотя тысячам учёных этого сделать не удалось. Сказались широта его научного кругозора: исследования в эмбриологии, его интерес к проблеме вакцинации, иммунитета. Он называл себя биологом, забредшим в медицину.

На дафнии, крошечном ракообразном, он выяснил: когда в неё впивались споры грибков, к ним устремлялись фагоциты (от греческого – пожиратель). Мечников провёл наблюдения над белыми кровяными тельцами млекопитающих, уничтожающих чужеродные бактерии.

Он открыл явление, которое назвал фагоцитозом: распознавание, захват и поглощение чуждых микробов особыми клетками иммунной системы организма. Ослабление этой системы – иммунодефицит – открывает путь вредным бактериям и становится причиной многих болезней.

…В двух книгах, предназначенных читающей публике, – «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма» – Мечников поделился своими мыслями о смысле жизни и смерти. Трагично: существо, наделённое жаждой жизни, сознаёт неизбежность старения и смерти. Скоротечная жизнь и вечное небытие. Разум восстаёт, ища утешения в надежде на бессмертие души.

Илья Ильич испытал на себе искушение смертью, дважды пытаясь свести счёты с жизнью. Он избегал досужих рассуждений: «Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно нашему уму».

Человек почти никогда не проходит естественный жизненный цикл. «Не должна ли… цель человеческого существования заключаться в завершении полного физиологического цикла жизни с нормальной старостью, приводящей к потере жизненного инстинкта и к появлению инстинкта естественной смерти?»

«И если справедливо… что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания». Она «уменьшит современный эгоизм» и «неизбежно приведёт к развитию образования, что само по себе уже увеличит солидарность между людьми». «Человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать её гармоничнее».

Тут с ним можно поспорить. Если человек является частью окружающей техногенной среды, частью общества, то надо изменять их к лучшему, иного выхода нет.

В «Этюдах оптимизма» Мечников ссылался на личный опыт, где при нормальном цикле жизни наибольшее чувство удовлетворения «достижимо только в преклонном возрасте». Подготовка к этому – проявление «личной нравственности». Полный цикл жизни, когда человек, исчерпав свои физические и умственные возможности, готов к покою, он назвал «ортобиозом» (от греческого «ортос» – правильный, прямой).

В отличие от философа Н.Ф. Фёдорова, предполагавшего целью человечества борьбу со смертью и воскрешение мёртвых, Мечников поставил реальную задачу: «Человек способен на великие дела; вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил её дисгармонии в гармонии. Одна только воля человека может достичь этого идеала».

Увы, прошло столетие, наука и техника достигли фантастических высот, но этот идеал реализован только для немногих жителей Земли, среди которых присутствуют и «паразитические особи». Более реально звучит его совет использовать кисломолочные бактерии. Он изучал процесс старения (отчасти на себе) и полагал, что его ускоряют болезнетворные бактерии. Они пользуются тем, что слабеет иммунная система организма.

Не отличаясь крепким здоровьем, Илья Ильич дожил до преклонных лет. Его старший брат Лев, талантливый географ и социолог, внешне очень похожий на него, прожил всего полвека. Не доказывает ли это верность идей И.Л. Мечникова о борьбе со старением?

Назад: Тайна цефализации

Дальше: В мире микробов