Тайна цефализации

Н.К. Кольцов увлекался евгеникой, в надежде улучшить Homo sapiens. Ведь человек, по его характеристике – «большеголовый урод, лишённый шерсти, с очень посредственными органами чувств, не могущий использовать передних конечностей при передвижении и потому передвигающийся относительно медленно, лишённый когтей для обороны, со слабыми зубами, без хвоста».

Выходит, мы – недоразвитые обезьяны, задержавшиеся на ранней стадии развития, перейдя на свой эволюционный путь.

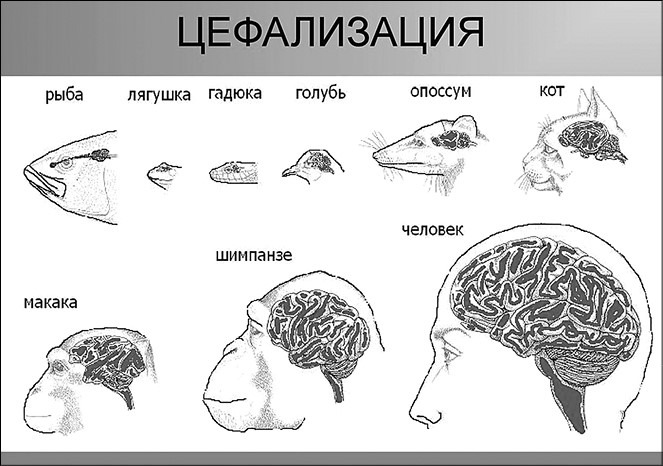

Можно было бы по совету Н.К. Кольцова не считать эволюцию человека чем-то замечательным. Ничего хорошего Биосфере это не дало: она деградирует под гнётом техники и неутолимых материальных потребностей людей. Но одно явление, связанное с этим процессом, ярко иллюстрирует прогрессивную эволюцию. Это – цефализация. О ней вскользь упомянул Л.С. Берг: «Определённое направление можно видеть в постепенном усложнении мозга» от рыб до млекопитающих.

Не раз вспоминал в своих работах В.И. Вернадский этот загадочный процесс – «непрерывный, с кембрия, с остановками, но без возврата назад, рост центральной нервной системы, мозгового аппарата в одном и том же направлении» («Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», 1963).

Для него этот факт эволюционной биологии был важен как «стержень эволюции». Он разделял мнение Тейяра де Шардена об особом положении человека в мире, о движении общества к ноосфере. Хотя мозг развивался почти у всех позвоночных. Словно они стартовали по этому показателю в одном направлении. Эстафету поколений быстрее всех прошли наши предки. У них наиболее интенсивно увеличивался объём черепа. Скорость изменения, скажем, зубов была в десять раз меньше. Быстро увеличивалась площадь коры головного мозга, в особенности некоторых его отделов, в частности лобных долей.

Вернадского больше всего интересовал другой аспект цефализации. И это остаётся незамеченным, хотя о Владимире Ивановиче пишут много, но главным образом в связи с сомнительной гипотезой ноосферы. А он исходил из того, что постоянное усложнение организации – процесс практически невероятный с позиций второго начала термодинамики. И предполагал: человечество призвано продолжить этот путь преодоления энтропии.

Физик Людвиг Больцман писал: «Природа предпочитает более вероятные состояния менее вероятным… Теплота переходит из более тёплого тела в более холодное, потому что состояние равного распределения температуры более вероятно, чем каждое другое состояние с неодинаковыми температурами».

Лауреат Нобелевской премии бельгийский физикохимик Илья Пригожин разработал теорию бифуркаций (от латинского слова, означающего раздвоение, разделение; в географии так называют разделение реки на два разных русла, явление редкое). В опытах и на математических моделях он показал: системы могут усложняться благодаря случайным процессам.

И. Пригожин и И. Стенгерс в книге «Порядок из хаоса» утверждали: «По теории Дарвина, сначала происходят спонтанные флуктуации видов, после чего вступает в силу отбор и начинается необратимая биологическая эволюция… Дарвиновская эволюция ассоциируется с самоорганизацией, с неуклонно возрастающей сложностью». (Неточно. Дарвин признавал, что его теория не доказывает усложнения видов.)

Американский учёный Карл Саган писал: «Мутации, случайным образом оказавшиеся полезными, представляют собой рабочий материал для биологической эволюции». «Умные организмы в большинстве своём лучше выживали и оставляли больше потомства, чем глупые… Общая тенденция представляется совершенно очевидной».

Увы, ничего подобного нет. Иначе современный мир наполняли бы потомки Сократа, Платона, Аристотеля и прочих мудрецов. Разве наиболее «умные» виды оставляли много потомства? Естественный отбор благоволит наиболее простым быстро размножающимся организмам.

Сравнительно недавно на вершине цефализации находились питекантропы, синантропы, неандертальцы. Они были самыми умными, а неандерталец даже заслужил звание sapiens, разумный. Эти виды вымерли. Но прекрасно живут сотни миллионов лет без нервной системы бактерии, простейшие.

Закон Больцмана не запрещает реализоваться маловероятным процессам, но в редких случаях и на недолгий срок. Однако цефализация – явление необычайно устойчивое. Оно прослеживается от появления у червей ганглия, сгустка нервов в передней части тела, до человека. Сотни миллионолетий!

По мере усложнения нервной системы вероятность полезных мутаций, «отклонений от нормы» должна уменьшаться. Цефализация должна была бы замедляться, а она ускорялась и достигла огромной скорости (по геологическим масштабам времени) у предков современного человека.

Этот факт опровергает гипотезу прогрессивной эволюции на основе случайных бифуркаций. Перед нами тайна, которую до сих пор не удаётся постичь.

Ступени цефализации в геологической истории становятся всё круче. Процесс идёт ускоренно, а материал для изменчивости уменьшается, ибо интенсивность размножения резко падает. Несмотря ни на что, развитие мозга наших ближайших предков шло предельно быстро.

Чем меньше скорость размножения вида, тем эволюция эффективней. Чем сложней нервная система, тем быстрей она совершенствуется. Парадокс!

Цефализация ставит перед наукой новые проблемы

Если добавить долгий период взросления у людей, их стремительный рывок на высшую ступень цефализации выглядит чудом. За два миллиона лет содержимое черепа гоминид возросло почти в пять раз, площадь коры мозга, средоточие рассудка, в 20–25 раз. Существенно изменилось сравнительно немногое: ступня и гортань, положение тела при хождении, пропорции конечностей, череп и мозг. А результат колоссальный!

Поистине невероятное усложнение, да ещё с ускорением. Словно на первых этапах был слепой отбор, а затем природа действовала всё более умело. Как будто Биосфера как самообучающаяся система активно содействовала этому процессу.

Какая сила творит в мире невиданные прежде сущности, более сложно и тонко организованные, чем предки? Как могут закрепляться в генетической памяти полезные изменения? Как может ускоряться система, которая по законам науки должна (что более вероятно) деградировать, замедляться или хотя бы оставаться стабильной.

В.И. Вернадский писал о цефализации, подчёркивая: это не только проблема эволюционной палеонтологии, генетики, биологической эволюции. Это – выход на коренную проблему естествознания о сущности Жизни, Разума; о смысле бытия человека и человечества. Или более конкретно: тайна Биосферы, которая миллиарды лет жила и развивалась вопреки вроде бы непреложному закону физики.

«В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мёртвой природы, взятые с геологической, т. е. планетной точки зрения, являются проявлением единого процесса» (В.И. Вернадский). Более того: «Биологи в своей вековой работе дают нам лишь одну сторону создаваемого в земной коре жизнью, живым веществом, великого процесса, другая сторона которого нам известна всё ещё в несвязных обрывках».

«Перед грандиозностью геологических процессов исчезает организм, выступает их совокупность – живая материя… Открываются те стороны изучения природы, которые не обращали на себя внимания морфологов и физиологов; в живой материи открываются новые свойства жизни».

…Тайну происхождения жизни и эволюции биологи стремятся прочесть в шифрах генетического кода. А она начертана языком природы на великой каменной летописи Биосферы – в земной коре. Это величайшее хранилище информации о том, что происходило не только на Земле, но и в космосе. Мы читаем её только в «несвязных обрывках». Хотя замечательно уже то, что геологи (палеонтологи, минералоги, литологи, петрографы, геохимики, геофизики) овладели азбукой этой летописи.

Биологам чужды представления о глобальной форме жизни, о которой писал В.И. Вернадский. Но это – не фантастика. Необходимо изучать Биосферу как живой организм, познавать законы её обмена веществ, использования информации, энергии.

Биосфера устроена сложней, чем человек с его гипертрофированным мозгом и рассудком. Она совмещает в себе признаки растений, животных, грибов, бактерий и даже, пожалуй, людей – всех своих созданий.

Эволюция, происходившая миллиарды лет, могла реализоваться только если земная природа была сложнее «созревающих» в ней существ. Жизнь на планете возникла (если это произошло) в сложно организованной, направленно развивающейся природной среде, насыщенной разнообразными веществами, энергией и информацией не без влияния Космоса.

…Можно много говорить о достижениях В.И. Вернадского в геохимии, минералогии, биогеохимии. Но, пожалуй, наиболее важное направление для дальнейших исследованиях и синтеза научных и философских знаний открыто им в идее Биосферы как глобального организма.

Назад: Волны жизни

Дальше: Борьба за жизнь