Волны жизни

Морские волны бывают разные – от мелкой ряби до гигантов до 20 метров. Они зависят от свойств воды и от окружающей её среды: скорости ветра, глубины и ширины акватории, продолжительности ненастья и некоторых других причин. Никому из океанологов не придёт в голову тщательно изучать мелкую рябь в надежде постичь тайну тайфуна или цунами.

В биологии сложилась иная ситуация. Ныне учёные пристально изучают проблемы так называемой микроэволюции (на уровне популяции, организма, а в особенности – гена). Вдобавок существует макроэволюция (пояснение в БЭС: «Совокупность процессов эволюции живых форм на надвидовом уровне биологической эволюции; происходит на основе микроэволюции»).

В статье «Волны жизни» (1905) молодой биолог С.С. Четвериков написал о колебаниях количества животных одного вида. Так проявляется макроэволюция.

Но есть ещё мегаэволюция. Её изучают геологи, палеонтологи. Она охватывает миллионы и миллиарды лет истории Земли и Жизни. Обобщённо, это эволюция крупных таксонов живых организмов в Биосфере.

Появление, расцвет и вымирание видов (родов, семейств, отрядов, классов) животных и растений на графике образуют подобие волн. Основательно разработал эту тему геолог и палеонтолог Дмитрий Николаевич Соболев (1872–1949). В книге «Начала исторической биогенетики» (1924) он показал волны подъёма, расцвета и угасания фаун позвоночных. Теория эволюции Соболева покоится на четырёх опорах, которые он называл законами; они определяют устойчивость признаков организма (вида) и его изменения:

• Наследственность, ответственная за сохранение вида. Каждый организм формируется на основе генов его предков. Пределы устойчивости видов широки: одни существуют десятки, а то и сотни миллионов лет, другие сравнительно быстро вымирают.

• Эволюция – перевод из одного организованного состояния в другое, который совершается закономерно, в виде определённых стадий. Они характерны для развития индивидов (онтогенез), и видов (филогенез). Этим определяется их сходство.

• Обратимость эволюции, существование регресса. В таком случае филогенез повторяется, но в обратном порядке. При этом может происходить «омоложение» филогенетических ветвей, открывающее выход из «эволюционных тупиков, обусловленных чрезмерной специализацией».

• Прерывистость изменений при переходах от предков к потомкам. Этим объясняется отсутствие переходных форм в палеонтологической летописи. Происходит как бы скачок на новый уровень развития или деградации.

По теории Д.Н. Соболева, эволюция циклична, и каждый цикл разбит на четыре фазы. Сначала – восхождение («анабазис»), оно переходит в устойчивость («стасибазис»), затем начинается упадок, нисхождение («катабазис»), после чего следует кризис и «молодение». Происходит регресс, который завершается или вымиранием, или сачком на новый уровень развития. Это завершающая фаза метаморфоза, превращения («метабазис»). С этого начинается новый цикл.

Одна из главных загадок эволюции: чем вызваны глобальные ритмы жизни? Свойствами самих организмов (наследственность, изменчивость и проявлением этих свойств в биоценозах, при взаимодействии организмов) или изменениями геологических условий?

Что важней – «внутренние» свойства жизни или давление внешней среды? Или они равнозначны? Или значение их менялось со временем? Как связаны волны жизни с историей Биосферы и с другими геологическими событиями?

Смена классов позвоночных подобна череде волн: панцирных рыб (вымерли) сменили земноводные, которые испытали расцвет и упадок; то же произошло с рептилиями, после чего начался расцвет млекопитающих. Их разнообразие резко пошло на убыль с появлением и распространением человека. Наиболее круто вздымаются волны птиц и приматов.

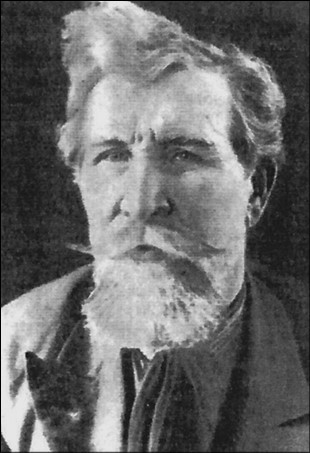

Д.Н. Соболев

За последний миллион лет разнообразие высших приматов значительно сократилось, и только вид Homo sapiens размножился необычайно.

Например, вымирали динозавры долго, и при этом они как единый подотряд пресмыкающихся в осадочных отложениях встречаются всё реже. Но что склоняло их к упадку? То же относится к мамонтам, вымершим, в отличие от динозавров, необычайно быстро (одна из биологических загадок).

Увеличение разнообразия – один из критериев прогрессивного развития, предоставляющий возможность различных вариантов дальнейшей эволюции. Идёт «выбраковка неудачных моделей» (аналогия с техникой) до некоторой оптимальной величины – естественный отбор. Хотя в результате по такой схеме следует ожидать не развитие, а стабилизацию.

В истории Биосферы волны жизни по-разному проявляются на различных уровнях. Наиболее очевидны они при соотношении численности хищника и жертвы. В лабораторной модели наглядно показано, как после добавления в экосистему питательного раствора, проходят последовательно волны роста численности видов по пищевой цепочке.

На фоне огромного разнообразия волн жизни разного порядка возникают всё новые классы, семейства, роды, виды животных и растений, грибов. В то же время огромное количество видов вымирает; их значительно больше, чем существующих ныне. В целом как будто разнообразие видов растёт, хотя и с отдельными спадами.

Чем вызваны волны жизни? В поисках космических и земных причин учёные находили ритмы наиболее мощных тектонических движений, изменения соотношения площади суши и моря, накопления солей или угля, всеобщих трансгрессий и регрессий морей, активизации вулканов.

За последние десятилетия специалисты стали склоняться к мнению, что главные тектонические этапы не были одновременными на Земле, а как бы прокатывались волнами от центров (ядер) материков к окраинам. Это соответствует действию круговоротов литосферы в зоне контакта континентальных глыб и океанических плит земной коры.

По этой гипотезе, напомню, массы вещества, сносимые эрозией с поверхности суши и обогащённые энергией, накапливаются на шельфе и континентальном склоне, погружаются под собственной тяжестью и подворачиваются под континент. На значительных глубинах они, испытав метаморфизм, частично расплавляются и поднимаются в зонах растяжения на суше, где вздымаются горы, извергаются вулканы.

На графиках видно, как на юге Европы и в Северной Америке периодами проходило образование гор (орогенез) и смятие в складки и дробление пород на блоки (тектогенез). В меловом периоде завершился так называемый герцинский этап орогенеза, после чего начался самый молодой альпийский этап. В отличие от волн на море, происходит не только колебание поверхности, но и перераспределение масс вещества.

Последствия движений земной коры во многом зависят от местных условий. Например, если поднимется дно Атлантического океана в районе Исландии, закрыв путь Гольфстрима на север, на Европу обрушатся лютые холода. Значительные изменения природных условий вызывает перемещение материков.

Нельзя исключать синхронность крупных горообразовательных движений на Земле, связанную с колебаниями скорости вращения планеты и высвобождением при этом колоссальных порций ротационной энергии.

Существует ритмичность накопления осадков. Она связана с волнами жизни. Например, угленакопление зависит от волн расцвета и вымирания растительности. Сложнее обнаружить такие соответствия для накопления карбонатов, фосфоритов, железных руд, каменной соли. Хотя и в этих случаях обнаруживаются колебания с возрастающей амплитудой. Возникают залежи полезных ископаемых в Биосфере, значит, они прямо или косвенно связаны с деятельностью живых организмов.

Например, в горных породах Русской платформы и Северной Америки в целом уменьшается, колеблясь, содержание магния. С докембрия при образовании осадков происходило замещение доломитов (карбонатов магния) известняками (карбонатами кальция). Так выразилось предпочтение, отдаваемое кальцию живыми организмами. Он оказался отличным строительным материалом для внешних и внутренних скелетов организмов.

Отмирающие скелетные животные переводят в земную кору огромное количество карбонатов из воздуха и воды. А с уменьшением в атмосфере содержания углекислого газа из-за поглощения его растениями и с уменьшением щёлочности морской воды увеличивается растворимость доломита, он хуже осаждается.

Интенсивность осадконакопления на Земле со временем увеличивается. По крайней мере, те подсчёты, которые мне известны, показывают, в общем, ускорение накопления осадочных толщ. Судя по всему, это указывает на увеличение размеров континентов, активизацию круговоротов литосферы, эрозионных процессов, а также усиление биогенеза.

Как следует из материалов Д.Н. Соболева и некоторых других учёных, биологическая и геологическая эволюция проходили во взаимной связи. «Волны жизни» отдельных видов, семейств, отрядов и, реже, классов нарастают, достигают максимума и сходят на нет или слабеют. На смену им приходят новые, порой более крупные. Усиливается геологическая активность и увеличивается геохимическое разнообразие природных условий в Биогеосфере. А это стимулирует биологическую эволюцию.

Все обитатели Земли – часть глобального организма Биосферы, включающего литосферу. Биосфера живёт, изменяясь, миллиарды лет. Чем сложней и совершенней она становится, тем сложней и совершенней делаются обитающие в её лоне существа.

Концепцию взаимно связанной эволюции живых и косных веществ Земли развивали главным образом российские учёные. Надо исходить не только из частностей развития (и деградации, о чём нередко забывают) обитателей Земли, но ещё – из общего для всех организмов Биогеосферы (Биосферы).

…Многие исследователи стремятся найти ответ на вопрос: как из мёртвой материи могли возникнуть живые организмы? Проводятся миллиарды экспериментов. Этот предполагаемый процесс пытаются восстановить на молекулярном и атомном уровне.

А может быть, «мёртвая материя» существует только в нашем воображении, в субъективном восприятии окружающего мира? Различие «живого» и «мёртвого» мы наблюдаем в окружающих телах земной природы, Но оно исчезает на глобальном уровне и в масштабах геологического времени.

Об этом высказался Карл фон Бэр: «Есть одна основная мысль, которая проходит через все формы и ступени животного развития и управляет всеми отдельными отношениями. Той же самой мыслью является та, которая собрала в мировом пространстве рассеянную массу в сферы и связала их в солнечные системы, и та, которая дала возможность выветрившейся пыли на поверхности планет превратиться в живые формы. Мысль эта есть не что иное, как сама Жизнь, и все слова и отдельные слоги, в которых она находит своё выражение, являются различными формами живого».

В.И. Вернадский, Д.Н. Соболев, Л.С. Берг, В.Н. Беклемишев, А.А. Любищев и некоторые другие российские учёные со своих позиций стремились выразить это философское положение на языке науки.

Назад: Структура гена

Дальше: Тайна цефализации