Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Взаимопомощь как фактор эволюции

Дальше: Волны жизни

Структура гена

В 1927 году биолог и генетик Н.К. Кольцов (1872–1940) выступил в Ленинграде, открывая III Всесоюзный съезд биологов, анатомов, гистологов. Сначала он высказал важную мысль:

«Вильгельм Оствальд сравнил отдельные науки с континентами и архипелагами, рассеянными среди океанов; высшая задача натуралиста – связать эти отдельные куски суши прочными перешейками. И я попытаюсь перебросить перешеек между великим физико-химическим материком и архипелагом биологических островов. Пусть порой у меня не хватит строительного материала, и тогда да будет мне позволено воспользоваться лодкой или даже перелететь над водой по воздуху на аэроплане натурфилософии».

Конечно же, одним махом солидный мост не построишь, надо хотя бы перекинуть лёгкие мостки. С этой задачей Кольцов справился. Он предложил гипотезы, которые через некоторое время были укреплены фактами и на их основе были созданы теории.

Он отверг понятие о протоплазме как живом веществе: «Клетка есть механизм, состоящий из многих различных веществ, каждое из которых в отдельности не является живым». Да, молекулы и кристаллы, составляющие протоплазму, не обладают главным свойством жизни – сложным отлично налаженным обменом веществ. Впрочем, Кольцов уточняет: «Клетка есть организм – система высшего порядка». Но чем определяется этот порядок?

Прежде всего, он предположил существование в клетках внутреннего скелета. По его словам: «В бьющемся сердце зародыша цыплёнка мускульные клетки кажутся нам оптически пустыми, и тем не менее ясно, что они должны обладать поперечно-полосатой структурой; но их структурные элементы тоньше, чем 0,01 микрон, а потому и не видны даже при ультрамикроскопическом изучении». Его гипотеза оправдалась.

По его мнению, белковые молекулы «имеют вид длинных нитей» и чрезвычайно устойчивы. Через 18 лет выдающийся физик Эрвин Шрёдингер в книге «Что такое жизнь с точки зрения физики» назвал такие нити апериодическими кристаллами.

Кольцов предположил механизм ассимиляции (синтеза, а точнее репликации, деления) белковых молекул. «Процесс синтеза белковых молекул сводится к кристаллизации вокруг уже существующих белковых молекул или их агрегатов – кристаллитов, являющихся затравкой. Аминокислотные ионы прикладываются своими боковыми отростками к тем пунктам уже существующих молекул, где находятся соответствующие аминокислоты, совершенно так же, как ионы натрия и хлора, рассеянные в водном растворе, складываются в определённую решётку вокруг кристалла поваренной соли». Правда, из этого он сделал вывод, что «размножение не есть исключительное свойство живых организмов». Это, пожалуй, слишком резко сказано. Разве что деление одноклеточных формально напоминает удвоение белковой молекулы. Аналогия явлений жизни с неживыми кристаллами всё-таки не должна заходить так далеко.

По его словам, самой существенной частью хромосомы являются длинные белковые молекулы, состоящие из нескольких десятков или сотен атомных групп радикалов… Радикалы хромосомной молекулы – гены – занимают в ней совершенно определённое место, и малейшие химические изменения в этих радикалах, например, отрыв тех или иных атомов и замена их другими (замена водорода метилом), должны являться источником новых мутаций».

Он представил схему строения хромосомы и молекулярной структуры: гигантских белковых нитевидных молекул, содержащих генетическую информацию. Это было выдающееся достижение, предвосхитившее открытие через четверть века «двойной спирали» – молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).

Его конечный вывод: «Процесс эволюции органического мира сводится к процессу эволюции хромосомных молекул». Правда, он уточнил: необходимо добавить принцип «естественного подбора и отметания неприспособленных фенотипов» (совокупности всех признаков и свойств организма).

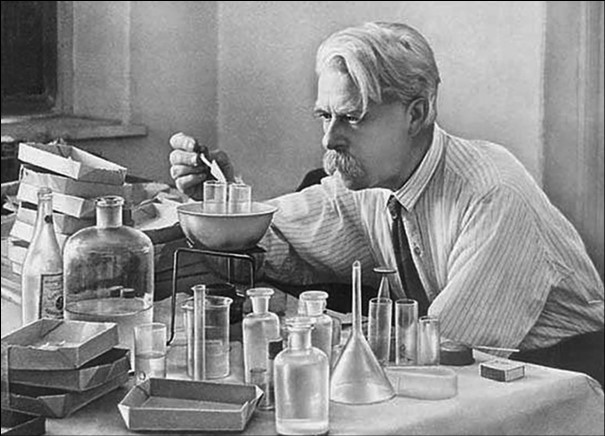

Н.К. Кольцов

Хочется вздохнуть: ах, если бы было так просто…

Назад: Взаимопомощь как фактор эволюции

Дальше: Волны жизни