Рефлексы мозга

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) стал физиологом и психологом не благодаря обстоятельствам жизни и профессионального обучения, а вопреки им. Окончив Инженерное училище в Петербурге, он служил в сапёрном батальоне. А в 1850 году поступил на медицинский факультет Московского университета. Стажировался в лучших биологических лабораториях Германии; преподавал физиологию в Петербурге, Одессе, Москве…

Редкое событие в истории науки: его прекрасно написанная статья «Рефлексы головного мозга» (1863) вошла в ряды новаторских работ в естествознании. Выдающийся физиолог И.П. Павлов назвал её «гениальным взмахом русской научной мысли».

Эту работу в наши времена отнесли бы в разряд научно-популярных, и вряд ли б на неё обратили внимание специалисты. А она представляет редкий жанр научно-популярного исследования: автор размышляет на грани строгих научных понятий и широких философских рассуждений и без «учёных премудростей».

В российском обществе была потребность в такой интеллектуальной духовной пище высокого качества. Статья была написана по предложению редактора «Современника» Н.А. Некрасова как сообщение о современных проблемах естествознания, и называлась по существу: «Попытка ввести физиологические основы в психические процессы». Цензура её не пропустила. Вспоминается эпиграмма того времени (цитирую по памяти):

Друг цензор, пропусти безгрешные стихи,

Где встретится в них смысл, где встретится в них сила,

Сквозь пальцы пропусти, как Бог твои грехи,

Как самого тебя природа пропустила.

К счастью, статью удалось опубликовать в газете «Медицинский вестник» под нейтральным заглавием, не раздражающим психику цензора: «Рефлексы головного мозга».

Сеченов первым показал, что в основе сложнейших сознательных и бессознательных переживаний и работы интеллекта – рефлексы, реакции организма на раздражения, поступающие извне.

«Первоначальная причина всякого поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении, – писал он, – потому что без него никакая мысль невозможна».

Он доказал, что в психической деятельности важно торможение, а не только возбуждение нервных клеток; открыл биоэлектрические ритмы, существование «тёмного мышечного чувства», а также целый ряд физиологических явлений; первым стал на основе лабораторных опытов изучать нервную систему, психическую деятельность и организм как единое целое.

Большой переполох в среде философов вызвало его учение о рефлексах головного мозга. Одним показалось, что теперь можно будет окончательно доказать, что жизнь и мысль – просто физико-химические явления. Другие были возмущены столь грубым вторжением материализма в святая святых – мир образов, идей, духовной жизни. Третьи постарались отделить физиологические процессы от психических, настаивая на особенностях последних, не сводимых к рефлексам.

Наиболее сильный удар нанесли работы Сеченова по учениям тех мыслителей, которые резко разделяли духовные и материальные явления, а также на представления о господстве сознания (духа) над материей. Сеченов последовательно и логично, опираясь на факты, доказывал: психическая деятельность в основе своей имеет физиологические, причём достаточно простые процессы возбуждения и торможения нервных клеток и их ассоциаций.

«Что такое в самом деле акт размышления? – размышлял Сеченов. – Это есть ряд связанных между собою представлений, понятий, существующий в данное время в сознании… В мысли есть начало рефлекса, продолжение его и только нет, по-видимому, конца – движения». Иначе говоря, мысль есть выражение рефлекса, замкнутого на себе, но в любом случае она исходит из какого-либо внешнего чувственного возбуждения, «потому что без него никакая мысль невозможна».

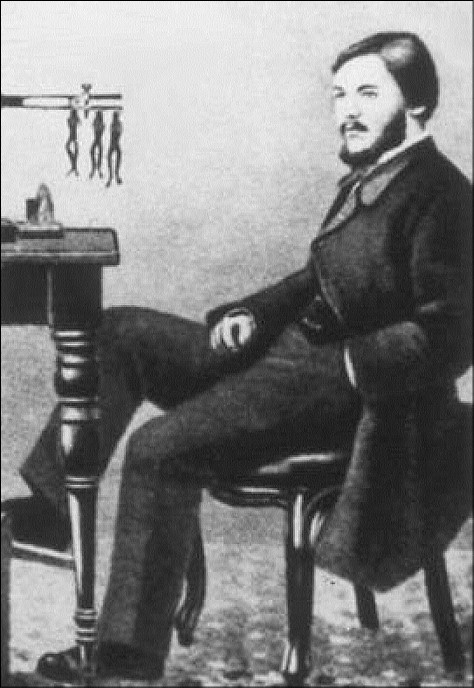

И.М. Сеченов

Он был естествоиспытателем больше, чем философом. Это позволило ему избежать обольщения своим учением. Завершая работу о рефлексах головного мозга, он отметил «страшные пробелы в исследовании». Подчеркнул, что целый ряд его выводов имеет характер гипотез, более или менее вероятных, но требующих убедительных доказательств. Оговорился: «В предлагаемом исследовании разбирается только внешняя сторона психических рефлексов… Каждый знает, например, ощущение красного цвета; но нет человека в мире, который бы указал, в чём состоит сущность этого ощущения…» (а ведь философы, добавим, пытаются понять именно сущность).

Вот как он охарактеризовал своё учение: «Чистейшая гипотеза в смысле обособления у человека трёх механизмов, управляющих явлениями сознательной и бессознательной психической жизни (чисто отражательного аппарата, механизма, задерживающего и усиливающего рефлексы)». Он стремился доказать, «что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». Заслуживает интереса его предположение, что духовная жизнь и способности человека почти исключительно зависят от воспитания (в широком смысле слова) и только на тысячную долю – от врождённых качеств.

Сеченов привнёс в русскую философию метод естествознания и научную мысль. Его восторженно приветствовали материалисты, не обращая внимание на то, что у него имеются не только утверждения, но и оговорки. Его чёткие доказательства материальной основы психических процессов вызвали замешательство в лагере идеалистов, которые не обратили должного внимания на то, что он рассматривал именно основы, первичные связи нервной системы с окружающим миром.

Сеченов обосновал – как естествоиспытатель – идею единства организма с его окружением, а также представление о взаимной обусловленности материальных и духовных процессов, о зависимости психических процессов от внешнего мира. Оспорить эти положения нелегко, полностью опровергнуть невозможно. Но из этого следует лишь то, что они могут лежать в основании разных философских учений в виде своеобразных строительных блоков, из которых имеется возможность создавать различные конструкции.

Подтверждением верности основных представлений Сеченова о рефлексах служит факт создания компьютерных программ, способных выполнять сложные интеллектуальные операции, обыгрывать профессиональных шахматистов, решать логические задачи, делать простейшие переводы с одного языка на другой, реагировать на звуковые сигналы, распознавать различные образы и т. д. В основе этого те же механизмы «раздражения», «торможения», «усиления», что и в деятельности нервной системы.

Значит, удалось постичь тайну сознания, рождения мысли, психики? Нет. Можно говорить о понимании и практическом воплощении знаний о механистической составляющей духовного мира человека. Живой организм активно, индивидуально реагирует на окружающую среду и её изменения.

Назад: Номогенез

Дальше: Эволюция и регресс