Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Русская платформа

Дальше: Историческая минералогия

Граница Голицына

Пример Бориса Борисовича Голицына (1862–1916) лишний раз показывает, что выдающиеся открытия редко делают узкие специалисты. Обычно они – отличные профессионалы, исполнители. Но им трудно выйти за пределы основ своей специальности.

Как представителя именитого и богатого рода он получил отличное домашнее образование, окончил Морское училище и Морскую академию, но предпочёл не военную службу, а географические исследования. Стажировался на физическом факультете Страсбургского университета.

Его первая научная работа – «Материалы к изучению метеорологии» (1887). Организовал и возглавил экспедиции на Новую Землю и Шпицберген. Защитил докторскую диссертацию по спектроскопии: «О законе Дальтона» (1890). В «Исследованиях по математической физике» (1893) вывел две формулы и, как говорят некоторые специалисты, предвосхитил квантовую теорию.

Но главные его достижения были в другой области.

В 1893 году Голицына избрали в Петербургскую АН, после чего назначили руководителем Физического кабинета Академии. Он проводил преимущественно спектрографические опыты. Изобретал и улучшал физические приборы.

Обстоятельства сложились так, что ему пришлось изменить направление своих научных интересов. Британская ассоциация развития науки предложила Петербургской АН участвовать в сейсмических исследованиях (от греческого слова «сейсмос» – землетрясение). В начале 1900 года была создана Постоянная центральная сейсмическая комиссия, в которую входили, в частности, академики О.А. Баклунд, А.П. Карпинский и Б.Б. Голицын.

В сейсмически активных районах стали создавать станции наблюдения. Однако закупаемые в Германии сейсмографы, улавливающие колебания земли, были громоздкие и примитивные.

Историк Е.Ю. Басаргина: «Голицыну принадлежит разработка теории и конструкции электродинамических сейсмографов и введение их в практику. Базой для этих исследований стал академический Физический кабинет. Прежде чем приступить к конструированию новых приборов, он произвел испытание разных сейсмографов на особой подвижной платформе и выявил их недостатки. После этого он начал систематически и последовательно вводить свои усовершенствования как в устройство приборов, так и в способы записи их показаний. В 1902 г. Голицын предложил новый способ записи сейсмических колебаний – гальванометрический.

К созданию своих приборов Голицын привлек механика кабинета Г.А. Мазинга, конструкторским талантом которого он очень дорожил. Механическая мастерская при Физическом кабинете развила необычайно оживленную деятельность. В 1912 г. в ней работали кроме самого Мазинга еще 5 механиков и 5 учеников. Мастерская была постоянно завалена заказами как со стороны Сейсмической комиссии, так и некоторых заграничных учреждений. В Физическом кабинете хранилась коллекция сейсмографов и инструментов, изобретенных Голицыным для регистрации землетрясений».

Прибор системы Голицына чутко реагировал на ничтожные колебания почвы. Поэтому в 1906 году была создана сейсмическая станция вдали от Петербурга в подвалах Пулковской обсерватории (её директор О.А. Баклаунд был председателем Постоянной центральной сейсмической комиссии).

Для испытаний прибора невдалеке от лаборатории по дороге провезли артиллерийские орудия. Сейсмограф Голицына зафиксировал вызванное при этом землетрясение, не отмеченное импортными приборами.

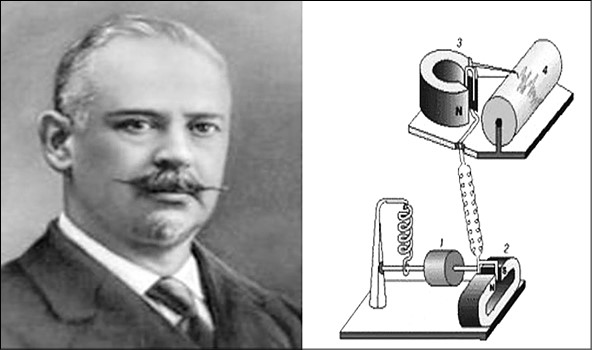

Б.Б. Голицын и схема его сейсмографа

«Начиная с 1906 года, – пишет Е.Ю. Басаргина, – сейсмографы его системы были установлены на всех русских сейсмических станциях, и наблюдения на них велись по разработанной им системе. Приборами Голицына были снабжены сейсмические станции в Париже, Эксдэльмьюре (Шотландия), Брюсселе, Франкфурте, а также сейсмическая станция при бюро международной сейсмологической ассоциации в Страсбурге».

По свидетельству академика А.Н. Крылова: «Б.Б. Голицын не патентовал своих приборов и не извлекал никаких выгод из своих изобретений, а считал их чисто научными и предоставлял их в общее пользование. Мастерская при Академии наук едва удовлетворяла потребности нашей сейсмической сети, поэтому приборы Голицына стали изготовляться некоторыми заграничными фирмами».

Успех русского изобретателя и учёного понятен. Его сейсмограф преобразовывал механическое сотрясение почвы в электрический сигнал. Эта идея легла в основу всех последующих сейсмографов. Кроме того, Голицын изобрёл гальванометрический метод записи сейсмических сигналов.

В 1902 году он решил важную и трудную задачу сейсмологии: как определить географические координаты эпицентра землетрясения на основе показаний одной станции. В 1911 году Б.Б. Голицына избрали президентом Международной сейсмической ассоциации.

«Можно уподобить всякое землетрясение фонарю, – писал Голицын, – который зажигается на короткое время и освещает нам внутренность Земли, позволяя тем самым рассмотреть то, что там происходит. Свет этого фонаря пока ещё очень тусклый, но не подлежит сомнению, что со временем он станет гораздо ярче и позволит нам разобраться в этих сложных явлениях природы».

Ситуация с «освещением земных недр» непростая. Требуется улавливать не только колебания, которые пришли из очага землетрясения за сотни и тысячи километров, но и отражения этих волн от подземных границ, разделяющих горные породы с различными физическими свойствами.

Б.Б. Голицын открыл две особенно резкие такие границы на глубинах 106 и 492 километров. Первая, по его мнению, отмечает границу слоя пониженной вязкости. По современным данным этот слой – астеносфера – залегает примерно на таких глубинах под материками.

Наиболее устойчиво проявляется вторая граница, которую теперь отмечают в пределах 450–495 км. Там происходят значительные изменения вещества мантии под воздействием высоких давлений и температур. Этот интервал назвали границей Голицына.

Назад: Русская платформа

Дальше: Историческая минералогия