Историческая минералогия

С некоторыми минералами люди познакомились в далёкой древности, в каменном веке. Один из первых трактатов о камнях написал греческий философ Теофраст (Феофраст), ученик Аристотеля, более двух тысячелетий назад. Он пытался объяснить происхождение некоторых минералов.

Эти попытки не отвечали научным критериям, были надуманными. В позднем Средневековье появились первые классификации минералов, например, в трудах немецкого натуралиста Агриколы (Георгия Бауэра). С тех пор при активном участии химиков развивалась описательная минералогия.

В России академик Василий Михайлович Севергин ввёл в обиход понятие «горные породы», то есть каменные массы, которые «обыкновенно составляют целые горы». Он написал «Первые основания минералогии или естественной истории ископаемых тел» (1798); «Подробный словарь минералогический» (1807); «Опыт минералогического землеописания Российского государства» в двух частях (1809) – первую сводку по геологии, минералогии и полезным ископаемым нашей страны.

Севергин подчёркивал динамику минералов: «Природа, в непрерывном находясь движении из самого разрушения новые тела образует». «Хотя подземное богатство, с одной стороны, безмерно истощается, однако с другой – оно через разрушения всех тел в природе вероятно обогащается». Он первым указал на совместное нахождение («смежность») некоторых минералов в месторождении.

Через 40 лет немецкий кристаллограф и минералог Иоганн Брейтгаупт основательно изучил данное явление, назвав его «парагенезисом», совместным рождением. А рудознатцы ещё в древности обратили внимание на то, что у полезных ископаемых имеются спутники, по находкам которых можно судить о перспективности данного участка.

Следовательно, природное тело надо рассматривать не только само по себе, но и с его окружением. Но этого мало. Ведь у каждого минерального вида своя история, свои циклы зарождения, развития, превращений, деградации.

Более полутора столетий назад русский геолог профессор Г.Е. Щуровский писал: «Все части органических тел, составляя целое, живут, а будучи отделены от него, умирают. Так минералы, взятые порознь, оторванные от своего целого, от материка, представляются нам массами вещества без жизни, без движения, нередко без физиономии, определённо выраженной. Но те же минералы в совокупности со своим целым, в материке, выказывают жизненные действия… Мировая жизнь горит и в безмолвном бытии минерала».

В.И. Вернадский в конце ХIХ века начал читать в Московском университете первый в мире курс «Истории минералов земной коры». Он дал такое определение: «Минералогия… имеет задачей изучение как продуктов природных химических процессов, так и самих процессов».

В обширном, хотя и не завершённом научном труде «История минералов земной коры» (отдельный том посвятил воде) Вернадский выделил две особенности в истории минералов: «Малое количество природных соединений – минералов – очевидно указывает на относительно малое, по сравнению с возможностями для элементов, число отвечающих им природных химических реакций». Это зависит главным образом от ограниченного исходного материала, а также среды, в которой идут эти реакции.

Другая характерная черта – цикличность. Многие минералы, писал Вернадский, «генетически связаны друг с другом, т. е. образуются друг из друга при определённых повторяющихся внешних условиях». Примером таких круговоротов он привёл превращения рыхлого бурого железняка, лимонита (ржавчина). Он может преобразоваться в твёрдый гематит (железный блеск), не менее твёрдый пирит (железный колчедан, сернистое железо) и некоторые другие минералы. Пройдя цикл преимущественно подземных превращений, все эти минералы в конце концов могут оказаться в болоте в виде всё той же болотной руды (лимонита).

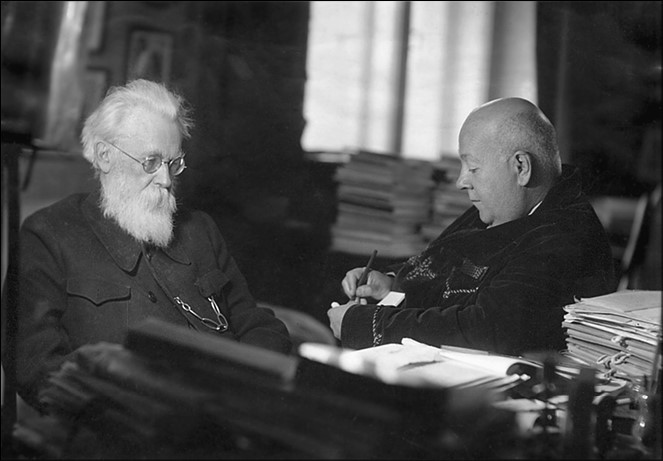

В.И. Вернадский с А.Е. Ферсманом. 1940 г.

…Завершилась эпоха статичного изучения минералов как отдельных индивидов, с их детальным описанием и классификацией. Теперь эта в значительной мере обособленная область знаний вошла в систему геологических наук, которые по сути своей исторические.

Академик А.Е. Ферсман писал: «Старое, часто оторванное от природы исследование минерала, лежащего на столе, в музее или кабинете исследователя, сменилось изучением его в связи со всей обстановкой его нахождения, его рождения и изменения. Методы диалектического анализа заставили перейти к динамическому и генетическому изучению явлений и, подчёркивая необходимость точного исследования факта, заставили его изучить не обособленно, а в связи с другими фактами и явлениями».

В таком обновлении науки есть своя логика развития. Но, кроме того, надо иметь в виду новые требования практики использования минеральных ресурсов. Индустриализация, усложнение техники, её разнообразие и обилие потребовали более глубокого исследования генезиса залежей полезных ископаемых, увеличения их числа и разнообразия, с новых позиций взглянуть на старые месторождения.

Вернадский открыл новое направление развития не только минералогии, но и всего комплекса наук о Земле. Отчасти это было следствием того, что он под руководством В.В. Докучаева занимался почвоведением. Как признавался Владимир Иванович: «Благодаря почвоведению интерес к генезису минералов у В.В. Докучаева был очень силён, и это отразилось на его лекциях и беседах… По его настоянию появилась моя статья о генезисе минералов в Энциклопедическом словаре Брокгауза».

От истории минералов открывалась возможность более широкого обобщения. И вновь первым был академик В.И. Вернадский, а также его ученик А.Е. Ферсман. Они стояли у истоков новой области знаний – геохимии.

Назад: Граница Голицына

Дальше: Геохимия