Учение о почве и природных зонах

Научная гипотеза – это обоснованное предположение; теория – концепция, доказанная на основе фактов. Гипотеза или теория относятся к конкретной научной дисциплине.

Реальный природный объект можно исследовать методами разных наук. Так, в индийской притче слепые стараются понять, что такое слон. Один решил, что он похож на столб, другой отметил сходство со шлангом, третий – с сухим деревом, четвёртый – со змеёй. Каждое мнение зависело от того, какую часть животного ощупал слепец.

Учение раскрывает суть природного объекта с использованием сведений (теорий) из разных наук.

…Василия Васильевича Докучаева принято у нас называть основателем почвоведения. Это не совсем верно. Он создал учение о почве.

Плодородный верхний слой земли – почву – люди стали обрабатывать с эпохи неолита, 11 тысячелетий назад. Тогда в некоторых районах Ближнего Востока возникло мотыжное земледелие. Основы агротехники осваивали на практике, в основном, методом проб и ошибок.

Как важный элемент сельского хозяйства почвоведение возникло давно. Во времена Античности, при зарождении естествознания и расцвете философии, почву воспринимали как землю, которую надо обрабатывать для выращивания растений, начав собирать и обобщать сведения о её обработке, использовании, улучшении (мелиорации).

С эпохи Просвещения стали детально изучать свойства почв. Обобщил эти сведения шведский минералог и медик Юхан Готтшальк Валлериус в монографии «Химические основы земледелия» (1761). Более обстоятельное четырёхтомное исследование опубликовал немецкий медик и аграрий Альбрехт Даниель Тэер: «Принципы научного сельского хозяйства» (1809–1812). Он дал такое определение: «Поверхность нашей планеты, состоящая из рыхлой искрошенной материи, именуемой нами почвой, слагается из смеси чрезвычайно разнообразных вещества». Вслед за Валлериусом он отметил, что в почве остатки жизни питают новую жизнь.

В России упоминали о почвах В.Н. Татищев (в рамках земледелия), М.В. Ломоносов (с позиций естествознания). К середине ХІХ века было накоплено много сведений о почвах, их свойствах, строении, химическом составе – почти исключительно в приложении к практике земледелия. Не сформировалось научное представление о жизни почв, их происхождении, развитии, деградации; о существовании почвы как особого природного тела.

Российское царское правительство было озабочено всё более частыми неурожайными годами, периодическим обмелением рек Европейской части страны. Основанное в 1765 году крупными российскими землевладельцами Вольное экономическое общество (ВЭО), в которое входили видные отечественные учёные, поручило географу и геологу Василию Васильевичу Докучаеву изучить чернозём по разработанной им программе.

За два лета (1877–1878) учёный вместе со своими учениками проехал свыше 10 000 км, обследуя всю чернозёмную полосу Европейской России. На заседании ВЭО он сделал доклад «Итоги о русском чернозёме», критикуя существовавшие теории происхождения чернозёма – морскую, болотную, растительно-наземную, а также практику изучения свойств почв от характера почвообразующих горных пород. Тогда же им была опубликована «Картография русских почв».

Научным итогом экспедиционных исследований стал фундаментальный труд Докучаева «Русский чернозём» (1883). В нём были детально рассмотрены область распространения, способ происхождения, химический состав чернозёма, принципы классификации и методы исследования этой почвы. «Русский чернозём» прославил учёного на весь мир. За свой труд Докучаев получил от ВЭО особую благодарность, а от Петербургской АН – полную Макарьевскую премию.

В этой работе и последующих статьях Докучаев определил основы учения о почве, выделив главные факторы почвообразования и их тесную взаимосвязь: климат, материнские горные породы, растительный и животный мир, возраст, рельеф местности, природные воды. Позднее к ним была добавлена ещё и хозяйственная деятельность человека. Самим учёным, а также его коллегами и учениками позднее было развито географическое направление, изучающее почвы с точки зрения их происхождения и в тесной связи с окружающими условиями (П.А. Костычев), и агрономическое, исследующее вопросы взаимоотношения почвы и растительности и почвенное плодородие (В.Р. Вильямс).

В 1886 году Докучаев дал первую в мире научную классификацию почв и составил первую мировую почвенную карту. Основой классификации почв учёный считал их происхождение. Докучаев обращал внимание на способы обработки почв и севооборот, на меры по сохранению влаги, на распыление зернистой структуры чернозёмов и ухудшение водного и воздушного режимов, на эрозию.

Он дал такое определение почвам: «Это суть поверхностно лежащие минерально-органические образования, которые всегда более или менее заметно окрашены гумусом; эти тела всегда имеют своё собственное происхождение; они всегда и всюду являются результатом совокупной деятельности материнской горной породы, живых и отживших организмов (как растений, так и животных), климата, возраста страны и рельефа местности; почвы как всякий живой организм, всегда имеют известное строение, нормальную толщину и нормальное положение».

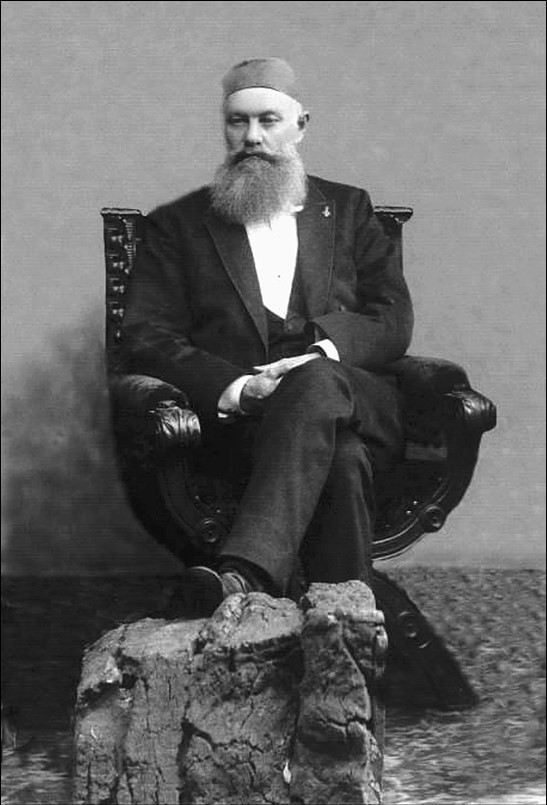

В.В. Докучаев в 1898–1899 гг.

Может показаться странным уподобление почвы живому организму. А мысль верная. У почвы не только сложная организация, но и своя жизнь, в отличие от косных тел природы, например от продуктов выветривания горных пород.

Французский почвовед Жан Булэн отметил: «В отличие от своих предшественников, Докучаев видит и заставляет видеть новым объект, который он изучает глобально, с применением оригинального метода; в результате вместо неясно образующегося объекта путём «выветривания пород» (и поэтому являющегося областью геологии) возникает новое представление о почве. Человек, создавший такую концепцию, становится в ряды великих натуралистов века».

Свою последнюю лекцию Докучаев начал так: «Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, – всё это ничто в сравнении с ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозёма. Он был, есть и будет кормильцем России.

Есть чернозём и в Венгрии, но там он не тот: это солонцеватый чернозём-«окост», а наш, русский чернозём «сладок». Есть он и в Североамериканских Соединенных Штатах, но там он или того же типа, что и в Венгрии, или же значительно беднее органическими и другими питательными веществами, чем в России.

Он, чернозём, напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите её силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с чернозёмом: восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи».

Пыльные («чёрные») бури наносили непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Например, пыльная буря 1928 года унесла с полей Украины (с площади 1 млн кв. км) более 15 млн т чернозёма, осевших в Прикарпатье, Румынии и Польше. Мощность чернозёмного слоя тогда уменьшилась на 10–15 см и стала одной из причин неурожая 1931–1932 годов.

Открытый Докучаевым закон мировой зональности почв («К учению о зонах природы») утверждал, что распространение почв на Земле подчиняется закону природной широтной зональности, и каждой природной зоне соответствует свой тип почвы – преобладающий, но не единственный.

Русский учёный выделил семь мировых зон: бореальную, северную лесную, лесостепную, степную, сухих степей, аэральную зону пустынь и субтропическую. Это был новый взгляд на географию как на науку о ландшафтах.

Докучаев создавал учение о зонах природы в неразрывной связи с деятельностью человека. Подчеркивал: неразумное хозяйничанье создаёт даже в благодатных краях «пустыню Сахару». Он заложил основы комплексного изучения земной природы и учения о биосфере, разработал которое его ученик В.И. Вернадский.

Назад: СП-1

Дальше: План возрождения природы