Хребет Черского и Эльгыгытгын

На физико-географической карте Северо-Востока Российской империи были нанесены, отчасти условно, только некоторые реки и возвышенности. По сути, тут оставалось огромное белое пятно.

Это может показаться странным. Ведь миновал «золотой век» русской культуры (включая науку). Однако невелик был интерес правительства и предпринимателей к познанию природных условий труднодоступных территорий. Освоение их требовало немалых капитальных вложений при неопределённости результатов и малых надежд на выгоду. Проще было разрабатывать известные месторождения полезных ископаемых, а недостающие природные ресурсы закупать на Западе.

Печальные результаты такой недальновидной стратегии проявились в начале Первой мировой войны: в стране возник дефицит ряда видов различного сырья, в том числе стратегического. По предложению академика В.И. Вернадского в 1915 году была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). Наиболее активная её работа развернулась при Советской власти.

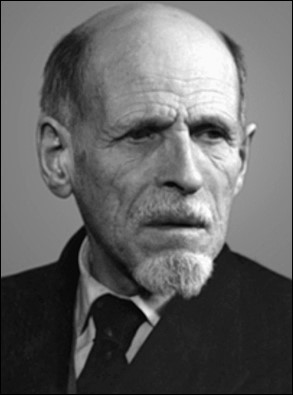

С.В. Обручев

Вскоре после Гражданской войны была организована научная экспедиция для изучения неведомой территории Северо-Востока страны. Возглавил её Сергей Владимирович Обручев (1891–1965), сын исследователя Сибири академика В.В. Обручева. Ему довелось сделать одно из наиболее крупных географических открытий ХХ века. Была обнаружена и частично нанесена на карту гигантская горная страна протяжённостью около полутора тысяч километров и шириной до 400 км.

Как сказано в Википедии, хребет Черского состоит из двух самостоятельных цепей: Билибина и Обручева. Их разделяет Момо-Селенняхская впадина и долина реки Индигирка. В таком случае получается два хребта. А при чём тут Черский? Тем более что в действительности это обширная горная страна с не одним десятком больших и малых горных гряд.

Проясняет недоумение история изучения этого региона.

Здесь прокладывали первые маршруты ещё землепроходцы. Но они шли вдоль рек или по северной окраине региона, по низменностям и предгорьям, примыкающим к Северному Ледовитому океану. В эту неизведанную горную страну летом 1891 года направился маленький отряд Российской академии наук. Возглавлял его литовец Ян (Иван) Дементьевич Черский (1845–1892).

В Сибирь он попал как ссыльный – за участие в польском восстании 1863 года, с конфискацией имущества и лишением дворянского звания. Служил денщиком и много времени проводил в библиотеке, изучая основы биологии, геологии, географии. На это подвигло его знакомство с другим ссыльным, ставшим исследователем Сибири, А.Л. Чекановским (1833–1876), открывшим на Нижней Тунгуске месторождения угля и графита, а также с географами Г.Н. Потаниным и А.Ф. Миддендорфом.

Черского приняли в Сибирский отдел Русского географического общества. Он переехал в Иркутск, женился на Мавре Павловне Ивановой, ставшей помощницей в его экспедициях. В 1876 году за географические исследования он был удостоен Малой золотой медали Русского географического общества, а через десять лет его наградили золотой медалью Ф.М. Литке за геологические исследования в Восточной Сибири.

Итак, отряд Черского (его жена Мавра, двенадцатилетний сын Александр и якутский казак Степан Расторгуев, проводник) вышел из Якутска в Оймякон, а оттуда в Верхнеколымск. За два с половиной месяца они преодолели более полутора тысяч километров через таёжную глухомань. Пересекли горы на водоразделе рек Колымы и Индигирки, Оймяконское плоскогорье, отбирая геологические образцы. Черский уточнил расположение трёх горных хребтов.

После зимовки в Верхнеколымске отплыли на лодках вниз по Колыме. Несмотря на плохое самочувствие и больное сердце, мужественный учёный решил продолжить исследование. Вряд ли он надеялся вернуться живым. 20 июня у него не было сил даже вести дневник.

Мавра Павловна проводила метеорологические и геологические наблюдения, не забывая заботиться о муже и сыне. Запись 25 июня: «Всю ночь мой муж не мог уснуть: его мучили сильные спазмы… Пристать к берегу нельзя, потому что крутые яры».

Наконец, вышли к устью речки Прорвы. Черский скончался в тот же день. Из-за бури путешественники оставались на месте двое суток. Наконец, 28 июня приплыли к устью Омолона, правого притока Колымы. Здесь Черский был похоронен. Жена продолжила работу, и все материалы передала в Академию наук. Через полвека с ними ознакомился Сергей Обручев, подготавливая экспедицию в неизученные регионы Северо-Востока СССР.

И.Д. Черский

Сергей Обручев с юности работал в геологических партиях, а с 1912 года вёл самостоятельные исследования. С 1926 по 1933 год он провёл две экспедиции в бассейнах рек Индигирки и Колымы, на Чукотском полуострове, изучая природу огромного края в тяжелейших условиях.

Первая экспедиция была особенно трудна и опасна. Они двигались на верховых лошадях, оленях, местных утлых лодках и пешком. Пересекали горные гряды, давая им названия, сплавляясь по рекам через бурные пороги, и наносили на карту неизвестные до той поры долины, хребты, нагорья. Во время долгих маршрутов приходилось полагаться только на самих себя.

В среднем течении реки Индигирки, где предполагалась низменность, Сергей Обручев обнаружил «громадные горы с пятнами снега на вершинах высотой не менее чем две тысячи метров». Он первым очертил контуры гигантского горного массива, назвав его именем первопроходца этих мест Черского.

«Глядя на бесконечные горные гряды, преграждающие горизонт на севере и юге, я понял, что мы находимся в сердце огромного хребта».

Поисками золота он не занимался, хотя периодически опробовал речные наносы. Нередко встречал мелкие золотинки (знаки). Он был не прочь открыть золотоносные залежи, но на это у него не было ни времени, ни жгучего желания.

За несколько лет путешествий он пришёл к выводу, что в бассейне реки Колымы могут быть встречены многочисленные месторождения золота. Эти общие соображения следовало подкрепить конкретными данными геологической разведки. Такую задачу и выполнил Ю.Н. Билибин (о нём речь впереди). Первая же Колымская экспедиция 1928–1929 годов дала блестящие результаты.

Завершал Сергей Обручев свои исследования на северо-востоке, используя самолёты, аэросани, моторные лодки. «Север из заброшенной окраины… – писал он в 1945 году, – давно стал неотъемлемой частью Союза; авиалинии связывают его с центральными районами; бывшие глухие углы Севера сделались индустриальными центрами».

В центре Чукотского полуострова на Анадырское плоскогорье Сергей Обручев во время самолётных маршрутов открыл странную воронку огромных размеров – до 15 км в диаметре – среди невысоких гор: озеро Эльгыгытгын глубиной 165 м. Он выразил свои впечатления так: «Сегодня был зловещий восход: пять полос красных облаков, мрачная впадина, полная туманом, безмолвие, странное, жуткое место! Когда я буду писать роман о жизни на Луне, я помещу героев в такой кратер».

…На берегу Эльгыгытгына мне довелось побывать через 30 лет после Сергея Владимировича, в 1960 году в составе геолого-географической экспедиции. Поразила величественная красота пустынных гор и поистине лунный пейзаж. Отдельные конусы сопок вокруг котловины – потухшие вулканы. Сразу мысль: здесь произошёл чудовищный вулканический взрыв, оставивший такую воронку. Но где его следы? Почему нет остатков излившейся лавы? Да и по форме озёрная котловина похожа на сглаженный по углам прямоугольник. Значит, она могла образоваться в результате более или менее медленного погружения участка земной коры.

Есть и другая версия: кратер возник при падении и взрыве крупного метеорита. Обнаружены кристаллы особой разновидности кварца, для рождения которой необходимо огромное давление, – как при метеоритном ударе… или при вулканическом взрыве.

Странно: космический гость попал точно в центр Анадырского плоскогорья. Хотя, конечно, в мире всякое бывает. Так или иначе, загадка Эльгыгытгына сохраняется.

…Можно было бы долго пересказывать занимательные эпизоды, случившиеся с С.В. Обручевым во время его экспедиций. Для исследователя всяческие природные препятствия, опасные переправы через стремительные потоки, встречи с медведями и прочая «экзотика» – досадные помехи в работе. Так считал Сергей Владимирович Обручев. Ему посчастливилось одному из немногих совершить в ХХ веке крупное географическое открытие – первым обследовать огромную территорию, нанося на карту горные гряды, реки, озёра.

Назад: Дети и пасынки цивилизации

Дальше: СП-1