Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: В сердце Азии

Дальше: Хребет Черского и Эльгыгытгын

Дети и пасынки цивилизации

В середине ХIХ века отношение цивилизованных европейцев к «дикарям» было противоречивым. Большинство считало их жестокими, коварными, тупыми и вороватыми. Хотя существовало и противоположное мнение.

Мореплаватель и председатель Русского географического общества адмирал Ф.П. Литке (1797–1882) доброжелательно отзывался о туземцах тропических островов Тихого океана. Когда кто-то из местных жителей украл корабельное имущество, Литке написал: «Им надлежало бы быть выше людей, чтобы не подпасть искушению присвоить себе одну или две из многих драгоценностей, около них как будто нарочно разбросанных».

Многие металлические детали, инструменты, привычные для европейцев, были для островитян драгоценными. Литке пришёл к выводу: «Ласковое и снисходительное обращение с дикими, соединённое с твёрдостью и настойчивостью, а когда нужно, то и обнаружение силы есть единственное средство сохранить с ними постоянный мир и согласие».

Был момент, когда вооружённое столкновение казалось неизбежным. Островитянин замахнулся копьём на Литке, а тот выстрелил поверх головы нападавшего, предупредив схватку.

Однако в середине ХІХ века даже в научной среде преобладало мнение о высоких духовных достоинствах представителей белой расы от «цветных». Американские антропологи Нотт и Глиддон опубликовали монографию «Типы человечества» (1854), утверждая отсутствие родства между белыми и неграми, которые ближе к человекообразным обезьянам. Французский аристократ Жозеф Артюр де Гобино издал «Трактат о неравенстве человеческих рас» (1855). По его мнению, высшая арийская раса призвана господствовать над всеми другими.

В России такие взгляды не пользовались популярностью. Российский академик Карл Бэр писал: «Не есть ли такое воззрение, столь мало соответствующее принципам естествознания, измышление части англо-американцев, необходимое для успокоения их собственной совести? Они оттеснили первобытных обитателей Америки с бесчеловечной жестокостью, с эгоистической целью ввозили и порабощали африканское племя. По отношению к этим людям, говорили они, не может быть никаких обязательств, потому что они принадлежат к другому, худшему виду человечества. Я ссылаюсь на опыт всех стран и всех времён: как скоро одна народность считает себя правою и несправедливо поступает относительно другой, она в то же время старается изобразить эту последнюю дурною и неспособною».

В противовес расизму во Франции вышла книга Катрфажа де Брео «Единство рода человеческого» (1861). Но это были теоретические рассуждения, а суть проблемы оставалась спорной, и всё меньше было шансов решить её на опыте: почти не оставалось племён, не испытавших влияния технической цивилизации.

…Каждая культура, каждое племя или народ, каждая человеческая личность имеет право на самостоятельность. Взаимодействуя, они должны исходить из обоюдного уважения, не стремясь насаждать свои порядки.

Подобные принципы были близки и понятны Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю. Он рос и воспитывался в интеллигентной российской семье середины XIX века – времени расцвета русской культуры, и прежде всего литературы, пронизанной идеями свободы, гуманизма, поисков правды и добра. Среди тех, кто содействовал его путешествиям и научным исследованиям, были П.П. Семёнов-Тян-Шанский, К.М. Бэр и Ф.П. Литке, а среди учителей – Т. Гексли и Э. Геккель.

Миклухо-Маклай провёл уникальный эксперимент. В сентябре 1871 года он высадился на практически неизученный юго-восточный берег Новой Гвинеи, чтобы прожить год среди «дикарей», считавшихся людоедами.

Эти люди жили в условиях каменного века. Для них белый пришелец был «человеком с Луны» (так они предположили), поистине гостем из далёкого будущего. А для него они были людьми из далёкого прошлого. Именно людьми, собратьями по разуму и чувствам. К тому же, в отличие от многих просвещённых европейцев, личностями достойными, умными, доброжелательными.

Русскому исследователю пришлось пережить немало тягот пребывания в условиях тропиков, порой его жизнь буквально висела на волоске. Многие туземцы воспринимали его как нежеланного опасного гостя, порой даже покушались на его жизнь. Но всё это было для него досадными недоразумениями, издержками экспедиции, цель которой – изучение одного из немногих оставшихся племён каменного века.

«Меня приятно поразили хорошие и вежливые отношения, которые существуют между туземцами, – писал он, – их дружелюбное обращение с жёнами и детьми… Мне не случалось видеть ни одной грубой ссоры или драки между туземцами; я также не слышал ни об одной краже или убийстве между жителями одной и той же деревни.

В этой общине не было начальников, не было ни богатых, ни бедных, почему не было ни зависти, ни воровства, ни насилия. Лёгкость добывания средств к существованию не заставляла их много трудиться, почему выражения злобы, ожесточения, досады не имели места. Название, которое я дал целому архипелагу: архипелаг Довольных людей, свидетельствует о том впечатлении, которое произвела на меня мирная жизнь островитян».

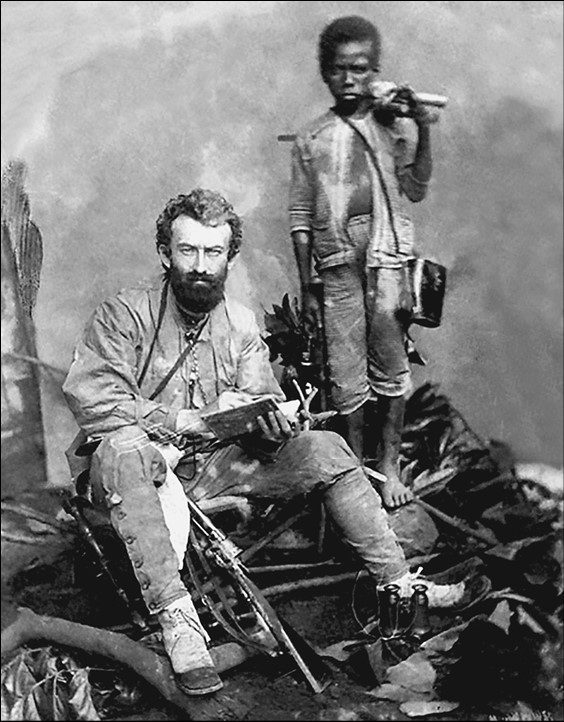

Миклухо-Маклай с папуасом Ахматом. Малакка, 1874 или 1875 г.

Таким был первобытный анархизм (или анархо-коммунизм) у папуасских племён, ещё не подвергнувшихся насилию со стороны белых колонизаторов.

…По мнению Иммануила Канта, вершиной антропологии и философии является учение о поведении человека, о нравственности – этика.

Недопустимо использовать человека как средство для достижения своих целей.

Следует поступать так, как желаешь, чтобы с тобой поступали другие; так, чтобы твоё поведение могло быть всеобщим законом.

Наш долг – собственное совершенство и чужое счастье.

Мораль есть учение не о том, как сделать себя счастливым, а о том, как сделать себя достойным счастья.

Миклухо-Маклай поступал в полном согласии с этими принципами. А папуасы, не имевшие понятия об этических теориях, на практике подтвердили верность такого принципа поведения. Русский учёный в своей экспедиции к папуасам осуществил эксперимент, подтвердивший верность этических воззрений Канта. Представители различных культур смогли существовать при взаимной помощи, взаимном уважении, взаимопонимании.

В первой половине научно-технического XX века разразились самые кровопролитные в истории войны. Миклухо-Маклай предвидел такую возможность. Он точно указывал, что прямой путь ведёт от признания «избранных» рас к признанию «избранных» народов, общественных групп, государств. Он писал А.А. Мещерскому, своему давнему другу:

«Возражения вроде того, что тёмные расы, как низшие и слабые, должны исчезнуть, дать место белой разновидности «идеального человека», высшей и более сильной, мне кажется, требуют ещё многих и многих доказательств. Допустив это положение, извиняя тем истребление тёмных рас (оружием, болезнями, спиртными напитками, содержанием в рабстве и т. п.), логично идти далее, предложить в самой белой расе начать отбор всех неподходящих к принятому идеалу представителя единственно избранной белой расы для того, чтобы серьёзными мерами помешать этим «неподходящим экземплярам» оставить дальнейшее потомство, логично ратовать за закон: чтобы всякий новорождённый, не дотягивающий до принятой длины и веса, был устранен, и т. п.».

Далеко вперёд видел Миклухо-Маклай! Опытом своей жизни он опровергал выводы расистов.

Каждый человек, народы, государства стоят перед выбором: или сосуществование на основе общих высоких идеалов добра и справедливости, или стремление к власти, покорению, господству, насаждению своих интересов.

В сентябре 1886 года Л.Н. Толстой написал Миклухо-Маклаю: «Человек… является один среди самых страшных диких, вооружённый вместо пуль и штыков одним разумом, и доказывает, что всё то безобразное насилие, которым живёт наш мир, есть только старый отживший абсурд, от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно…

Если ваши коллекции очень важны… то и в этом случае все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которые вы сделали, поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздействуя на них одним разумом… Ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом».

Увы, до сих пор наука эта – пожалуй, самая важная для человечества – плохо применяется на практике.

Назад: В сердце Азии

Дальше: Хребет Черского и Эльгыгытгын