Северный морской путь

Напрасно строгая природа

От нас скрывает место входа

С брегов вечерних на восток.

Я вижу умными очами:

Колумб Российский между льдами

Спешит и презирает рок.

Этот отрывок из оды Ломоносова относится к 1752 году. В незавершённой поэме «Пётр Великий» (1761) Михаил Васильевич высказался более определённо:

Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,

Меж льдами новый путь отворят на восток,

И наша досягнёт в Америку держава.

Идея Северного морского пути впервые была изложена в «Пропозициях» Фёдора Салтыкова, предоставленных им в конце 1712 года Петру І. Фёдор был сыном Степана Салтыкова, который с 1690 по 1696 год пребывал воеводой Тобольска. По-видимому, именно там, в Западной Сибири Фёдор Салтыков задумался о маршруте по Северному морю до Китая, Индии. Он обучался мореходству и корабельному делу в Нидерландах, долго жил за границей. По его проекту, сначала надо в устьях Двины, Оби, Лены и далее «по устье Амурское» строить суда, на которых изучить условия плавания в Северном океане.

В 1755 году Ломоносов дал первый обстоятельный набросок будущего проекта, предлагающий морской путь северней Новой Земли, ближе к Северному полюсу, чем к берегам Сибири: «Письмо о Северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном». Сверхзадача предприятия – в «утверждении и умножении российского могущества на востоке».

Записку Ломоносова отправили на отзыв в Тобольск, губернатору Сибирской губернии Фёдору Ивановичу Соймонову, человеку трудной и славной судьбы, вице-адмиралу, первому русскому гидрографу. Его ответ был: «Достигнуть полюса нельзя по причине твёрдо стоящих льдов».

С таким мнением Ломоносов не согласился, имея сведения о движении льдов Северного океана. Основательнее проработав свой проект, он к 1759 году написал «Рассуждение о большой точности морского пути». Составил и «Примерную инструкцию морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток Северным Сибирским океаном», предлагая снабдить суда новейшими научными приборами и обучить штурманов пользоваться ими.

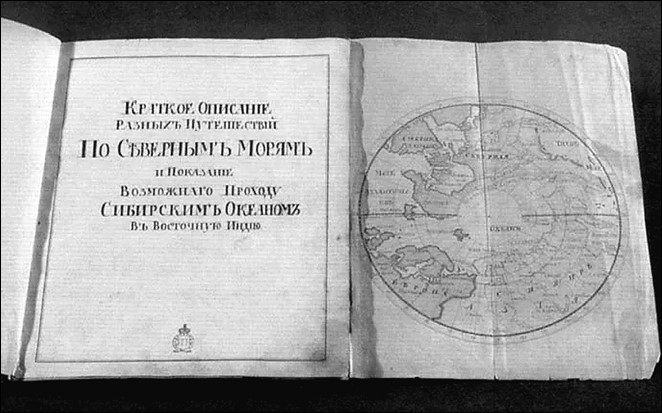

Он обобщил имевшиеся к тому времени материалы о плаваниях – главным образом норвежцев, англичан и русских – за полярным кругом, используя также сведения, полученные от поморов. В 1763 году представил «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Посвятил его цесаревичу Павлу Петровичу, генерал-адмиралу, которому в ту пору было 9 лет.

Михаил Васильевич подчёркивал государственное значение предприятия: «Северный океан есть пространное поле, где… усугубиться может российская слава, соединённая с беспримерною пользою, через изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку».

В предисловии показал экономическое и политическое значение для России Северного морского пути к берегам Камчатки, Америки, Индии. В следующих главах сообщил о плаваниях в северных морях, критически оценивая возможность Северо-Западного прохода, и дал детальное описание проекта экспедиции через Сибирский океан.

Может показаться, что такое предприятие уже было подготовлено прежними русскими исследователями севера Сибири. Однако ситуация была сложней. По словам географа и писателя Зиновия Каневского: «Историческое плавание Федота Попова и Семёна Дежнёва в 1649 году завершило открытие русскими побережья Северного Ледовитого океана от Белого моря до Чукотки. После этой экспедиции на картах должен был появиться пролив, соединяющий два океана – Ледовитый и Тихий. Однако в его существование поверили далеко не все, включая первых лиц Российского государства».

Картуш «Карты Российской империи» (1740) уведомлял: «Географическая карта обширнейшей великой русской империи, точнейшим образом начертанная в соответствии с новейшими наблюдениями, трудами и попечением Маттеуса Зойтера, географа и гравёра его христианнейшего императорского величества. Аугсбург».

Она была лучшей на то время. Надпись на предыдущей карте «Московской империи», созданной двумя десятилетиями раньше, гласила, что на ней показаны «земли от арктического полюса вплоть до Японского моря и северных границ Китая». На ней размеры Сибири были невелики, отсутствовали Чукотка и Камчатка, а восточнее Новой Земли начиналось Mare Tartaricum Glacyale («Тартарское Ледовитое море»), переходящее в Тихий океан без какого-нибудь пролива.

И на карте М. Зойтера расстояние от Новой Земли до пролива, соединяющего Ледовитый океан с Японским морем (именно так!) уменьшено почти вдвое. На обеих картах севернее и восточнее Новой Земли нет никаких островов. Поэтому З. Каневский имел все основания заключить:

«Слишком много явных и скрытых противоречий содержалось в челобитных и донесениях, составленных не очень грамотными и недостаточно искушёнными в географических премудростях российскими землепроходцами ХVI— ХVII веков. Их «байки» считались вымыслами, легендами. Даже сам император Пётр Великий не до конца представлял себе истинные размеры и границы собственных владений на севере и востоке гигантской державы».

Ломоносов наметил два варианта маршрута «по натуральным законам и по согласным с ними известиям». По его мнению, «в отдалении от берегов Сибири океан «в летние месяцы от таких льдов свободен, кои бы препятствовали корабельному ходу и грозили бы опасностью мореплавателям быть затёртым». «Самый лучший проход упователен мимо восточно-северного конца Новой Земли к Чукотскому Носу, сперва пустясь норд-ост, потом склоняясь к осту и зюйд-осту, как следует держась дуги величайшего на сфере земной круга». Второй вариант – «между Гренландиею и Шпицбергеном».

Для выбора маршрута в марте 1764 года в Комиссии российских флотов и адмиралтейского правления прошло обсуждение проекта. Были опрошены четыре помора, имевшие опыт плавания к Новой Земле и Шпицбергену. Они высказались в пользу второго варианта. С ними согласился Ломоносов.

Началась организация «Экспедиции о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов» под начальством «капитана бригадирского ранга» В.Я. Чичагова. Предприятие было засекречено, а потому название не отвечало цели данного предприятия.

Ломоносов написал в марте того же года «Прибавление. О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану». Вскоре от губернатора Сибири Д.И. Чичерина было получено сообщение об открытии новых островов Алеутской гряды казаком Савином Пономарёвым и мореходом Степаном Глотовым. Это подвигло Михаила Васильевича написать «Прибавление второе, сочинённое по новым известиям промышленников из островов американских и по выспросу компанейщиков, тобольского купца Ильи Снигирёва и вологодского купца Ивана Буренина».

…Несмотря на немалые ассигнования, неплохую подготовку и хорошее научное обоснование, экспедиция дважды потерпела неудачу: путь оказался непроходимым для судов (вплоть до атомных ледоколов ХХ века). Хотя Ломоносов научно обосновал вывод: суда могут пройти к Берингову проливу и добраться до Камчатки, встречая только рыхлый лёд на морской поверхности и редкие ледяные поля.

Это заблуждение великого учёного было результатом научного подхода к данному предприятию. Парадокс!

Принято считать «научное обоснование» приближением к истине. Но так бывает не всегда. Учёный опирается на факты и теории своего времени, которые чаще всего требуют уточнений и дополнений, особенно в тех случаях, когда речь идёт о столь сложном объекте как земная природа.

Во времена Ломоносова физическая география северных земель и акваторий ещё только зарождалась. Именно ему суждено было внести в эту область знаний существенный вклад, благодаря разработке проекта «пути на Восток Северным Сибирским океаном».

Ему пришлось обдумывать проблемы не только практические, но и теоретические. Одна из них – происхождение и характерные особенности морских льдов. Он дал их первую научную классификацию, выделив покровные ледяные поля, образованные пресными речными водами; «вымороженные» льды непосредственно из морской воды и, наконец, айсберги, отколовшиеся от ледников.

Об этом Михаил Васильевич сообщил в статье, направленной в Шведскую академию наук, куда и был избран.

«По моему мнению… – писал он, – тонкий лёд первого рода, то есть сало, есть единственный, образующийся в самом море; второй род, то есть ледяные поля или стамухи, берут своё начало в устьях больших рек, вытекающих из России в Ледовитое море; ледяные же горы или падуны обязаны своим происхождением крутым морским берегам».

Ломоносов предложил слово «падун» вместо «айсберг» (в переводе – «ледяная гора»). Выражение «ледяная гора» отражает лишь внешний вид отдельных форм плавучих льдов и может относиться к некоторым наземным образованиям или крупным торосам; есть гигантские по площади плоские айсберги, которых горами не назовёшь.

Впрочем, название природного объекта почти никогда не выражает его сущность в полной мере. Достаточно уже того, чтобы оно было благозвучным и давало предварительное понятие о том, что имеется в виду. Поэтому слово «айсберг» прочно вошло в обиход.

Какой вывод следовало сделать о ледовитости Северного океана на основе этой классификации? Известно, что могучие сибирские реки выносят в него массы пресной воды. Поэтому в устьях этих рек образуются крупные ледяные поля, торосы (стамухи).

«Если ж мы обратим наши взоры на большие Сибирские реки и на обширные губы, в которые изливаются эти реки, – писал М. Ломоносов, – то мы скоро отыщем место рождения стамух.

Одна река Обь изливает ежегодно такую массу пресной воды в море, что по сделанному исчислению она покрыла бы пространство в 1575 нем. квадратных миль. Поэтому Обская губа, принимая всю эту массу воды, содержит почти исключительно пресную воду, покрываемую зимой льдом, обыкновенно толщиною в три сажени (более 6 м. – Р.Б.).

Море между Новою Землёю и Сибирским берегом, куда, кроме Оби, впадает и Енисей, до того наполняется пресною водою этих рек и других меньших, что оно мало содержит соли. Поэтому образуется там одинаково чистый и твёрдый лёд».

Как подлинный учёный, полагающийся более на опыт, чем на общие соображения, Ломоносов провёл эксперименты по замораживанию солёной воды. «После часто повторённых опытов, – писал он, – нашёл я, что вода, в которой растворено было столько соли, сколько содержится в одинаковом количестве морской воды, не замерзает даже при самой большой стуже до твёрдого чистого льда. Вода эта застывает лишь вроде сала, не прозрачного и сохраняющего солёное свойство воды».

Однако образование льда в море существенно отличается от лабораторных условий. Главное, что при образовании льда в ограниченном объёме воды, оставшийся рассол становится всё более концентрированным. В море такого эффекта практически нет. Этого Михаил Васильевич не учёл.

Ещё одно соображение Ломоносова. Воды западной части Северного океана сравнительно тёплые. О крупных островах – кроме Шпицбергена и Новой Земли – в середине ХVII века ничего не было известно. Логичен был вывод о том, что тёплое течение распространяется до района Северного полюса или даже пересекает весь океан (размеры которого преуменьшались). А вдали от сибирских берегов распространены сравнительно лёгкие для прохода судов «вымороженные» льды, «сало».

Таков был научный прогноз, справедливый для своего времени, даже новаторский. Он не оправдался. Навигацию в Северном Ледовитом океане, как выяснилось позже, осложняют многие обстоятельства, которые не мог предусмотреть ни Михаил Васильевич, ни любой другой учёный. Сказалась ограниченность географических данных.

Научный метод не безупречен; у него есть замечательные достоинства, но и некоторые недостатки. Учёный в своих рассуждениях вынужден опираться на факты, имеющиеся на данный период. Но нет гарантии, что эти сведения будут позже уточнены и существенно дополнены.

Для прохода судов Сибирским морем Ломоносов предложил привлечь опытных мореплавателей поморов: «Сверх надлежащего числа матрозов и солдат, взять на каждое судно около десяти человек лучших торовщиков из города Архангельска, с Мезени и из других мест поморских, которые для ловли тюленей на торос ходят… а особливо которые бывали в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть стужу и нужду».

В двух плаваниях экспедиции, уже после смерти Ломоносова (1765 и 1766 годы) участвовали поморы. На головном судне «Чичагов» (названия судов – по фамилиям капитанов) – кормщики Тимофей Бураков и Алексей Агафонов; промышленники (охотники на тюленей) Яков Баравин, Андрей Окулошков, Степан Хайминов, Семён Черемной и Дмитрий Петров. На судне «Панов» – кормщики Яков Личутин и Фёдор Рычков; промысловики Афанасий Гремин, Прокофий Сметанин, Яков Ларионов и Никита Наваликаши. На судне «Бабаев» – кормщики Фёдор Рогачёв и Тихон Калинин: промысловики Степан Кожевников, Иван Неверов, Пётр Шапошников, Киприян Казаков, Яков Пинежский. Почти все они по окончании экспедиции были награждены.

Давая классификацию морских льдов, Ломоносов ссылался на опыт своих земляков поморов. Он писал, имея в виду рыхлый лёд при замерзании морской воды: «Поморы часто замечали у Новой Земли, как подобная ледяная кора образовывалась в море во время мороза и штиля, не достигая, однакож, никогда надлежащей толщины, потому что ветры и волнение разбивали её и разбрасывали».

Но это, как выяснилось много десятилетий спустя, ещё не означает, будто в море при низких температурах не могут со временем образоваться плотные ледяные поля.

Ломоносов прозорливо указал, что в открытой части Северного Ледовитого океана дрейф льдов должен происходить в направлении с востока на запад. Это подтвердилось во второй половине ХIХ века при дрейфе «Жанетты» Д. Де-Лонга (он в этой экспедиции погиб) и «Фрама» Ф. Нансена.

…В перечне своих работ («Роспись сочинениям и другим трудам советника Ломоносова») в разделе «Прочие его новые изобретения» он отметил: «О возможности мореплавания Северным океаном в Ост-Индию и Америку с полярною картою, на коей показаны все северные путешествия». Он дал первое научное обоснование экспедиции от северных берегов Европейской России в Тихий океан. В этом его большая заслуга перед Отечеством и географией.

«Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». 1763 г.

Ломоносов понимал, что великая цель может потребовать немалых жертв. Но разве бывает иначе? Он постарался ободрить участников опасного предприятия и дать им полезные наставления:

«Не отдаляться без крайней нужды от судна, стараться всячески быть в движении тела, промышляя птиц и зверей, обороняясь от цынги употреблением сосновых шишек, шагры (?) и питьём тёплой звериной и птичьей крови, утешением и ободрением, помогая единодушием и трудами, как брат брату, и всегда представляя, что для пользы Отечества всё понести должно и что сему их подвигу воспоследует монаршеская щедрота, от всей России благодарность и вечная в свете слава».

Несмотря на прекрасное (на то время) научное обоснование, отличные наставления и присутствие опытных мореходов-поморов, две экспедиции по маршруту, намеченному Ломоносовым, завершились неудачно. Единственно, что удалось В.Я. Чичагову, – провести три судна западнее Шпицбергена на север до рекордной отметки 80о 30' северной широты. Сплошные льды заставили их вернуться.

Но главное – начало. С тех пор освоение Сибирского океана стало важной задачей Российского государства и русской науки. Вещие его слова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке».

Интерес к Северному морскому пути проявляли не только русские учёные, государственные деятели, предприниматели. Шведский коммерсант и промышленник Оскар Диксон и русский золотопромышленник А.М. Сибиряков финансировали экспедицию шведского геолога и географа, уроженца Финляндии (Российская империя) Адольфа Эрика Норденшельда, решившего пройти морем вдоль всего северного побережья Евразии.

Летом 1878 года на пароходе «Вега» он успешно достиг Чукотского моря. Но когда до Берингова пролива оставалось двести миль, судно сковали льды. Только через 10 месяцев, уже в следующем году, они прошли Берингов пролив, зашли в японский порт Иокагама, а затем обогнули весь Старый Свет и в апреле 1880 года прибыли в Стокгольм.

Через три столетия после первых попыток пройти Северный морской путь, в 1932 году ледокольный пароход «Александр Сибиряков» за одну навигацию прошёл от Архангельска до бухты Провидения (Берингов пролив), потеряв гребной винт и завершая путь на самодельных парусах, сшитых из брезента.

Назад: Природа молнии

Дальше: Два открытия Антарктиды