Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Вертикальные потоки атмосферы

Дальше: Северный морской путь

Природа молнии

Во времена Ломоносова вспышка научного творчества была связана с изучением светоносного электричества – природного (молния) и техногенного.

Исаак Ньютон, наблюдая миниатюрный разряд между иглой и наэлектризованным телом, отметил: «Искра напомнила мне о молнии в малых, очень малых размерах». Почти на 20 лет раньше один из членов Лондонского королевского обществ сообщил: натирая шерстью большой кусок янтаря, «получил искру почти в дюйм длиною; при этом раздался такой звук, точно в печке треснул кусок угля».

Американский учёный и политический деятель Бенджамин Франклин предоставил Лондонскому Королевскому обществу свои заметки об электрических явлениях в атмосфере и при лабораторных опытах. Он был под стать Ломоносову. Работал с детских лет, самоучкой овладел основами философии, естествознания. Разделял идеи французских просветителей, участвовал в создании Декларации независимости. Франклин собрал сведения о течении Гольфстрим и дал ему это имя, составив его первую карту. Изучал проблему стоимости товаров. Человека определил так: животное, делающее орудия труда.

«Через всю телесную природу, – писал он, – распространяется очень тонкая материя, которая является основанием и причиной всех электрических явлений», а «обычная материя – это род губки для электрической жидкости». Он установил принцип действия электрического конденсатора (лейденской банки): на двух её обкладках, разделённых диэлектриком, возникают разноименные электрические заряды. По его предложению их стали обозначать значками «+» и «—».

В изобретенном Франклином «электрическом колесе» под влиянием сил отталкивания и притяжения вращался лёгкий диск. Опыт показал, что электроэнергия может превращаться в механическую. Франклин создал первый в мире молниеотвод; изобрел лампу для уличных фонарей, отсеки в трюмах судов, кресло-качалку. Он считал важной задачей учёного – приносить как можно больше пользы обществу.

Что нового привнес в эту область знаний Ломоносов?

Он начал планомерно изучать атмосферное электричество. Такие же исследования проводил его друг академик Георг Вильгельм Рихман, который вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей; исследовал закономерности охлаждения тел, зависимость испарения от состояния среды. Рихман положил начало изучению электричества в России. Изобрёл измерительный прибор – «электрический указатель» и открыл в 1750 году явление электростатической индукции. Он разрабатывал вместе с Ломоносовым конструкции громоотводов. Ему суждено было стать жертвой науки. И только по счастливой случайности то же не произошло с его соавтором.

Вот что сообщил Михаил Ломоносов в письме графу Ивану Шувалову 26 июля 1753 года: «Что я ныне к Вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мёртвые не пишут. И не знаю ещё или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мёртв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время.

Сего июля в 26 число в первом часу пополудни поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силён, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие; и как я, так и они беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал.

Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа и искры трещали. Все от меня прочь побежали, и жена просила, чтобы я прочь шёл. Любопытство удержало меня ещё две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала.

Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек Рихмана, весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь на дороге бил, когда он ко мне был послан; он чуть выговорил: профессора громом зашибло. В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная вдова и её мать таковы же, как он, бледны…

Первый удар от привешенной линеи с ниткою пришёл ему в голову, где красновишнёвое пятно видно на лбу; а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжён.

Мы старались движение крови в нём возобновить, затем что он ещё был тёпл, однако голова его повреждена, и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую громовую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет».

Даже в критические минуты, несмотря на сильное потрясение, Михаил Васильевич сделал верный вывод: громоотвод следует ставить подальше от людей. Он вспомнил, что вместе с этим человеком «сидел в конференции и рассуждал о нашем будущем публичном акте». Имеется в виду выступление, которое было назначено на начало сентября, где основной доклад должен был делать Рихман. Оно состоялось в конце ноября: Ломоносов прочёл «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих».

За этой частью письма следует продолжение. Оно показывает сердечность и благородство Ломоносова: «Между тем умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет, но бедная его вдова, тёща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нём, так и о своём крайнем несчастии плачут. Того ради, Ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте им милостивый помощник, чтобы бедная вдова лучшего профессора до смерти своей пропитание имела и сына своего, маленького Рихмана, могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Ему жалованья было 860 руб.

Милостивый государь! Исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог Вас наградит, и я буду больше почитать нежели за своё».

Завершается письмо несколько странной, на наш взгляд, просьбой: «Между тем, чтобы сей случай не был протолковал противу приращения наук, всепокорнейше прошу миловать науки и Вашего превосходительства всепокорнейшего слугу в слезах Михаила Ломоносова».

Слухи о смерти Рихмана могли возбудить общественное мнение против исследований атмосферного электричества. Сообщение Ломоносова решили отложить на следующий год. Однако Иван Шувалов предложил не медлить, «дабы господин Ломоносов с новыми своими изобретениями между учёными в Европе людьми не упоздал».

Доклад был читан в ноябре. В нём академики не усмотрели новизны, а потому не захотели его печатать. Только благодаря настойчивости Ломоносова он был опубликован.

Каких-то особых изобретений в этом труде не было. На гравюрах, сделанных по рисункам Ломоносова, показаны достаточно простые конструкции. Как было сказано в одной из подписей: «Выставлен был мною электрический прут на высоком дереве… который сквозь стеклянные тощие цилиндры был просунут и прикреплён к шесту шёлковыми снурками. От него протянута была по обычаю проволока в окно и, привешен железный аршин… Для наблюдения перемен стоял я близ аршина и… употребил топор, который к сему делу довольно пристроен… Выскакивали искры с треском беспрерывно… В сём состоянии внезапно из всех углов её неравных брёвен, бок окна составляющих, шипящие конические основания выскочили, и к самому аршину достигли, и почти вместе у него соединились».

В этом эксперименте он рисковал жизнью. И хотя его громоотвод был более или менее ординарен, прилагалось описание оригинального прибора, позволяющего измерять относительную силу электрического разряда:

«Инструмент, которым можно определить самое большое действие электрической громовой силы… Вшед электрическая сила в металлическую трубку, отбивающею силою погонит кружок из полости и чем будет сильнее, тем больше прямой проволочки выйдет из полости. По окончании онаго действия проволочке прямой нельзя будет назад всунуться, затем что пружинки и зубцы не допустят».

После смерти Рихмана среди академиков не осталось специалистов по электричеству, кроме Ломоносова. Их не заинтересовали ни его опыты, ни предложенный им прибор. Столь же безразлично отнеслись они к его гипотезе рождения молнии в результате трения частиц воздуха в противоположно направленных вертикальных потоках воздуха.

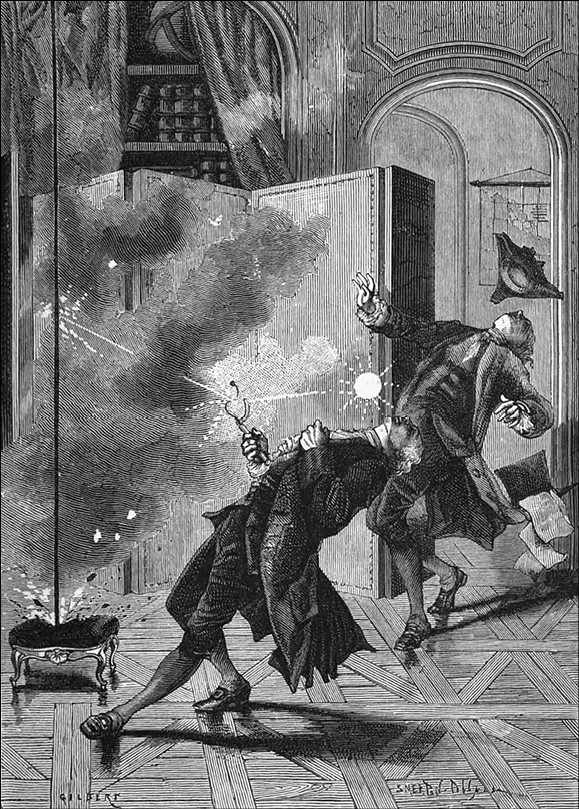

Трагическая гибель Рихмана в 1753 г.

По его мнению, атмосферное электричество возникает в результате механического трения частиц (корпускул) воздуха при его вертикальном движении. В доказательство привёл рисунок смерча, пояснив: «Опускается из облака как бы столп, к морской поверхности, которая ему навстречу как холм подымается; в приближении кипит; тощий облачный столп внутри подобно винта вертится».

Ломоносов не наблюдал подобных вихрей (в северных морях они не образуются), а вспомнил о них в связи со своей гипотезой происхождения молний. Правда, если бы эта идея была совершенно верна, то смерчи были бы обрамлены сверкающими электрическими разрядами, чего в действительности нет.

И всё-таки разряды молний, направленные вертикально, косвенно связаны с восходящими и нисходящими потоками воздуха. Из схемы, предложенной Ломоносовым, видно, что перед высокими преградами возникают вихри, направленные вверх и вниз. Не потому ли молнии наиболее часто направлены на высокие предметы?

По мнению Ломоносова, молния образуется подобно тому, как трением можно получить электрическую искру. «Остаётся исследовать, есть ли на воздухе те материи и так ли расположены, чтобы встречным их движением возбуждена быть могла электрическая сила. Двоякого рода материи к сему требуются: первое те, в коих электрическая сила рождается; второе – которые рождённую в себя принимают.

Между сими электрическую силу крепче всех вода в себя вбирает, которой безмерное множество в воздухе обращается… В числе тел, в которых она трением возбуждается, великое действие производят жирные материи, которые пламенем загореться могут. Сего рода частиц о великом множестве в воздухе сугубым доводом удостоверяемся.

Во-первых, нечувствительное исхождение из тела паров, квашение и согнитие растущих и животных по всей земли; сожжение материи для защищения нашего тела от стужи, для приуготовления пищи, для произведения различного множества вещей чрез искусство в жизни потребных; сверх того, домов, сёл, городов и великих лесов пожары; наконец, огнедышащих гор беспрестанное курение и частое отрыгание ярого пламени коль ужасное количество жирной горючей материи по воздуху рассыпают, то удобно выразуметь можно.

Второе – преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что жирными листами жирный тук в себя из воздуха впивают: ибо из бессочного песку столько смоляной материи в себя получить им невозможно. Итак, имеем и материи на воздухе обоего рода, к произведению электрического трения удобные; того ради испытать надлежит уже способ, которым они встречаются, сражаются, трутся.

Между тем жирные шарички горючих паров, которые ради разной природы с водяными слиться не могут и ради безмерной малости к свойствам твёрдого тела подходят, скорым встречным движением сражаются, трутся, электрическую силу рождают, которая, распространясь по облаку, весь оный занимает».

Действительно, витают в воздухе частички, заряженные положительно и отрицательно. Вот только от их трения, даже при сильных вихрях, при смерче, молнии не появляются. Правда, и он оговаривался: «Но чтобы ветры производили электрическую силу в воздухе, того никоею мерою утвердить невозможно».

Но как эти частички «обоего рода, к произведению электрического трения удобные» произведут молнию? Непонятно. Разве могут они выстраиваться в разно заряженные цепочки, чтобы при соединении вызвать мощный электрический разряд?

Ломоносов предположил, что яркая вспышка молнии происходит потому, что электрическая сила воспламеняет горючие частички, витающие в воздухе. Это ошибочное объяснение. Однако оно наводит на вполне современные мысли. Как известно, в воздухе летом находится огромное количество пыльцы и спор растений, тонких гумусовых частиц. Они электрически активны. Причудливые зигзаги, а то и целые гирлянды молний могут, на мой взгляд, объясняться тем, что именно через скопления таких частиц проходят электрические разряды.

Михаил Васильевич высказал наиболее вероятную – на том уровне знаний – гипотезу. И добавил: дело не только в познании причин появления «гремящей на воздухе электрической силы». Более важно учитывать существование вертикальных потоков в атмосфере, о которых «нет ещё ясного и подробного познания, или, по последней мере, столь обстоятельного истолкования, какого они достойны».

Эти потоки, как он подчёркивал, вздымаются, встречая преграды в виде одиноко стоящих деревьев или высоких зданий, вздымая вверх заряженные пылеватые частички. Именно они, судя по всему, создают в воздухе «проводящие пути», по которым разряжается разность потенциалов между подошвой облака и земной поверхностью.

Современные объяснения механизма образования молний сложны и предполагают участие в этом процессе космических частиц высоких энергий. Не вдаваясь в такие тонкости, можно сделать вывод, что идеи Ломоносова о природе атмосферного электричества и молний были передовыми для того времени и, возможно, сохраняют свой эвристический потенциал.

…Принцип «разделяй и властвуй» успешно реализуется в технической деятельности человека, а также в экспериментах физики и химии, призванных выяснить какую-то определённую природную закономерность. Чтобы властвовать над природой этого вполне достаточно. Но чтобы с ней сотрудничать, учитывая её потребности, а не только свои, требуется осмысливать явления земной природы во взаимосвязях, а не порознь. Из этого исходил Ломоносов как натуралист по принципу – «познай в единстве»! Такой взгляд на мир наиболее плодотворен при изучении живых организмов, включая биосферу, объединяющую воздушную, водную и каменную оболочки планеты вместе с животными, растениями, простейшими, бактериями.

Удивительный феномен Ломоносова как учёного! В «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», рассуждая об электрических явлениях в атмосфере, он сообщил о вертикальных движениях воздуха и морозном слое Земли. Мало того, как бы походя он высказал замечательную мысль, предваряющую электрофизиологию растений. Но об этом – в другой главе.

Назад: Вертикальные потоки атмосферы

Дальше: Северный морской путь