Вертикальные потоки атмосферы

Движение облаков, веяние ветра со всей определённостью отмечают горизонтальное перемещение воздушных масс. Можно уточнить: воздух течёт над земной поверхностью, подобно воде, образуя огромные круговороты циклонов и антициклонов.

Наш личный опыт свидетельствует только о таком перемещении воздушных масс. А что мы знаем о вертикальных воздушных потоках? Как их заметить? Да и есть ли они?

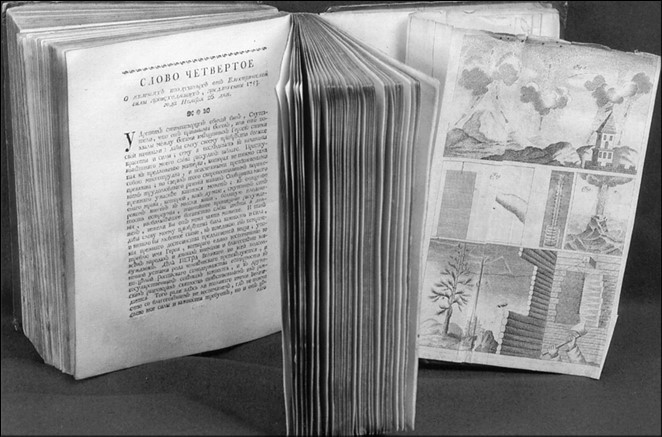

Свои представления о движениях атмосферы Ломоносов высказал на собрании Академии наук в «Слове о явлениях воздушных от электрической силы происходящих» (1753). На рисунке он изобразил это явление:

«Стрелы показывают восхождение воздуха в сиянии и погружение в тени… В жаркие летние дни зыблется, по-видимому, земная поверхность не для другой какой причины, как от смешения восходящего тёплого воздуха с погружающимся холодным… Из сего основания истолкованы мною многие явления с громовою силою бывающие».

Михаил Васильевич предполагал, что его идея из-за своей новизны не привлечёт внимания академиков, среди которых не было исследователей атмосферных явлений. Поэтому начал издалека:

«Великой истинно и праведной славы достигли те, которым толь сокровенные в натуре тайны старанием, или хотя и ненарочно, открыть приключилось и которых стопам последовать не за последнюю похвалу почитать должно. Того ради и я некоторую благодарность заслужить себе уповаю, когда движения воздуха, о которых, сколько мне известно, нет ещё ясного и подробного познания, или, по последней мере, толь обстоятельного истолкования, какого они достойны, когда движения воздуха, к горизонту перпендикулярные, на ясный полдень выведу, которые не токмо гремящей на воздухе электрической силы, но и многих других явлений в атмосфере и вне оной суть источник и начало».

Его идея не встретила ни возражений, ни одобрения: слишком нова, непривычна и непонятна. Среди петербургских академиков были специалисты ботаники, зоологи, картографы, математики, астрономы, физики. Немногие из них стремились постичь земную природу в глобальном масштабе как единое целое, а не «по ведомству» той или иной науки.

М.В. Ломоносов. «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». 1753 г.

Делая расчёты плотности воздуха при разных температурах и на разных высотах, Ломоносов доказал: временами возникает неустойчивость атмосферы. Тогда её средние охлаждённые и более тяжёлые массы устремляются вниз, вытесняя вверх нижний тёплый более лёгкий слой. Сходное явление должно происходить и летом. Поэтому перед грозой обычно затихает ветер и становится холоднее.

Небольшое отступление. Круговороты атмосферы в наше время рассматривают на глобальных моделях. Получается, что в экваториальной зоне воздух сильно нагревается, переносится примерно до 30° северной и южной широты, охлаждается, опускается к земле и частично возвращается к экватору. Эта схема слишком условна, не учитывает масштабы реального пространства и особенности земной поверхности.

У Ломоносова всё более реально и продуманно. Он подчеркнул: чем сильней в летний зной нагревается земля, тем выше поднимаются потоки нагретого воздуха. Они попадают в морозный слой атмосферы, «сгущаются», капли воды замерзают и, пока падают, на них намораживается «ледяная скорлупа».

Именно сильными вертикальными движениями воздуха объясняется форма кучевых облаков, их мощность, высота и склонность к шквалам и граду. Становится понятным, почему град бывает только летом в жаркое время, а не в холода.

Ломоносов припомнил случаи наступления зимних потеплений и резких похолоданий, ссылаясь на свои наблюдения и сведения о погоде в Европе. Привёл пример Британии, где морские ветры определяют мягкие тёплые, сравнительно тёплые зимы; и на Камчатке нет тех морозов, которые бывают западнее в Сибири на тех же широтах.

Он сделал вывод: «Оттепели почти всегда с дыханием и скорым стремлением ветра в пасмурную погоду случаются; мороз, напротив того, после утихнувших ветров с ясностию неба жестокость свою показывать начинает».

Почему зимой при безветренной ясной погоде внезапно наступают холода? Ломоносов высказал гипотезу: причина в нисходящих потоках холодного воздуха. Откуда он поступает к земле? Из «средней части атмосферы», где «не весьма высоко над головами нашими надстоит всегда сильной зимы строгость». Так он соединил представление о морозном слое Земли с конкретными локальными вертикальными перемещениями воздушных масс атмосферы.

Вполне возможно, что такое явление мы наблюдаем в средней полосе весной во время так называемых «черёмуховых холодов». Идёт бурный рост растений, активно поглощающих атмосферную двуокись углерода, углекислый газ. Его называют «парниковым», ибо он, как некоторые другие газы (в частности, водяной пар), задерживает отражённые земной поверхностью солнечные лучи. При недостатке в воздухе этих газов, отражённая солнечная энергия уходит в космическое пространство, а к земной поверхности опускаются холодные массы воздуха.

Прославленный математик, физик, астроном Леонард Эйлер написал в Петербургскую академию, членом которой являлся, отзыв на «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих»: «Проницательный Ломоносов о течении сей тонкой материи в облаках рассуждая, великую помощь подаст тем, которые в сем исследовании хотят своих сил отведать. Так же преизрядны его размышления о нисхождении верхнего воздуха и о внезапных морозах» (1754).

В ту пору наметилось противостояние физико-математического и естественно-исторического познания Природы. Наиболее ярким представителем первого направления был прославленный Исаак Ньютон. Он оставался кабинетным и лабораторным учёным, астрономом, физиком, математиком. Единство мироздания он предполагал как проявление абсолютного пространства и времени. Олицетворял это единство Бог.

В «Математических основаниях натуральной философии» он изложил своё кредо: «Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений». Но там же в заключительной главе сказано: «Изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и власти могущественного и премудрого Существа». (Поистине обожествление механических движений, доступных математическому описанию!)

И ещё: «От слепой необходимости природы, которая повсюду и всегда одна и та же, не может происходить изменение вещей. Всякое разнообразие вещей, сотворённых по месту и времени, может происходить лишь от мысли и воли Существа необходимо существующего».

Иначе видел, ощущал, познавал земную природу Ломоносов. Она была для него живой, находящейся в постоянном движении, первопричина которого нам неизвестна (если она вообще была). Ломоносов при необходимости использовал математику, занимался физикой и химией, но всегда имел в виду единство природы. Это определило его достижения во многих областях знания.

Назад: Морозная сфера Земли

Дальше: Природа молнии