Преддверно-улитковый орган

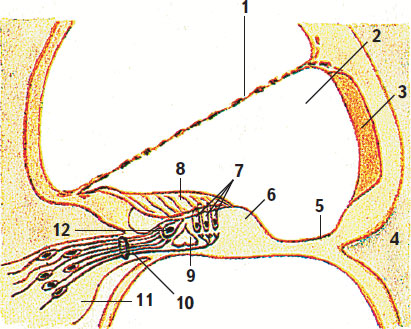

Органы слуха и равновесия (статического чувства) у человека объединены между собой в сложную систему, разделенную на три отдела: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо (рис. 190).

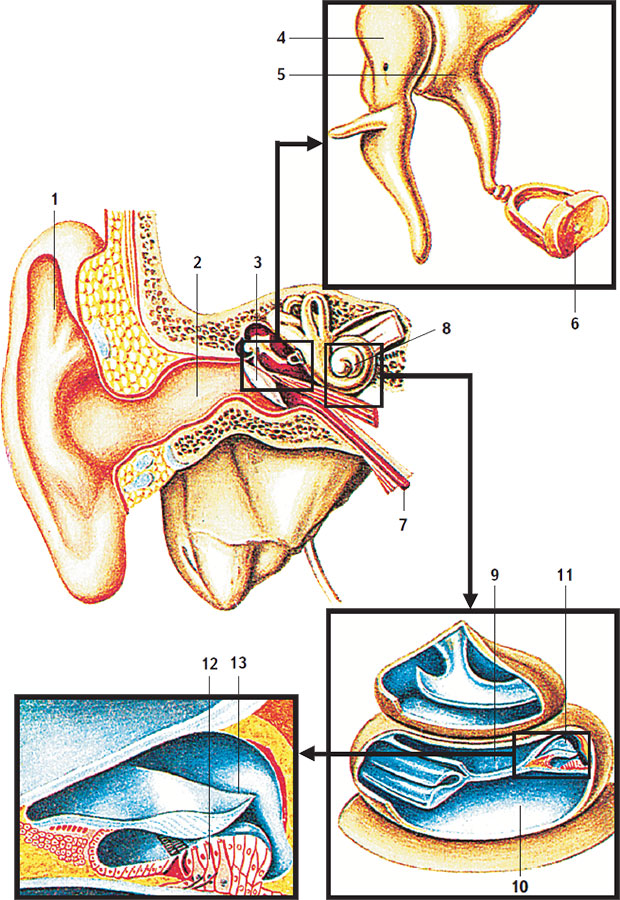

Рис. 190. Орган слуха и его части:

1 – ушная раковина; 2 – наружный слуховой проход; 3 – барабанная перепонка; 4 – молоточек; 5 – наковальня; 6 – стремя; 7 – слуховая труба; 8 – улитка; 9 – лестница преддверия; 10 – барабанная лестница; 11 – улитковый проток; 12 – спиральный (кортиев) орган; 13 – покровная мембрана

Наружное ухо. Ушная раковина – эластический хрящ сложной формы, на дне которого находится наружное слуховое отверстие.

Наружный слуховой проход длиной 33–35 мм закрыт барабанной перепонкой, которая отделяет наружное ухо от среднего. Она представляет собой пластинку толщиной 0,1 мм, имеющую форму эллипса размерами 9 × 11 мм. В эпителии, выстилающем наружный слуховой проход, наряду с большим количеством сальных, имеются особые трубчатые серные железы (видоизмененные потовые), вырабатывающие вязкий, желтоватый секрет – «ушную серу».

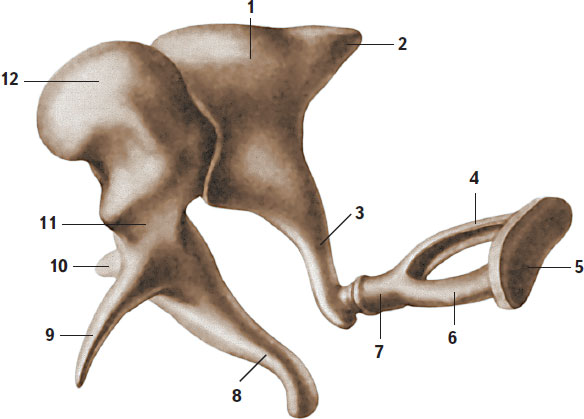

Среднее ухо представляет собой воздухоносную барабанную полость объемом около 1 см, расположенную в толще пирамиды височной кости. В барабанной полости находятся три слуховые косточки и сухожилия мышц. Барабанная полость продолжается в слуховую (евстахиеву) трубу, которая открывается в носовой части глотки. Труба выполняет очень важную функцию – способствует выравниванию давления воздуха внутри барабанной полости по отношению к наружному. Слуховые косточки (стремя, наковальня, молоточек) составляют цепь, передающую звуковые колебания и соединяющую барабанную перепонку с закрытым вторичной барабанной перепонкой окном преддверия, ведущим в полость внутреннего уха. Рукоятка молоточка сращена с барабанной перепонкой, а его головка сочленена с телом наковальни. Длинный отросток наковальни сочленяется с головкой стремечка, основание которого входит в окно преддверия. Косточки покрыты слизистой оболочкой (рис. 191). Две мышцы (напрягающая барабанную перепонку и стременная) регулируют движение косточек.

Рис. 191. Слуховые косточки:

1 – наковальня; 2 – короткая ножка наковальни; 3 – длинная ножка наковальни; 4 – задняя ножка стремени; 5 – основание стремени; 6 – передняя ножка стремени; 7 – головка стремени; 8 – рукоятка молоточка; 9 – передний отросток молоточка; 10 – латеральный отросток молоточка; 11 – шейка молоточка; 12 – головка молоточка

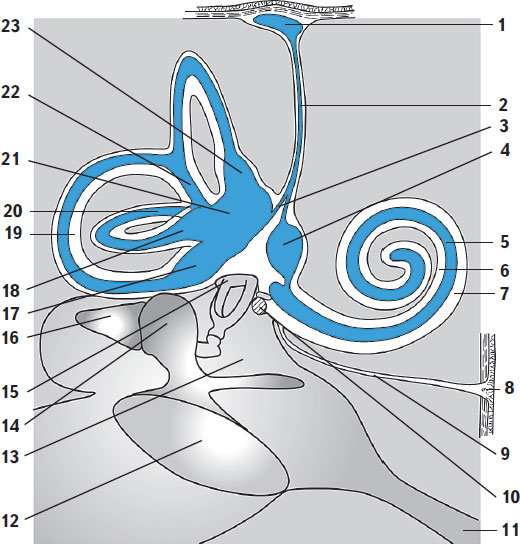

Внутреннее ухо, расположенное в пирамиде височной кости, состоит из перепончатого лабиринта, который залегает в костном лабиринте. Между обоими лабиринтами имеется пространство, заполненное перилимфой. Три костных полукружных канала лежат в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: сагиттальной, горизонтальной, фронтальной. Каждый канал имеет по две ножки, одна из которых (ампулярная костная ножка) перед впадением в преддверие расширяется, образуя ампулу. Соседние ножки переднего и заднего каналов соединяются, образуя общую костную ножку, поэтому 3 канала открываются в преддверие пятью отверстиями. Костная улитка образует 2,5 витка вокруг горизонтально лежащего стержня-веретена (рис. 192).

Рис. 192. Строение перепончатого лабиринта и его положение в костном лабиринте (схема):

1 – эндолимфатический мешочек; 2 – эндолимфатический проток; 3 – проток эллиптического мешочка; 4 – сферический мешочек; 5 – улитковый проток; 6 – лестница преддверия; 7 – барабанная лестница; 8 – наружное отверстие канальца (водопровода) улитки; 9 – перилимфатический проток (водопровод) улитки; 10 – окно улитки; 11 – слуховая труба; 12 – барабанная перепонка; 13 – барабанная полость; 14 – молоточек; 15 – основание стремени; 16 – наковальня; 17 – ампула заднего полукружного протока; 18 – ампула латерального полукружного протока; 19 – перилимфатическое пространство заднего (костного) полукружного канала; 20 – перепончатая ножка (латеральный полукружный проток); 21 – эллиптический мешочек; 22 – общая перепончатая ножка; 23 – передняя (верхняя) перепончатая ампула

Перепончатый лабиринт, повторяющий форму костного, заполнен эндолимфой. Лабиринт состоит из двух частей: вестибулярного и улиткового лабиринтов. Вестибулярный лабиринт – периферический отдел статокинетического анализатора (орган равновесия) – состоит из двух мешочков: эллиптического (маточка) и сферического, которые сообщаются между собой, а также трех полукружных протоков, залегающих в одноименных костных каналах. Одна из ножек каждого протока, расширяясь, образует перепончатые ампулы. Участки стенки мешочков, выстланные чувствительными рецепторными клетками, называются пятнами, аналогичные участки ампул – гребешками (рис. 193).

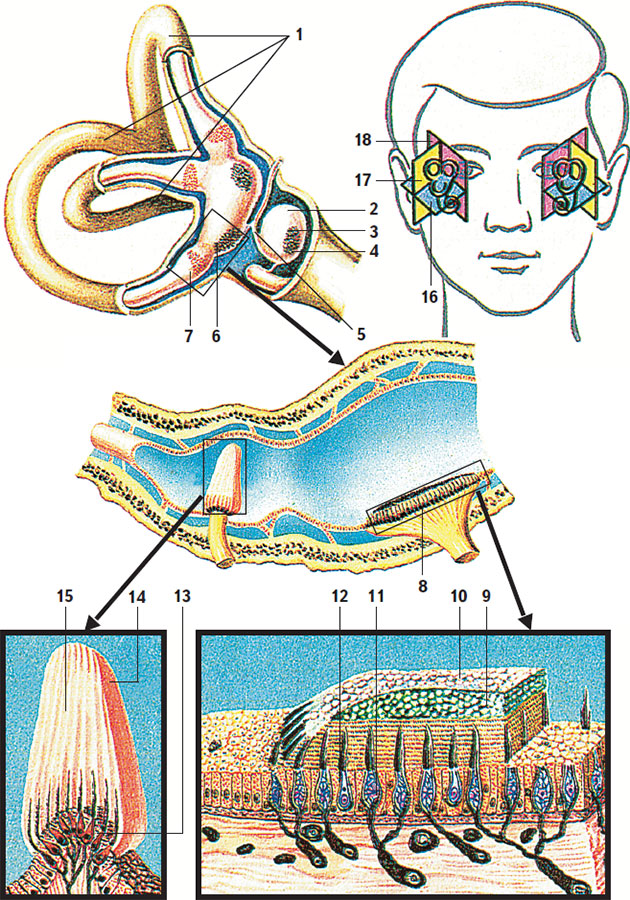

Рис. 193. Орган равновесия и его части:

1 – полукружные каналы; 2 – преддверие; 3 – сферический мешочек; 4 – пятно сферического мешочка; 5 – эндолимфатический проток; 6 – эллиптический мешочек; 7 – ампула; 8 – отолитовый аппарат; 9 – статоконии; 10 – мембрана статоконий; 11 – поддерживающие клетки; 12, 13 – волосковые (сенсорные) клетки; 14 – ампульный гребешок; 15 – купол; 16 – латеральный полукружный канал; 17 – передний полукружный канал; 18 – задний полукружный канал

Эпителий пятен содержит воспринимающие клетки, на верхних поверхностях которых имеется по 60–80 волосков (микроворсинок), обращенных в полость лабиринта. Поверхность клеток покрыта студенистой мембраной, содержащей кристаллы углекислого кальция (статолиты). Нервные окончания разветвляются, окружая наподобие чаш рецепторные клетки, формируют синапсы с их телами. Рецепторные клетки пятен воспринимают изменения силы тяжести, прямолинейные движения и линейные ускорения. Ампулярные гребешки воспринимают изменение углового ускорения.

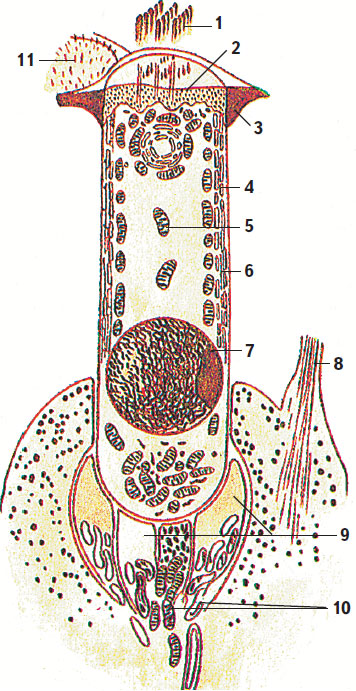

Улитковый лабиринт – периферический конец слухового анализатора – залегает в костной улитке. Костный спиральный канал разделяет проток на три части, занимая среднюю из них: верхняя – лестница преддверия, нижняя – барабанная лестница. В них находится перилимфа (рис. 194).

Рис. 194. Строение улиткового протока 3 (схема):

1 – преддверная мембрана; 2 – улитковый проток; 3 – сосудистая полоска; 4 – кость; 5 – базилярная пластинка; 6 – спиральный (кортиев) орган; 7 – наружные волосковые клетки спирального (кортиева) органа; 8 – покровная мембрана; 9 – внутренний туннель; 10 – нервные волокна; 11 – узел (спиральный) улитки; 12 – внутренняя волосковая клетка

Улитковый проток заполнен эндолимфой и представляет собой соединительнотканный мешок длиной около 3,5 см. Улитковый проток на поперечном разрезе имеет треугольную форму.

На барабанной стенке и по всей длине улиткового канала располагается воспринимающий звуки спиральный орган (кортиев). По всей его длине тянется в виде спирали покровная мембрана – лентовидная пластинка желеобразной консистенции, касаясь вершин его рецепторных волосковых клеток, лежащих на базилярной соединительнотканной мембране. Мембрана образована примерно 24 тыс. тонких радиальных коллагеновых волокон, длина которых возрастает от основания улитки к ее вершине.

Рис. 195. Ультрамикроскопическое строение волосковой сенсорной клетки спирального органа (схема):

1 – слуховые волоски; 2 – кутикула; 3 – сетчатая мембрана; 4 – оболочка клетки; 5 – митохондрия; 6 – эндоплазматическая сеть; 7 – ядро; 8 – фаланговая пластинка наружной поддерживающей клетки; 9 – нервные окончания; 10 – митохондрии в нервном окончании; 11 – микроворсинки на опорных клетках

(по В.Г. Елисееву и др.)

Рецепторные клетки несут на своей поверхности слуховые волоски (микроворсинки), верхушки которых прикрепляются к описанной покровной пластинке (рис. 195). К телам волосковых клеток подходят нервные окончания, образующие с ними синапсы. Тела афферентных нейронов (I-е нейроны) залегают в спиральном ганглии, расположенном в толще спиральной костной пластинки.

Высокие звуки раздражают только волосковые клетки, расположенные на нижних завитках улитки, а низкие звуки – волосковые клетки вершины улитки и часть клеток на нижних завитках.

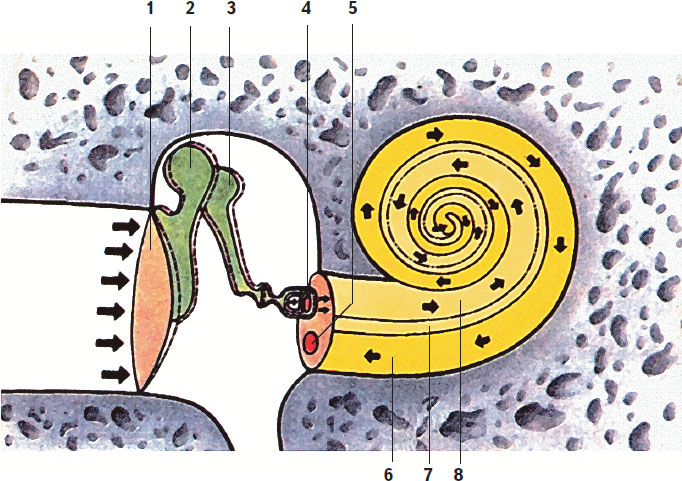

Распространение звуковой волны. Звуковые волны через наружный слуховой проход достигают барабанной перепонки. Ее колебания передаются через цепь слуховых косточек на окно преддверия, что вызывает передвижение перилимфы и воспринимается эндолимфой улиткового протока. Благодаря этому происходит волнообразное движение основной мембраны, которая в зависимости от частоты и интенсивности звука колеблется по всей своей длине. Эти колебания приводят к возникновению нервных импульсов, которые проводятся в кору височной доли больших полушарий мозга, где расположен центральный (корковый) конец слухового анализатора (рис. 196).

Рис. 196. Распространение звуковой волны (показано стрелками) в наружном, среднем и внутреннем ухе:

1 – барабанная перепонка; 2 – молоточек; 3 – наковальня; 4 – стремя; 5 – круглое окно; 6 – барабанная лестница; 7 – улитковый проток; 8 – лестница преддверия

Человек способен воспринимать звуковые колебания от 16 Гц (16 колебаний в секунду) до 21 000 Гц. С возрастом эта величина снижается в два-три раза – до 5000 Гц у старых людей. Шум вредно действует на орган слуха и на психику человека, вызывая психоэмоциональный стресс.

Назад: Орган зрения

Дальше: Орган обоняния