Орган зрения

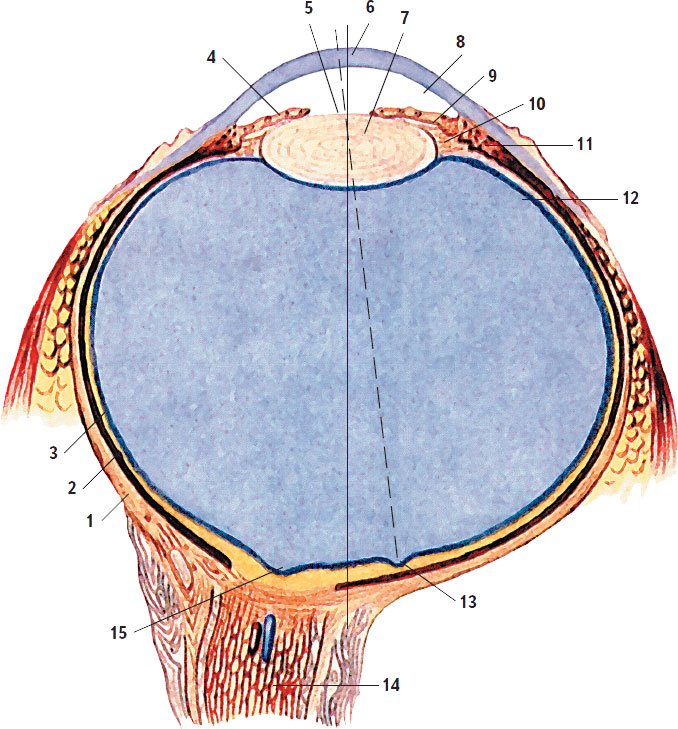

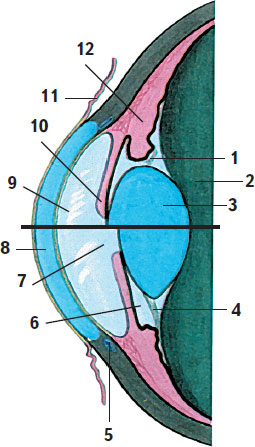

Орган зрения состоит из глазного яблока со зрительным нервом и вспомогательных органов глаза. Глазное яблоко шаровидной формы, имеет три оболочки: фиброзную, сосудистую и внутреннюю, или сетчатку (рис. 183). Наружная фиброзная оболочка подразделяется на задний отдел – склеру (плотная соединительнотканная оболочка) и прозрачную выпуклую роговицу, лишенную кровеносных сосудов.

Рис. 183. Строение глазного яблока, горизонтальный разрез (сплошной линией показана наружная ось глаза, пунктирной – зрительная ось глаза):

1 – фиброзная оболочка (склера); 2 – собственно сосудистая оболочка; 3 – сетчатка; 4 – радужка; 5 – зрачок; 6 – роговица; 7 – хрусталик; 8 – передняя камера глазного яблока; 9 – задняя камера глазного яблока; 10 – ресничный поясок; 11 – ресничное тело; 12 – стекловидное тело; 13 – центральная ямка; 14 – зрительный нерв; 15 – диск зрительного нерва

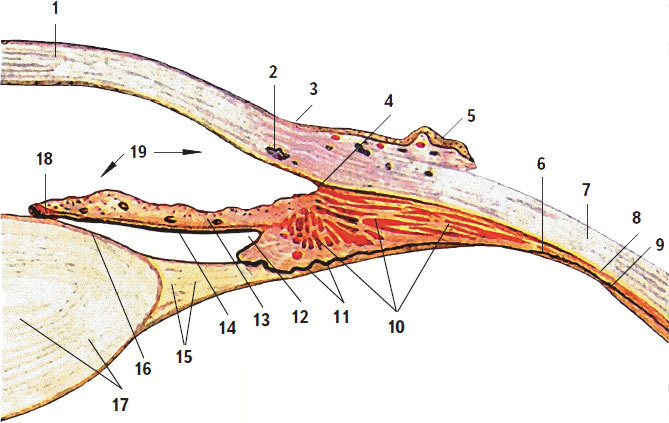

Сосудистая оболочка глазного яблока расположена под склерой, богата кровеносными сосудами и состоит из трех частей: собственно сосудистой оболочки, ресничного тела и радужки. Ресничное тело предназначено для аккомодации глаза, поддерживая, фиксируя и растягивая хрусталик. Ресничное тело делится на две части: внутреннюю – ресничный венец и наружную – ресничный кружок. От поверхности последнего к хрусталику отходят ресничные отростки, к которым прикрепляются волокна связки, идущие к хрусталику. Большая часть ресничного тела – это ресничная мышца. При ее сокращении хрусталик расправляется, округляется, вследствие этого выпуклость и преломляющая сила его увеличиваются, происходит аккомодация на близлежащие предметы. Гладкие мышечные клетки в старческом возрасте частично атрофируются, на их месте появляются участки соединительной ткани, что приводит к нарушению аккомодации и возникновению дальнозоркости (рис. 184).

Рис. 184. Строение передне-боковой части глазного яблока, разрез в горизонтальной плоскости:

1 – роговица; 2 – венозный синус склеры; 3 – лимб (край роговицы); 4 – радужно-роговичный угол; 5 – конъюнктива; 6 – ресничная часть сетчатки; 7 – склера; 8 – сосудистая оболочка; 9 – зубчатый край сетчатки; 10 – ресничная мышца; 11 – ресничные отростки; 12 – задняя камера глазного яблока; 13 – радужка; 14 – задняя поверхность радужки; 15 – ресничный поясок; 16 – капсула хрусталика; 17 – хрусталик; 18 – сфинктер зрачка (мышца, суживающая зрачок); 19 – передняя камера глазного яблока

Ресничное тело кпереди продолжается в радужку, которая, располагаясь между роговицей и хрусталиком, представляет собой круглый диск с отверстием в центре (зрачок). В толще радужки проходят две мышцы: сфинктер (суживатель) зрачка и мышца, расшияющая зрачок (его дилататор). Различное количество и качество пигмента меланина в радужке обусловливает цвет глаз – карий, черный (при наличии большого количества пигмента) или голубой, зеленоватый (если мало пигмента), альбиносов.

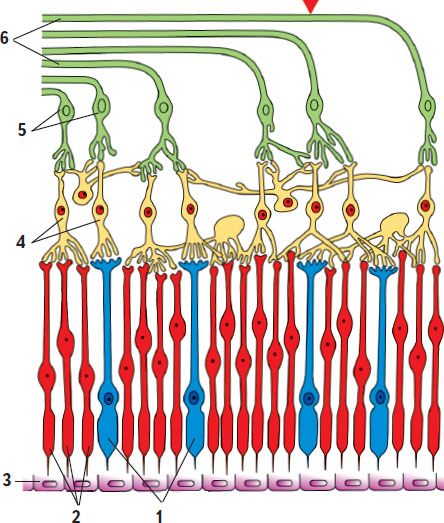

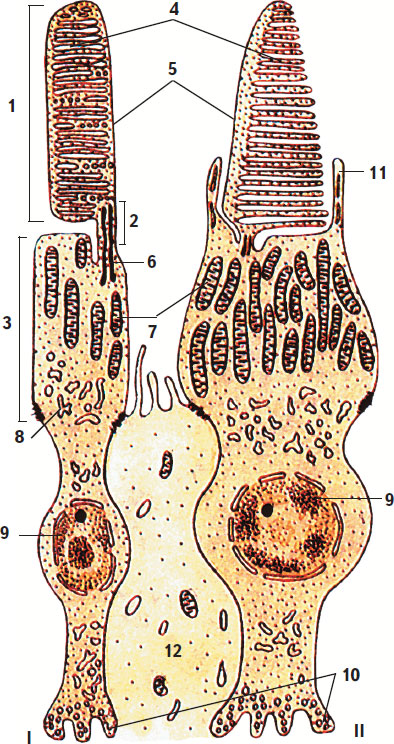

Внутренняя светочувствительная оболочка глазного яблока (сетчатка) состоит из двух листков: внутреннего – светочувствительного (нервная часть) и наружного – пигментного. В сетчатке выделяют радиально ориентированные трехнейронные цепи, представленные наружным фоторецепторным слоем, средним – ассоциативным и внутренним – ганглионарным (рис. 185). Палочки и колбочки представляют собой фоторецеторные клетки (I нейрон). Каждая палочка имеет складки цитолеммы, в которую встроен зрительный пурпур – родопсин. Колбочки отличаются от палочек большей величиной (рис. 186). В колбочках имеется иодопсин. Зрительный пигмент поглощает часть падающего на него света и отражает остальную часть. Каждая палочка или колбочка содержит пигмент, который поглощает лучи с определенной длиной световой волны. Поглощая фотон, зрительный пигмент меняет свою конфигурацию, при этом освобождается энергия, которая используется для осуществления цепи химических реакций, что и приводит к возникновению нервного импульса.

Рис. 185. Расположение нейронов в сетчатке глаза (схема):

1 – колбочки; 2 – палочки; 3 – пигментные клетки; 4 – биполярные клетки; 5 – ганглиозные клетки; 6 – нервные волокна. Красной стрелкой показано направление пучка света

Рис. 186. Палочковидная (I) и колбочковидная (II) зрительные клетки – фоторецепторные клетки. Ультрамикроскопическое строение:

1 – наружный сегмент палочки; 2 – связующий отдел между наружным и внутренним сегментами палочки; 3 – внутренний сегмент палочки; 4 – диски; 5 – клеточная оболочка; 6 – двойные микрофибриллы; 7 – митохондрии; 8 – пузырьки эндоплазматической сети; 9 – ядро; 10 – область синапса с биполярным нейроцитом; 11 – пальцевидные отростки внутреннего сегмента колбочковидной зрительной клетки; 12 – лучевой глиоцит (мюллерово волокно)

(по И. В. Алмазову и Л. С. Сутулову)

Функция палочек и колбочек. В сетчатке глаза человека содержится один тип палочек и три типа колбочек, каждый из которых воспринимает свет определенной длины волны: от 400 до 700 нм. Количество колбочек в сетчатке глаза человека достигает 6–7 млн, палочек – в 10–20 раз больше. Существуют три типа колбочек, каждый из которых вопринимает красный, синий или желтый свет (цветовое зрение). Палочки воспринимают информацию об освещенности и форме предметов. Палочки воспринимают слабый свет, т. е. необходимы в темноте, колбочки – при ярком свете.

Хрусталик и стекловидное тело – светопреломляющие среды глаза. Хрусталик – прозрачная двояковыпуклая линза диаметром около 9 мм. Хрусталик меняет свою форму под влиянием ресничной мышцы. При ее расслаблении хрусталик уплощается (установка на дальнее видение), при сокращении выпуклость хрусталика увеличивается (установка на ближнее видение) (рис. 187). Это и называется аккомодацией глаза. Стекловидное тело заполняет пространство между сетчаткой и хрусталиком. Принцип устройства фотоаппарата аналогичен строению глаза. Роль диафрагмы в глазу выполняет зрачок, который в зависимости от освещенности суживается (при ярком свете) или расширяется (при тусклом свете). Объективом служат хрусталик и стекловидное тело. Лучи света в глазу попадают на сетчатку, при этом изображение перевернутое. Пучок света попадает на желтое пятно сетчатки (скопление фоторецепторов), являющееся зоной наилучшего видения.

Рис. 187. Изменение формы хрусталика при натяжении и расслаблении ресничной мышцы (схема):

1 – ресничный поясок (расслаблен); 2 – стекловидное тело; 3 – хрусталик; 4 – ресничный поясок (натянут); 5 – венозный синус склеры; 6 – задняя камера глазного яблока; 7 – зрачок; 8 – роговица; 9 – передняя камера глазного яблока; 10 – радужка; 11 – конъюнктива; 12 – ресничное тело

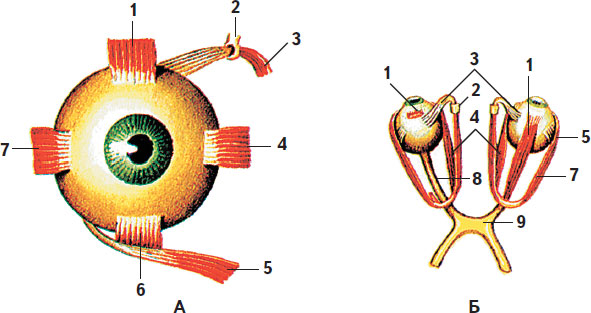

Вспомогательные органы глаза. Четыре прямые (верхняя, нижняя, медиальная, латеральная) и две косые (верхняя и нижняя) поперечнополосатые мышцы составляют двигательный аппарат глаза (рис. 188). Благодаря содружественному действию мышц движения обоих глазных яблок синхронные.

Рис. 188. Мышцы глазного яблока (глазодвигательные мышцы); вид спереди (А) и сверху (Б):

1 – верхняя прямая мышца; 2 – блок; 3 – верхняя косая мышца; 4 – медиальная прямая мышца; 5 – нижняя косая мышца; 6 – нижняя прямая мышца; 7 – латеральная прямая мышца; 8 – зрительный нерв; 9 – перекрест зрительных нервов

Веки защищают глазное яблоко спереди. Они представляют собой кожные складки, ограничивающие глазную щель и закрывающие ее при смыкании. В толще хрящей века заложены открывающиеся по их краям разветвленные сальные (мейбомиевы) железы. Задняя поверхность век покрыта конъюнктивой, которая продолжается в конъюнктиву глаза. Конъюнктива – тонкая слизистая оболочка, которая ограничивает конъюнктивальный мешок. По краям век располагаются в 2–3 ряда ресницы, в их волосяные сумки открываются выводные протоки сальных и потовых ресничных желез. На каждом веке около 80 ресниц, которые защищают глаза от попадания инородных частиц. Ресницы обновляются примерно в течение 100 дней. Человек регулярно моргает, примерно один раз за 5 секунд.

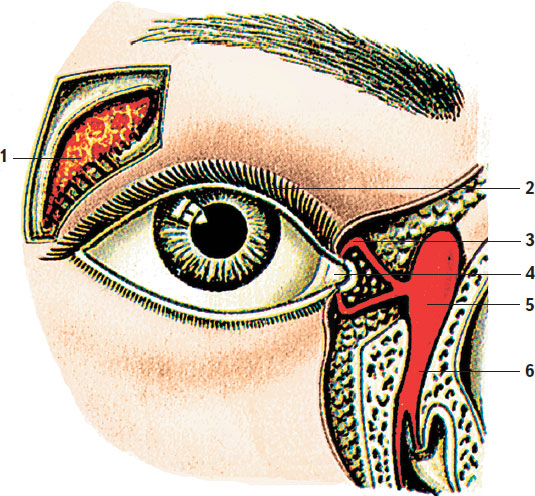

Слезный аппарат включает одноименную железу и систему слезных путей. От 5 до 12 выводных канальцев открываются в конъюнктивальный мешок. У медиального угла глаза, на краях век, там, где они расходятся, окружая слезное озеро, расположен слезный сосочек, на котором имеются узкие отверстия – слезные точки, дающие начало слезным канальцам, впадающим в слезный мешок, нижний конец которого переходит в носослезный проток, открывающийся в полость носа (рис. 189).

Рис. 189. Слезный аппарат глаза, правого:

1 – слезная железа; 2 – верхнее веко; 3 – слезный каналец; 4 – слезное озеро; 5 – слезный мешок; 6 – носослезный проток

Слезы увлажняют конъюнктиву глаза и обезвреживают микроорганизмы. Без слез конъюнктива и роговица высохли бы и человек ослеп. Ежедневно слезные железы вырабатывают около 100 мл слезы. Со слезами выделяются из организма химические вещества, образующиеся при нервном напряжении или эмоциональном стрессе. Слеза имеет слабощелочную реакцию, в основном состоит из воды, в которой содержится около 1,5 % NaCl, 0,5 % альбумина и слизь. В слезе имеется лизоцим, обладающий бактерицидным действием.

Назад: Органы чувств

Дальше: Преддверно-улитковый орган