Легкое

Легкое, правое и левое, по форме напоминает конус с уплощенной одной стороной и закругленной верхушкой.

Глубокими щелями легкие подразделяются на доли: правое – на три, левое – на две (см. рис. 93). Доли легких – это отдельные, до известной степени изолированные, анатомически обособленные участки легкого с вентилирующим их долевым бронхом и собственным долевым сосудисто-нервным комплексом.

Сегмент – это участок легочной ткани, имеющий свои сосуды и нервные волокна и вентилируемый сегментарным бронхом. Сегменты не имеют четко выраженных видимых границ.

Сегменты образованы легочными дольками (число их в одном сегменте примерно 80), разделенными междольковыми соединительнотканными перегородками.

Долька представляет собой участок легочной ткани, вентилируемый претерминальной (дольковой) бронхиолой, сопровождаемой конечными ветвлениями легочных артериол и венулами, лимфатическими сосудами и нервами.

В верхушку каждой дольки входит претерминальная дольковая бронхиола, которая разветвляется на 3–7 мельчайших концевых (терминальных) бронхиол диаметром около 0,5–0,15 мм каждая.

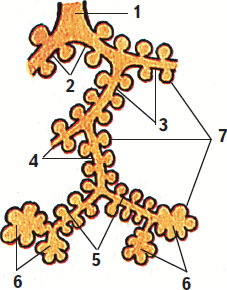

Структурной и функциональной единицей легкого является ацинус. Это система разветвлений одной концевой (терминальной) бронхиолы, делящейся на 14–16 дыхательных (респираторных) бронхиол I порядка, которые дихотомически делятся на респираторные бронхиолы II порядка. Последние также разветвляются на респираторные бронхиолы III порядка, образующие 2–3 генерации альвеолярных ходов (до 1500), несущих на себе до 20000 альвеолярных мешочков и альвеол. В одной легочной дольке насчитывается около 50 ацинусов (рис. 103).

Рис. 103. Строение ацинуса легкого:

1 – терминальная бронхиола; 2 – дыхательная бронхиола 1-го порядка; 3 – дыхательная бронхиола 2-го порядка; 4 – дыхательная бронхиола 3-го порядка; 5 – альвеолярные ходы; 6 – альвеолярные мешочки; 7 – альвеолы

Уже на стенках дыхательных бронхиол имеются бухтообразные выпячивания – альвеолы. Альвеолы напоминают пузырьки, разделенные межальвеолярными перегородками. В каждой перегородке расположена густая сеть кровеносных капилляров.

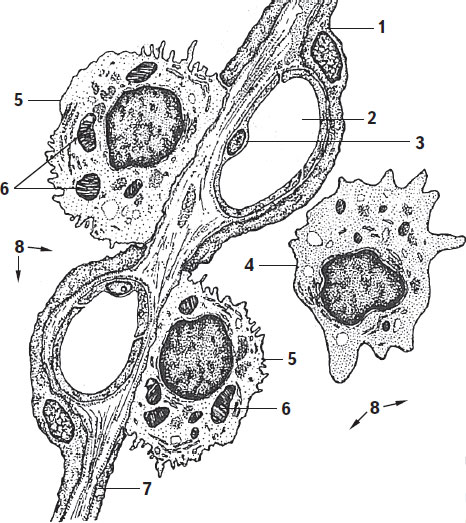

Альвеолы выстланы изнутри клетками двух типов: респираторными (дыхательными) альвеолоцитами и большими (гранулярными) альвеолоцитами (рис. 104). Дыхательные альвеолоциты выстилают около 87,5 % поверхности альвеол. Большие (гранулярные) альвеолоциты вырабатывают основную часть сурфактанта, выстилающего изнутри альвеолы. Основная функция сурфактанта – поддержание поверхностного натяжения альвеолы и противодействие спадению альвеолы при выдохе.

Рис. 104. Строение межальвеолярной перегородки:

1 – респираторный альвеолоцит; 2 – просвет кровеносного капилляра; 3 – эндотелиальная клетка; 4 – альвеолярный макрофаг; 5 – большой альвеолоцит; 6 – осмиофильные тельца; 7 – эластическое волокно; 8 – просвет альвеол

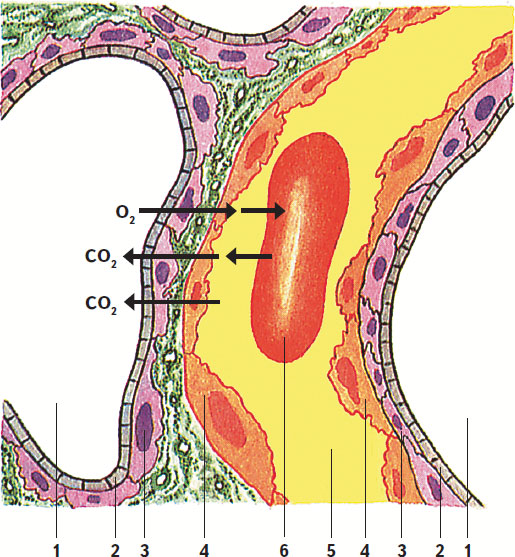

Воздушно-кровяной барьер (аэрогематический), через который происходит газообмен, очень тонок (0,2–0,5 мкм). Он образован цитоплазмой дыхательных альвеолоцитов, базальной мембраной, на которой они лежат, сливающейся с базальной мембраной кровеносных капилляров, и цитоплазмой эндотелиоцитов стенки капилляра. Каждый капилляр граничит с одной или несколькими альвеолами (рис. 105).

Рис. 105. Аэрогематический барьер в легком:

1 – просвет альвеол; 2 – сурфактант; 3 – альвеолоцит; 4 – эндотелиоцит; 5 – просвет капилляра; 6 – эритроцит в просвете капилляра; стрелками показан путь кислорода и углекислого газа через аэрогематический барьер (между кровью и воздухом)

Назад: Трахея и бронхи

Дальше: Плевра