Печень и желчный пузырь

Печень – самая крупная железа человека, имеет мягкую консистенцию, красно-бурый цвет. Масса трупной печени 1,5 кг, у живого человека масса ее, благодаря наличию крови, примерно на 400 г больше. Масса печени взрослого человека составляет около 1/36 массы тела, у новорожденного – 1/20 (около 135 г), и она занимает бо́льшую часть брюшной полости.

Печень – основная биохимическая железа организма. Печень участвует в обмене белков, углеводов, жиров, витаминов и др.

Среди многочисленных функций печени важны защитная, обезвреживающая, желчеобразовательная и др. В утробный период печень является важным кроветворным органом.

Печень расположена в брюшной полости под диафрагмой справа, лишь небольшая часть ее заходит у взрослого влево от срединной линии. Передняя верхняя (диафрагмальная) поверхность печени выпуклая соответственно вогнутости диафрагмы, к которой она прилежит, на ней видно сердечное вдавление. Передний край печени – острый.

Нижняя (висцеральная) поверхность имеет ряд вдавлений, вызванных органами, которые прилежат к ней.

Серповидная связка, представляющая собой дубликатуру брюшины, переходящей с диафрагмы на печень, делит диафрагмальную поверхность печени на две доли – большую правую и значительно меньшую левую. На висцеральной поверхности печени видны две сагиттальные и одна поперечная борозды.

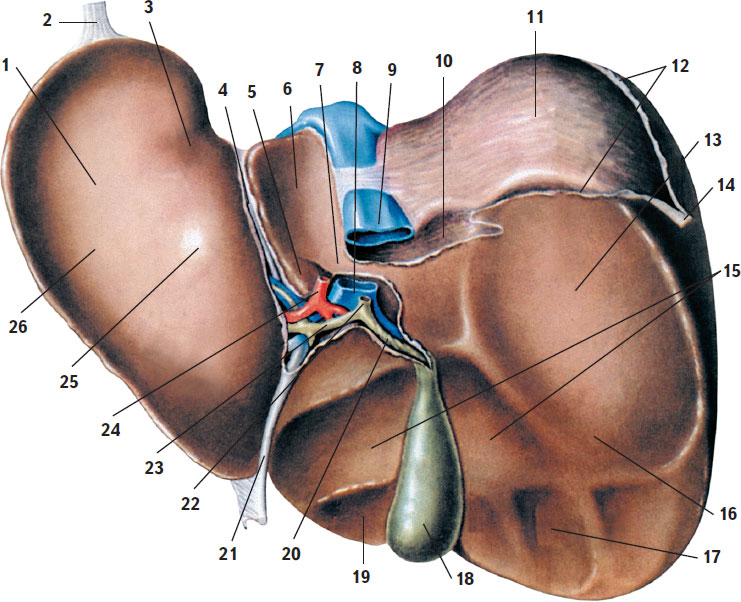

Поперечная и сагиттальные борозды делят нижнюю поверхность печени на 4 доли: левая соответствует левой доле верхней поверхности, остальные 3 доли – правой доле печени, включающей собственно правую долю, квадратную и хвостатую (рис. 90).

Рис. 90. Печень, вид снизу. Висцеральная поверхность:

1 – левая доля; 2 – левая треугольная связка; 3 – пищеводное вдавление; 4 – венозная связка; 5 – сосочковый отросток; 6 – хвостатая доля; 7 – хвостатый отросток; 8 – воротная вена; 9 – нижняя полая вена; 10 – надпочечниковое вдавление; 11 – задняя часть диафрагмальной поверхности; 12 – место перехода брюшины; 13 – почечное вдавление; 14 – правая треугольная связка; 15 – двенадцатиперстно-кишечное вдавление; 16 – правая доля; 17 – ободочнокишечное вдавление; 18 – желчный пузырь; 19 – квадратная доля; 20 – пузырный проток; 21 – круглая связка печени; 22 – общий желный проток; 23 – общий печеночный проток; 24 – собственная печеночная артерия; 25 – сальниковый бугор; 26 – желудочное вдавление

Под брюшиной находится фиброзная оболочка (глиссонова капсула), соединительная ткань которой уходит в глубь печени, где прослойки соединительной ткани разделяют ее паренхиму на гексагональные дольки призматической формы диаметром около 1,5 мм (классические дольки).

Количество печеночных долек у человека достигает 500 000, однако в отличие от некоторых животных (верблюд, медведь, свинья), они плохо отграничены друг от друга.

Через 1 г печеночной ткани в минуту проходит около 0,85 мл крови, в течение часа вся кровь человека несколько раз проходит через синусоидные капилляры. Это дало основание старым анатомам назвать печень «самой нагруженной гаванью во всей реке жизни».

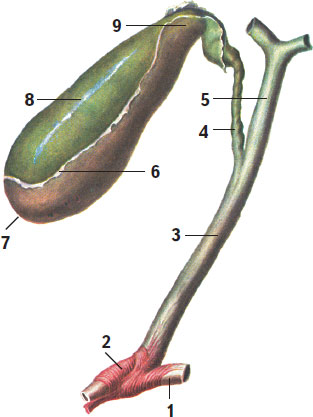

Желчный пузырь является резервуаром для хранения желчи. Пузырный проток, соединяясь с общим печеночным, образует общий желчный проток, который направляется вниз, прободает нисходящую часть двенадцатиперстной кишки, сливаясь с протоком поджелудочной железы, и открывается на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки (рис. 91).

Рис. 91. Желчный пузырь и желчные протоки:

1 – проток поджелудочной железы; 2 – сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы; 3 – общий желчный проток; 4 – пузырный проток; 5 – общий печеночный проток; 6 – серозная оболочка желчного пузыря; 7 – дно желчного пузыря; 8 – тело желчного пузыря; 9 – шейка желчного пузыря

Пучки гладких миоцитов окружают конец общего желчного протока в толще большого сосочка в стенке двенадцатиперстной кишки, образуя сфинктер ампулы (сфинктер Одди), который препятствует затеканию содержимого двенадцатиперстной кишки в желчный проток и проток поджелудочной железы. В период между пищеварениями сфинктер Одди закрыт, и желчь скапливается в желчном пузыре, где она концентрируется. Во время пищеварения сфинктер Одди, открываясь, пропускает желчь в двенадцатиперстную кишку. Выше сфинктера, над местом слияния протока поджелудочной железы с общим желчным протоком, располагается сфинктер общего желчного протока, который, собственно, регулирует приток желчи в кишку.

Желчный пузырь изнутри выстлан складчатой слизистой оболочкой. Покрывающий ее однослойный цилиндрический эпителий способен интенсивно всасывать воду. Поэтому пузырная желчь сгущается в 3–5 раз по сравнению с желчью, поступающей из печени в общий печеночный проток.

Одно из наиболее распространенных заболеваний человека желчнокаменная болезнь около 90 % желчных камней состоит из холестерина.

Кровоснабжение печени

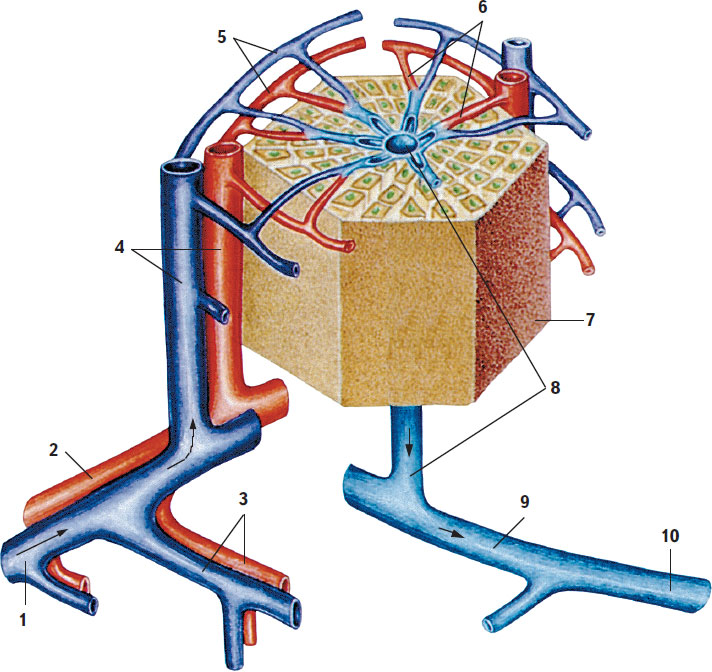

Сложной и многогранной функции печени соответствуют характер ее сосудистого русла и цитофизиология клеток, образующих печеночную ткань. Печень, в отличие от всех других органов, получает кровь из двух источников: артериальную – из собственной печеночной артерии, венозную – из воротной вены (рис. 92).

Рис. 92. Строение и кровоснабжение печеночной дольки (схема):

1 – воротная вена; 2 – печеночная артерия; 3 – сегментная вена и артерия; 4 – междольковые вена и артерия; 5 – вокругдольковые вены и артерия; 6 – внутридольковые гемокапилляры (синусоидные сосуды); 7 – классическая печеночная долька; 8 – центральная вена; 9 – поддольковая (собирательная) вена; 10 – печеночные вены

Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости: желудка, кишок, поджелудочной железы, селезенки и большого сальника. Войдя в ворота печени, оба сосуда (печеночная артерия и воротная вена) распадаются на долевые, сегментарные и т. д., вплоть до междольковых вены и артерии, которые проходят вдоль боковых поверхностей классических печеночных долек вместе с междольковым желчным протоком, образуя печеночные триады. От междольковых под прямым углом отходят вокругдольковые сосуды, окружающие дольку наподобие кольца.

От вокругдольковой вены начинаются синусоидные капилляры диаметром до 30 мкм и длиной 300–500 мкм, которые следуют к центру дольки, где вливаются в центральную вену дольки. На пути следования к центральной вене синусоидные капилляры сливаются с артериальными капиллярами, которые отходят от вокругдольковой артерии. Выйдя из дольки, центральная вена впадает в поддольковую. Сливаясь друг с другом, поддольковые вены формируют более крупные венозные сосуды системы печеночных вен, которые впадают в нижнюю полую вену.

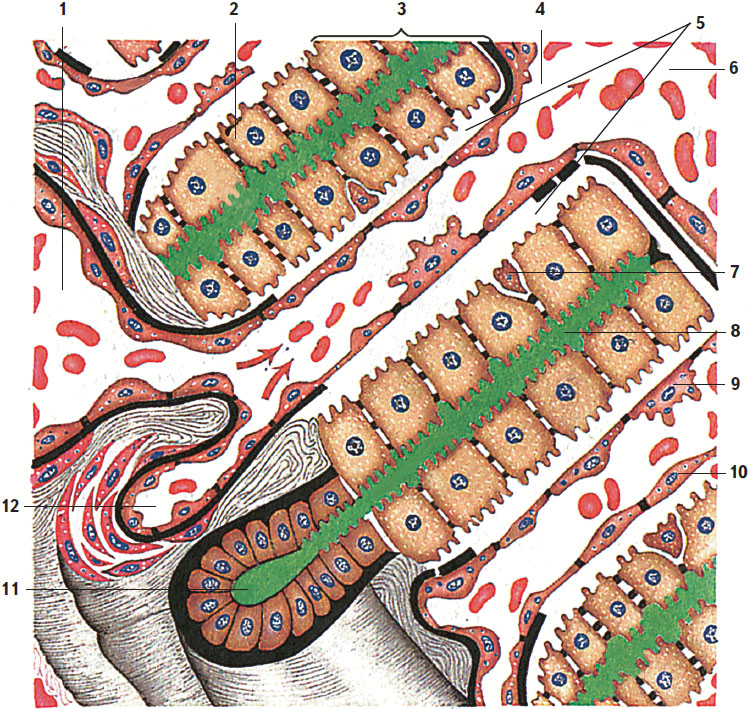

Печеночные клетки (гепатоциты) располагаются в виде тяжей (печеночные трабекулы) между капиллярами двумя рядами так, чтобы плазматическая мембрана каждой из них обязательно контактировала одной своей стороной с просветом желчного капилляра, другой соприкасалась со стенкой кровеносного капилляра (рис. 93). Секреция гепатоцитов осуществляется в двух направлениях: в желчные протоки – желчь, в кровеносные капилляры – глюкозу, мочевину, белки, жиры, витамины и т. д.

Рис. 93. Строение печеночной балки (схема):

1 – вокругдольковая вена; 2 – гепатоцит; 3 – печеночная балка; 4 – синусоидный сосуд; 5 – вокругсинусоидное пространство (пространство Диссе); 6 – центральная вена; 7 – вокругсинусоидный липоцит; 8 – желчный капилляр; 9 – звездчатый макрофагоцит; 10 – эндотелиальная клетка; 11 – вокругдольковый желчный проток; 12 – вокругдольковая артерия

Жёлчные канальцы (капилляры) не имеют собственной стенки – они ограничены цитоплазматической мембраной соседних гепатоцитов. У этих канальцев имеются короткие слепые ответвления – промежуточные канальцы печени (канальцы Геринга), заходящие между гепатоцитами.

Печень продуцирует желчь. Желчные капилляры начинаются слепо и объединяются в более крупные протоки. У ворот печени правая и левая ветви (приносящие желчь из соответствующих долей печени) сливаются, образуя общий печеночный проток.

Назад: Толстая кишка

Дальше: Поджелудочная железа