Поджелудочная железа

Поджелудочная железа – вторая по величине железа пищеварительного тракта, ее масса 60–100 г, длина 15–22 см. Поджелудочная железа имеет серовато-красный цвет, она дольчатая, расположена забрюшинно, простирается в поперечном направлении от двенадцатиперстной кишки до селезенки. Ее широкая головка помещается внутри «подковы» двенадцатиперстной кишки и переходит в тело, пересекающее I поясничный позвонок и заканчивающееся суженным хвостом у ворот селезенки. Поджелудочная железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой (рис. 94).

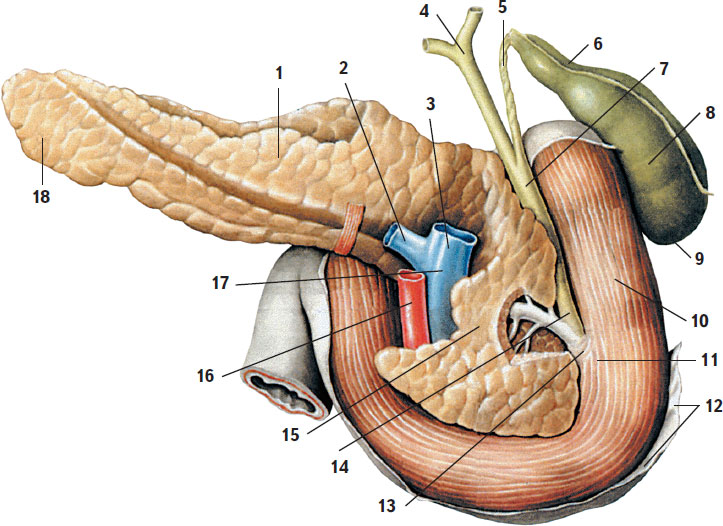

Рис. 94. Желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка, вид сзади. Часть стенки двенадцатиперстной кишки и конечная часть общего желчного протока вскрыты:

1 – тело поджелудочной железы; 2 – селезеночная вена; 3 – воротная вена; 4 – общий печеночный проток; 5 – пузырный проток; 6 – шейка желчного пузыря; 7 – общий желчный проток; 8 – тело желчного пузыря; 9 – дно желчного пузыря; 10 – двенадцатиперстная кишка; 11 – сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы (сфинктер ампулы, сфинктер Одди); 12 – брюшина; 13 – проток поджелудочной железы и его сфинктер; 14 – сфинктер общего желчного протока; 15 – головка поджелудочной железы; 16 – верхняя брыжеечная артерия; 17 – верхняя брыжеечная вена; 18 – хвост поджелудочной железы

Поджелудочная железа, по существу, состоит из двух желез – экзокринной, вырабатывающей у человека в течение суток 500–700 мл панкреатического сока, содержащего протеолитические ферменты (трипсин и химотрипсин), амилолитические (амилазу, гликозидазу и галактозидазу), липолитическую субстанцию (липазу) и др., участвующие в переваривании белков, жиров и углеводов, и эндокринной, продуцирующей гормоны, регулирующие углеводный и жировой обмен (инсулин, глюкагон, соматостатин и др.).

Экзокринная часть поджелудочной железы представляет собой сложную альвеолярно-трубчатую железу, разделенную на дольки очень тонкими перегородками, отходящими от капсулы. В дольках тесно лежат ацинусы, образованные одним слоем ацинозных клеток пирамидальной формы, тесно соприкасающихся между собой и лежащих на базальной мембране. Клетки содержат большое количество гранул зимогена. Секрет поступает в просвет ацинуса через апикальную поверхность клетки. В центре ацинуса располагаются центроацинозные клетки, которые образуют стенку выводящего секрет вставочного протока (рис. 95). Из вставочных протоков секрет поступает во внутридольковые протоки, которые, в свою очередь, впадают в междольковые, а последние – в проток поджелудочной железы, который проходит вдоль железы от хвоста к голове и открывается на вершине большого сосочка двенадцатиперстной кишки после слияния с общим желчным протоком. Непосредственно над местом слияния мышечный слой в стенке протока утолщается, образуя сфинктер протока поджелудочной железы.

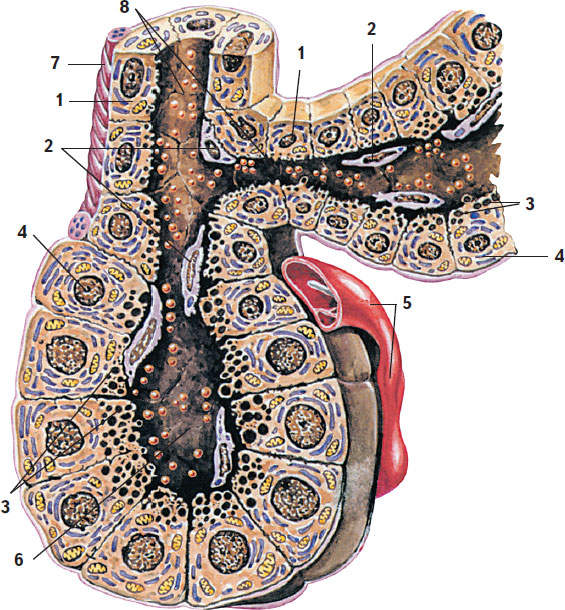

Рис. 95. Строение ацинуса поджелудочной железы:

1 – вставочный отдел; 2 – центроацинозные клетки вставочных отделов; 3 – секреторные гранулы в апикальной части клетки; 4 – ацинозные клетки; 5 – гемокапилляр; 6 – просвет ацинуса; 7 – нервное волокно; 8 – вставочный проток

Секреция ациноцитов находится под контролем блуждающих нервов и стимулируется гормоном холецистокинином.

Эндокринная часть поджелудочной железы образована группами клеток (панкреатические островки, или островки Лангерганса), которые располагаются в виде округлых (реже неправильной формы) диаметром 0,1–0,3 мм образований в толще железистых экзокринных долек. Количество панкреатических островков у взрослого человека колеблется от 200 тыс. до 1800 тыс.

Поджелудочная железа новорожденного очень мала, она весит около 2–3 г. У новорожденных и детей раннего возраста железа отличается очень обильным кровоснабжением, а также большим абсолютным и относительным количеством панкреатических островков. Так, в 6 месяцев их около 120 тыс. при общей массе железы 2–3,5 г.

Пища

Пища, поступающая в желудочно-кишечный тракт человека, состоит из нутриентов собственно питательных веществ, которые всасываются, и балластных веществ, которые не всасываются, но играют важную роль в жизни. В состав продуктов питания входят белки, жиры, углеводы, клетчатка (или целлюлоза), витамины, минеральные вещества, вода.

Одним из наиболее важных вопросов является калорийность пищи. Каждое пищевое вещество обладает определенной энергетической ценностью, или калорийностью (выражается в ккал на 100 г или по системе СИ в кДж/100 г). При окислении 1 г глюкозы выделяется 3,75 ккал (16,5 кДж) энергии, сахарозы 4 (16,7 кДж), крахмала 4,1 (17,1), животного жира 9,3 (37,0), белка 5,6 (23,4) этилового спирта 7,1 (29,7).

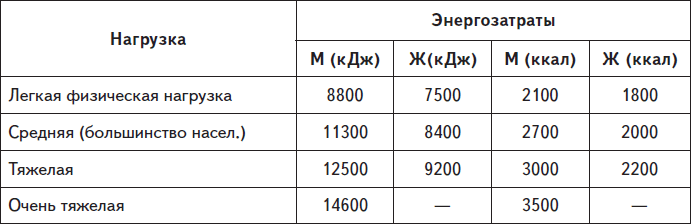

В таблице 13 приведены примерные данные энергозатрат взрослых людей в возрасте от 18 до 40 лет со средней массой тела 70 кг (мужчины) и 60 кг (женщины).

Таблица 13. Примерные энергозатраты в зависимости от характера нагрузки

После 40 лет энергозатраты, как правило, уменьшаются: от 40 до 49 лет на 5 %, от 50 до 59 лет – еще на 5 %, каждые последующие 10 лет – на 10 %.

Предельная интенсивность обменных процессов у мужчин составляет около 20 000 кДж/сут (4800 ккал), у женщин 15 500 кДж (3700 ккал). Этот предел не следует превышать при условии постоянного выполнения чрезвычайно тяжелой работы в течение ряда лет. Для видов спорта, требующих выносливости, эти цифры не должны превышать 4200 кДж/ч (1000 ккал/ч).

В первые 6 мес. беременности ежедневно следует добавлять 400 кДж (96 ккал); в последние 3 мес. – 900–1000 кДж (215–239 ккал) ежедневно; при кормлении грудью – 2100 кДж (500 ккал) ежедневно. В детском, подростковом и юношеском возрасте энергозатраты зависят и от возраста. В период второго детства энергозатраты около 2200–2500 ккал, в периоде энергичного роста у подростков они возрастают до 3000 ккал.

Увеличение энергозатрат при умственной работе связано с рефлекторным увеличением мышечного тонуса.

Подавляющее большинство людей в наше время малоактивны, их энергетические затраты составляют не более 2300–2700 (м), 1800–2000 (ж) ккал/сут.

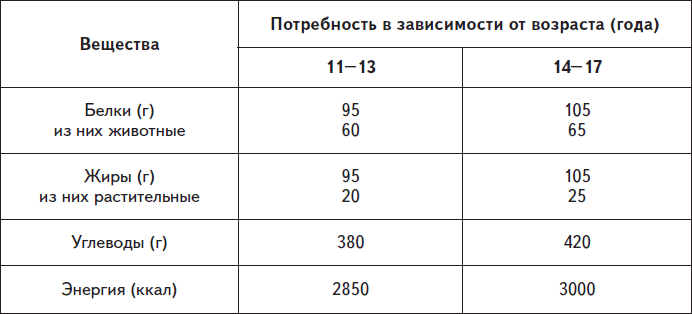

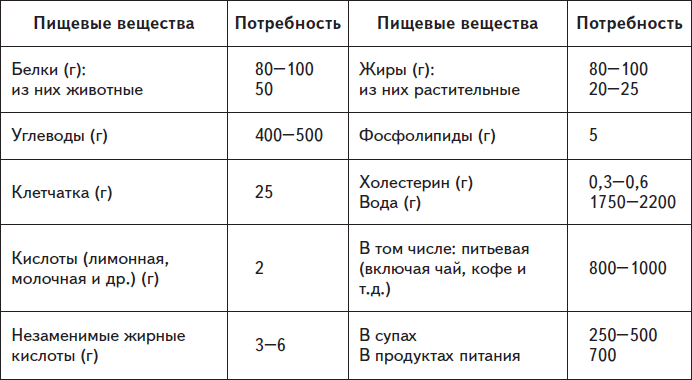

Современные исследования позволяют считать, что 12–15 % калорийности пищи должны составлять белки (из них 50 % животные), 30–35 % жиры и 50–55 % углеводы. Суточные потребности взрослого человека, детей и подростков в нутриентах представлены в табл. 14, 15.

Таблица 14. Физиологические потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии

Таблица 15. Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии

Полноценное питание предусматривает наличие в пище всего набора необходимых человеку веществ в соответствии с научно обоснованными потребностями. Подчеркнем: научно обоснованными.

Соотношение белков, жиров и углеводов в полноценном рационе должно доставлять 1:1, 2:4, 6, при этом 1000 ккал (4184 кДж) пищевые продукты должны включать 30 г белка, 37 г жиров и 137 г углеводов. Недостаточность питательных веществ приводит к уменьшению массы тела, снижению работоспособности, нарушению роста и развития организма, угнетению восстановительных процессов, многим заболеваниям.

Балластные вещества

Необходимыми компонентами пищи являются не только собственно питательные вещества, но и балластные вещества (пищевые волокна) клетчатка, пектины, гемицеллюлоза, лигнин, кутин, воск. Клетчатка (целлюлоза) представляет собой сложный углевод (полисахарид), являющийся главной составной частью клеточных стенок растительных клеток. Пектины (от греч. pektos – «свернувшийся, замерзший») также полисахариды, которые содержатся во всех наземных растениях, особенно много их в плодах, а также в некоторых водорослях. Балластные вещества не перевариваются в кишечнике человека. Они связывают воду, набухают (так, например, 100 г отрубей связывает 400–500 мл воды), стимулируют пищеварение, способствуют выведению из организма многих токсических веществ. Пищевые волокна, попадая в желудочно-кишечный тракт, стимулируют ее двигательную активность кишечника, ускоряют всасывание веществ в тонкой кишке, нормализуют внутрикишечное давление, увеличивают массу кала.

Балластные вещества (особенно пектины) нормализуют обмен холестерина, замедляют процесс старения. Увеличение их количества в составе пищи приводит к снижению уровня холестерина в крови.

Пищевые волокна обладают антитоксическим действием. Они снижают содержание глюкозы в крови и, что не менее важно, снижают уровень гормона инсулина, пищевые волокна – эффективное средство для профилактики и лечения ожирения, нарушений жирового и углеводного обмена, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Пектины усиливают двигательную активность желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и всасывание, оказывают защитное действие благодаря способности связывать токсины, ионы тяжелых металлов (например, лития, алюминия, свинца, циркония и др.) радионуклиды и, что не менее важно, холестерин, тем самым пектины оказывают противоатеросклеротическое действие. При этом пектины совершенно безвредны. Особенно богаты пектинами яблоки, свекловичные, цитрусовые, некоторые водоросли. Следует подчеркнуть, что витамин С улучшает связывание пектинами ионов тяжелых металлов, токсинов, холестерина.

Потребность в пищевых волокнах взрослого человека, который не занят тяжелым физическим трудом, составляет 25 г/сут. Один грамм пищевых волокон содержится в 60 г цельного хлеба, 300 г хлеба из муки высшего сорта, 10 г пшеничных или 24 г кукурузных отрубей, 85 г овсяных хлопьев, 250 г теста из муки высших сортов, 350 г фруктов, 50 г орехов, 70–120 г лиственных овощей, 120–180 г бобовых, 125 г картофеля.

Пищеварение

Пища в том виде, в каком она поступает в организм, не может всосаться в кровь и лимфу и не может быть использована для выполнения различных жизненных функций. Для усвоения пищи она должна подвергнуться механической и химической обработке в органах пищеварительной системы. Пища измельчается в полости рта, перемешивается в желудке и тонкой кишке с пищеварительными соками, ферменты которых расщепляют питательные вещества. Аминокислоты, моносахариды и эмульгированные жиры всасываются и усваиваются организмом. Вода, минеральные вещества (соли), витамины усваиваются в натуральном виде. Механическая и химическая обработка пищи и превращение ее в усваиваемые организмом вещества называется пищеварением. Оно осуществляется в пищеварительной трубке при участии ферментов. Благодаря пищеварительным ферментам белки расщепляются до аминокислот, жиры – до глицерина и жирных кислот, углеводы – до моносахаридов.

Продукты расщепления белков, жиров и углеводов всасываются в кровеносные и лимфатические капилляры кишечника.

Назад: Печень и желчный пузырь

Дальше: Дыхательная система