Книга: Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период

Назад: 12. МОЛДОВА: ПРОВИНЦИЯ РУМЫНИИ И «ЩИТ» ЕВРОПЫ ОТ РОССИИ Богдан Цырдя, политический обозреватель, консультант (Молдова)

Дальше: 14. ВЕНЕСУЭЛА: БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА «ЗАДНЕМ ДВОРЕ» США ПРОДОЛЖАЕТСЯ Ева Голинджер, юрист, исследователь, писатель, автор программы Detras de la noticia на телеканале Russia Today Spanish (США, Венесуэла)

13. БЕЛАРУСЬ: ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ НА ЗАПАД УСИЛИЯМИ НПО И СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ

Николай Малишевский, кандидат политических наук, профессор кафедры политологии Института парламентаризма и предпринимательства (Минск) (Белоруссия)

США в интервенции против Беларуси использует инструментарий «мягкой силы», который включает экономические и политические санкции, направленные на изоляцию правящего режима, этнополитический инструментарий с целью втягивания в структуры Запада («Восточное партнерство», НАТО), а также сеть «роев» НКО — неправительственных организаций (НПО), так называемого третьего социального сектора, служащих проводниками западного влияния и формирования соответствующей системы ценностей и мировоззрения элиты и масс.

Политические и экономические санкции против белорусских властей

По мнению ряда комментаторов, политические меры, предпринятые США в отношении руководства Белоруссии в 2000-е годы, аналогичны их действиям в отношении прежних руководителей Югославии, Афганистана, Ирака и пролоббированы американским ВПК и властями Польши.

Вашингтон официально объявил о намерении добиваться отстранения от власти президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в августе 2004 года. Позицию США изложил сенатор Джон Маккейн: «Мы будем бороться за то, чтобы Белоруссия освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко в Белоруссии планируется не вооруженным путем, а с помощью международного давления». Вслед за этим заявлением Министерство финансов США обвинило белорусский Инфобанк в отмывании денег Саддама Хусейна. 6 октября 2004 года Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за введение экономических санкций против Беларуси и ее президента лично.

21 октября 2004 года президент США подписал «Акт о демократии в Беларуси», содержащий длинный список требований США к А. Лукашенко. Акт, в частности, гласит, что пока эти требования не будут выполнены, администрации США запрещено предоставлять Беларуси какие-либо займы, кредитные гарантии, страховые выплаты и любое иное финансовое содействие; представителям США в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписано голосовать против предоставления любого содействия Республике Беларусь, а Конгресс и президент США будут координировать реализацию данного закона с другими государствами, в первую очередь европейскими, «поощряя их идти на аналогичные меры в отношении Республики Беларусь».

Средства массовой информации расценили «Акт о демократии» как «официальное вступление в силу экономических санкции против Беларуси». На деле санкции имели сугубо политико-пропагандистское содержание, не оказывая сколь-нибудь существенного влияния на экономику Беларуси. Сам «Доклад по Беларуси — последней диктатуре в Европе, включающий данные по торговле оружием и собственности руководства», был направлен президентом США в Конгресс не через 90 дней как планировалось, а лишь 16 марта 2006 года, за три дня до выборов президента Республики Беларусь, и стал основой уже несколько модернизированного «Акта о демократии и правах человека в Беларуси — 2006». Спустя полгода, 13 декабря, представитель США Уильям Бренсик (William Brensik) поднял вопрос о ситуации с правами человека в Беларуси во время закрытого заседания в Совете Безопасности ООН. В тот же день Сенат США поддержал законопроект, призвавший президента США ввести дополнительные санкции против Беларуси. 19 декабря 2006 года посол США в Минске Карен Стюарт (Karen Stewart) заявила, что Соединенные Штаты не признают результатов референдума о создании единого государства России и Беларуси. 12 января 2007 года Джордж Буш подписал закон, санкционировавший выделение белорусским прозападным политикам и оппозиционным СМИ свыше 27,5 млн долларов из бюджета США и продливший санкции по «Акту о демократии» на два года.

Превращение санкций «Акта о демократии» из инструмента политической пропаганды в фактор влияния на экономические процессы в республике началось 13 ноября 2007 года, когда Вашингтон ввел санкции против госконцерна «Белнефтехим» — крупнейшего поставщика валюты в госбюджет Беларуси. Министерство финансов США заморозило находящиеся под их юрисдикцией банковские счета концерна, его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае и дочерней компании Belneftekhim USA и запретило юридическим и физическим лицам США вести с ними бизнес. 11 августа 2011 года США ввели дополнительные экономические санкции в отношении четырех крупных белорусских предприятий: нефтеперерабатывающего «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот» и «Гродно химволокно». Предлог в обоих случаях — нарушение прав человека в Беларуси. Реально же санкции направлены против:

— внедрения Беларуси и России на венесуэльский (латиноамериканский) рынок: к моменту введения санкций в ноябре 2007 года «Беларуснефть» и государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA вели работу по созданию СП по добыче нефти и сейсморазведке (ОАО «СейсмоВенБел») с 40 % долей белорусской стороны в уставном капитале; санкции же 2011 года поставили крест на планах белорусского руководства по добыче этого сырья в Венесуэле и продаже его США;

— системы расчетов за российскую нефть, так как под удар попал не белорусский реэкспорт российских нефтепродуктов на Запад, а расчетные узлы между нефтяниками России и нефтехимией Беларуси; таким образом с помощью правозащитников Вашингтон пытается воевать за демократизацию Беларуси по своим лекалам за счет России, поскольку все санкции США направлены прежде всего против российских корпораций и живущих за счет перепродажи их сырья белорусов, а демократизация режима Беларуси, о которой трубят западные и прозападные СМИ, — благозвучный повод и прикрытие.

После переизбрания президента А. Лукашенко на выборах 19 декабря 2010 года Вашингтон выступил с резкими заявлениями и, не дожидаясь решения Евросоюза, объявил почти все белорусское руководство «невъездным». Госсекретарь США Хилари Клинтон призвала ЕС «дать понять Александру Лукашенко, что диалог с ним закончен». 31 января 2011 года на заседании Совета ЕС в Брюсселе был утвержден список из 157 белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В отношении 40 из них санкции были введены еще в 2006 году параллельно с принятием второй редакции американского «Акта о демократии и правах человека в Беларуси — 2006». Фамилии еще 117 белорусских чиновников были внесены в список после президентских выборов 2010 года.

В марте 2011 года США включили в список белорусских госпредприятий, на которые распространяются экономические санкции, еще одну подчиненную «Белнефтехиму» структуру — компанию «Белоруснефть», за сотрудничество с Ираном. 20 июня Евросоюз ввел экономические санкции против структур, связанных с экспортом вооружений и игорным бизнесом («Белтехэкспорт», «Спорт-пари» и «БТ Телекоммуникации»), контролируемых близким к семье президента Александра Лукашенко бизнесменом Владимиром Пефтиевым. В июле санкции США и ЕС были дополнены утверждением Палатой представителей Конгресса США «Акта о демократии и правах человека в Беларуси — 2011», ставшего третьей редакцией одноименного документа, призванной, по словам одного из авторов — конгрессмена от республиканской партии Криса Смита (Chris Smith), «придать новую силу Акту 2004 года». Конгрессмены США отказались признать А. Лукашенко законным президентом Беларуси и потребовали от западных союзников помочь белорусской оппозиции.

Втягивание в структуры Запада

Этноконфессиональный инструментарий представлен тесно переплетающимися внутренним (националистическим) и внешним (польским) факторами. Так называемые националистические структуры Беларуси, представленные в основном католиками, сегодня фактически являются инструментом полонизации и вестернизации в проамериканском ключе. Польская сторона при поддержке американцев озаботилась организацией ультранационалистического «эмигрантского белорусского правительства», которое было бы признано международным сообществом еще в середине 2000-х годов. Незадолго до этого на Гродненщине в недрах Союза поляков были созданы параллельные властным структуры администрации, налажены прямые и опосредованные контакты белорусских националистов с правящими польскими партиями — «Гражданской платформой» премьера Дональда Туска и консервативно-клерикальной (ныне считающейся оппозиционной) «Право и Справедливость» экс-премьера Ярослава Качинского, имеющей тесные связи с Ватиканом.

Посредством этих инструментов Вашингтон очерчивает два геополитических проекта-противодействия евразийской интеграции и реинтеграции постсоветского пространства: соседский — четвертая Речь Посполита и региональный — «Восточное партнерство». Согласно заявлению президента США Барака Обамы польским СМИ 29 мая 2011 года, в случае успешной реализации этих проектов Польша при поддержке американцев уже в ближайшие 25 лет станет одной из лидирующих держав не только в Европе, но и в мире.

О начале соседской программы четвертой Речи Посполитой польские власти открыто заявили еще в 2006 году. Проект предполагает «формирование особого национально-культурного ландшафта в местах компактного проживания представителей польской диаспоры в рамках всеобщей консолидации польской нации. Идеологами строительства четвертой Речи Посполитой введено в оборот понятие «Малой Польщизны», включающей в себя приграничные с Польшей земли, населенные преимущественно этническими поляками или пропольски настроенными католиками из числа белорусов и украинцев».

В рамках данной программы польское правительство финансирует и реализует в отношении Беларуси ряд проектов, в числе которых «Карта поляка», программы обучения в Польше активистов молодежных структур, в частности «Программа Кастуся Калиновского», специально созданные для вещания на Белоруссию спутниковый телеканал БЕЛСАТ и радиостанции «Радио рация» в Белостоке, белорусская служба «Радио полония», технические вопросы вещания которых на восточном направлении курирует Совет по телевидению и радиовещанию Польши. Одновременно с усилением информационного присутствия польские официальные лица уровня вице-премьера периодически напоминают Беларуси, что та находилась раньше в составе Речи Посполитой.

Также на белорусском направлении деятельность полонизаторов охватывает:

— распространение трактуемой в нужном русле информации относительно современности, а также культурной самоидентификации Беларуси, особенно в части белорусского языка и истории;

— поддержку негосударственных общественных, образовательных, информационных и культурных инициатив;

— популяризацию знаний и опыта в сферах развития неправительственного сектора (НКО), трансграничного сотрудничества, обучения, а также малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект «Восточное партнерство», инициированный Вашингтоном и Брюсселем, был выдвинут МИД Польши в 2008 году. Минск присоединился к нему в мае 2009 года. По сути, это продолжение ГУАМ — Организации за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, продемонстрировавшей в августе 2008 года военно-политическую несостоятельность. Участие в программе Белоруссии и Армении, в ГУАМ не входивших, — попытка реванша за провал инициированной Вашингтоном грузинской агрессии в Осетии. Главный «оператор» «Восточного партнерства» на Западе (Белоруссия, Украина, Молдавия) — Польша, на юге (Азербайджан, Грузия, Армения) — натовская Турция.

Интерес Вашингтона состоит в превращении постсоветских республик в энергоотмычку для взлома сырьевой кладовой Евразии — России и среднеазиатского региона. Интерес Варшавы — под «крышей» США и ЕС опередить Кремль, использовав заминки в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, «закрепить» постсоветские республики за собой. Польша стремится реализовать проект возрождения легендарной Сарматии в политическом отношении — интеграция в рамках 4-й Речи Посполитой, а также экономическом — на энерготранзитном пространстве, которое свяжет в единую инфраструктуру Черное и Балтийское моря.

Все это — симметричная западная альтернатива интеграционным проектам Беларуси и России. Для ее реализации внутри Беларуси Варшава опирается на три столпа:

1) нарастающее влияние католической церкви; насколько этот процесс интенсифицировался после встречи в Ватикане в 2009 году невъездного в ЕС президента А. Лукашенко с Римским папой Бенедиктом XVI, можно судить, например, по факту передачи колхозов на Гродненщине в собственность костелов Святой Марии Панны в деревне Верейки и Святой Эльжбеты и Божьей Милосердности в Подороске; сегодня в Беларуси подавляющее большинство католических ксендзов — этнические поляки; для сравнения: из сопоставимых с католиками по численности почти полутора тысяч православных священников (1473 общины) лишь четверо иностранцы;

2) созданный МИД Польши в феврале 1994 года при польском посольстве в Республике Беларусь Польский институт в Минске, имеющий дипломатический статус и активно действующий как в столице, так и в регионах республики;

3) неправительственные организации так называемого «третьего сектора»: внутри Беларуси это прежде всего союзы поляков и сотни польских творческих коллективов, а извне — сетевая инфраструктура, включающая более 75 НКО, имеющая интеллектуальную поддержку американцев, англичан и т. д.

Неправительственные организаций как проводники западного влияния

Сеть НКО служит целям проникновения западного влияния и формирования соответствующей системы ценностей и мировоззрения чиновничества и населения. Деятельности в Беларуси НКО, стремящихся планировать, инициировать и реализовывать собственный событийный ряд, информационные поводы и проекты, воспринимающиеся населением, носят не только сетевой, но и революционный характер. Прозападные НКО не ставят перед собой задач распределения прибыли акционерам. Фактически их деятельность внутри государства становится основой «ассоциационной революции» — роз, гвоздик, джинсов, оранжа, кому что нравится, — и по своему значению вполне сравнима с возникновением национальных государств в Новое время. Как когда-то государства нынешнего типа с их бюрократией и центральной властью безжалостными хищниками ворвались в закостеневший в феодальной раздробленности мир, так сегодня НКО, вездесущие и быстрые, врываются в мир неповоротливых государственных бюрократий, ведя с ними то, что американские теоретики Джон Аркилла (John Arquilla) и другие именуют «сетевой войной» и относят к конфликту, связанному с информацией, означающему действия по подрыву, разрушению либо видоизменению того, что население-мишень знает (или думает, что знает) о себе и окружающем мире.

Подобные действия могут вестись против политики конкретных правительств и режимов негосударственными структурами, оппозиционными группами или движениями, включающими, например, борьбу за окружающую среду, права человека и т. д. Сетевые войны — это не реальные войны в традиционном понимании этого слова. Со стороны атакующего субъекта это прежде всего попытка управления системой через ее хаотизацию — методологический принцип утверждения контрольно-управленческих функций над социумом. В то же время со стороны обороняющегося сетевая война может превратиться в инструмент попытки предотвращения возникновения реального — силового, военного — конфликта на ранней стадии.

Таким образом, сетевая война как средство сдерживания хаоса в социуме двойственна, поскольку может стать как функцией чьей-то управленческой позиции присутствия, так и чьей-то позиции и присутствия силы. Джозеф С. Най (Joseph S. Nye) утверждает, что «определение необходимой силы зависит от ресурсов, то есть от того, что позволяет получить желаемое поведение или, скорее, достижение желаемого результата от демонстрации силы. Три главных источника силы — военная мощь, экономическая успешность и «мягкая сила». В отличие от «жестких» разновидностей, «мягкая сила» — это «способность влиять на других для достижения желаемого результата за счет привлекательности и убеждения».

Центральной задачей, по словам американских разработчиков, является «совокупность действий, направленных на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны». Это означает заведомое установление контроля над всеми участниками ведущихся или возможных действий и тотальное манипулирование ими во всех ситуациях. Ведущиеся действия могут концентрироваться на мнении элиты, мнении масс или на том и другом вместе и включают в Беларуси:

— меры дипломатического характера;

— содействие диссидентским и/или оппозиционным движениям;

— массовые уличные пропагандистские и психологические кампании;

— кампании в средствах массовой информации;

— внедрение в компьютерные сети и базы данных;

— деятельность в области политики, культуры и экономики.

По оценкам белорусских властей, из 820 иностранных НКО, действовавших на территории Беларуси в начале 2000-х годов (США представляли 84 организации), более 50 общественных организаций «оказывали крайне негативное воздействие на развитие Республики Беларусь и подрывали ее безопасность». О том, кто дергал ниточки этой сети, в июле 2003 года официально заявил глава Агентства США по международному развитию (USAID), некогда бывшего подразделением разведки США, Эндрю Натсиос (Andrew Natsios): «Люди, получающие помощь по каналам НКО, не знают, что за большинством гуманитарных проектов стоит американское правительство». Заявление стало следствием решения администрации президента США о «кардинальном улучшении имиджа Америки за рубежом». Одну из главных ролей в этом процессе американские чиновники отвели НКО, которым было официально предложено прекратить в любой форме критику Белого дома и стать «рукой Вашингтона», то есть официально принять, что их деятельность является частью внешней политики США. Само USAID также не сидит сложа руки, занимаясь с начала 1990-х годов совместно с Институтом «Открытое общество» Сороса обучением специалистов по управлению так называемыми независимыми СМИ для стран Восточной Европы, в том числе Беларуси.

В Беларуси приоритеты западных НКО — координация и управление ими же оплаченной деятельностью политизированных структур, что даже не скрывается. 6 августа 2006 года, отвечая на вопрос корреспондента «Немецкой волны» о результатах западной политики поддержки демократии в Беларуси, экс-глава западногерманской разведки и консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Минске Ганс-Георг Вик (Hans-Georg Wieck) с немецкой прямотой заявил: «Если существующие в Беларуси демократические силы не будут финансироваться из-за рубежа, они станут маргинальными и исчезнут вообще».

Финансирование прозападной оппозиции в основном осуществляется двумя способами. Если выделяемая сумма составляет несколько тысяч долларов и более, функционеры политизированных структур, как правило, получают деньги на свои либо подставные счета в банках соседних стран (чаще всего Польши, Литвы, Латвии, Чехии) и ввозят их наличными либо с использованием кредитных карточек. В случае предоставления гражданам Беларуси разовых грантов на сумму до тысячи долларов деньги передаются наличными в офисах международных организаций или иностранных диппредставительствах на белорусской территории. Прямое финансирование нередко осуществляется под видом предоставления безвозмездной и технической помощи, а также всевозможных грантов на реализацию якобы социальных, культурных, экологических, детских программ. Опосредствованная поддержка радикальных политизированных структур также оказывается путем проведения за пределами республики многочисленных конференций, обучающих семинаров, издания агитационной печатной продукции и т. д.

О том, что в Беларуси США и западными НКО используется та же тактика, что и в Зимбабве против националистического режима Роберта Мугабе, можно узнать не только из белорусских государственных СМИ, но и, например, из аналитического материала группы German-Foreign-Policy.com «14 миллионов евро за переворот». Структурно принцип организации действующих против Беларуси прозападных НКО — сетевой, функционально — роевой. Активные (боевые) единицы по функциональному признаку можно назвать «мошками», по структурному — «атомами». В их роли могут выступать как НКО, так и отдельные индивиды. Грамотно организованные пульсирующие роевые атаки этих единиц — главная угроза управленческой иерархии.

Технология создания и культивации оппозиционных настроений извне направлена прежде всего на так называемое культурное ядро Беларуси — элитарную, а не массовую интеллигенцию, то есть тех людей, чей интеллектуально-образовательный потенциал превосходит возможности государства, для которых проблема не в отсутствии способностей и энергии, а в невозможности реализовать их на практике, обеспечивая себе жизненный уровень, сопоставимый с уровнем западного интеллектуала (особняк, элитное авто, передвижение по миру). Именно эти люди налаживают на «атомарном» уровне информационно-пропагандистский поток публикаций, дискуссий, разговоров, зачастую бесконечно твердящих и повторяющих одно и то же и в совокупности образующих длительное усилие. Из него, в свою очередь, рождается достаточно однородная коллективная воля, способная инициировать действия и «раскачать» ситуацию на определенной территории. Ориентирующаяся на немногочисленных интеллектуалов тусовка массовой интеллигенции увлеченно обрабатывает и «раскачивает» сознание публики «атомарными» порциями своих оценок природы режима и жизни в Беларуси. Информационный поток достаточной мощности, оформляя стремления и чаяния массы, заставляет ее звучать как хорошо настроенный оркестр без дирижера. Именно так, обходясь минимумом организационного начала, США добиваются накопления политического потенциала своих сторонников, в том числе во власти.

В Беларуси стимулирование, включая и материальное, роста «третьего сектора» на первых этапах активно осуществлялось по линии Совета по международным исследованиям и обменам (International Research & Exchange Board, IREX), фондов МакАртура и «Евразия» (McArthur Foundation, Eurasia Foundation), программы «Альянс партнерства Каунтерпарт» (Counterpart Alliance for Partnership, CAP), финансировавшейся Агентством США по международному развитию и ставшей после закрытия белорусскими властями представительства IREX одним из сетевых узлов, координирующим усилия по повышению социально-политической активности белорусских НКО. По сути дела, альянс не столько расширял сферу гражданского общества в Беларуси, сколько задавал параметры его развития в соответствии с рекомендациями администрации США.

В этот процесс активно включились структуры с территории Литвы — Международный республиканский институт (International Republican Institute, IRI), Германии — Фонд Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung), финансируемого федеральным правительством, и Польши, где функционируют десятки финансируемых Западом НКО, ведущих активную деятельность в Беларуси: например, фонд «Образование для демократии» (Fundacja Edukacja dla Demokracji I Education for Democracy Foundation, FED), «Польско-американский фонд свободы» (Polsko-Amerykanska Fundacja Wolnosci / Polish-American Freedom Foundation) и другие. Польскими НКО, активно сотрудничающими со структурами США и западными правозащитными организациями, была создана рабочая группа «Заграница». Основная цель — реализация программ по продвижению демократии и формированию «гражданского общества» в государствах Центральной и Восточной Европы. Приоритеты деятельности немцев и поляков — образовательные семинары, которые, если верить организаторам, «способствуют повышению общего уровня политической культуры участников».

Координацией и управлением деятельностью политизированных НКО в 2000-е годы также занимался Национальный демократический институт (National Democratic Institute, NDI), структурное подразделение Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED). Координировал программы по Беларуси Дмитрий Хованский. NDI патронировал «Альянс партнерства Каунтерпарт», которое должно было осуществлять в 2006 году «параллельное наблюдение за выборами» президента Беларуси; финансирование шло через киевское отделение NDI под руководством гражданина США Дэвида Гамильтона (David Hamilton). Сам Национальный фонд поддержки демократии выделил на это 12 млн долларов.

NED был основан Конгрессом США в 1983 году для открытого финансирования подрывной деятельности против СССР и стран советского блока. Президент фонда Карл Гершман, который занимает эту должность до сих пор, заявил в 1986 году «Нью-Йорк таймс»: «Нам не следует заниматься подобной деятельностью скрытно. Очень плохо, когда демократические группы по всему миру воспринимают как живущие на субсидии ЦРУ. Мы поняли это в 1960-е годы и прекратили такую практику. Поэтому и был создан фонд». Спроектированный по принципу германских фондов, ассоциированных с политическими партиями, NED включает две организации от демократической партии США — Национальный демократический институт и Американский центр международной профсоюзной солидарности, и две от республиканской — Международный республиканский институт и Центр международного частного предпринимательства. Как видно из названий, одна организация от каждой партии занимается политическими вопросами, другая — вопросами, связанными с бизнесом. Причем демократы классическим образом заходят через профсоюзы.

Поданным белорусских государственных СМ И, после перевыборов А. Лукашенко на очередной срок Конгресс США принял в декабре 2006-го законопроект, предусматривавший выделение в 2007 и 2008 годах из бюджета США более 55 млн долларов на поддержку демократических процессов в Беларуси. Из них 20 млн ежегодно — на содействие демократическому строительству, включающему поддержку неправительственных и международных обменов, и 7,5 млн — на теле- и радиовещание. В определенной степени гранты можно классифицировать как иностранную безвозмездную помощь, поступающую в Беларусь и регистрируемую Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Согласно электронной базе этого ведомства, с 2004 года белорусские юридические и физические лица получили из-за рубежа за три с половиной года в виде безвозмездной помощи около 350 млн долларов.

Основной упор делается на работу с молодежными структурами. Их взаимодействие с различными иностранными фондами осуществляется через систему предоставления грантов для реализации конкретных проектов. Например, по инициативе Восточноевропейского демократического института (Institute for Democracy in Eastern Europe, IDEE) в Германии стали проходить мероприятия с участием представителей молодежных организаций Беларуси, посвященные подготовке руководителей молодежных движений, развитию лидерства, оказанию помощи в разработке программ под гранты и перспективам их финансирования. Сеть созданных в городах Беларуси так называемых «общественных клубов» легла в основу инфраструктуры, обеспечивающей решение следующих задач:

— централизация распределения американских грантов среди НКО во всех регионах и формирование фондов для обеспечения количественного и качественного роста финансируемого США «третьего сектора»;

— создание многофункциональных центров поддержки «гражданских инициатив»;

— правовое образование функционеров НКО с целью повышения эффективности их влияния на органы власти.

Направления концентрации усилий оппозиционных структур:

— целенаправленная работа по привлечению финансирования из источников внутри и вне республики;

— проведение социальных кампаний без явного (но реально имеющегося) политического подтекста с целью завоевания симпатий различных категорий граждан;

— обеспечение максимально широкого информационно-пропагандистского резонанса своих PR-акций и выхода на СМИ, в том числе государственные и российские;

— отлаживание контактов с представителями различных госструктур и органов, посредством которых осуществляется лоббирование своих интересов;

— предстоящие выборы: так, в 2000-е годы тренинги по основам проведения избирательных кампаний и их специфике в условиях Беларуси зачастую проводили граждане США вроде Тригве Олсона (Trygve Olson).

За полгода до украинских событий 2004 года президент Национального фонда поддержки демократии Карл Гершман (Karl Gershman) в интервью газете «Комсомольская правда» оценивал как среднюю возможность повторения в Беларуси сценария грузинской «революции роз» и в качестве основных необходимых для этого факторов выделил следующие:

— наличие у белорусской оппозиции популярного лидера;

— степень вовлеченности в события международного сообщества;

— степень подконтрольности выборов зарубежным наблюдателям.

Стратегическая цель как западных, так и местных оппозиционных НКО — это радикальное изменение существующей системы власти и управления хозяйствованием посредством более эффективной подготовки и последующей успешной сдачи «избирательного теста». Цель устранения А. Лукашенко в процессе президентских избирательных кампаний 2001, 2006 и 2010 годов достигнута не была, так как отсутствовали первый и отчасти третий факторы. В то же время тактическая цель — плавная трансформация режима в прозападном ключе — уже почти реализована.

Это следствие того, что невзирая на постоянные многолетние провалы прозападной оппозиции и ее кандидатов на выборах всех уровней, Беларусь ежедневно сталкивается с «мягкой силой» роев вроде бы не связанных друг с другом фондов, общественных объединений, комитетов в защиту чего-то, политических движений, «независимых» СМИ, сайтов и прочих, действующих невероятно согласованно извне и изнутри республики. Одни части сети заняты финансами, другие — информацией и коммуникациями, третьи — безопасностью, четвертые — правозащитной деятельностью и т. д.

Американцы работают в Беларуси не столько с конкретными лицами и структурами, сколько с общественным мнением, формируя его с помощью этих лиц и структур. Вашингтонские кураторы не зацикливаются на персонациях оппозиционеров и политических кампаниях вроде избирательных. Запад вкладывает не в переделку производственных фондов, а в переделку мозгов и мировоззрения общества и политэлиты. Это более рационально, экономично и эффективно, чем вкладывать в белорусскую экономику миллиарды долларов, как это делает Россия. Не останавливает интервенцию интересов США на территорию Беларуси даже очередной провал их ставленников на выборах или нейтрализация минскими властями отдельных проводников «мягкой силы» Вашингтона — вроде запрещенного IREX или арестованных оппозиционеров, реальный электоральный рейтинг которых колеблется в пределах статистической погрешности.

Одно из главных следствий подобной тактики — постепенное исчезновение к началу 2010-х годов различий в идейно-мировоззренческом плане между записными оппозиционерами-западниками и функционерами режима. У Запада постепенно исчезает необходимость содержать в Беларуси оппозицию при возможности сотрудничать напрямую с властями, то есть чиновниками, чья прозападная позиция на деле мало чем отличается от того, что декларируют на словах финансируемые Западом оппозиционеры. Заявления о нецелесообразности финансирования белорусских оппозиционеров и «правозащитников» с Запада, прозвучавшие из уст президента Литвы и некоторых представителей Евросоюза в 2011–2012 годах, выдача счетов этих оппозиционеров белорусским спецслужбам их коллегами из Польши, Чехии и Прибалтики, а также заявления Дали Грибаускайте 23 мая 2011 года о недопустимости экономических санкций против Беларуси — очередные свидетельства тому.

Сегодня главными недоброжелателями белорусского режима являются не малочисленные увешанные пестрыми лозунгами-флажками прозападные оппозиционеры, лишь создающие нужный идеологический фон, а разделяющие их идеи примерные функционеры системы, номенклатура с двойной моралью, чья технология власти и существования определяется принципом «с их лозунгами — к нашим целям». Есть у них и «свои хлопцы» — ментально близкая им прозападная интеллигенция. Их моральный ориентир — карьера и неуклонный рост собственного благосостояния. Главные могильщики режима А. Лукашенко — не те, кто устраивает безрезультатно-бутафорские акции протеста, а те, кто тихо делает карьеру внутри режима, презирая его, чтобы в «час X» предать окончательно. Благодаря воздействию «мягкой силы» Вашингтона и Брюсселя у этих чиновников сегодня идейный ориентир — Запад, благодаря которому, как им кажется, они смогут работать, как здесь, и получать, как там.

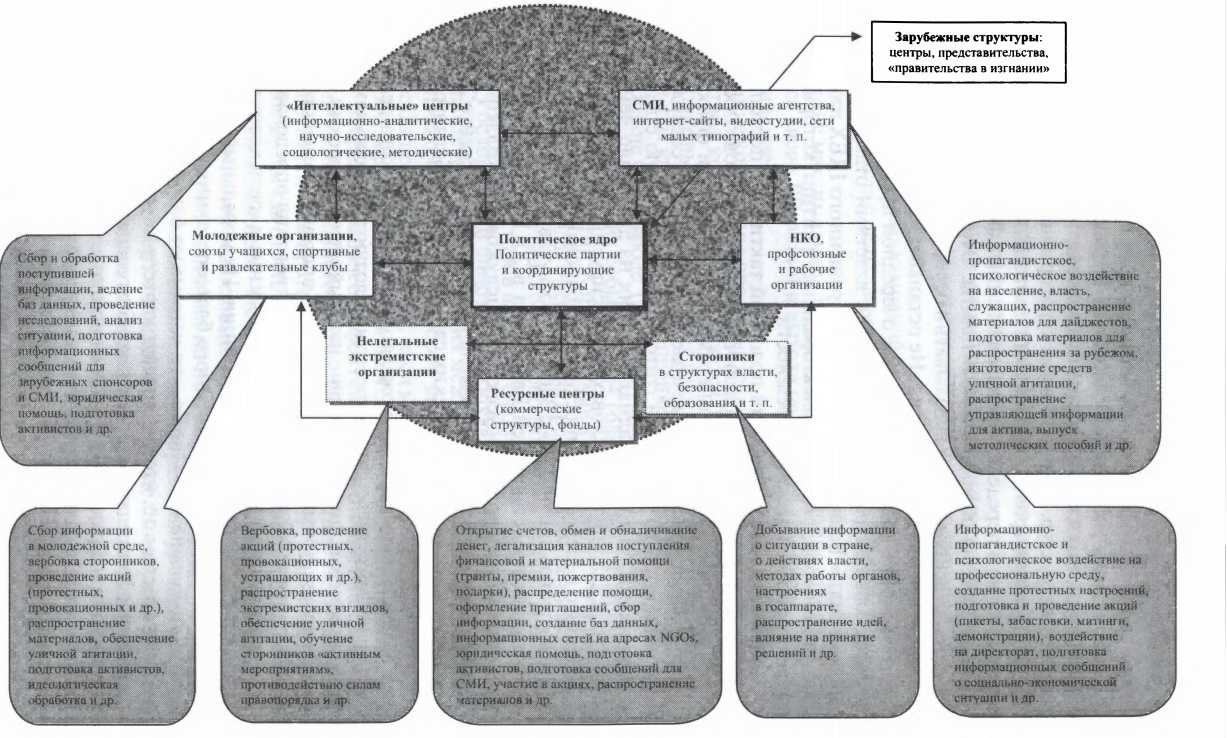

Структура и функциональное назначение элементов «мягкой силы», обеспечивающей интервенцию интересов США в Беларуси

Назад: 12. МОЛДОВА: ПРОВИНЦИЯ РУМЫНИИ И «ЩИТ» ЕВРОПЫ ОТ РОССИИ Богдан Цырдя, политический обозреватель, консультант (Молдова)

Дальше: 14. ВЕНЕСУЭЛА: БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА «ЗАДНЕМ ДВОРЕ» США ПРОДОЛЖАЕТСЯ Ева Голинджер, юрист, исследователь, писатель, автор программы Detras de la noticia на телеканале Russia Today Spanish (США, Венесуэла)