7

Адский огонь

…только кровь

С волос ее катилась и кипела,

Мешаясь с пламенем, а мясо от костей,

Напоено отравою незримой,

Сквозь кожу выступало – по коре

Еловой так сочатся слезы.

Еврипид. Медея, 431 г. до н. э.

Царевна надела пеплос – дар колдуньи Медеи – и стала любоваться собой перед зеркалом. Внезапно пеплос объяло пламя. Как и Геракл в своей отравленной тунике, царевна пыталась сорвать с себя горящее одеяние, но ткань прилипла к коже. Пламя было таким сильным, что плавилась плоть. Объятая жуткими столбами противоестественного, пожирающего тело огня, она выбежала из дворца и бросилась в источник поблизости. Но вода только разожгла огонь еще пуще. Ее отец, царь Креонт, пытался сбить пламя, но оно перекинулось и на него. Оба погибли, сгорев заживо. А пламя распространилось дальше и сожгло весь дворец и всех, кто в нем находился.

Эта сцена из трагедии Еврипида «Медея» ставилась в Афинах в 431 г. до н. э. Трагедия, основанная на греческом мифе, рассказывает об ужасном огненном оружии, придуманном колхидской царевной Медеей, которая помогла своему возлюбленному Ясону и пришедшим с ним аргонавтам добыть золотое руно. Впоследствии Ясон бросил Медею, и она отомстила его новой пассии – коринфской царевне Главке. Медея пропитала прекрасный пеплос тайными веществами, «содержавшими в себе силы огня». Она запечатала подарок в непроницаемый для воздуха ларец и отправила ничего не подозревающей жертве.

Как Медее удалось вызвать столь невероятно мощный пожар? Подробные описания – и популярность этой истории в греческой и римской литературе и искусстве – заставляют полагать, что легенда была порождена каким-то реальным, но необычным явлением. Представления о том, что материалы могут внезапно воспламеняться от воды или тепла, могли появиться у греков уже в V в. до н. э.

Согласно Еврипиду, Медея взяла какие-то особые летучие вещества, которые нужно было хранить вдали от воздуха, света, влаги и тепла. В результате запылал огонь – массированный, едкий, чрезвычайно высокотемпературный и устойчивый к воде, то есть весьма напоминающий по своим свойствам напалм. Этот миф позволяет предположить, что греки имели дело с химическим оружием на основе нефти более чем за 1000 лет до изобретения в VII в. н. э. греческого огня.

Сам по себе огонь стал оружием «в ту самую минуту, когда первый гоминид в гневе схватил горящую палку из костра и бросил ее в сторону предмета своего гнева», пишет историк Альфред Кросби в своей книге Throwing Fire («Огнеметание»). Более чем за 2000 лет до Кросби римский философ Лукреций писал, что огонь стал оружием, когда люди научились высекать искры. Вспомним, как в греческом мифе герой Геракл уничтожил ужасную гидру при помощи горящих стрел и факелов (см. главу 1).

Огненные стрелы – очень раннее изобретение в истории человечества. На ассирийских рельефах IX в. до н. э. нападающие и защищающиеся обмениваются тучами горящих стрел, а через укрепленные стены летят горшки с огнем – вероятно, наполненные местной нефтью. В Древней Индии огненное оружие было распространено в достаточной степени, чтобы в «Законах Ману» его запретили: царям воспрещалось использовать «оружие, раскаленное докрасна огнем или пропитанное горючими материалами». Однако в «Артхашастре» и некоторых других индийских трактатах того же времени приводится много рецептов создания химического огненного и дымового оружия. В то же время в Китае в эпоху Сражающихся царств (403–221 гг. до н. э.) в «Искусстве войны» Сунь-цзы и других руководствах по военному делу с одобрением говорилось об огне и дыме как о средствах устрашения врагов. Огненное оружие, разработанное в древности, впечатляет своим разнообразием – от горящих стрел до химических добавок и изощренных зажигательных технологий.

Первыми зажигательными снарядами служили стрелы, обернутые в растительные волокна (лен, коноплю или солому, часто называемые куделью) и подожженные. Горящие стрелы подобного типа могли очень эффективно разрушать деревянные стены с безопасного расстояния. В 480 г. до н. э., когда персы вторглись в Грецию, стрелы с горящей коноплей помогли взять Афины. К тому времени Ксеркс уже сжег много греческих городов, и когда персидская армия подошла к Афинам, население города было эвакуировано в сельскую местность. Защищать Акрополь оставили нескольких жрецов и бедных и слабых граждан. Эти защитники построили вокруг храма Афины баррикады из досок и некоторое время действительно сдерживали персов, скатывая на них камни по склонам Акрополя. Но затем состоялось первое использование огненных стрел на греческой земле: персы сожгли ими деревянные баррикады. Они ринулись на Акрополь, убили всех афинян в храме и сожгли все дотла.

Однако, как отмечает Кросби, простые стрелы, обернутые горящей соломой, были «недостаточно убийственны и разрушительны» и тем долго не устраивали античных полководцев. Они практически бесполезны против каменных укреплений, а потушить обычный пожар можно было водой сравнительно легко. «Нужно было нечто, что горело бы яростно, долго держалось и не сбивалось бы при помощи воды». Какие же химические добавки могли вызвать столь сильное пламя, чтобы оно сжигало стены и машины, помогало брать города и уничтожать врагов? Первой такой добавкой стала смола – горючая субстанция, которая образуется на хвойных растениях. Затем появилась возможность получать перегонкой из смолы чистый скипидар. Смолистый огонь горел жарко и имел устойчивость к воде. Стрелы можно было окунуть в смолу и поджечь – или же облить смолой вражеское оборудование, после чего занимался огонь. Вскоре были найдены и минеральные добавки, позволявшие получить более горячее и горючее оружие.

Самое раннее свидетельство применения горящих стрел греческой армией содержится в «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида. В 429 г. до н. э. спартанцы осадили Платеи. Этот город был союзником Афин и оказал ожесточенное сопротивление спартанцам, применявшим против них разнообразные методы осады. Известно, что спартанцы собирались использовать отравленные стрелы, потому что платейцы защитили свои деревянные частоколы, повесив на них недубленые шкуры животных (впоследствии это стало стандартной мерой предосторожности). Платейцы арканами захватывали спартанские осадные машины, поднимали их в воздух и резко разбивали о землю. Оставшись без боевых машин и не имея возможности поджечь горящими стрелами стены, покрытые сырыми шкурами, спартанцы пошли на следующий шаг, вступив в неизведанный на тот момент мир химических горючих веществ. Это произошло два года спустя после премьеры трагедии Еврипида с загадочным рецептом «неестественного огня» Медеи.

Прежде всего спартанцы подтащили к городским стенам множество дров. К ним они добавили большое количество хвойной смолы, а также – впервые – серу. Сера содержится в дурно пахнущих желтых, зеленых и белых минеральных вулканических отложениях, вокруг горячих источников, в известняке и растворе сернокислой извести. Самородную серу иногда называли «горючим камнем». Известно было, что при извержениях вулканов образуются реки и озера горящей серы, что вызывает в памяти библейские представления об аде. Комковатую и жидкую серу в античности использовали для разных целей – как лекарство, как пестицид, как отбеливатель плащей и тог. Чрезвычайная горючесть серы делала возможной ее использование на войне. «Ни одно вещество не воспламеняется так легко, – писал Плиний, – то есть сера содержит огромное количество огня».

Когда спартанцы подожгли огромный костер под стенами Платей, из-за сочетания серы и смолы «поднялось такое пламя, какого никогда еще до той поры не создавали человеческие руки», как сообщал Фукидид. И действительно, голубое пламя серы и едкий запах, должно быть, были непереносимы, к тому же фатальное воздействие мог оказывать и дым, поскольку при сгорании серы выделяется токсичный диоксид серы, который может убить человека, если вдохнуть его в большом количестве. Платейцы оставили свой дозор на горящих стенах. Большая часть стен оказалась разрушена, но тут ветер изменился, начался сильный ливень с грозами и потушил пожар. Платеи были спасены – как если бы технологическим новшествам спартанцев воспротивились боги. Отметим, что первое зафиксированное использование греками горящих стрел оказалось и первым зафиксированным применением химического горючего оружия, порождавшего ядовитый газ. Правда, непонятно, знали ли спартанцы об этом смертельном эффекте, когда подсыпали серу в огонь.

Защитники быстро научились использовать химически усиленный огонь против осаждающих. В своем руководстве по выдерживанию осад, написанном около 360 г. до н. э., Эней Тактик уделил главу добавлению химических веществ в огонь. Он советовал лить на вражеских солдат или их осадные машины смолу, а затем бросать вниз конопляные ткани и комья серы, что должно было усилить пламя. Затем нужно было сразу же сбросить вниз на веревке горящий хворост, от которого занималась сера и смола. Эней описывал также своего рода деревянную «бомбу» с шипами, наполненную горючим материалом, которую можно было сбросить на осадные машины. Железными шипами устройство цеплялось за деревянную раму. Еще одна оборонительная стратегия состояла в том, чтобы подготовить мешки со смолой, серой, льняной или конопляной куделью, порошком ладана, сосновой стружкой и опилками. После этого мешки поджигались, и их сбрасывали со стен на наступавших.

Во время изнурительной годовой осады Родоса Деметрием Полиоркетом (это прозвище именно и значит «осаждающий города») в 304 г. до н. э. обе стороны обменивались горящими смолистыми снарядами – стрелами и глиняными гранатами.

В безлунные ночи во время осады, как писал Диодор Сицилийский, «огненные снаряды ярко пылали в воздухе». Наутро после особенно зрелищной ночной атаки Деметрий Полиоркет заставил своих людей собрать и пересчитать снаряды. Он был поражен, что в осажденном городе осталось столько ресурсов: за одну ночь родосцы выпустили более 800 огненных снарядов разного размера, а также 1500 болтов для катапульт. Родосцы защищались успешно. Деметрий Полиоркет отступил, испортив себе репутацию, и даже бросил ценные осадные машины. Продав эти машины, жители Родоса вложили вырученные деньги в строительство Колосса Родосского в своей гавани – одного из семи чудес античного мира.

О технологических прорывах в создании огненных стрел сообщали римские историки Силий Италик и Тацит, описывавшие большое огненное копье – фаларику с длинным железным наконечником, пропитанным горящей смолой и серой. Запускали фаларику особыми машинами. (В первой сцене голливудского фильма 2000 года «Гладиатор» показаны римские фаларики во время ночной битвы в Германии.) Горящие копья выглядели «словно молнии, они рассекали воздух, подобно метеорам», как писал Силий Италик. Разрушения были чудовищными. Поле боя усеяли «отдельно лежащие, дымящиеся конечности», а «люди и их оружие были погребены под пылающими остатками осадных башен».

Метавшиеся с машин и катапульт огненные копья и горшки с горящей серой и битумом применялись при защите Аквилеи (город на северо-востоке Италии), когда ее долгое время осаждал в 236 г. н. э. император Максимин. Аквилейцы выставили вокруг стен горшки с дегтем и серой, которые в любой момент можно было поджечь и либо сбросить на карабкающихся по осадным лестницам врагов, либо вылить на них содержимое. Чудовищные эффекты применения данного оружия описал Геродиан: вязкое вещество ослепляло людей и сжигало их заживо; металлические доспехи раскалялись докрасна, а кожаные ремни и застежки «шипели и исчезали» в огне. Люди Максимина бежали, «оставив свои доспехи грудой лежать под стенами». После этого деморализованные солдаты нашли императора в шатре далеко от крепостных стен и убили его вместе с семьей и телохранителями.

Впоследствии зажигательные смеси стали заливать внутрь пустых деревянных стволов стрел и копий. Военный специалист Вегеций в 390 г. н. э. привел один из рецептов такой смеси: сера, смола, деготь и конопля, вымоченная в нефти.

Аммиан Марцеллин (IV в. н. э.) описывал использование огненных дротиков. Пустотелый тростник искусно укреплялся железом, после чего в нем проделывалось изнутри множество мелких дырочек, чтобы обеспечить доступ кислорода для поддержания горения. Пустоты внутри дротика заполнялись битумом. (В античности битумом назывались все нефтесодержащие продукты: асфальт, гудрон, сырая нефть.) Этими огненными дротиками нужно было стрелять из слабых луков, потому что при высокой скорости пламя могло погаснуть. Попав в цель, такой дротик вызывал мощный огонь. Аммиан поражался тому, что дротики возгорались даже при контакте с водой, а сбить огонь можно было, лишь перекрыв доступ кислорода – например, забросав снаряд песком.

Этот огненный дротик напоминает китайское огненное копье, изобретенное около 900 г. н. э. – бамбуковую, а позже металлическую трубку с отверстием с одной стороны, начиненную серой, углем и небольшим количеством «горючего вещества» (селитра или нитраты – ключевые ингредиенты пороха). Труба крепилась к копью своеобразным насосом, который Кросби именует «своего рода пятиминутным огнеметом». Сначала это оружие «просто изрыгало пламя», но вскоре китайцы стали добавлять к селитре песок и иные поражающие элементы – острые осколки керамики, металлическую шрапнель, а также токсичные растения, мышьяк и экскременты. Роберт Темпл, историк древнекитайской науки, писал, что для изготовления бомб и гранат «смешивали самые странные и ужасные яды». «Сочетались практически все возможные животные, растительные и минеральные яды, потому что не было такого смертельно токсичного вещества, которого бы они не знали».

Изучая историю первого китайского порохового оружия 1000–1250 гг., Тонио Андраде исследовал ряд «извергателей» пороха, ведущих свое происхождение от огненного копья и описанных в военном трактате эпохи Мин «Книга огненного дракона». Там приводятся различные яркие названия, описывающие возможности оружия: «плюющаяся в небо трубка» стреляла ядовитым газом и фарфоровыми осколками; «волшебная трубка летающего песчаного тумана» извергала песок и ядовитые вещества; пороховые тыквы распространяли на врагов, находящихся в десятке метров, огонь и ядовитый газ, а «летающие крысы» непредсказуемо напрыгивали на неприятеля, выпуская искры огня.

В индийском древнем руководстве по военному делу «Нитисара» (дата написания неизвестна) описываются особые трубки, которые использовались как в пехоте, так и в кавалерии. Трубка имела около метра в длину и была начинена селитрой, серой и углем, к которым могли добавляться железные опилки, свинец и мышьяк. Эти трубки стреляли железными или свинцовыми шарами «посредством огня», высекаемого кремнем. Автор отмечает, что «война с помощью этих механических приспособлений приводит к большим разрушениям».

На практике первое огненное оружие, скорее всего, применялось на близком расстоянии и против крупных, хорошо горящих целей, таких как деревянные укрепления и корабли. Вспомним, что большой пожар под Платеями спартанцы организовали, собрав хворост прямо под деревянными стенами. Римский автор I в. н. э. Лукан пишет, что горящие факелы, вымоченные в нефти и сере, бросали на палубы кораблей, а чтобы воспламенить льняные паруса, в них стреляли из лука, смазав стрелы горящей смолой или воском. Чтобы стрелы «горели еще сильнее», лучники вскоре научились применять смесь скипидара, нефти, канифоли (плотный черный осадок терпентина, уваренный с «едким» уксусом) и серы.

Описание Луканом огненной схватки на море кажется просто душераздирающим. Огонь, подпитываемый химикатами и чрезвычайно горючей восковой конопаткой судов, быстро перекидывался с одной снасти на другую. Он пожирал деревянные скамьи гребцов и распространялся повсюду – даже по самой воде. Горели и дома на берегу: пожар раздувало ветром. Все огненные снаряды были предназначены для полного уничтожения корабля и команды, так что жертвы могли либо сгореть, либо утонуть. Одни моряки хватались за горящие доски и качались с ними на волнах, боясь пойти ко дну, а другие, желая погибнуть в бою, боролись с врагами на горящей палубе.

Деревянные корабли были не просто хорошими целями: их горючесть делала их отличными системами доставки огня. Например, во время злополучного нападения афинян на Сицилию в 413 г. до н. э. сиракузяне придумали, как использовать огонь в морской битве. Они загрузили старое торговое судно смолистыми сосновыми факелами, подожгли их и просто дали ветру отнести горящий корабль к афинскому флоту, состоящему из деревянных трирем. Римский стратег Фронтин сообщал, что в 48 г. до н. э. командир Кассий, который тоже вел кампанию на Сицилии, повторил ход сиракузян: нагрузил на несколько старых транспортных судов горящую древесину и «положился на волю ветра», тем самым уничтожив вражеский флот. Такая тактика, разумеется, требовала благоприятных ветров, иначе эффект бумеранга мог оказать самое разрушительное воздействие.

Самый потрясающий брандер в истории был создан в 332 г. до н. э. финикийцами во время знаменитой осады Тира (город на острове у побережья Ливана) Александром Македонским. Историки Арриан и Квинт Курций описывали этот корабль как плавучую химическую огненную бомбу. Финикийские инженеры оборудовали очень большое транспортное судно (изначально предназначенное для перевозки боевых коней) двумя мачтами и реями. Туда они подвесили четыре котла с кипящей серой, асфальтом и «всеми другими материалами, способными порождать и питать огонь». Носовая часть палубы корабля была уставлена факелами из кедра, смолой и другими горючими веществами, а в трюме содержалось большое количество сухого горючего.

Дождавшись благоприятного ветра, финикийские гребцы причалили на этом огромном брандере прямо к дамбе (пирсу от побережья до укрепленного острова), воздвигнутой войском Александра. На дамбе были две передвижные башни и большое количество баллистических машин, увешанных сырыми шкурами для защиты от горящих стрел. Но к появлению целого горящего корабля македонцы готовы не были. Финикийцы подожгли судно и затем, как сумасшедшие, стали грести по направлению к дамбе. Подведя к ней судно, они попрыгали за борт и уплыли к челнокам, которые доставили их на безопасный берег. От удара о дамбу котлы на горящем корабле перевернулись, и их горючее содержимое вылилось, отчего пламя, разумеется, усилилось. Химически подпитываемый огонь, раздуваемый яростным ветром, стал уничтожать частоколы Александра и его осадные орудия. Македонцы, находившиеся на дамбе, либо сгорели, либо успели прыгнуть в море. Финикийцы колотили отчаянных пловцов дубинками и камнями по голове, пока те не утонули или не были взяты в плен.

Ни разрушение дамбы, ни большое количество жертв не положили конец осаде Александра, но и брандер не стал последним из дьявольских оборонительных средств, придуманных финикийскими инженерами в Тире. Финикийцы, как пишет Диодор Сицилийский, понимали, что македонцы обладают огромным преимуществом в ближнем бою. Им нужно было придумать оружие для поражения живой силы, «чтобы победить столь храброго врага». В словах Диодора явственно читается неодобрение и презрение к трусости тех, кто обращается к химическому оружию против достойных воинов.

Финикийскими инженерами, как пишет Диодор, «изобретен был еще хитрый способ сломить мужество македонцев и подвергнуть самых храбрых воинов мучениям, которых нельзя было и облегчить». Они изготовили огромные железные и бронзовые щиты, в которые засыпали мелкий песок и металлические опилки. Эти импровизированные сковороды нагрели на сильном огне, пока песок не раскалился докрасна. «С помощью какого-то механизма» (очевидно, это было что-то вроде катапульты) финикийцы бросали этим песком «в тех, кто сражался всех мужественнее, и подвергали свои жертвы жесточайшим страданиям». Никто из тех, кто подвергся обстрелу таким песком, спастись не мог: «Песок проникал через панцирь в рубаху, жег тело, и помочь тут было нечем». Воины Александра извивались, стремясь сбросить доспехи и вытряхнуть из них обжигающий песок: «Они кончались, впадая в неистовство от страшной боли, в страданиях жалостных и неутолимых». Исторически достоверная битва при Тире оказывается чрезвычайно похожей на мифологическую историю о Геракле и его попытках снять отравленную тунику.

Дождь из горящего песка, придуманный в Тире более 2000 лет назад, удивительно похож и на эффекты от современных металлических горючих веществ – например, магниевых и термитных бомб времен Второй мировой войны. Горящие частицы магния и расплавленного железа после взрыва таких чрезвычайно горячих металлических бомб попадали на тела жертв, оставляя тысячи мелких, но очень глубоких ожогов. Такие металлические угольки, подобно раскаленному песку, способны глубоко проникать внутрь кожи и продолжают тлеть там, что вызывает серьезные повреждения тканей и смерть. Сейчас термитные бомбы сменились минометными минами из белого фосфора: при выстреле из миномета выделяется настоящий дождь из горючих химических частиц, возгорающихся при контакте с воздухом. Утверждается, что американская армия применила белый фосфор в 2004 году в Эль-Фаллудже в ходе войны в Ираке, а в 2016 году – тоже в Ираке против ИГИЛ. В 2008–2009 гг. Израиль применял белый фосфор в Газе против палестинцев, Саудовская Аравия – в 2016 году в Йемене, Турция, как утверждается, – в 2019 году в Сирии. Военачальники заявляют, что белый фосфор используется только для освещения и создания дымовых завес, но на самом деле он вызывает ужасные травмы, плавит плоть и прожигает человека до костей.

Через сто лет после злоключений Александра с горящими орудиями под Тиром сиракузяне изобрели поразительно эффективное дальнобойное термическое оружие. Во время осады Сиракуз римлянами в 212 г. до н. э. Архимеду, великому философу и математику, царь Гиерон поручил разработать новые способы защиты Сиракуз. Архимед действительно придумал несколько чрезвычайно эффективных типов оружия, которые и были применены против римлян: от катапульт, стрелявших огненными шарами, до исполинских кранов (прозванных «похитителями» и «железными когтями»), которые попросту поднимали корабли из воды и бросали вниз с такой силой, что те тонули.

Еще одним прославленным оружием Архимеда был тепловой луч, направленный на римский флот под командованием Клавдия Марцелла. Согласно свидетельствам древних, Архимед приказал солдатам отполировать вогнутые поверхности бронзовых щитов до зеркального блеска. Затем он выстроил их параболой и направил их щиты так, чтобы создать огромное отражательное пространство и сфокусировать солнечные лучи на снастях римских кораблей. Как увеличительное стекло способно поджечь бумагу или спички, так нестерпимый жар концентрированных лучей смог тотчас воспламенить паруса и деревянные мачты. Флот Марцелла сгорел дотла. Римский командир отказался от морской блокады, но в конце концов сумел взять Сиракузы «силой жажды».

Марцелл приказал своим людям взять Архимеда живым, надеясь, что римляне смогут от него чему-то научиться. Это, вероятно, первый зафиксированный случай пленения вражеского специалиста по биохимическому оружию или предоставления ему иммунитета. Но римские солдаты убили старого инженера во время жестокого грабежа города. Марцелл с почестями похоронил ученого, украсив его надгробие цилиндром и сферой. Могила Архимеда долго пребывала в забвении, пока спустя более чем сто лет римский оратор Цицерон не нашел ее в каком-то колючем кустарнике за городскими воротами Сиракуз.

Примерно через 700 лет после взятия Сиракуз, в 515 г. н. э., философ Прокл, как утверждается, воспользовался зеркальным оружием Архимеда и сжег корабли фракийского мятежника Виталиана, посланные против византийского императора Анастасия I. В эпоху Просвещения и позже многие ученые проводили сложные вычисления и эксперименты, чтобы выяснить, действительно ли мог метод Архимеда сработать. Первая серия экспериментов была предпринята графом Бюффоном из Музея естественной истории в Париже: с помощью зеркал пытались поджечь сосновую доску, размещенную в 50 метрах. В 1975 году греческий ученый доктор Иоаннис Саккас провел свою проверку. Он выстроил определенным образом 60 греческих моряков, вручив каждому по зеркалу в виде продолговатого щита. По команде они одновременно наклонили щиты, направив солнечные лучи на деревянный корабль, стоявший в 50 метрах от них. Он немедленно загорелся. Столь же успешная реконструкция была предпринята в 2005 году в популярной телепередаче «Разрушители легенд»: в заливе Сан-Франциско доктор Дэвид Уоллес из Массачусетского технологического института при помощи зеркал поджег построенную в 1924 году рыбацкую лодку.

Согласно латинским источникам, римские моряки Марцелла впадали в панику при виде каждого нового хитроумного приспособления. Многие верили, что сиракузянам помогают боги колдовства. Огненный луч, внезапно поджегший их корабли, вполне можно было принять за молнию с небес. И действительно, впечатляющие эффекты применения дальнобойного термического оружия – это не признак романа в жанре научной фантастики, а область поиска современных оружейников. Тепловой луч в виде лазерной пушки, испепеляющей жертв, судя по всему, был одним из многих видов изощренного секретного оружия, которое тестировалось США во время вторжения в Панаму в 1989 году, как следует из интервью с медицинским персоналом и свидетелями. Через несколько лет, в 2001 году, Пентагон представил оружие массового поражения, способное направлять луч высокой температуры на расстояние более полукилометра. Болезненное ощущение жжения, вызванное тем же микроволновым излучением, которое помогает нам разогревать пищу (хотя, конечно, куда более интенсивным), было предназначено для сравнительно мирного разгона толпы, а не для того, чтобы кого-то сварить или убить.

Идея данной «системы активного блокирования», разработанной Raytheon, состоит в том, чтобы установить микроволновую лучевую пушку на военный автомобиль и направлять на отдельных людей или их группы. Рассеивая «угрожающие спокойствию толпы» с безопасного расстояния, луч причиняет значительную боль, но не наносит реального вреда: достаточно уклониться от его воздействия. Поток направленной энергии проходит через кожу жертвы, нагревая ее до 55 ° и вызывая ощущение горения. В 2007 году появилась еще одна версия тепловой пушки, способная направлять электромагнитные радиочастотные пучки на расстояние почти полкилометра. Нам нужно «подобное оружие», заявил глава Дирекции нелетального оружия Управления перспективных исследовательских программ, «поскольку отличить комбатантов от нонкомбатантов трудно». Действительно, эти виды теплового оружия были разработаны для контроля над толпами, в которые часто входят представители гражданского населения и которые собираются на плотно заселенных территориях. Армия США решила в том году не использовать тепловые пушки на танках в Ираке во избежание обвинений в пытках. В 2010 году это оружие было отправлено в Афганистан, но возникли противоречия относительно этичности его использования и степени причиняемых ожогов, и его отозвали. Однако работа над ним продолжается: поставлена задача создать оружие по производству направленной энергии, которое может управляться не только с танков и кораблей, но и с воздуха.

«Это безопасно, совершенно безопасно, – заявил в 2001 году полковник Джордж Фентон, глава Дирекции нелетального оружия США. – Вы отходите от луча – и нет никакого долгосрочного эффекта, он отсутствует, равен нулю». Однако потенциальная угроза здоровью и безопасности очевидна. Критики оружия указывают, что если луч будет сфокусирован на человеке достаточно продолжительное время, в особенности если человек будет к тому моменту уже обездвижен другими видами нелетального оружия – слезоточивым газом или седативным аэрозолем, или зажат в толпе, или травмирован, могут последовать серьезнейшие ожоги. Этот человек, возможно, не успеет скрыться, и его ждет судьба македонцев, обстрелянных горящим песком в Тире, или римских моряков на кораблях, павших жертвой зеркал Архимеда.

Лук и стрелы, зеркала Архимеда и горящие корабли оказались хорошими системами перемещения огня. Технология скручивания, применяемая в катапультах (основанная на упругости эластичных веревок, сделанных из сухожилий или волос), была изобретена примерно в 350 г. до н. э., что значительно расширило возможности метания горящих горшков и стрел за городские стены и на боевые корабли. Еще раньше появилось другое важное изобретение: в 424 г. до н. э. беотийцы, союзники спартанцев в Пелопоннесской войне, придумали самый настоящий огнемет.

Изобретение появилось буквально через четыре года после того, как спартанцы попытались устроить химическую атаку под Платеями, но сами пали ее жертвой из-за неблагоприятного ветра. Устройство примитивного беотийского огнемета позволяло устранить проблемы, с которыми столкнулись спартанцы: оно создавало искусственный ветер. Мощность его была высока, но применять его можно было только в ближнем бою, как, впрочем, и современные огнеметы. Фукидид рассказывал, как огнемет уничтожил деревянные укрепления в Делии, устроенные афинянами.

Беотийцы выдолбили огромное бревно и обили его железом. Они подвесили на цепях к одному концу бревна большой котел и к нему от бревна провели железную трубку. В котле пылали уголь, сера и смола. Все это устройство приладили к повозке и приставили вплотную к городской стене. После этого беотийцы присоединили огромные кузнечные меха к своему концу бревна и стали закачивать воздух через трубу, раздувая химическое пламя и газы в котле. Стены охватил огонь, как и многих защитников, вынужденных бежать со своих мест, и в итоге Делий был взят.

Подобное же устройство (причем в состав горючих веществ на этот раз, как ни странно, входил еще и уксус) было во II в. разработано Аполлодором Дамасским, военным специалистом на службе римских императоров. Добавление уксуса, как утверждается, позволяло огнеметной машине разрушать даже каменные укрепления. Другие римские историки, например Кассий Дион и Витрувий, тоже сообщали, что уксус в сочетании с огнем способен разрушать камни. Однако современные исследователи пребывают от этого факта в недоумении.

Использование уксуса и огня для разрушения каменных перекрытий впервые было описано историками Ливием и Плинием в рассказах о том, как инженеры Ганнибала решили логистические проблемы при переходе через Альпы в 218 г. до н. э. Чтобы расчистить обвал, преградивший войску Ганнибала путь в горах, карфагеняне навалили на них стволы больших деревьев и подожгли. Когда огромный костер раскалил камни докрасна, на них вылили уксус (точнее, уксусную кислоту, которая содержится в прокисшем вине) – и те моментально растворились.

Долгое время свидетельства древних о том, что уксус и огонь способны разрушать стены, и рассказ о хитрости инженеров Ганнибала не принимались во внимание и считались лишь легендами, однако в 1992 году научные эксперименты показали, что камни, разогретые до высоких температур, действительно раскалываются, если вылить на них значительное количество уксуса. Дальнейшие эксперименты с кислым красным вином (основным источником уксуса в древности) привели к еще более эффектным результатам: горячие камни раскалывались с шипением. Ученые выяснили, что лучше всего такая химическая реакция работала для известняка и мрамора, то есть излюбленных материалов для крепостных стен в античном мире. Теперь стал ясен принцип работы машины Аполлодора: очень горячее, химически интенсивное пламя направлялось на каменные стены. Когда камни раскалялись докрасна, на стены выливались ведра уксуса, – и камни начинали разламываться.

Множество типов огнеметного оружия, развившихся на протяжении веков, требовало разработки методов защиты. Например, Эней Тактик советовал солдатам, столкнувшимся с огнеметным оружием, по возможности прикрывать лицо щитом. Он также рекомендовал набрасывать на деревянные парапеты и стены влажный войлок или сырые шкуры животных: эту методику применили жители Платеи против спартанских огненных стрел и македонцы при осаде Тира.

Квасцы (двойная соль сернокислого алюминия и сернокислого калия) были известны в древности как ингибитор горения, способный предотвратить возгорание дерева. Квасцы добывались в Египте и Понте. Например, в 548 г. до н. э., после того как сгорел храм в Дельфах, египетский фараон Амасис послал большое количество (одну тысячу талантов) квасцов, чтобы укрепить ими древесину, предназначенную для перестройки храма. Царь Митридат Понтийский в 87 г. до н. э. укрепил квасцами деревянные башни своих крепостей, а в 296 г. н. э. император Константин отделал квасцами свои осадные машины для защиты от персидских горючих смесей.

Песок, земля и грязь тоже применялись для борьбы с пожаром химической природы, устойчивым к действию воды. Эней Тактик писал, что горючие смеси, содержащие серу, смолы, деготь или нефть, плотно приклеиваются в любой поверхности, и потушить их можно лишь с большим трудом, при помощи песка или грязи. Чтобы защитить осадные машины от химического пожара или расплавленного свинца, который лили осажденные сверху, он предлагал покрывать их смесью глины с конским волосом или просто влажной грязью. Примечательно, что советы, как защитить от химических ожогов людей, ни у Энея, ни в других греческих и римских руководствах не приводятся. А в Индии считали, что определенные притирания, нанесенные на кожу, все же могут предохранить воина от ожогов. В трактате по военному делу, написанному Каутильей в IV в. до н. э., рассказывалось, как приготовить огнеупорную мазь из клейких соков растений и лягушачьей кожи. В исламских военных трактатах об использовании огня приводились рецепты ингибиторов горения – например, пасты из талька, яичных белков, резины и «кожи саламандры» (одно из первых названий жаропрочного минерала асбеста).

Хорошо известным замедлителем горения в античном мире был уксус, несмотря даже на свою способность раскалывать камни при нагревании. «Если какая-либо часть города будет подожжена сильными зажигательными средствами, то гасить этот огонь следует уксусом, так как тогда его нелегко вновь разжечь». В 73–72 гг. до н. э. Митридат Понтийский осадил город Кизик на Черном море. Защитники обернули стены шкурами скота, смоченными в воде, и, как советовал Эней, опрыскали каменные городские стены уксусом для борьбы с зажигательными снарядами Митридата. Но Митридат догадался об уязвимости подобной обороны – возможно, потому что изучал химическую реакцию, некогда примененную Ганнибалом. Если смоченный в уксусе известняк как следует нагреть, то камень начнет крошиться. Сильный жар огненных снарадов войска Митридата пробил брешь в городских стенах.

Осаждающие могли тоже применять уксус – для нейтрализации горючих веществ, которые сбрасывали на них защитники крепости. Чтобы обезопасить осадную технику, Полиэн советовал лить или разбрызгивать уксус, который «считается особенно хорошо гасящим огонь», на деревянные осадные машины. Уксус мог помочь нейтрализовать и едкий дым от пожаров: Плиний указывал на его благотворное воздействие при кашле, чихании и других проблемах с дыханием. Интересно современное возрождение уксуса в качестве средства индивидуальной защиты: в стычках между полицией и политическими диссидентами в воздухе часто резко пахнет уксусом. Протестующие нередко смачивают уксусом носовые платки и держат их у лица, чтобы защититься от применяемого полицией перцового или слезоточивого газа.

Облака пыли или дыма могут дать преимущество одной из воюющих сторон. Во время Второй мировой войны немецкий генерал Роммель, известный в народе как «лис пустыни», был мастером создания «пылевой завесы» на африканском фронте. Более чем за две тысячи лет до него карфагенский военачальник Гимилькон жег костры, густой черный дым от которых ел глаза его противникам в сицилийском Кромии в 397 г. до н. э. С помощью дыма он также подал ложный сигнал, который позволил ему взять верх над Агригентом. В IV в. до н. э. военачальники-новаторы Эпаминонд и Пелопид из Фив и Ификрат из Афин пользовались дымовыми завесами для прикрытия перемещений войск. Эней Тактик советовал защитникам городов складывать дымные костры и направлять дым от них на осаждающих, пытающихся рыть подкопы, «чтобы дым шел в вырытый ход и причинял вред находящимся в подкопе. Возможно, что многие из них погибнут от дыма». В китайском историческом тексте Мо-цзы, написанном примерно в то же время, рассказывалось, как закладывать в ходы горящие вязанки хвороста, коноплю и камыш, чтобы выкурить оттуда ведущих подкопы: «Неприятель немедленно погибнет».

Дым от обычных костров мог быть опасен и даже смертелен, но сернистые пары химических пожаров, подобных тому, что устроили спартанцы под Платеями в 429 г. до н. э., были чрезвычайно ядовиты и сеяли гибель (рис. 28). Можно было поджечь особенно зловредные вещества и получить раздражающие, удушающие, химически ядовитые газы. Уже в VII в. до н. э. китайцы уничтожали насекомых, окуривая их облаками ядовитого дыма, образованного при сжигании серы и мышьяка; данная практика, возможно, заставила их заинтересоваться и военным применением ядовитых газов. В древнекитайской литературе содержатся сотни рецептов выработки раздражающего дыма и тумана. Уже в IV в. до н. э. защитники крепостей в Китае жгли ядовитые вещества и растения в печах, соединенных трубами с кузнечными мехами, чтобы закачивать ядовитые газы в вырытые осаждающими ходы.

Китайские руководства по применению зажигательного оружия содержали и инструкции по изготовлению ядовитых дымовых снарядов. Весьма эффективной была такая смесь для дымовой бомбы: измельченные корни аконита и морозника, кротон (сильное слабительное, вызывающее к тому же пустулы на коже), мышьяк, галлюциногенный каннабис, шпанские мушки, сера, уголь и смола. В Индии дымные порошки делались из скипидара, древесной смолы, угля и воска. В IV в. до н. э. в трактате «Артхашастра» приводились рецепты приготовления горючих порошков, чьи пары, как утверждалось, приводили противника в безумие, ослепляли, заставляли заболеть или даже сразу погибнуть. Различные порошки делались из выделений определенных пресмыкающихся, зверей и птиц – в сочетании с настоящими ядами и токсичными веществами.

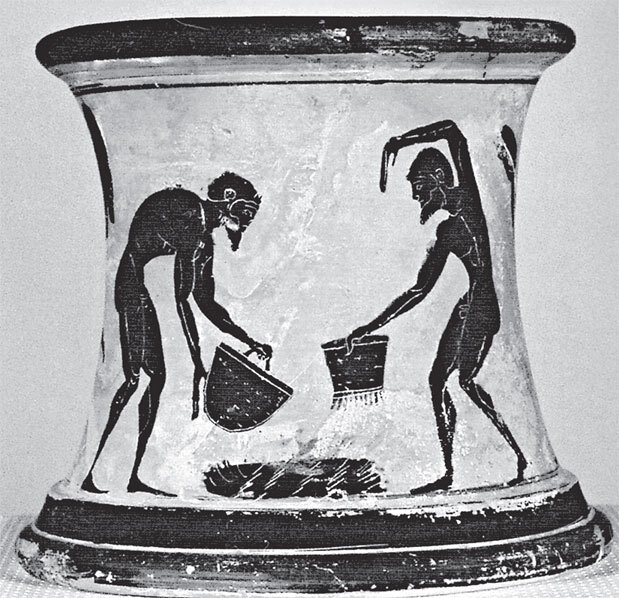

Рис. 28. Для создания ядовитого дыма можно было жечь дурно пахнущие вещества. В росписи на вазе двое мужчин разводят дымный огонь. Аттическая вазопись, 510 г. до н. э. Музей искусств Толедо, дар Эдварда Драммонда Либби

Смертельное облако можно было получить, сжигая тела ядовитых змей и жалящих насекомых, а также семена ядовитых растений и острого перца. Отметим, что острый перец, который содержит капсаицин, использовался в боевых целях и в Новом Свете: в XVI–XVII вв. карибские и бразильские индейцы разработали прототип перцового распылителя и применяли его против испанских конкистадоров, сжигая молотые семена острого перца.

В средневековой феодальной Японии (начиная с XII в.) ниндзя и самураи применяли мецубуси («закрывающие глаза»), чтобы дезориентировать или полностью ослепить нападающих или взять в плен врагов. Для изготовления устройства использовались бамбуковые трубки или пустые яйца, а представляло оно собой лакированную или медную коробочку с мундштуком и трубкой на другом конце. Туда засыпался пепел, молотый перец, грязь или даже стеклянная пыль, которые выдувались в глаза противнику. Средневековые ниндзя прятали перец, пыль и железные опилки в ножнах своей катаны. Металлическое оружие можно было смочить ядом, как и поступали с шипастыми кольцами (какутэ) и когтями железных перчаток (нэко-тэ). В распоряжении ниндзя были также трубки с кислотой, отравленными дротиками, взрывчатыми веществами и дымовыми гранатами.

Ядовитый дым, для которого брались как ядовитые, так и магические ингредиенты, предназначенный для убийства или дезориентации врага, фигурирует и в Древней Греции, и в ранних средневековых алхимических трактатах. Например, Ипполит (230 г. н. э.) заявлял, что сжигание мелко молотых железных опилок порождает смертельный дым, а добавление к опилкам помета ласки якобы вызывает у врага ощущение землетрясения.

Едкий дым трудно было контролировать и направлять, поэтому эффективнее всего он действовал в замкнутом пространстве – например, в подземных ходах. В 189 г. н. э. в Западной Греции, во время долгой осады Амбракии римлянами, защитники крепости изобрели новаторскую дымовую машину для отражения римских саперов, пытавшихся вырыть подкоп под городскими стенами. Амбракийцы «подготовили сосуд, по ширине равный самому ходу, проделали в крышке дырки и вставили туда железную трубку». Они набили гигантский горшок мелкими куриными перьями и тлеющим углем и закрыли его продырявленной крышкой. Куриные перья состоят из кератинов, содержащих цистеин – сернистую аминокислоту. При сжигании перьев выделяется ядовитая двуокись серы – тот же газ, который использовали спартанцы под Платеями. Амбракийцы не знали научной подноготной, зато понимали, что горение куриных перьев вызывает чрезвычайно специфический эффект, особенно в замкнутом пространстве. Чтобы отразить римлян, амбракийцы направили сосуд закрытой стороной к врагам и подсоединили с другой стороны к железной трубке кузнечные мехи. Вооружившись этим устройством, которое напоминает уже описанный примитивный огнемет из Делия, амбракийцы заполнили ход облаками едкого ядовитого дыма, так что задыхающиеся римляне поспешили на поверхность. «Они отказались от подземной осады», – лаконично прокомментировал Полиэн.

Во время осад солдаты, ведшие подкоп под башни, приносили в туннели деревянные балки, чтобы временно подпереть строение, а затем, выбравшись наружу, поджигали их, чтобы башня провалилась вниз. Защитники крепостей рыли контрподкопы, и иногда прямо в туннелях случались стычки с использованием горючих веществ. В 1935 году в римском укрепленном городе Дура-Эвропос на территории современной Сирии было сделано потрясающее открытие: обнаружились следы такой подземной битвы.

Персы из империи Сасанидов в 265 г. н. э. осадили римлян в Дура-Эвропосе. Обе воюющие стороны принялись рыть подкопы. Археологи давно обнаружили множество остатков оружия, горы скелетов и сосуд с остатками серы и смолы, которые персы подливали в огонь для отражения контратаки римских саперов.

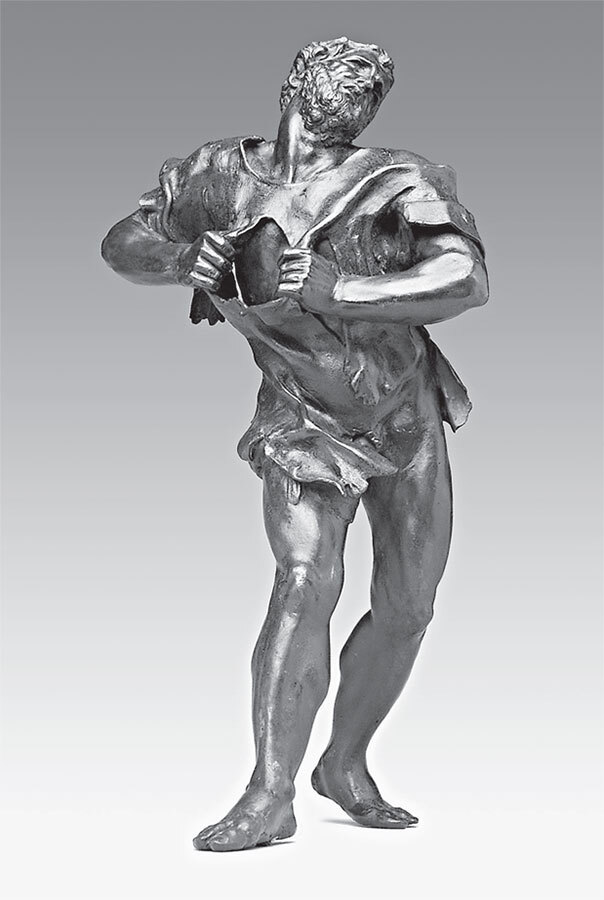

В 2011 году археолог Саймон Джеймс повторно исследовал 20 человеческих скелетов и изучил другие следы, доказывающие, что в огонь были подброшены химические вещества, в результате чего выделился ядовитый газ – диоксид серы. Его «реконструкция места преступления» с фотографиями и диаграммами объясняет ход битвы: химическую атаку и смертельную схватку внутри подкопа. Один из скелетов, все еще одетый в персидскую кольчугу, судя по всему, стал жертвой «огня по своим» Сасанидов (рис. 29).

Плутарх (писал ок. 100 г. н. э.) описывал еще один тип химического оружия – взвешенные в воздухе частицы аэрозоля. Это хитроумное использование обычной пыли придумал римский генерал Серторий в борьбе с испанским племенем харакитанов в 80 г. до н. э. Харакитаны жили в пещерах на склонах неприступных гор. Серторий, в отчаянии от их неприступности, поскакал вокруг горы, «бормоча пустые угрозы».

Затем он заметил, что его лошадь выбивает копытами облака едкой пыли из мелкого белого песка у подножия гор. Этот песок, возможно, был мягким известняком или гипсом, поскольку Плутарх сравнивал его с «пеплом или негашеной известью». Порошок извести или гипса оказывает сильное раздражающее действие на глаза и слизистые оболочки. Возможно, пыль досаждала и самому Серторию. Он отметил, что каждый день ветер дул в основном с севера, а вход в пещеры тоже находился с севера. Сложив воедино природные обстоятельства, Серторий приказал своим людям сгрузить огромные кучи местного песка перед входом в пещеры харакитанов. На следующий день подул сильный северный ветер, и римляне (возможно, предварительно надев импровизированные маски), подняли огромные клубы пыли, скача по ней на конях. Эта пыль стала проникать в пещеры. Через три дня после борьбы с удушающей и слепящей пылью харакитаны капитулировали.

В Китае из известковой пыли делали прообраз слезоточивого газа для борьбы с повстанцами. Например, в 178 г. н. э. «известковые колесницы» с мехами, выдувавшими мелкую известковую пыль «вперед по ветру», помогли подавить вооруженное крестьянское восстание. Они создали чрезвычайно плотную пылевую завесу, после чего на волю выпустили испуганных лошадей, к хвостам которых привязали горящую паклю, и стали громко бить в гонги и барабаны. Сзади выступали лучники и арбалетчики. Ослепшие, паникующие мятежники были «полностью разгромлены». Когда пыль извести вступает во взаимодействие со слизистыми оболочками глаз, носа и горла, она начинает их разъедать. Ядовитый аэрозоль, описанный в военном трактате византийского императора Льва «Тактика», был создан по тем же принципам: при метании горшков с обожженной известью образовывалось едкое облако, которое ослепляло и удушало врагов, вынужденных вдыхать эту пыль.

Рис. 29. Скелет солдата в железной кольчуге – вероятнее всего, сасанидского воина, не успевшего скрыться при газовой атаке персов на римлян в подземных ходах под крепостью Дура-Эвропос. 265 г. н. э. Художественная галерея Йельского университета, коллекция Дура-Эвропос

Однако оружие, зависимое от ветра, может быть капризным. Тем, кто применял ядовитые порошки и газы, нужно было остерегаться непредсказуемо меняющегося ветра. Каутилья прекрасно знал об этой опасности. В главе о ядовитых дымах он предупреждал, что солдаты должны «беречь свои глаза», нанося защитную мазь до применения химических аэрозолей. Только после «обеспечения собственной безопасности и безопасности своего войска царь может использовать ядовитый дым и другие смеси» против врага.

Исламская рукопись, созданная в раннем Средневековье, предлагала использовать «дымы, особые жидкости и смертельные зловонные вещества для нанесения ущерба замкам и крепостям, а также устрашения врагов». В 1241 году монгольские войска, вторгшиеся в Польшу и Венгрию, распространяли отвратительно пахнущие ядовитые пары и дымы, чем приводили в ужас венгров, поляков и немцев; невыносимую вонь издавало изображение огромной чернобородой головы, прикрепленное к древку копья или штандарту. В современном мире отвратительные запахи тоже не вышли из моды. Густые облака дыма и химических ирритантов (горчичного, перцового и слезоточивого газа) по-прежнему представляют проблему и для самих атакующих – впрочем, тем достаточно надеть защитные маски, чтобы случайно не вдохнуть газ и не повредить слизистые. Это оружие неизбирательного поражения, наносящее вред и участникам сражений, и гражданским лицам.

К началу Пелопоннесской войны в Средиземноморье были известны три воспламеняющихся вещества – смола, сера и негашеная известь. Два первых определенно использовались в то время в сражениях. Смола – застывший сок хвойных деревьев – очень вязкое, чрезвычайно горючее вещество, которое горит жарким пламенем. Сера – минерал, характеризующийся интенсивным окислением, – горит при чрезвычайно высоких температурах и образует газообразный диоксид серы, который при соединении с водой дает агрессивную серную кислоту. Удушающие эффекты негашеной извести использовал в I в. до н. э. Серторий, но способность известняка внезапно возгораться была известна за несколько веков до этого. Плиний отмечал, что известняк «обладает замечательным свойством: когда он разгорелся, вода его жар только усиливает». Поджарившись, известняк образует комковатый осадок – окалину, то есть оксид кальция. Если спрыснуть этот осадок водой, образуется гашеная известь (гидроксид кальция), который дает достаточно тепла, чтобы вызвать спонтанное возгорание, а добавление воды делает огонь только жарче. Древнегреческие и римские сукновалы посыпали ткань известью и опрыскивали ее водой, чтобы очистить и отбелить, а шерстяные ткани, как правило, чистились известняком и серой, что тоже позволяло их отбеливать. Теофраст, натурфилософ IV в. до н. э., отмечал «яростную природу» известняка, который становился особенно опасен во влажном виде. Теофраст приводил такой пример: корабль, груженный новыми тканями, обработанными таким образом, загорелся, когда вода попала на ткани со следами извести. Подобные случаи были редки, но могли подсказать наблюдателям идею смешивания внезапно возгорающихся материалов для использования в военном деле.

Сера, негашеная известь и другие вещества использовались для изготовления так называемого пиравтоматона – «автоматического или самозарождающегося огня». Это сочетание сначала применялось для пиротехнических трюков, которые устраивали жрецы и маги. Например, как пишет Тит Ливий, в 186 г. до н. э. во время религиозной церемонии факелы, смоченные в сере, дегте и негашеной извести, продолжали гореть и после погружения в Тибр. Другие латинские авторы приводили рецепты пиравтоматона, в которых сера, смола, негашеная известь и нафта плотно запечатывались в сосуды, а затем воспламенялись от одной капли воды. Нафта – чрезвычайно горючая легкая фракция нефти, очень летучая жидкость с сильным запахом, легко переходящая в газ или пар и часто встречающаяся в месторождениях нефти на Ближнем Востоке. В Ветхом Завете трюк с самовоспламенением описывается как чудо, при помощи которого пророк Илия примерно в 875 г. до н. э. произвел впечатление на жрецов Ваала. Военный потенциал, возникающий при сочетании данных веществ, был осознан намного позже. Интересное автоматически воспламеняющееся оружие, приводимое в действие утренней росой, появляется в компилятивном сочинении, часто приписываемом Сексту Юлию Африкану – философу, родившемуся ок. 170 г. н. э. под Иерусалимом и писавшему о магии и военной тактике. В его рецепте приведены сера, соль, смола, уголь, асфальт и негашеная известь. Все это нужно осторожно перемешать в течение дня до образования однородной пасты, а затем плотно запечатать в бронзовом ящике, защищенном от влаги и тепла. Вечером эту пасту нужно тайно нанести на вражеские осадные машины. Предполагалось, что на восходе от тумана или росы наступит возгорание. Как отметил британский историк древнего огненного оружия Джеймс Партингтон, такое непредсказуемое оружие с потенциально возможными обратными эффектами «вряд ли пользовалось популярностью у военных командиров». Но сложное сочетание химических реакций серы, нефти и негашеной извести, смачиваемых естественной конденсацией росы, стало одним из многих экспериментов, которые в конечном итоге привели к созданию изощренного огненного оружия, в том числе греческого огня.

Возможно, примерно такая же паста, как та, создание которой приписывают Юлию Африкану, позволила Медее превратить пеплос царевны Главки в орудие убийства в греческом мифе. К I в. н. э. римские авторы, знакомые с волшебными трюками «автоматического огня» и разрушительными свойствами нефти, начали пытаться определить рецепт состава, использованного Медеей. Философ-стоик Сенека в своей версии легенды о Медее назвал «огонь, что таится в сере», одним из компонентов смеси, которая зажгла пеплос Главки, а также упомянул о знании Медеей «огнедышащих» естественных природных скважин на Кавказе – в районе современного Баку. Плиний и Плутарх тоже сходились в том, что сырая нефть была одним из тайных ингредиентов Медеи.

Чудовищный пожар, вызванный Медеей, воспламенял одежду и кожу жертв и сжигал их заживо, что крайне напоминает современный напалм. Смесь летучей нафты (или керосина – еще одной фракции нефти) и загустителя, придающего веществу желеобразную консистенцию, горит при температуре около 2800 °С. Напалм был изобретен в Гарварде в 1940-е годы и широко использовался американской и южновьетнамской армиями во время войны во Вьетнаме против вражеских солдат и мирного населения. Одна из самых незабываемых картин той войны – фотография 1972 года, на которой девочка бежит от воздушной напалмовой атаки на вьетнамскую деревню. Пока она и другие крестьяне убегали в ужасе, корчась от невыносимой боли, жидкий огонь пожирал одежду и добирался до тела. Неугасимое пламя доходило до самых костей, и вода не могла облегчить боль. Эту ужасную сцену мог написать Еврипид на 25 веков ранее. Как использование напалма во время войны во Вьетнаме служило поводом для многочисленных споров и в итоге «стало символизировать чудовищную природу» передовых военных технологий, так судьба Главки, сожженной заживо жидким огнем, для древних могла служить предостережением об ужасах применения токсического и огненного оружия.

Маленькую вьетнамскую девочку и коринфскую царевну в горящем платье разделяют тысячелетия, но, судя по всему, историческое и мифологическое оружие было примерно одинаковым. Легендарное неукротимое вещество, бывшее в распоряжении Медеи, появилось благодаря ее тайным знаниям о горючей природе нефти. Родина Медеи находилась между Черным и Каспийским морями – в регионе, известном богатыми нефтяными месторождениями Баку, где горящие газовые скважины обожествлялись еще в VI в. до н. э. Медея также была связана с Персией. Древнегреческое название нефти – мидийское масло – могло относиться либо к Медее, либо к персидскому региону Мидия, также славящемуся большими нефтяными запасами.

Нефтяные углеводороды существуют в различных формах, но все они горючие: от летучих легких фракций – природного газа и легких жидкостей вроде нафты – до более тяжелых сырой нефти и вязкого битума. Несколько месторождений нефти есть и в Средиземном море, но Ближний Восток ею особенно богат (имеются залежи также в Китае и Индии). В пустынях маслянистая и чрезвычайно горючая жидкая нефть поднимается вверх из песка и просачивается через материковый грунт (petroleum в переводе с латинского – «каменное масло»), а природный газ вызывает каскадное пламя в скважинах и горит под водой. В древних текстах Междуречья видно, что внезапное возгорание озер и фонтанов из огня, – огня, который ведет себя как вода и не гасится жидкостями, – вызывало ужас людей с древнейших времен. Персы, вавилоняне, евреи и другие жители древнего Ближнего Востока особенно почитали загадочное явление «жидких огней». Как и в прикаспийском Баку, древние огнепоклонники в Персии и Вавилонии строили храмы на местах, где природный газ вечно горел в скважинах. Например, так называемые Вечные Огни – нефтяной фонтан в Баба-Гургуре (близ Киркука на севере Ирака) – постоянно горели с 600 г. до н. э., прежде чем в 1927 году из него сделали первую в Ираке нефтяную скважину современного типа.

Нафта фигурировала и в еврейской истории. Выше упоминался фокус с самовоспламенением, продемонстрированный Илией. В V в. до н. э. Неемия, наместник Иудеи во время правления персидского царя Артаксеркса I, провернул нечто похожее. Он привез из Персии густую жидкость под названием нефтар и продемонстрировал загадочное самовозгорающееся пламя, поразившее свидетелей произошедшего. Партингтон проанализировал фокус Неемии и указал, что спонтанное возгорание может произойти, если вылить нафту и воду на негашеную известь или налить воду на дерево, пропитанное нефтью или серой и негашеной известью. Все перечисленные компоненты были известны и доступны для экспериментов с древнейших времен. Эта простая химическая реакция могла вызвать примерно те же эффекты, что и загадочный убийственный пеплос Медеи, так что было только естественно использовать те же вещества впоследствии для военных целей.

Археологические данные свидетельствуют, что поверхностные залежи нефти на Ближнем Востоке использовались – для заправки ламп и факелов, получения пигментов, обеспечения водонепроницаемости, очистки, магических ритуалов и военного дела – еще в 3000 г. до н. э. Данные клинописных табличек и надписей говорят о том, что даже и опасные летучие жидкости, и газы применялись с самого давнего времени. Древнеассирийские тексты содержат информацию о том, что горящей нефтью наказывали преступников, а нафт (нафта) служил горючим веществом при осадах городов уже очень давно: это видно по ассирийским рельефам с горящими снарядами IX в. до н. э..

Однако в древности греки и римляне не очень хорошо понимали происхождение нефти и ее использование в дальних странах. Геродот в 450 г. до н. э. стал первым греческим историком, описавшим невероятную мощь «черного дурно пахнущего масла, называемого персами раданак». Примерно в то же время греческий врач Ктесий, который жил в Персии и записывал часто довольно своеобразные сведения о чудесах неизвестных земель на востоке, рассказывал об интересном огненном оружии, применяемом в Индии. Метод сбора огнеопасного вещества был описан в басне, которая, возможно, была создана для сохранения государственного секрета. Ктесий писал, что только царь Индии мог владеть особым маслом, которое получали от гигантских «червей», водившихся в бассейне реки Инд. Оно обладало невероятной мощью: «Это масло сжигает все, на что попадает, будь то дерево или животное». При помощи этого оружия, как передавал Ктесий, индийский царь берет города без таранов или осадных машин. Он просто наполняет маслом глиняные сосуды, запечатывает их и приказывает метать на ворота. При ударе масло разливается, и по воротам распространяется огонь. Волшебное масло пожирает вражеские осадные машины и сжигает всех врагов. Водой остановить его нельзя – лишь забросать густой глиной.

В составленной Филостратом биографии Аполлония Тианского – греческого мудреца, посетившего в I в. н. э. Индию, – тоже описывается загадочное вещество, напоминающее «белого червя» и добываемое в Пенджабе в районе реки Гифасис (современный Биас). Это вещество плавят, получая горючее масло, которое можно хранить лишь в стеклянных сосудах. После того как подожгли, его уже ничем нельзя было потушить; оно служило тайным оружием царя против вражеских армий. Загадочное масло индийских «червей» здесь явно является летучей нефтью, поджигаемой различными способами.

Эти и другие рассказы о замечательных эффектах жидкого огня с Востока бытовали в Греции и Италии, но истинные источники этих веществ и способы их контролировать были покрыты мраком, пока римские армии не принялись осаждать ближневосточные города во время расширения империи и не встретились с оружием, сделанным на основе местной нафты.

Александр Македонский познакомился с чудесами нефтяной «магии» после того, как в 324 г. до н. э. взял Вавилон. Наиболее любопытным из всех веществ был нафт: как писал географ Страбон, «если нефть поднести близко к огню, то она загорается, а если придвинуть к огню намазанный нефтью предмет, то последний воспламеняется. Потушить водой горящую нефть нельзя (так как она начинает гореть еще сильнее), разве только очень большим количеством воды, но ее можно потушить, заглушив глиной, уксусом, квасцами и птичьим клеем». Это описание напоминает то, что случилось со злополучным пеплосом Главки.

Чтобы произвести впечатление на Александра, в Экбатане персы однажды вечером обрызгали одну из улиц нефтью и запалили с одного конца: она тут же вспыхнула и с другого. Заинтригованный, Александр «ради эксперимента» облил нефтью молодого певца по имени Стефан и поставил рядом с ним лампу. Разумеется, юноша был тотчас объят пламенем и непременно бы сгорел, как Главка в мифе, если бы стоявшие рядом быстро не потушили пожар. Но юноша все равно получил сильные ожоги.

Для Александра и прочих греков IV в. до н. э. нефть была экзотическим вавилонским чудом, а не оружием (см. илл. 8). Хотя в тирском брандере и использовались битумные материалы, ни один историк не говорит об использовании оружия на основе нефти против Александра в Междуречье или Индии. Интересно, однако, что Филострат, писавший об огнеопасном «черве» из бассейна реки Гифасис, записал и объяснение индийцев тому факту, что Александр не стал атаковать крепость воинственных оксидраков на другом берегу Гифасиса. Индийцы утверждали, что Александр знал: защитники этого города имели обыкновение ждать, пока наступающие подтянут осадные машины, а затем внезапно осыпали тех градом горящих стрел и дротиков.

В 2006 году археологи сделали интересное открытие, заставляющее предположить, что Александр, возможно, имел дело с огненным оружием во время индийской кампании в Гандхаре (между Пакистаном и Афганистаном), где в 327 г. до н. э. он осадил и разграбил несколько крепостей. При раскопках на месте одной из крепостей археологи нашли в оборонительном рве странный объект. Это был обугленный рукотворный шар из смолы, барита и серы. Он напоминает зажигательные бомбы из битумных материалов, которые обнаруживались на местах раскопок в Междуречье. Археологи предположили, что данная сфера – из тех огненных бомб, которые пращники выпускали по македонским захватчикам. Интересно, что среди рецептов зажигательного оружия, приведенных в «Артхашастре» – индийском военном руководстве, составленном как раз во время вторжения Александра, – есть и инструкции по изготовлению «шариков», которые нужно было метать во врага, а также огненных стрел. Эти шары и стрелы пропитывались пастой из измельченных растительных волокон, смолы, помета, угля, цинка, «красных металлов» (возможно, красного минерала реальгара, источника мышьяка, или «красного свинца» – тетраоксида свинца, окислителя, используемого в пиротехнике и при изготовлении взрывчатки), свинца и воска. В состав других индийских рецептов горящих стрел и бомб входили волшебные травы, молотые пресмыкающиеся и черви, но также и крайне эффективные смола, уголь и нефть.

Горящая нефть легко уничтожает осадные орудия. Но оружие на основе жидкой нефти, в отличие от огненных стрел, применяемых против деревянных укреплений, главным образом было предназначено для того, чтобы сжигать людей заживо, вызывая в памяти описанные в мифах смерти Геракла, Главки и Креонта, и причинять ужасную боль и травмы солдатам врага. Плутарх, Плиний и Сенека, считавшие нефть тайным оружием Медеи, делали свои выводы на рассказах об оружии на основе жидкой нефти римских ветеранов, успевших повоевать на Ближнем Востоке в I в. до н. э. Воины, преследовавшие Митридата и его союзников от Черного моря до Междуречья, первыми из римлян подверглись подобным атакам. И римские солдаты сталкивались с этим оружием еще следующие два века, когда их императоры пытались установить свою власть на Ближнем Востоке (рис. 30).

Одной из многих месопотамских твердынь, использовавших свободно добываемую по соседству нефть для защиты от римлян, была Хатра. Аммиан Марцеллин описывал целые нефтяные озера в этом регионе (богатые нефтеносные поля на севере современного Ирака). Жидкость отличалась непомерной вязкостью и испускала густой, «смертельно ядовитый дым». Когда она начинала гореть, «человеческий разум не мог изыскать никакого средства ее погасить, кроме как забросать землей».

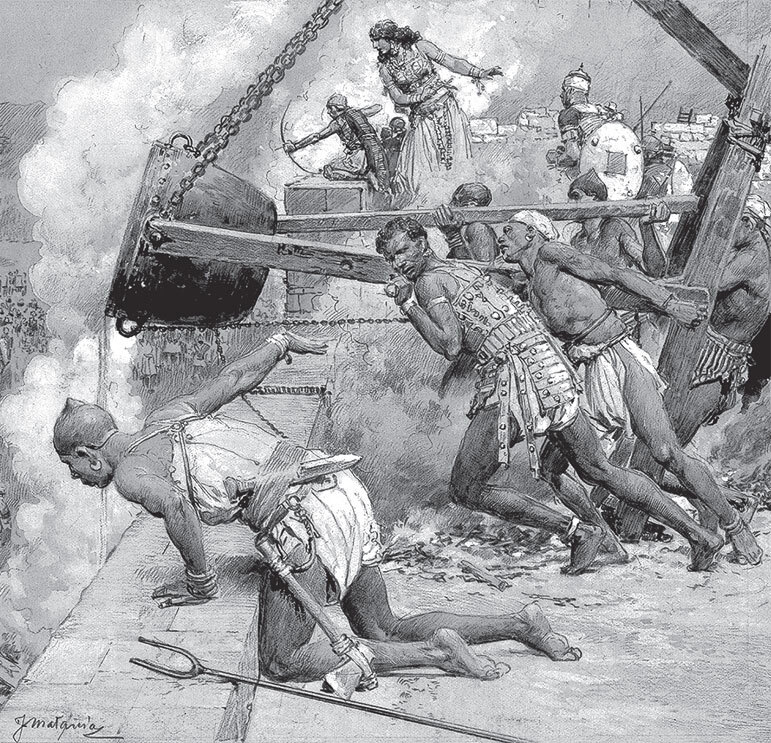

Рис. 30. Нефть – она же жидкий огонь, мальта, горящая земля – вызывала ужас у римских захватчиков на Ближнем Востоке. Здесь царица Зенобия при помощи нефти защищает свою крепость Пальмира в Сирии. Картина Фортунино Матании, 1928 г.

В 199 г. н. э., как говорится в главе 6, солдаты Севера в Хатре столкнулись с обширным ассортиментом ужасающего оружия, включая скорпионов и потоки горящей нефти. Пары нефти невидимы и при этом крайне горючи, так что нефть, казалось, взаимодействовала с каждой искрой, поджигая сам воздух, и при этом благодаря своей вязкости «преследовала» любого, кто пытался убежать. Вода не давала отдохновения, а, напротив, только сильнее разжигала чудовищное пламя. Согласно Кассию Диону, каскады горящей нефти при Хатре «причиняли ужасный вред, пожирая машины и испепеляя всех солдат, на которых только попадали». Север в панике приказал отступать уже даже после того, как римские воины проломили стены Хатры.

Конвенциональное оружие древности – стрелы, копья и мечи – ранило или убивало, проходя сквозь кожу и повреждая внутренние органы. Для защиты годились боевые навыки и умения, храбрость и броня. Но подготовиться к огню или спастись от него было практически невозможно. Страшен был и обычный огонь, причинявший сильные ожоги или смерть от вдыхания дыма и повреждения кожи – в зависимости от процента обожженной поверхности тела. Но ускорители горения значительно увеличивали масштабы бедствия. Огненное оружие, заряженное экзотермическими химическими веществами, вязкими и горящими при очень высоких температурах, увеличивало степень повреждений кожи, глубоко проникало в ткани тела вплоть до костей и приводило либо к смерти жертвы, либо к ее мучительным страданиям и пожизненной инвалидности. Все это делало зажигательное оружие жестоким и отвратительным в глазах большинства.

В VI в. н. э. парфяне и Сасаниды использовали в битвах зажигательные и метательные орудия на основе нефти под названием «нафтандазан» (нефтеметы). В сочетании с лучниками эти средства были особенно эффективны против боевых слонов. Например, сасанидский военачальник Бахрам Чубин, по сведениям, применил нефтеметы против 200 боевых слонов, сражавшихся на стороне тюрков в битве при Герате в 589 году. Нефть и стрелы, направленные в глаза и на бивни слонов, привели тех в неистовство, и они устремились с поля боя, разрушая боевой строй тюрков.

Ко временам Мухаммеда, в VII в. н. э., метательные орудия на основе нефти сделались излюбленным осадным оружием на Ближнем Востоке. Интересно, что в некоторых арабских, персидских и монгольских источниках изобретение части дьявольски хитроумных орудий на основе нефти приписывается Александру Македонскому и его «великому визирю», философу Аристотелю, другу и учителю царя. Две схожие легенды изложены в эпической поэме «Шахнаме» персидского поэта Фирдоуси (940–1020).

Согласно одной легенде, Александр во время индийской кампании повелел изготовить из пустотелого железа лошадей и всадников в натуральную величину, поставил на колеса и заполнил нефтью. Когда их покатили в сторону боевых слонов Пора, зловещие черные металлические фигуры стали извергать потоки огня (вероятно, разожженного при помощи смеси негашеной извести и воды, потому что нефть сама по себе не возгорается). Эффектная цветная иллюстрация этой битвы имеется в монгольской версии «Шахнаме» (см. илл. 9). Этот рассказ – любопытное сочетание старого гомеровского мифа о троянском коне и позднейшей греческой легенды о раскаленных бронзовых статуях Александра, которые тот применил против боевых слонов Пора. В другой любопытной легенде о хитроумных изобретениях Александра в области химического орудия он создал непроницаемую двойную стену из железа и меди и заполнил ее углем, серой и нефтью. Когда дикие племена нападали, можно было поджечь нефть и создать тем самым щит из адского пламени и жара.

Первое использование исламской армией катапультируемой нефти, судя по всему, произошло во время одной из последних кампаний Мухаммеда в 630 году. При осаде Таифа – укрепленного города в горах к востоку от Мекки, где укрывалось языческое племя тагифов, – Мухаммед приказал метать огонь из катапульты. Тагифы ответили тем же, и на войско Мухаммеда полетели горячие металлические опилки, что напоминает о том, как финикийцы метали раскаленный песок и шрапнель в войска Александра Македонского при осаде Тира более чем за 1000 лет до того.

В мусульманских хрониках впервые была упомянута особая осадная машина для метания нефтяных бомб в период гражданских войн после смерти Мухаммеда (632). Эта машина – мангонель – была создана для омейядского халифа Дамаска (ныне столица Сирии). Это была тяжелая катапульта, предназначенная для бомбардировки городов горящей нефтью. Первое использование состоялось, как утверждается, в 645 году при осаде Александрии, но расцвет мангонелей пришелся на 683 год, когда армия Омейядов двинулась на Медину и Мекку. В Дамаске солдаты погрузили на караван верблюдов огромное количество тяжелых катапульт и сосудов с летучей нефтью и, что удивительно, смогли пересечь со всем этим раскаленную пустыню Большой Нефуд в разгар лета, чтобы неожиданно напасть на два священных города.

В 813 году исламская столица Багдад была полностью разрушена новым типом специального оружия для метания нефти. Нефтяные войска – так называемые нафтатуны – привезли сотни мангонелей с тысячами бочек жидкого огня. К 850 году во всех исламских армиях существовали регулярные соединения нафтатунов, они носили особую жаропрочную военную форму с амортизирующей подкладкой. Выткана форма была из загадочного вещества, которое сами арабы именовали хаджар-аль-фатила: это был асбест, волокнистый несгораемый материал, который мусульмане обнаружили в 800-е годы на территории современного Таджикистана. Изобретение несгораемой военной формы привело к появлению нового психологического оружия в исламских войсках: легендарные железные кони Александра Македонского с всадниками и нефтяной начинкой стали реальностью. Подобно современным голливудским каскадерам, мусульманские всадники и лошади, покрытые асбестом, едва ли не окунались в нефть и поджигали сами себя, устрашая вражескую кавалерию. Красочные «горящие всадники» ныне выступают на Всемирных играх кочевников.

В 1167–1168 гг. был отмечен последний случай применения «тактики выжженной земли», при которой армии оккупантов не остается никаких ресурсов. Каир оказался под угрозой со стороны франков-крестоносцев, и мусульмане уничтожили город собственным нефтяным оружием (рис. 31). Когда крестоносцы стали продвигаться по Египту к столице, исламский правитель превратил весь город в горящий ад, чтобы христианам не осталось ничего, кроме пепла. Население в ужасе бежало, после чего было подожжено 20 000 горшков с нефтью и 10 000 нефтяных гранат. Пламя бушевало в городе 54 дня.

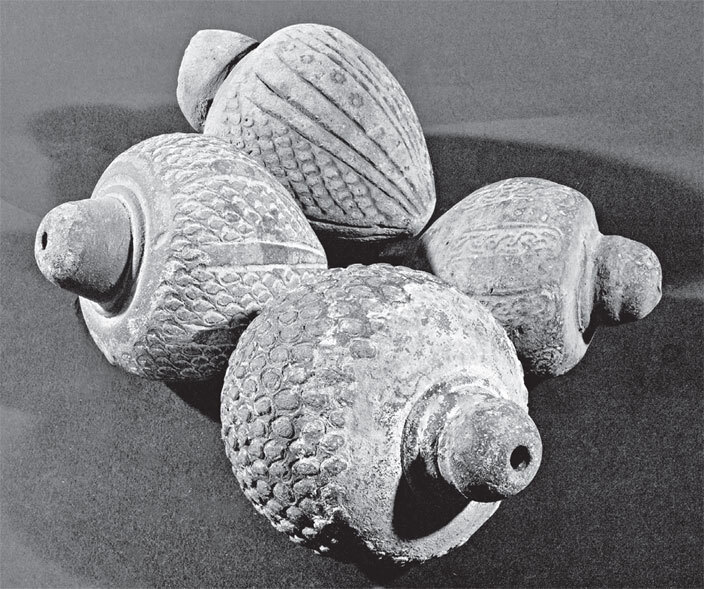

Рис. 31. Нефтяные гранаты. Керамические горшки наполнялись летучей нефтью, поджигался фитиль – и все это сбрасывалось на врага. Военно-исторический музей, Вена, Австрия

Этот исторический эпизод, случившийся в Египте, свидетельствует о том, что огромные запасы нефтехимического оружия хранились в арсеналах ближневосточных городов уже в довольно раннее время. Отчаянный поджог Каира во время крестовых походов навел в 2003 году американскую разведку на мысль, что Саддам Хусейн подожжет 1500 нефтяных скважин Ирака, чтобы они не достались американским интервентам. Во время более ранней Войны в заливе 1991 года отступающие иракские войска подожгли в Кувейте 650 нефтеносных полей, создав огромные пожары, которые бушевали в течение восьми следующих месяцев.

Поразительные археологические свидетельства разрушения Каира в 1167–1168 гг. выплыли на свет в 1916 году. Французские и египетские археологи обнаружили в руинах старого города черепки керамических горшочков размером с кулак. Эти гранаты были чрезвычайно хитро устроены: они были наполнены желеобразной нефтяной субстанцией, напоминающей напалм, и порохом, сделанным из серы и селитры.

Опасностей обратного эффекта для первых адептов пирохимического оружия существовало множество. Каутилья, рассказывая, как использовать огненное оружие для взятия городов, отмечал: «Огню нельзя доверять». При сборе и хранении негашеной извести, серы и нефти нужно было соблюдать особую осторожность: летучие газы и жидкости следовало беречь от влаги, кислорода, тепла и искр. Отметим, что в мифе, который упоминается в начале этой главы, Медея как раз соблюла все предосторожности, отправив свой подарок в запечатанном ларце. Каким-то образом в пылу сражения нужно было смешать нестабильные и вязкие вещества, запалить их и направить на врага, при этом не дав опасному пламени повернуть назад, к своему лагерю, – к искрам, легко возгорающимся материалам или воде.

Эней Тактик в 360 г. до н. э. предлагал такую предосторожность: сначала выбросить в нужную сторону неподожженное топливо, а затем выстрелить в ту сторону горящей стрелой или бросить горящую гранату. Эту технику во время Третьего крестового похода в 1189–1191 гг. использовала армия мусульман Саладина при осаде замка крестоносцев в Акре (ныне израильский Акко). Мусульмане бросали горшки с нефтью без запалов на башни крестоносцев. Ничего не происходило, и христиане столпились на башнях и стали смеяться над атакующими. Мусульмане ничего не предпринимали, ожидая, пока нефть вытечет из горшков. Тогда они метнули уже зажженную гранату, и все сооружение вместе с христианскими воинами оказалось сразу объято пламенем.

Летучая нефть и другие горючие материалы создавали очень высокий риск случайного воспламенения, о чем свидетельствуют византийские руководства по военному делу. Летучие соединения всегда готовились вне помещения, чтобы не вызвать пожар и иметь возможность от него убежать. В китайских текстах предупреждали, что нагревание серы, мышьяка, угля и селитры внутри зданий нередко приводит к обожженным рукам и лицам алхимиков и пожарам в домах, где те работали. Нефтяные бомбы было особенно тяжело направлять и контролировать, в чем пришлось убедиться войску Омейядов во время осады священной Мекки в 683 году. В той битве, метнув из катапульты нефтяные снаряды в город, они пытались не попасть в Каабу – святилище Черного камня, особо почитаемое мусульманами. Но оно все-таки загорелось. Из-за сильного жара священный Черный камень Мекки раскололся на три части.

Разумеется, предать наступающих мог и ветер. Во время знаменитой военной катастрофы на Янцзы в 975 г. н. э. китайский адмирал Чжу Линьпин в ужасе смотрел на то, как жидкий огонь, который его войска метали на вражеский флот императора Сунь, внезапно был подхвачен встречным ветром. «Дым и огонь обратился на собственные корабли и людей», истребив более 150 000 матросов и солдат. «Обезумев от горя», адмирал «прыгнул в огонь и погиб».

Нефтяные бомбы и огнеметы представляли угрозу для своих владельцев из-за низкой вязкости и летучих легких фракций: горючее часто взрывалось раньше времени. Использование мыла и других веществ, позволяющих загустить и стабилизировать нефть и/или керосин, привело в 1940-е годы к созданию напалма, который мог прилипать к целям и гореть длительное время при очень высоких температурах. В древности было уже известно, что жидкую нефть можно отчасти стабилизировать более тяжелыми фракциями, дегтем или смолой, но эти добавки огнеопасны и сами по себе. Обращаясь с подобным оружием, нужно было постоянно соблюдать большую осторожность, даже после открытия методов дистилляции, которые позволяли удалить горючие газы, – методов, которые привели к созданию ужасного оружия – греческого огня.

Происхождение греческого огня окутано тайной. Согласно одной легенде, его рецепт в 300 г. н. э. ангел нашептал Константину Великому, первому христианскому императору. Но греческий огонь не явился результатом внезапного прозрения. Многие века наблюдений, идей, открытий и экспериментов с горючими веществами – серой, негашеной известью и нефтью, на основе которых создавали различные составы (жидкий огонь, мальта, пиравтоматон, автоматический, искусственный или подготовленный огонь, морской огонь, дикий огонь, летучий огонь, oleum incendiarium, злобный огонь, бесцветный огонь, нафт-абьяд и т. д.), со временем привели и к изобретению военно-морского оружия, прозванного крестоносцами XIII века «греческим огнем».

Нефть служила оружием нападения и защиты при осаде с ассирийских времен. Мангонели и нафтатуны вывели использование нефтяного оружия в сухопутных действиях на самый пик, но изобретения, сделанные в Сирии и Константинополе (современном Стамбуле), позволили усовершенствовать нефтеметы для битв на море.

Судя по тому, что отражено в исламских и византийских хрониках, именно развитие эффективной дистилляции и разработка сифонных технологий позволили хранить горючую нефть и распылять ее под давлением с кораблей, тем самым применяя «нечто новое, страшное, летучее и горючее», по словам историка Альфреда Кросби.

Что именно представляло собой «ужасное оружие разрушения», известное как греческий огонь? История утраты византийских и исламских рецептов, некогда бывших тщательно охраняемыми государственными тайнами, и эволюция схожего оружия в Индии и Китае многократно и подробно рассматривается в современной военной литературе. По сути своей греческий огонь был системой поражения кораблей в морском бою. Этот боевой комплекс состоял из тщательно разработанного химического боезапаса и хитроумной системы доставки, состоявшей из котлов, сифонов, труб и насосов.

Основным ингредиентом боезапаса служила нефть, которую когда-то лили со стен или бросали в горшках на осаждавших города Междуречья, а затем метали гранаты с ней из мангонелей, изобретенных в Дамаске и использовавшихся мусульманами для бомбардировки укреплений так, как это описано выше. Византийцы научились применять небольшие сифоны и опрыскиватели для распыления нефти и горючих материалов на ее основе еще в 513 году. Но новая технология разбрызгивания дистиллированной нефти под давлением через бронзовые трубы на корабли противника появилась благодаря гениальному решению инженера-химика – греческого «советника по нефти» Каллиника. Бежав от исламской оккупации Сирии, Каллиник около 668 года укрылся в Константинополе и научил византийцев своему изобретению. Греческий огонь впервые был использован для снятия семилетней морской блокады Константинополя мусульманами, которая началась в 673 году, а в 718 году то же оружие повторно спасло столицу от мусульманского флота.

Точные подробности рецепта Каллиника и системы подачи для современной науки утрачены, а историки и химики при попытках воссоздать работу устройства расходятся во мнениях о точном составе нефтяной смеси и конструкции системы. Мы знаем, что греческий огонь горел в воде и, возможно, даже в ней воспламенялся, а сбить его с жертв было очень трудно. Помимо дистиллированной нефти, среди ингредиентов могли быть загустители – смола или воск, а также сера, скипидар и селитра. Точный рецепт самой смеси, впрочем, не имеет такого значения, как удивительная система подачи, которая позволяла выстреливать жидким огнем из вращающихся патрубков, установленных на небольших суденышках, без современных термометров, клапанов безопасности и регуляторов давления (см. илл. 10).

Единственные возможности, доступные тем, кто вынужден был противостоять греческому огню, – накрыть корабли множеством тяжелых сырых шкур, пускаться в путь только в штормовую погоду, предпринимать быстрые маневры для уклонения от атаки – редко увенчивались успехом и были опасными сами по себе. «Короче говоря, – пишет военный историк Алекс Роланд, – адекватных контрмер против греческого огня не было». Начиная с VII века византийцы и арабы применяли разные варианты греческого огня, который напоминал напалм тем, что «прилипал ко всему, чего касался, и мгновенно воспламенял все органические материалы: корпус судна, весла, паруса, снасти, матросов и их одежду. Шансов уйти от него не было». Даже «прыгнув в море, нельзя было спастись от пламени». Это оружие заставляло врага «дрожать от ужаса» и в отчаянии капитулировать.

Греческий огонь был абсолютным оружием своего времени: «Каждый, до кого он добирался, мог считать себя мертвецом; все корабли, на которые перекидывался греческий огонь, пожирались пламенем», – писал в 1248 году один крестоносец. Партингтон, специалист по истории греческого огня, сравнивал древний ужас перед греческим огнем с современным страхом перед атомной бомбой. В 1139 году Второй Латеранский собор, следуя идеям рыцарства и честной войны, объявил, что греческий огонь и схожие огненные устройства «слишком убийственны», чтобы использовать их в Европе. Несколько веков это решение действительно соблюдалось, но, возможно, дело было в том, что рецепт греческого огня к тому моменту был уже утрачен. Возрожден этот рецепт был в трактате, написанном для Наполеона и носившем леденящее душу название «Как сжигать армии». Но за несколько веков до изобретения греческого огня нефть уже превратилась в абсолютное оружие чудовищной разрушительной силы. Первые предшественники греческого огня, так ярко описанные в древнегреческом мифе о Медее и Главке, впоследствии были испытаны в реальных битвах Римской империи и стали одним из самых ужасающих видов оружия своего времени. Адекватных мер против них не было: вынести такой ад не мог никто. Ни чрезвычайная храбрость, ни бронзовые доспехи не могли спасти воина от каскадов яростного пламени, которое плавило металл и кожу. Опыт Лукулла и его легионов в I в. до н. э. может служить убедительным примером всемогущества жидкого огня.