6

Животные-союзники

Слон боится визжащей свиньи.

Элиан. О природе животных

Египетский фараон, ослепленный мечтами о величии, самоуверенно относился к своей армии, считая, что ее услуги ему никогда не понадобятся. И вот он столкнулся с большими сложностями. Непобедимая ассирийская армия во главе с царем Синаххерибом примерно в 700 г. до н. э. вторглась на территорию Египта. А войска фараона отказались сражаться за него. «Положение было тяжелым», – отметил историк Геродот.

Великая ассирийская армия расположилась лагерем в Пелусии – на солончаках и полях льна вдоль северо-восточной границы Египта – надеясь захватить царство. Фараон, который был также и жрецом бога Птаха, был в отчаянии. Сожалея о своей гордыне, «не зная, что еще делать», он вошел в храм Птаха и стал «горько причитать об опасности, которая ему угрожала». Посреди своих жалоб фараон уснул, и во сне ему явился бог. Птах посоветовал фараону забыть о воинах. Вместо этого он велел ему призвать в армию лавочников, ремесленников и рыночных торговцев и с ними храбро выступать в поход на войска Синаххериба. Бог обещал, что пришлет «помощников» и что победа останется за Египтом. Уверившись в успехе, фараон отправился со своими собранными наспех войсками к Пелусию и занял позицию напротив вражеского войска.

Наступила ночь, ни одна живая душа не шевелилась… кроме тысяч мышей. В ассирийский лагерь во множестве набежали грызуны и прогрызли все кожаные колчаны, крепления щитов и тетивы. На следующее утро ассирийцы с ужасом обнаружили, что им просто нечем сражаться. Если мыши съедали кожаную боевую амуницию, это служило в древности знамением неминуемой катастрофы; кроме того, полчища грызунов являлись предвестниками эпидемий (см. главу 4). Ужасное предзнаменование повергло ассирийцев в ступор, они бросили лагерь и бежали. Импровизированная египетская армия преследовала их и нанесла серьезный урон.

Геродот лично слышал эту историю от жрецов храма Птаха, показывавших ему памятник фараону с мышью на руках. Историки считают, что в повествовании Геродота есть зерно исторической правды. Археологи в Ниневии нашли несколько надписей, относящихся к правлению Синаххериба и его вторжению в Египет и Палестину. В этих надписях повествование о войне обрывается очень резко, и это дает основания предположить, что во время кампании произошла какая-то неожиданность. Сопоставив различные исторические и археологические свидетельства, можно прояснить истинную картину.

Еврейские источники в Ветхом Завете тоже рассказывают о внезапном позорном отступлении армии Синаххериба около 700 г. до н. э., но переносят это событие к вратам Иерусалима. Согласно Четвертой книге Царств, «пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч». Это традиционное для Ветхого Завета описание мора, павшего на врагов израильтян.

Царь Езекия тоже сделался жертвой болезни в стенах Иерусалима.

Иосиф Флавий, иудейский историк, писавший в 93 г. н. э., внес поправки в рассказ Геродота, пояснив, что нашествие грызунов было лишь одной из причин спешного отступления. Согласно источникам Иосифа, Синаххериб услышал, что на помощь к египтянам спешит большая эфиопская армия. Далее Иосиф, цитируя вавилонского историка Беросса (300 г. до н. э.), прямо сообщает, что «ужасная чума погубила 185 000 ассирийцев» и им пришлось вернуться из Египта через Палестину.

Греческие, еврейские, вавилонские и ассирийские свидетельства относятся к военной кампании, которая была прервана после того, как армию Сеннахериба осадили грызуны – переносчики смертельных заболеваний («помощники» бога Птаха, по словам Геродота), которые к тому же съели кожаные части оружия и амуниции ассирийских солдат в Пелусии. Дурное предзнаменование и слухи о приближающейся эфиопской армии заставили ассирийцев отказаться от вторжения в Египет и возвращаться через Палестину, в то время как вызванное грызунами заболевание (возможно, бубонная чума или тиф) уже убивало солдат в рядах войск. Когда армия прибыла в Иерусалим, начался разгар эпидемии: погибли десятки тысяч.

В древнем мире считалось, что мышами и крысами управляют те же божества, которые насылают и чуму: Аполлон, Птах, Яхве. В греческом мире Аполлон – бог эпидемий – почитался как Сминтей, повелитель и убийца грызунов. Статуи мышей найдены в храмах Аполлона в Хрисе и Гамаксите под Троей, а при храме в Гамаксите, как уже говорилось в рассказе о чуме в главе 4, содержалось и множество живых белых мышей. Три древнегреческих источника – автор естественной истории Элиан и географы Полемон и Страбон – рассказывают о происхождении культа распространяющих чуму мышей Аполлона. Древний миф имеет интригующие параллели с биологической катастрофой, разразившейся в ассирийской армии.

Давным-давно десятки тысяч мышей уничтожили посевы вокруг Трои. Затем грызуны обнаружили лагерь критских захватчиков и съели все крепления их щитов и тетивы луков. Не имея оружия для боевых действий, критяне осели в Гамаксите. Они построили храм Аполлона в честь бога мышей – мелких созданий, которые, однако, способны разбить целую армию.

В древности писатели не проводили разграничения между мышами, крысами и иными типами грызунов, способными переносить чуму, тиф и другие заболевания. Современный исследователь переносимых грызунами эпидемий Ханс Зинссер в 1934 году заметил, что задолго до появления научных знаний «об опасности, которые несут с собой распространяющие болезни грызуны, человечество боялось… этих животных». Древние евреи считали всех грызунов нечистыми, а персидские зороастрийцы так ненавидели крыс, что их убийство считалось богоугодным делом. Как указывал Зинссер, «что могут сделать крысы, на то способны и мыши». Однако часть современных ученых до сих пор считает, что связь между мышами и эпидемиями, установившаяся у древних, была проявлением суеверия, а не пониманием подлинного источника мора на основе наблюдений. Некоторые комментаторы, судя по всему, не понимают, что в древности между грызунами не делалось различий, и считают, что с болезнями у древних ассоциировались только мыши, которые бубонную чуму не переносят. Например, исследователь античной религии Кристофер Фараоне писал, что «ошибочное представление» о «любопытном совпадении между нашествием мышей и убийственными эпидемиями» должно было заставить древних считать, что грызуны «вызывают эпидемические заболевания». Фараоне называет это «недопониманием, источник которого – в той частоте, с которой чума наступала после появления» полчищ мышей. Однако патогены переносятся паразитами грызунов – как правило, вшами или блохами, а уже грызуны могут передавать свои болезни людям, и многие античные тексты ясно дают понять, что периодические нашествия грызунов всех сортов верно определялись как предвестники эпидемии, хотя в то время, конечно, не было никакого представления о роли паразитов. Географ Страбон так писал о нашествиях грызунов: «За мышами часто следуют эпидемические заболевания». Он отмечал также, что во время переносимой грызунами чумы, поразившей римскую армию во время кампании в Кантабрии на Пиренейском полуострове в I в. до н. э., командиры сулили награду за мертвых мышей.

Еще одно доказательство того, что в древности понимали связь между грызунами и эпидемиями, можно найти в ветхозаветной истории о филистимлянах, подвергнувшихся болезни после того, как во время войны с израильтянами в XII в. до н. э. они похитили Ковчег Завета (см. главу 4). Возможно, мы имеем дело с самым древним письменно зафиксированным случаем распространявшейся грызунами бубонной чумы, когда земли филистимлян пережили нашествие мышей, совпавшие с мором, при котором у населения появлялись «язвы в причинных местах». Классический признак черной смерти – сильно увеличенные лимфоузлы в паху и на бедрах. А в Первой книге Самуила четко указано, что и сами филистимляне осознавали связь между грызунами и болезнью.

Полчища грызунов, принесших мор к филистимлянам и отразивших нашествие ассирийцев, являлись природными катастрофами. Направить на врага орды зараженных грызунов – задача почти невозможная. Но жрецы и простые жители, молившиеся своим богам чумы о спасении от врагов посредством мышей и крыс, явно намеревались вести биологическую войну, а когда враг бежал из-за чумы, то благодарили богов за победу. Эти мелкие создания считались зоологическими союзниками в войне. Удивительно, но современные ученые словно бы продолжают древний культ грызунов-союзников: в лабораториях при создании современного бактериологического оружия они полагаются на тех же «помощников», которые содержались в храме Аполлона, – мышей и крыс.

Я включаю военную неудачу Синаххериба в хронику первых случаев применения биологического оружия из-за давно наблюдаемой связи между нашествиями грызунов и отражениями вторжений армий. Эта ассоциация заставляла людей молиться своим богам о том, чтобы наслать на врага полчища грызунов, и вызвала к жизни идею сознательного использования животных против врагов. И действительно, как будет показано в этой главе, для победы в древности использовали невероятное количество млекопитающих и насекомых.

Мыши – не самые мелкие существа, которых использовали в качестве союзников в биологической войне. Одна из библейских десяти казней египетских состояла в нашествии мошек, которые донимали как животных, так и людей. Эти мошки могут переносить тиф. Нашествие считалось делом рук Яхве, но в древних источниках существует достаточно свидетельств того, что в военное время как в наступлении, так и в обороне сознательно использовались и другие насекомые – пчелы, шершни, осы, а также скорпионы (ядовитые членистоногие). Эти мелкие создания просто делали то, что предназначено им природой, тем самым причиняя значительный урон врагу и вызывая хаос.

Насекомые с их острыми жалами и биохимическими ядами, а также склонностью нападать и защищаться, долгое время «служили моделью для человека, желавшего использовать их способности… в искусстве войны», по словам военного историка и энтомолога Джона Эмброуза. В античности пчелами восхищались как производительницами меда, но еще их уважали как агрессивных и «чрезвычайно злобных» созданий. В одном из самых ранних примеров взятия на вооружение сил природы, приведенном в главе 5, относительно примитивное малоазиатское племя практически истребило римскую армию Помпея, выставив ядовитые ульи. Как отмечал Плиний, ядовитый мед был защитой пчел от людской жадности. Но сами пчелы так же, как осы и шершни (крупнейший вид ос), вооружены еще и жалом. Известны случаи, когда рои насекомых заполоняли целые города, заставляя все их население переезжать с насиженных мест. Такая катастрофа постигла, например, жителей Фаселиса в Центральной Турции и Раукоса на Крите: последним пришлось оставить свой город, когда рои медного цвета пчел с горы Ида «стали причинять им ужаснейшую боль».

Почему бы не обратить на врагов целые стаи злобных ядовитых насекомых? Их болезненные жала вызовут шок у любой армии и заставят ее отступить, а если ужалят неоднократно, то солдат может и погибнуть. Согласно Плинию, человек погибает после того, как шершни укусят его 27 раз (на самом деле даже один раз может оказаться смертельным для особо чувствительных к яду людей).

Осиные и пчелиные гнезда, возможно, были одним из первых видов метательного оружия, а исследователь истории Междуречья Эдвард Нойфельд предполагает, что гнездами шершней бросались во врагов, скрывавшихся в пещерах, еще во время неолита (рис. 22). Пчелы упоминаются в качестве участников боевых действий в разных культурах и в разные эпохи. Священная книга центральноамериканского народа майя «Пополь-Вух», например, рассказывает о военной хитрости, с помощью которой удалось отразить осаждавших город захватчиков: по стенам крепости были расставлены пугала в одежде, с копьями и щитами. На головах у них были уборы из перьев, которые на самом деле являлись огромными тыквами, внутри которых находились пчелы, осы и мухи. Взобравшись по стенам, осаждающие снесли головы «защитникам». Разъяренные насекомые набросились на воинов, которые были «потрясены нашествием пчел и ос, многие споткнулись и упали вниз».

Рис. 22. Осиные гнезда и пчелиные ульи метали во врагов еще со времен неолита. Из архива Дувра

Использовались ли шершни и иные ядовитые насекомые для борьбы с врагами Израиля? Нойфельд пишет, что в библейские времена насекомые служили «важным средством ведения борьбы и применялись при организации засад», партизанских набегов и взятии примитивных крепостей. Он отмечает также, что древние еврейские и арабские источники упоминают полчища летающих насекомых, жрецы призывали их для впрыскивания «едких ядовитых жидкостей» в глаза врагов, что ослепляло людей или убивало. Согласно Нойфельду, эти насекомые могут быть любым из десятка похожих видов, распространенных на Ближнем Востоке, однако возможно, что речь идет о слепне, само название которого заставляет человека опасаться за свои глаза. Вероятно, некоторые из ближневосточных историй связаны с нашествием жуков-синекрылов рода Paederus. Эти жуки выделяют опасный яд педерин – жидкость, которая, попав на слизистые оболочки, вызывает гноящиеся язвы и слепоту, а при попадании в кровоток может быть не менее смертоносной, чем яд кобры. От нашествий жуков-синекрылов периодически страдают в Африке и на Среднем Востоке, но трудно понять, как можно сознательно управлять их роем в ходе военной кампании.

Однако некоторые библейские цитаты, приведенные Нойфельдом, похоже, свидетельствуют о спланированном военном использовании жалящих насекомых. В книге Исхода говорится, что шершни были «высланы вперед» израильтянами против ханаанеян, хеттов и других врагов, а во Второзаконии шершни упоминаются наряду с обычным оружием, примененным против тех же ханаанеян. В книге Иисуса Навина шершни вместе с мечами и луками помогли разбить амореян. Предполагая, что в этих библейских рассказах речь идет о «массовых атаках» гнездами шершней, «собранных и примененных сознательно», а не о попытках использовать в своих целях спонтанное поведение насекомых, Нойфельд утверждает, что «эти тексты явным образом говорят о раннем применении биологического оружия». Даже «самые примитивные» формы подобного оружия – например, метание бомб, начиненных ульями, вручную – могли нанести существенный урон и вызвать панику в рядах засевших в пещерах врагов (рис. 23).

Применение жалящих насекомых, конечно, было опасно и для тех, кто их использовал. Например, у нигерийского племени тий есть изобретательный способ направления пчел на врагов. Это племя держало своих пчел в особых крупных рогах, куда также был насыпан ядовитый порошок. Утверждалось, что этот порошок усиливал действие пчелиного яда, но, возможно, то было просто успокоительное средство для самих насекомых. В разгар битвы пчел выпускали из рогов на врага. Непонятно было, как в племени тий избегали укусов сами воины, но, судя по всему, форма и длина рогов позволяла направить пчелиный рой точно на расположение противника.

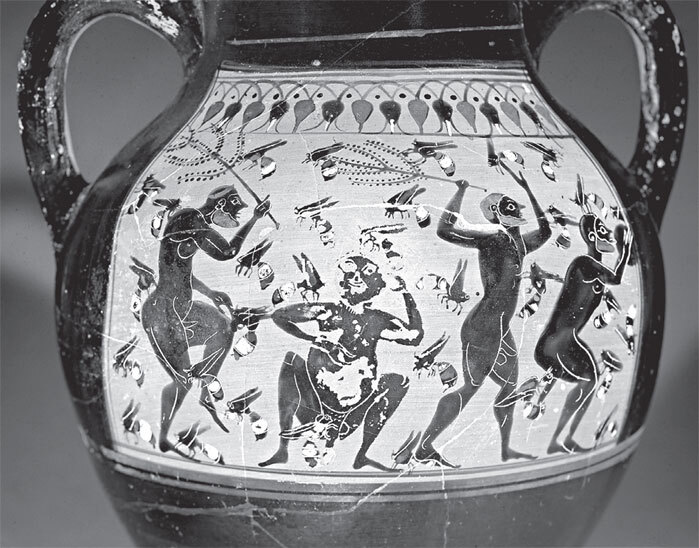

Рис. 23. Рой пчел или шершней нападает на людей. Амфора из Вульчи, ок. 550 г. до н. э. Британский музей

Метание во врагов бомб, начиненных пчелиными ульями, тоже создавало опасность для самих атакующих. Жалящих насекомых нужно было «держать спокойными в их гнездах, прежде чем использовать против врага; опасность преждевременного взрыва должна была быть значительной». Чтобы устранить ее, гудящие бомбы, по словам Нойфельда, следовало «бросать во врага с большой осторожностью, и тогда в мишень попадали сотни очень нервно настроенных шмелей». Он предполагал, что гнезда шершней, возможно, запечатывали глиной и переносили в мехах, корзинах и горшках – или же, возможно, пчел принуждали поселиться в особых емкостях.

Избежать внезапной атаки собственных пчел можно было при помощи дыма, который, как известно было издревле, их успокаивал. Другим методом являлась установка ульев на «растяжках» вдоль маршрута следования врагов: этим методом пользовались обе стороны Первой мировой войны в Европе. Вся операция по применению насекомых в боевых целях требовала значительного умения и применения хитроумных устройств. Возможно, для окуривания пчел и шершней дымом или ядовитым порошком и планирования нападений привлекали особых пчелиных шаманов.

Есть исторические свидетельства, что древняя стратегия метания во врагов ульев насекомых не была забыта и после того, как были разработаны более изощренные методы ведения осады и обороны крепостей. Катапульты и требушеты служили весьма эффективным средством доставки любых снарядов, в том числе и биологического оружия всех сортов, включая и гнезда шершней. При этом не возникало практически никакого риска. Можно сказать, катапультирование пчелиных ульев на вражеские войска стало любимой тактикой римлян. В своем исследовании использования насекомых в войнах с библейских времен вплоть до войны во Вьетнаме Джон Эмброуз даже предположил, что активное использование пчел римлянами частично объясняет уменьшение количества ульев в поздней Римской империи. Согласно Эмброузу, метание ульев во врагов сохраняло популярность и в последующие века: например, в XI веке так поступал Генрих I с армией герцога Лотарингского, а в 1289 году венгры применили ту же тактику против турок. В ходе войны во Вьетнаме (1961–1975) вьетконговцы расставляли на американских солдат ловушки с огромными и злобными азиатскими медоносными пчелами (Apis dorsata). В отместку, по Эмброузу, Пентагон стал разрабатывать собственное совершенно секретное пчелиное оружие против вьетконговцев, основанное на пчелином феромоне, побуждавшем весь улей устремляться на врага. Еще одно устройство, использовавшее насекомых против вражеских войск – «Переносимый по воздуху скрытый детектор живой цели», – выпускало зеленых мух с вертолетов на вьетнамские джунгли.

Как установили древние майя, да и многие другие народы, пчелы могут служить и весьма эффективным оборонительным оружием. Защитники средневекового замка на эгейском острове Астипалея, например, отбивали атаки пиратов, сбрасывая на них ульи с пчелами с крепостных стен. В 1642 году в Германии во время Тридцатилетней войны наступление шведских рыцарей захлебнулось из-за того, что защитники забросали их бомбами с пчелами. Доспехи защитили рыцарей, но боевые лошади от целых туч жалящих пчел пришли в полное неистовство. В то же время получила свое название деревня Бевенбург (дословно «пчелиный город»): изобретательные монашки, чтобы отбиться от солдат-мародеров, опрокинули все монастырские ульи. Когда Муссолини в 1935–1936 гг. захватил Эфиопию, с итальянских самолетов распылялся иприт, уничтожавший как жителей, так и природу. Эфиопы смогли ответить лишь сбрасыванием ульев на итальянские танки, что действительно причиняло урон и водителям, и машинам.

В античности жалящие насекомые помогали защищать крепости. В IV в. до н. э. Эней Тактик в своей книге «О перенесении осад» советовал «осажденным выпускать ос и пчел в туннели, прорытые под стенами, чтобы атаковать осаждающих». Эту тактику применил против самих римлян в 72 г. до н. э. царь Митридат в Понте. Историк II в. н. э. Аппиан Александрийский сообщает, что Лукулл – один из многих римских полководцев, не сумевших захватить хитроумного царя, – осадил крепости Митридата: причерноморский Амис, Евпаторию и Фемискиру. Саперы Лукулла сделали подкопы под укрепления, причем те были настолько широкими, что там даже состоялось несколько подземных стычек. Но вмешались союзники Митридата: они проделали сквозные отверстия в эти туннели и выпустили туда не только тучи сердитых пчел, но даже медведей и других неистовых диких зверей.

В 198–199 гг. н. э. император Септимий Север начал Вторую Парфянскую войну в очередной попытке римлян захватить контроль над Междуречьем. Он дважды подряд не сумел захватить отдаленную пустынную крепость Хатру. Этот город нажил огромные богатства благодаря контролю за караванными маршрутами. Впечатляющие руины Хатры ныне находятся к югу от иракского Мосула. В Хатре была крепость с двойной стеной, 90 крупными башнями, 163 мелкими и рвом с водой. Город был окружен пустыней (рис. 24).

Рис. 24. Развалины пустынной крепости Хатра. Фотография сержанта первого класса Уэнди Баттса, подразделение по связям с общественностью Многонационального корпуса в Ираке, DVIDS, 2007

Окопавшись в своем укрепленном городе, царь Барсамия и граждане Хатры подготовили эффективные планы обороны от римских легионов. Одним из методов обороны стал биологический.

Жители Хатры предвосхитили действия японцев, сбрасывавших во время Второй мировой войны на Китай бомбы из хрупкого фарфора с вредоносными насекомыми внутри; они наполняли глиняные горшки живыми «ядовитыми насекомыми» и запечатывали их в ожидании наступающей армии.

Геродиан, греческий историк из Антиохии (на территории Сирии), приводит эту историю, не упоминая конкретный вид, называя их «ядовитыми летающими насекомыми». Каких же насекомых могли собрать жители Хатры? В мрачной безводной глуши, простиравшейся на много километров во все стороны от Хатры, не росло ничего, кроме змеевика да полыни, не было и пчел, кроме видов, гнездящихся прямо в земле. Напротив, скорпионы там водились – и водятся до сих пор. В древности эти жалящие паукообразные были священными животными местной богини Ишхары, а в месопотамской мифологии скорпионы упоминаются весьма часто. В пустынях вокруг Хатры смертельно опасные скорпионы таились «под каждым камнем и комком земли», как писал в своей естественной истории Элиан (рис. 25). Их было так много, что персидские цари, чтобы сделать путь из Суз в Мидию безопасным, часто приказывали проводить охоту на скорпионов, объявляя награду за самое большое количество убитых тварей. Скорпионы, по утверждению Плиния, – «ужасная чума, они ядовиты, как змеи, но причиняют своим жертвам худшие мучения, ибо жуткая смерть наступает через три дня». Жалят они чрезвычайно болезненно. В результате человек приходит в сильное возбуждение, выступает пот, начинается жажда, мышечные спазмы, конвульсии, появляются язвы в районе гениталий, замедляется пульс, дыхание становится нерегулярным и наступает смерть.

Рис. 25. Скорпионы в изобилии водятся в пустыне вокруг Хатры. Скорее всего, именно их использовали против римских захватчиков как живое оружие. Из архива Дувра

Каждый «питает отвращение» к скорпионам, как говорил Элиан. Эту боязнь с умыслом использовали древние греки, рисовавшие на своих щитах скорпионов и змей с целью устрашения врагов. К началу I в. н. э. скорпион стал официальной эмблемой знаменитой преторианской гвардии – личной охраны римских императоров. Неудивительно, что в современной армии США многие средства вооружения носят такие названия, как «скорпион», «жало», «шершень», «кобра»: все это вызывает у солдат уверенность в собственных силах и вселяет страх во врагов.

Согласно Элиану, некоторые скорпионы убивали немедленно, а на Синайском полуострове водились гигантские скорпионы, которые охотились на ящериц и даже на кобр. У любого, кто даже «наступит на выделения скорпиона, появятся язвы на ноге».

В античности было известно 11 видов скорпионов: белые, красные, дымчатые, черные, зеленые, пузатые, крабовидные, красно-оранжевые, имеющие двойное жало, семисегментные и крылатые. Большинство из этих видов идентифицированы современными исследователями, остальные, возможно, являлись ядовитыми насекомыми, которых перепутали со скорпионами.

У настоящих скорпионов нет крыльев, а Геродиан говорил о летающих и при этом жалящих насекомых. Однако многие античные авторы постоянно упоминали крылатые разновидности скорпионов, которые изображались и на античных предметах быта. Ошибку объяснил Плиний Старший. Скорпионы перемещаются по воздуху, гонимые сильными пустынными ветрами. Оказавшись в полете, они расправляют ноги, отчего кажется, что у них есть крылья.

Ч. Уиттакер, современный комментатор Геродиана, считал рассказ историка о глиняных горшках, набитых скорпионами, выдумкой, а точнее, аллюзией на особую двойную баллистическую катапульту, которая называлась «скорпион». Но в рассказе о Хатре Геродиан подробно описывал осадные орудия, так что такая игра слов кажется не вполне правдоподобной. Более того, обилие скорпионов в пустыне вокруг Хатры и множество исторических сведений о том, что в античности действительно нередко бросали во врагов гнезда шершней и глиняные горшки, заполненные неприятными тварями, делают сообщение Геродиана весьма реалистичным. Кстати говоря, бросать в атакующих корзины со скорпионами рекомендовал и император Лев VI (862–912) в своем знаменитом учебнике по военной тактике.

Жители Хатры, вероятно, собирали ядовитых насекомых и паукообразных заранее. Чтобы их будущее биологическое оружие не ужалило их самих, они должны были придерживаться определенных процедур. Элиан говорил о «бесчисленных приспособлениях для самозащиты» от гигантских египетских скорпионов. Он отмечал, что в Северной Африке водится множество скорпионов, а местные жители «разрабатывают бесчисленные методы, чтобы им противостоять». Двумя основными способами защиты были высокая обувь и приподнятые кровати с основанием, установленным в бассейн, заполненный водой.

Скорпионы, по словам Плиния, особенно опасны по утрам, «прежде чем они случайно потратили какую-то часть своего яда». Жители Хатры, возможно, собирали скорпионов вечером, а перед этим дразнили разъяренных паукообразных, чтобы те наносили бесполезные удары по воздуху, а уж затем наполняли скорпионами свои горшки. Элиан указывал, что жало скорпиона имеет очень тонкую полую сердцевину, так что можно временно заблокировать его, плюнув точно на кончик жала. Была и еще одна хитрость – проворно схватить скорпиона за хвост чуть ниже жала. Также можно было опрыскать скорпионов смертельно опасным порошком аконита, от которого они, как утверждалось, обмирают. Привести их в чувство уже внутри контейнера можно было столь же ядовитой белой чемерицей (см. илл. 5).

Возможно, что со скорпионами путали и ядовитых летающих насекомых, таких как клопы-хищнецы. Клопы-хищнецы, они же конусоносые клопы, применялись среднеазиатскими правителями для пыток заключенных. Эти кровососущие насекомые цепко прикрепляются к жертве и запускают в ее плоть острые шипики, впрыскивая внутрь смертельный паралитический яд, который растворяет ткани. Такой укус может быть чрезвычайно болезненным. У клопов-хищнецов действительно есть крылья, и описание Геродианом последствий укусов «ядовитых летающих тварей» соответствует их повадкам. Когда воины Севера попытались взобраться на стены, на них обрушились глиняные горшки. «Насекомые попали римлянам в глаза и на открытые части тела, – писал Геродиан. – Они кусали и жалили солдат, причиняя серьезные травмы». Пожалуй, можно предположить, что начинка глиняных бомб представляла собой смесь из местных палестинских желтых скорпионов, клопов-хищнецов, ос, жуков-синекрылов и других ядовитых насекомых, водившихся в окрестных пустынях.

Военные историки расходятся во мнении относительно причин, побудивших Севера снять осаду Хатры всего через 20 дней, тем более что ему удалось проделать брешь в городских стенах, так что победа была не за горами. Римские осады были обычно суровым испытанием для обороняющихся и длились по нескольку месяцев или даже лет, но в конечном счете приводили к успеху. Почему же Север сдался? Современные ученые называют среди причин «неблагоприятные условия пустыни», мятежные настроения в войсках, скверное планирование, споры из-за награбленного, возможный тайный сговор и иные «неизвестные» факторы, однако при этом, похоже, никто не принимает во внимание ясных свидетельств античных историков о том, что грубое, но эффективно действующее оборонительное биохимическое оружие Хатры победило боевой дух римлян, их военную мощь и осадные машины.

Геродиан ярко живописует жестокую битву, в которой римляне испробовали все возможные методы осады. Он не скрывает, что «скорпионовые бомбы» были лишь одним из видов метательного оружия. На обжигающем пустынном солнце множество солдат пало жертвой жары и нездорового климата еще до начала битвы, но римляне все же дрались в полную силу и применяли все возможные осадные машины. Жители Хатры «яростно оборонялись» двойными катапультами, «выпуская снаряды и камни». Кассий Дион добавляет, что хатрейцы также лили на войска Севера горящую нефть, тем самым полностью уничтожив осадные машины и окружив римлян неугасимым пламенем, подпитываемым горючей смесью (см. главу 7).

Последней соломинкой стало то, что защитники начали сбрасывать на солдат Севера, лезших на стены, кувшины с жуткими насекомыми. Вероятно, солдаты натерпелись страху, даже если считать, что насекомые не кусали всех подряд. Геродиан утверждает, что все эти оборонительные меры и заставили Севера отступить «из опасения, что так вся его армия будет уничтожена». А пустынная крепость Хатра пребывала в независимости и «великолепной изоляции» вплоть до 241 года, когда была завоевана иранскими Сасанидами.

Обратившись к античным практикам применения жалящих насекомых, эксперты Пентагона не только изучали способы использования пчел для нападения на врага во Вьетнаме, но и проверяли способность клопов-хищнецов (в мире их тысячи видов) устремляться на жертву с дальнего расстояния. Во время войны во Вьетнаме американская армия проводила эксперименты, в ходе которых доставляла в джунгли в специальных капсулах клопов-хищнецов, чтобы те атаковали вьетконговцев. Хищные насекомые, как утверждалось, обнаруживали жертву на расстоянии примерно двух городских кварталов и издавали «воющий» звук, который можно было усилить до звукового диапазона. Неизвестно, использовалось ли средство обнаружения противника при помощи клопов-хищнецов в реальных условиях в джунглях.

Исследования военных возможностей других неприятных для человека насекомых началось во время холодной войны, а продолжается полномасштабным образом и поныне. Чрезвычайно древняя практика применения пчел в качестве оружия обрела новые грани в результате активных исследований, спонсируемых правительством США. Начиная с 1988 года Пентагон проводит эксперименты по «контролируемым биологическим системам» для создания изощренных военных технологий на базе энтомологии и зоологии. Руководит исследованиями DARPA – Управление перспективных исследовательских проектов обороны США, главная научная организация Пентагона. Цель – использовать природные черты так называемых «вивисистем» – то есть живых организмов от насекомых до наделенных зачатками разума животных – для «превращения их в военные технологии». Как в античности научились использовать на войне природные инстинкты пчел, так современные ученые изучают и других насекомых, чьи свойства можно использовать в военных целях. Например, спонсируемые DARPA лаборатории обучают пчел распознавать мельчайшие количества веществ, свидетельствующих о наличии биохимических или взрывчатых соединений. Они надеются использовать гиперчувствительных насекомых как разведчиков и охранников в условиях биохимической войны.

Мы проделали долгий путь от молений богам чумы до применения против врагов мышей и гнезд шершней. И тем не менее сложнейшие энтомологические исследования Министерства обороны по-прежнему основываются на вечном принципе эксплуатации пчелиных инстинктов. Но у живых насекомых есть и недостатки: например, пчелы жалят кого попало, они не способны действовать в условиях холода, темноты или бурь. В соответствии с этим ученые DARPA разрабатывают «гибридные биосистемы» и «биомиметику», совершенствуя обычные «вивисистемы». При помощи интерфейса «мозг-компьютер» они связывают воедино живые и неживые компоненты – например, изменяют нервную систему пчел или монтируют усики настоящих пчел пчелам-киборгам.

В древности биологические стратегии чаще всего считались оправданными только в условиях обороны. В современных договорах также прописано разрешение вести исследования в области оборонительного биологического оружия, что, впрочем, часто служит ширмой для параллельной разработки биохимических средств первого удара. Тенденция оправдывать работу над биологическим оружием «целями безопасности» видна из публичных объяснений цели работы DARPA с «вивисистемами». Двусмысленная фраза из заявления DARPA 2003 года о целях исследования гласила, что «другие применения [насекомых] могут включать контроль за распространением болезнетворных организмов для улучшения операционной среды войск», хотя в следующем предложении говорится, что «все аспекты программы предназначены лишь для оборонительных целей».

Ученые подчеркивают мирные цели своей работы, спонсируемой DARPA, но возможность ее военного применения очевидна. Недавно созданные гибридные биосистемы – крысы, которыми можно управлять дистанционно, – в прессе рекламируются как «средства поиска и спасения», но участвующие в проекте специалисты признают, что киберкрыса может стать «идеальным средством доставки биологического оружия». То, что природа (и бог Птах) поразила ассирийскую армию Синаххериба в Египте в 700 г. до н. э. (то есть переносимой грызунами чумой), сейчас может передаваться при помощи крыс с дистанционным управлением. Ученым DARPA удалось также успешно связать мозг обезьяны с механизмами контроля. Трансформация животных в живые военные машины – гигантский шаг в деле милитаризации природы. А использование на войне животных, обладающих зачатками разума, имеет очень древнюю историю.

В древности мыши часто становились невольными союзниками обороняющихся. Были и еще более мелкие товарищи по оружию – жалящие насекомые, чьи естественные агрессивные инстинкты могли быть направлены против врагов. Но на военную службу брали и более крупных существ – например, разъяренных медведей, которых в Понте в 72 г. до н. э. выставили против осаждавших город римлян.

Искусное использование Ганнибалом животных во время вторжения в Италию в 218 г. до н. э. – великолепный пример боевого применения таковых. Хорошо известный переход через снежные Альпы на боевых слонах был только началом, потому что у карфагенского военачальника в запасе имелись и другие военные хитрости, связанные с животным миром. Например, когда он, казалось бы, попал в ловушку в узкой долине, контролируемой римлянами, ему удалось устрашить врага и обратить его в бегство, собрав стада скота и прикрепив к рогам животных горящие факелы. Благодаря этому Ганнибалу удалось успешно ретироваться, проведя армию вслед за стадом, охваченным огнем.

Четыре различных историка упоминают еще одну хитрую зоологическую придумку Ганнибала в ходе решающей морской битвы с пергамским царем Эвменом где-то между 190 и 184 гг. до н. э. Ганнибал и его союзники сражались против значительно численно превосходящего противника. Поэтому, как объясняет римский историк Корнелий Непот, «ему необходимо было прибегнуть к хитрости, поскольку в силе оружия он уступал противнику». Ганнибал отправил своих людей на берег, чтобы те «поймали как можно больше ядовитых змей» и заключили их в глиняные горшки. Когда змей было найдено достаточно, он стал готовить флот к битве. Наличие тайного биологического оружия значительно повысило уверенность людей Ганнибала в собственных силах, как свидетельствует Непот. Когда началось сражение и корабли Эвмена подошли к флоту Ганнибала, моряки последнего стали метать горшки из катапульт на суда врага. Первой реакцией на бьющиеся горшки у воинов Эвмена был презрительный смех. Но как только они осознали, что палубы их кораблей кишат ядовитыми змеями, настал черед Ганнибала хохотать: пергамцы в ужасе подпрыгивали, пытаясь избежать встреч с гадюками. Флоту Эвмена пришел конец. Возможно, именно после того случая Эвмен произнес свою известную фразу, что достойный военачальник должен воздерживаться от победы теми средствами, которые он не желал бы видеть примененными против себя.

Идея Ганнибала состояла в том, чтобы так напугать моряков Эвмена, чтоб они не могли сражаться. Схожие мысли приходили в голову полководцам в других регионах и в другие времена. Например, в Афганистане около 1000 года, во время осады Систана, Махмуд из Газни приказал своим людям метать мешки со змеями в крепость, чтобы устрашить ее защитников. Словно бы вспомнив о горшках с насекомыми, которые жители Хатры сбрасывали на римлян, в 2014 году террористическая группа ИГИЛ использовала в иракских деревнях канистры с живыми скорпионами с целью напугать жителей.

Животные могут помочь создать для врага иллюзию огромного количества атакующих – такую уловку советовал Полиэн и другие античные стратеги. Например, к ней, как утверждают, прибег в Персии Александр Македонский: привязал ветки деревьев к хвостам овец, и те стали поднимать облака пыли. Увидев это, персы решили, что грядет огромная армия. Ночью он как-то прикрепил к овцам факелы, так что казалось, что вся равнина объята пламенем. Один из преемников Александра, Птолемей, использовал тот же ход в Египте в 321 г. до н. э.: атакуя армию Пердикки, он привязал прутья хвороста к свиньям, коровам и другим домашним животным, чтобы те поднимали пыль до тех пор, пока он сам не прибудет с конницей. Пердикка, посчитав, что на него несется огромная конная армия, бежал и понес значительные потери.

Намного раньше, в VI в. до н. э., персидский царь Камбис осадил Пелусий, в ту пору остававшийся столь же важным для захватчиков Египта городом, что и при Синаххерибе и чумной катастрофе в VIII в. до н. э. На сей раз египтяне очень умело организовали оборону, сдерживая персов обстрелом камнями, дротиками и огнем. Камбис ответил уникальной зоологической хитростью: он выставил перед рядами своей армии фалангу из мяукающих котов, блеющих овец, лающих собак и молчащих горных козлов. Все эти животные были почитаемы египтянами, и воины, как и надеялся Камбис, перестали стрелять, чтобы не навредить священным животным. Пелусий пал, и в итоге персы завоевали Египет.

Камбис с выгодой воспользовался религиозными убеждениями египтян. Интересный современный план, играющий на народных суевериях, касающихся легендарных животных, был разработан американским Управлением стратегических служб (позднее реформированным ЦРУ) в 1943 году во время Второй мировой войны. Операция под кодовым названием «Фантазия» была направлена на подрыв японского боевого духа: на острова предлагалось сбрасывать своеобразные копии кицунэ – мифических лис-оборотней – с целью устрашения солдат и мирных жителей. Изначально предполагалось опрыскивать живых лис радиевой краской, светящейся в темноте. При тестировании такого плана 30 светящихся лис выпустили в парк в столице США Вашингтоне, где они действительно не на шутку напугали прохожих. Однако в итоге проект был признан непрактичным и так и не был реализован в Японии.

Пока что все животные, которых применяли против врагов, становились союзниками людей против своей воли – от отравленного быка Хрисамены (см. главу 5), полчищ мышей и невинных овец с привязанными ветками до ядовитых созданий, чья агрессивная природа заставляет их атаковать человека как цель. Но, в отличие от роя ос или орды мышей, чьи инстинкты можно использовать к выгоде одной из противоборствующих сторон, крупных и умных животных можно специально готовить к войне. Почти в каждой армии античности имелись вьючные животные (мулы, волы, ослы, верблюды) и сторожевые собаки. Но некоторых крупных животных обучали участвовать непосредственно в бою: лошади и верблюды везли на себе всадников, а собак и боевых слонов использовали для нападения на врагов.

С тех пор как собаки стали лучшими друзьями человека, они стали и охранниками, предупреждающими о вторжении чужих. Их охотничьи инстинкты, хорошо развитые органы чувств, верность, бдительность, быстрота и ум делают их ценными союзниками и в военном деле. Например, для обороны крепости Акрокоринф от Филиппа Македонского в 243 г. до н. э. великий греческий полководец Арат выставил 50 собак. Надпись в греческом городке Теосе (на побережье современной Турции) гласит, что необходимо приобрести трех собак для караульной службы в гарнизоне крепости. Эней Тактик в IV в. до н. э. неоднократно упоминал собак как сторожей и посланцев в военное время, но вместе с тем предупреждал, что их инстинктивная склонность лаять может навредить делу.

Собаки участвовали и в битвах. Представители крупных пород могут бежать вдвое быстрее людей, их можно обучить кусать и удерживать жертву. Боевые псы были устрашающими созданиями, их появление на поле сражения вызывало серьезный психологический эффект. Раннее свидетельство использования собак на охоте и на войне можно встретить на вавилонском глиняном рельефе, где изображен мужчина со щитом и крупным мастифом в ошейнике (ок. 1750 г. до н. э.). Ассирийские каменные рельефы, датируемые примерно 600 г. до н. э. (Бирс-Нимруд, Ирак), изображают вооруженных людей с мастифами (собаки напоминают молосскую породу – см. илл. 6). В новоассирийском дворце в Ниневии (ок. 645 г. до н. э.) обнаружили небольшие раскрашенные фигурки собак, напоминающих мастифов. На них есть ошейники и выгравированы имена («Ловящий врага», «Кусающий врага» и т. д.). Согласно Плинию, вождь африканского племени гарамантов владел двумястами обученными боевыми псами, «которые сражались с теми, кто противился ему». На территории современной Турции боевых псов, яростно сражавшихся в первых рядах, держали в Колофоне (в Ионии) и Кастабале (он же Иерополис, в Киликии). Эти собаки, как шутит Плиний, были самыми лояльными союзниками, «потому что они никогда не требовали платы». Гирканы, жившие у Каспийского моря, и магнесийцы (горный народ в северо-западной Греции) тоже разводили, к ужасу врагов, больших собак в утыканных шипами ошейниках, которые сопровождали их на поле боя (к Средним векам на собаках появились и полноценные доспехи). «Эти союзники были им очень полезны и выгодны», – отмечал Элиан. Во время войны с Эфесом каждый магнесийский всадник имел при себе пса – «страшного, агрессивного и злобного». Этих собак пускали в первых рядах. За ними наступала очередь метателей копий и уж затем конницы.

Как применение для убийства людей отравленных стрел, изначально предназначенных для охоты, вызывало сомнения в Древней Греции и Риме, так и обучение охотничьих псов нападению на людей, вероятно, многим казалось жестоким и бесчеловечным. Но Полиэн – стратег II в. н. э., советовавший императорам, как победить парфян, – с одобрением отзывался о том, как царь Лидии Алиатт (территория к западу от современной Центральной Турции) при помощи злобных псов изгнал из своего царства «чудовищных и кровожадных киммерийцев». Скифы вытеснили киммерийцев из их степей, и те наводнили Лидию. Царь Алиатт «послал на варваров самых сильных своих псов, как если бы те были дикими животными», а именно так Полиэн и характеризовал захватчиков. Боевые псы царя, по его словам, «многих убили, а остальных заставили позорно бежать».

В ходе знаменитой Марафонской битвы в 490 г. до н. э., когда афиняне и их союзники разбили вторгшуюся в Грецию персидскую армию и убили 6400 нападавших (при этом самих греков погибло всего 192 человека), при одном гоплите находился его пес. Этот пес был признан «таким же солдатом, как и остальные» и получил почести «за опасности, которым подвергался». Согласно Элиану, его видели сражающимся рядом с такими героями города, как Кинегир, Эпизел и Каллимах. Героический пес изображен на знаменитой Расписной стое на Афинской агоре.

Собаки продолжают участвовать в сражениях и теперь, и античный рассказ о преданном боевом псе в Марафонском сражении легко вписался бы в число современных историй об американской команде К-9. Многие собаки побывали на Первой мировой войне, но системное обучение боевых собак в ВВС США началось во время Второй мировой. К 1945 году в подразделениях К-9 на европейском и тихоокеанском театрах военных действий служило около 10 000 псов. Тысячи собак работали охранниками и разведчиками, а также тягловыми животными, саперами и солдатами во время войн в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе и Афганистане.

С 1990-х годов Apopo – некоммерческая организация из Танзании – обучила сотни гигантских африканских сумчатых крыс вынюхивать химические вещества в противопехотных минах на полях Камбоджи. Подсчитано, что за 1970–1980-е гг. в Камбодже было установлено около 6 миллионов неразорвавшихся мин, так что крысы спасли бесчисленное множество жизней. В 2021 году BBC и другие новостные издания поздравили Магаву – самца сумчатой крысы, который при выходе в отставку получил золотую медаль: за пять лет службы он обнаружил более 70 противопехотных мин.

Собаки, крысы и другие млекопитающие подпадают в классификации Министерства обороны под категорию «контролируемых биологических систем» в программе ведения войны с участием животных. Зоологический спектр участников программы намного превосходит тех, которых Камбис выставил на передний фронт против египетской артиллерии 25 веков назад. После окончания в 1975 году войны во Вьетнаме Пентагон запустил секретную программу обучения и применения в бою многочисленных видов животных: собак, скунсов, крыс, обезьян, морских львов, дельфинов и китов. Например, в 1980-е годы дельфинов, обученных служащими морского флота США, отправили в Персидский залив патрулировать его на наличие мин и сопровождать танкеры с нефтью; в 2003 году во время иракской войны настала очередь не только дельфинов, но и морских львов, которых натренировали преследовать и брать в плен вражеских аквалангистов при помощи ножных фиксаторов. В 2007 году Флотская программа по использованию морских млекопитающих (NMMP), базирующаяся в Сан-Диего, штат Калифорния, планировала отправку дельфинов и морских львов для патрулирования залива Пьюджет. В 2012 году морских млекопитающих планировалось заменить подводными роботами, но пока технология не может соперничать со способностями животных: в 2019 году в программе продолжали обучаться около 70 дельфинов и 30 морских львов. Во флоте утверждают, что животных не натаскивают на убийство людей, в соответствии с античными представлениями о законности использования биологического оружия только для самообороны.

Греки были поражены, впервые столкнувшись в действии с войском из обученных боевых слонов. Дело было в битве на Гидаспе, где Александр Македонский в 326 г. до н. э. победил индийского царя Пора. Македонцам удалось прийти в себя и приготовиться к бою с наводящими ужас созданиями, но Александр быстро осознал, что его лошадям не тягаться с двумя сотнями боевых слонов Пора. Он смог победить слонов при помощи пехоты, которая врезалась в ряды животных и стала убивать своими длинными копьями погонщиков. Окруженные и оставшиеся без руководства, боевые слоны Пора обезумели и затоптали множество своих. Александр захватил в плен 80 слонов, а в следующих кампаниях в Индии приобрел еще сотню.

По легендам, которых вокруг Александра появилось впоследствии очень много, ему принадлежит и еще один блестящий план по опрокидыванию этих живых танков. Согласно одному из рассказов, Александр собрал все бронзовые статуи и оружие, захваченные во время предыдущих походов, и раскалил их в огне докрасна (на самом деле, когда греки шли через Хайдерский проход, добычи у них с собой почти не было). Затем он поставил статуи и щиты стеной перед слонами. Когда Пор погнал слонов в атаку, те устремились прямо на раскаленные статуи, приняв их за вражеских солдат. Когда слоны стали громить статуи, «то сильно обожгли себе хоботы» и отказались продолжать наступление.

Эллинистические преемники Александра – Селевкиды и Птолемеи – активно использовали боевых слонов, которые стали самым модным тяжелым оружием эпохи эллинизма. Слонов с самого рождения тщательно обучали индийские дрессировщики. Слоны были весьма эффективными, особенно против людей и лошадей, которые с теми никогда не сталкивались прежде; они легко сносили деревянные укрепления. На слонов вешали громко бряцающие колокольчики; их покрывали бронированной попоной и закрывали бивни железными наконечниками, а на спине устраивали зубчатые «башенки» с лучниками. Слон может двигаться со скоростью до 23 км/ч (хотя, разогнавшись, он испытывает проблемы с торможением). Придя в ярость, животные могли прорезать собой плотные фаланги воинов, топча их или заставляя отступить.

Римляне впервые столкнулись с индийскими боевыми слонами, когда царь Эпира Пирр в 280 г. до н. э. вторгся в Италию. «Размеры и непривычный вид» двадцати толстокожих гигантов вызвал у римлян смятение: каждый из слонов нес на себе башенку, где сидели один или два человека, вооруженные луками и копьями. Их боевые кони тоже испугались жутких животных и отказались двигаться им навстречу на поле сражения. В панике многие римские солдаты попали слонам на бивни или были раздавлены. Пирр победил, но потерял столько людей, что отметил: следующая победа окончательно его уничтожит. Отсюда появилось выражение «Пиррова победа». К 275 г. до н. э. Пирр потерял многих своих слонов и две трети от первоначальной численности войска (рис. 26).

Рис. 26. Боевые слоны могли вызвать хаос в рядах врага, но порой затаптывали в свалке и собственных солдат. «Битва Сципиона и Ганнибала при Заме», гравюра Корнелиса Корта, 1550–1578 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Слоны Ганнибала зимой 218 г. до н. э., во время вторжения карфагенян в Италию, перешли через Альпы. Более мелкие североафриканские слоны Ганнибала могли выдержать только погонщика-махаута, так что оружием были они сами. Однако при альпийских морозах все 37 карфагенских слонов, кроме одного, погибли в снежных бурях. В 215 г. до н. э. Ганнибал послал за новыми слонами, но к этому времени римляне и их лошади уже не приходили в ужас от одного вида фаланги слонов.

В III в. до н. э. эллинистический царь Антиох из династии Селевкидов сражался с галатами – кельтским племенем, вторгшимся в Анатолию. В знаменитой «небитве» галаты пришли в ужас от странного вида и громких трубных звуков шестнадцати боевых слонов Антиоха, чьи блестящие бивни виднелись издалека. Галатские боевые кони от страха взбесились и затоптали часть собственной пехоты. В I в. до н. э. бритты сдались римлянам при виде всего лишь одного огромного слона в сияющих доспехах. Как отмечают многие историки, одно из преимуществ биологического оружия состоит в элементе неожиданности и страха, из-за чего противник может капитулировать без боя.

Боевой слон мог устрашить врагов, но считается, что эти неуклюжие животные были настолько непредсказуемы, что со временем их стали считать скорее пассивом, чем активом. Особенно серьезны были проблемы побочных эффектов и «огня по своим». Иногда перед боем слонам давали наркотические вещества, чтобы сделать их более агрессивными. И если махаута этого слона убивали или сам слон был ранен, дезориентирован или находился в периоде гона, то обезумевший гигант мог выйти из-под контроля и начать сокрушать собственную армию.

Рассуждая на тему кровавых катастроф с участием боевых слонов в I в. до н. э., римский философ Лукреций предположил, что, возможно, «некогда в войне принимали участие» и другие дикие животные, например львы, но последствия были столь же тяжелые. «Эксперимент с выставлением против врага диких кабанов, – продолжает он, – провалился, как и использование львов на поводках». Эти жестокие хищники, «распаленные кровавой битвой», должно быть, напали на собственных хозяев, загрызли или растерзали их, «как и в наши дни боевые слоны подчас крушат собственных солдат».

Чтобы успокоить разошедшихся боевых слонов, принимались определенные меры безопасности. У каждого махаута при себе имелось острое длинное лезвие по типу стамески, так что если раненый слон внезапно менял направление атаки, то махаут мог деревянным молотком загнать его в шею животного, что приводило к немедленной смерти. Этот прием, как утверждалось, изобрел карфагенский генерал Гасдрубал.

«Слоны, словно благоразумные люди, избегают всего, что может им повредить», – заметил Элиан. В отличие от насекомых, умные животные, такие как собаки, лошади, верблюды и слоны, не чужды страха и имеют рациональные инстинкты самосохранения, что не идет на пользу имеющей их в своем составе армии и может вызвать эффект бумеранга. Проблема эта древняя, но сталкивались с ней и в новое время: так, в Тридцатилетнюю войну (1618–1648) шведские боевые кони бежали от роя жалящих пчел, намеренно выпущенных врагами, а во время Второй мировой войны британские псы-разведчики, разволновавшись от интенсивного артиллерийского огня, теряли чувство направления и не могли учуять врага.

В древности случалось так, что сторожевые собаки лаяли в неподходящее время, боевые кони приходили в ужас при виде слонов, а раненые боевые слоны паниковали и обращали свои усилия против собственной армии. Греческие лошади поднимались на дыбы от непривычного резкого запаха персидских вьючных верблюдов, которые, в свою очередь, «испытывали врожденную ненависть к лошадям». Но что бывало, если несовместимые виды – например, те же верблюды и лошади – действительно сходились на поле боя? Возникала адская свалка, которую мог использовать к своей выгоде хитрый военачальник.

Некоторые виды животных питали инстинктивную ненависть к другим видам или приходили в панику в присутствии незнакомых животных. Неожиданная встреча на поле боя несовместимых или враждебно настроенных друг к другу животных часто вызывала настоящий хаос. Применение в военных целях различных представителей животного царства с целью извлечь выгоду из антипатии между, например, лошадьми и слонами, являлось сознательной биологической стратегией – манипулированием силами природы в противостоянии с врагом. Эти хитроумные схемы могли иметь сокрушительные последствия для неподготовленного противника, но использование таких животных в античности практически не вызывало этических вопросов, в то время как вымачивание стрел в змеином яде или вероломное отравление воды считались бесчестным. Хитростей, основанных на естественной неприязни между животными разных видов, умный полководец должен был ждать и даже мог к ним подготовиться. А полководец, который понимал, какие именно животные смогут повергнуть обученных боевых зверей противника в панику, часто одерживал победу в сражении. Когда во время битвы внезапно возникал межвидовой конфликт, это могло привести к самым неожиданным последствиям.

В 546 году персидский царь Кир должен был сразиться с прославленной конницей лидийского царя Креза, сына Алиатта. Однако при виде бесконечных рядов обученных лидийских всадников, вооруженных копьями, уверенность персидского царя в своей победе заметно пошатнулась. Он понял, что его конница неизбежно будет побеждена. Геродот рассказывает, что один из советников Кира предложил решение, основанное на неприязни разных видов животных друг к другу. Зная, что лошадь обычно «остерегается вида и запаха верблюда», персы разгрузили своих вьючных верблюдов и вывели в авангард войска, уведя своих привычных к верблюдам лошадей назад. Еще до начала битвы гордая конница Креза «пришла в негодность». Увидев и учуяв верблюдов, лошади повернулись и галопом ускакали прочь, фыркая от отвращения и страха. В суматохе они подавили многих лидийских пехотинцев. После этой битвы в большинстве античных армий было заведено держать несколько верблюдов, чтобы приучить лошадей к их резкому запаху.

Через два поколения персидский царь Дарий был раздражен и уязвлен ускользающими партизанскими отрядами конных скифских лучников, которые совершали набеги и потом сразу уносились прочь, отказываясь от генерального сражения с персами. Дарий понимал, что скифская конница превосходит его, но был уверен, что сможет одолеть кочевников и пехотой, если только сможет вынудить их к битве лицом к лицу.

Геродот сообщает, что у персов в схватках со скифами было лишь одно преимущество: в Скифии совершенно не знали ослов, и во время битв резкое ржание этих вьючных животных персов «настолько выводило скифских лошадей их себя… что они то и дело резко останавливались, прядая ушами в оцепенении». Дарий был изнурен войной, а у его войска кончались припасы, так что царь вынужден был применить ослов, тем самым обеспечив себе спокойное, но бесславное отступление из Скифии. Ускользая ночью, он оставил за собой ослов, чьи крики заставили кочевников думать, что персы все еще стоят лагерем.

Как уже говорилось, психологический эффект от использования слонов являлся важной составляющей их успеха в битвах. Вид слонов, издаваемые ими звуки и запахи погружали необученных лошадей в смятение, и в античной военной истории известно множество катастрофических поражений в битвах, когда лошади (и люди) бежали при первой встрече с боевыми слонами. Самый известный пример имел место в 55 г. до н. э. в Британии, когда лошади в бриттских боевых колесницах бежали при виде огромного боевого слона Юлия Цезаря, покрытого железной кольчугой и позвякивающего колокольчиками, да еще и несущего на спине башенку с лучниками.

В эллинистический период, когда боевые слоны сделались основной боевой силой Птолемеев и Селевкидов, полководцы, сталкивавшиеся с ними, пытались заполучить по меньшей мере хоть каких-то слонов, чтобы приучить к ним своих лошадей. Например, во II в. до н. э. Персей, сын македонского царя Филиппа V, понимал, как нужно готовиться к вторжению римлян, которые привели с собой африканских и индийских боевых слонов. Персей велел своим мастерам построить и раскрасить деревянные модели, напоминающие слонов, чтобы их форма и размер не так устрашали лошадей. Затем он посадил внутрь этих моделей музыкантов; когда их на колесиках подкатили к лошадям, музыканты «резко, грубо затрубили» в свои трубы. Таким образом македонские лошади «приучились не замечать внешнего вида и рева слонов».

Со временем слоны перестали быть новинкой и возникли изобретательные способы нейтрализовать их в бою. Считается, что Александр Македонский первым придумал надежный метод борьбы со слонами – использовать их природную неприязнь к свиньям. В древности слонами восхищались как разумными, обладающими вкусом, ценителями всего прекрасного; считалось, что им нравятся тонкие ароматы, красивые женщины, цветы, музыка и так далее. Точно так же считалось, что эти морщинистые серые гигантские животные, способные сами издавать резкие трубные звуки, ненавидят все уродливое и особенно плохо относятся к немузыкальным шумам. Их высокоразвитый эстетический вкус можно было обратить в ходе битвы против них самих.

По легенде, Александр Македонский получил это важное знание от царя Пора, который, уступив эллину в бою в 326 г. до н. э., стал его союзником. Александр имел возможность опробовать воздействие свиней на слонов в Индии, когда его разведчики донесли, что из леса к лагерю приближается около 1000 слонов. По совету Пора Александр приказал своим фракийским конникам взять несколько свиней и труб и выдвинуться навстречу стаду. Пор заверил Александра, что если свиней заставить визжать, то они помогут одолеть слонов. И действительно, как только огромные животные заслышали резкий визг свиней и фракийские трубы, они сразу же скрылись в лесу.

Специалисты по поведению слонов указывают, что у слонов очень чувствительный слух и плохое зрение. Это сочетание заставляет их опасаться неожиданных громких и нестройных звуков, а более мелкие животные, бегающие возле ног, тоже могут их смутить. Это объясняет предполагаемый страх слонов перед мышами и неприязнь к внезапно несущимся на них стадам визжащих свиней (рис. 27).

В 280–275 гг. до н. э., как уже говорилось, римляне впервые встретились с боевыми слонами, которых привел в Италию Пирр. В 279–275 гг. до н. э., пока Пирр со своими 12 слонами, оставшимися от изначальных 20, выполнял утомительный марш-бросок по Италии, римляне заметили, что толстокожих гигантов нервирует вид рогатых баранов, а визга свиней они вообще не выносят. Элиан пишет, что для отвлечения слонов Пирра использовались те и другие домашние животные, что, возможно, способствовало значительным потерям эпирского царя в живой силе в ходе итальянской кампании.

Примечательно, что Кассий Дион, описывая ужас, вызываемый слонами Пирра, указал интересную деталь: седоки в паланкинах производили страшный шум и звон. Вероятно, они били в барабаны и бряцали оружием. Сочетание страшного вида и шума вызывало панику у римлян и их лошадей, так что они бежали при одном появлении слонов.

Впрочем, в начале битвы при Заме (202 г. до н. э.) во время Пунических войн некоторые слоны Ганнибала испугались резких звуков римских боевых труб.

В древности использование особых сенсорных эффектов – звука, запаха, внешнего вида – для устрашения боевых животных или самих врагов считалось неконвенциональным, но честным методом ведения войны. Например, римский историк Тацит описывал психологическое воздействие боевого клича «баритус!», которым германские племена пытались деморализовать врага. Скандирующие воины издавали «резкий, прерывистый гул», который доходил до раскатистого крещендо, когда они подносили щиты ко рту, чтобы усилить грохочущий звук. Подобного же леденящего эффекта добивались и кельты при помощи своей боевой трубы карникс, бывшей в ходу примерно с 200 г. до н. э. до 200 г. н. э. Бронзовая труба в виде вытянутой буквы S имела широкий раструб в виде открытой пасти кабана, дракона или другого животного. Звук был пугающим и резким, «соответствующим суматохе битвы», как писал Диодор Сицилийский.

Рис. 27. Визг свиней служил эффективным оружием против боевых слонов. Терракотовая фигурка свиньи, III в. до н. э., Музей Дж. Пола Гетти

«Свистящие» стрелы (по-китайски – шаочжян, «кричащие стрелы») использовались конными степными лучниками, которые прикрепляли к стреле маленькую костяную, роговую или деревянную свистульку с дырочкой – либо к самому наконечнику, либо сразу за ним. Свистящие стрелы применялись на охоте, чтобы пугать различных животных достаточно предсказуемым образом. В битве резкий свистящий звук стрелы оказывал на врагов и их лошадей подавляющее психологическое воздействие.

Способы извлечения «ужасных звуков», создания оптических иллюзий и жуткого шума для дезориентации и устрашения врагов описаны и в древнеиндийских и китайских трактатах по военному делу. Как мы уже видели, использование чувствительности к запахам – резкой вони от неприятных или незнакомых животных – могло быть обращено и против самих людей. Например, Страбон описывал омерзительный запах отравленных стрел колхидских соанов и отмечал, что он действовал даже на тех, кто не был этими стрелами собственно ранен (см. главу 2).

Античные эксперименты с невыносимым шумом и запахами, которые применялись против врагов и их боевых животных, возрождаются в современных исследованиях нелетального оружия, нацеленного на людей. Военные специалисты создали одоранты – отталкивающие запахи, вызывающие у противника дурноту. Они разработали как грубые, так и весьма изощренные способы издавать очень громкие низкочастотные звуки. Считается, что превращение музыки в оружие произошло во время Второй мировой войны, когда в СССР всю ночь через динамики играли аргентинское танго, не давая немецким солдатам спать. Оглушительная музыка (The Doors, Элис Купер и The Clash) денно и нощно играла в 1989 году во время осады панамского генерала Мануэля Норьеги: этот ход придумали американские разработчики психологических операций. Раздражающую громкую музыку американские войска включали и во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Полиция применяла резкие, пульсирующие дальнодействующие акустические устройства при разгоне гражданских протестов в Нью-Йорке в 2011 и 2020 годах и в Миссури в 2014 году. Американские войска использовали акустику в 2004 году в ходе войны в Ираке. Высокодецибельные и высоко- и низкочастотные технологии включают в себя также магнитное акустическое устройство (MAD), прозванное «комаром», и изобретенные в Китае в 2019 году бензиновые ультразвуковые пушки, которые имеются как в портативной версии, так и в полноценной «пушечной» (крепятся на танки). Самое современное звуковое оружие – передатчики инфразвуковых волн, вызывающих головокружение, галлюцинации, тошноту и рвоту, повреждения внутреннего уха, образование кавитационных полостей – вплоть до повреждений внутренних органов и смерти. Считается, что загадочные неврологические синдромы и повреждения мозга, напоминающие сотрясение, обнаружившиеся у американских дипломатов и сотрудников ЦРУ на Кубе и в Китае в 2016 году (так называемый гаванский синдром), были вызваны прямым микроволновым излучением или направленной звуковой энергией.

Александр Великий, как говорят, в отдельных случаях боролся со слонами при помощи огня (точнее, раскаленных бронзовых статуй) и шумных свиней. Вскоре после отступления Пирра из Италии в 275 г. до н. э. огонь и свиньи были сведены воедино в хитроумном военном плане, обращенном против слонов. Примерно в 270 г. до н. э. Антигон Гонат, македонский правитель Греции, направил своих индийских боевых слонов на осаду города Мегары, расположенного на полпути между Афинами и Коринфом. Изобретательные мегарцы уже прослышали о том, что слоны приходят в ужас от визга свиней. Они обмазали стадо свиней смолой хвойных деревьев, подожгли их и выпустили. Живые торпеды устремились к рядам обученных боевых слонов Антигона. При виде визжащих и горящих свиней те запаниковали. Слоны пришли в ужас от шума и запаха несчастных свиней и, громко трубя, разбежались. Осада была снята. Спешное бегство Антигона под Мегарой, должно быть, было одним из самых зрелищных отступлений в истории.

Клейкая смола, которой в Мегаре обмазали свиней, чтобы их поджечь, была предназначена для того, чтобы они погромче визжали, а не чтобы огонь перекинулся на вражеские силы. Но можно считать мегарский способ – поджечь свиней, использовав для этого горючую смолу, – первым образцом гибридного биохимического оружия.

«Впоследствии, – писал Полиэн, – Антигон приказал своим индийским поставщикам растить молодых боевых слонов в обществе свиней», чтобы слоны могли привыкнуть к их виду, запаху и резкому голосу.

Поджигать свиней и направлять их на слонов мегарцы придумали первыми. Последнее же использование свиней против боевых слонов отмечено при осаде Эдессы во времена императора Юстиниана (VI в. н. э.). Персидский царь Хосров попытался взять город штурмом, отправив своего самого большого слона с несколькими солдатами на нем прямо на крепостную стену. Когда персы уже были готовы вскарабкаться на стену и взять город, хитроумные ромеи схватили свинью и подвесили ее прямо перед ошарашенным такой неожиданностью слоном. Историк Прокопий Кесарийский не без иронии пишет: «Когда свинья повисла на стене, она, естественно, стала жутко визжать. От этого слон разъярился и вышел из-под контроля». Смятение пошло по всей персидской армии, и персы, охваченные паникой, бежали в страшном беспорядке.

Огонь и животные – это сочетание гарантированно сеяло хаос в стане врагов, что доказывают Фронтин и Аппиан, описывая стратегию испанцев, выбранную ими в 229 г. до н. э. против отца Ганнибала, Гамилькара Барки. В первые ряды испанцы выставили запряженные быками телеги с горючими веществами: смолой, животным жиром и серой. Эти горючие телеги подожгли, а быков направили на карфагенские позиции, чем вызвали жуткую панику. Девятилетний Ганнибал был вместе с отцом в этом походе. Возможно, он вспомнил сочетание быков и огня, задумывая собственное нападение на римлян в 2018 г. н. э., прикрепляя к рогам скота факелы.

Использование животных как способа доставки горючих материалов встречалось в древнем мире повсеместно. Например, в «Артхашастре» Каутильи, индийском военном трактате, советовали прикреплять длинным шнуром воспламеняющиеся порошки к птицам, кошкам, мангустам и обезьянам. Животные перескакивали на соломенные крыши домов и деревянные крепости и поджигали их. Не совсем понятно, как этих невольных камикадзе убеждали выбрать соответствующую цель (именно эта проблема в современном мире решена благодаря созданию крыс и других животных с дистанционным управлением, которых можно направить на конкретные цели). Каутилья, впрочем, осознавал всю сложность задачи: он предлагал брать для этих целей только грифов, воронов и голубей, строивших гнезда на стенах осажденного города. Можно было не сомневаться в том, что они улетят к себе, неся туда огонь.

На тот же принцип «возврата в гнездо» во многом полагался и Чингисхан во время завоевания Китая в 1211 году. При осаде нескольких укрепленных городов он, как утверждается, предлагал отступить в обмен на всех городских кошек и ласточек. «Их действительно ему передали», – пишет историк Дэвид Морган. После этого монголы привязывали к хвостам животных огнеопасные материалы и поджигали (см. илл. 7). Отпущенные животные естественным образом стремились домой, поджигая свои города, и Чингисхану не стоило труда их захватить.

В китайских и арабских руководствах по военному делу предлагалось обмазывать воронов и других птиц горючими веществами или прикреплять их к другим животным, чтобы поджигать вражеские шатры. В китайском военном трактате «Уцзин цзунъяо» (1044 г. н. э.) содержатся иллюстрированные инструкции по изготовлению «огненной птицы»: нужно было поджечь порох в полой персиковой косточке, привязанной к шее птицы, и отпустить птицу в расчете на то, что она подожжет вражеские строения.

Возможно, особенно умных животных натаскивали на цель заранее, чтобы избежать потенциальных проблем в своем лагере. Согласно китайским источникам, в 1610 году генерал Цзеки Кван обучил несколько сотен обезьян с горы Шичу в Фуцине стрелять огненными стрелами. Когда обезьяньему ополчению приказали стрелять в японских захватчиков, мародеры пришли в такой ужас, что солдаты китайского генерала, ожидавшие в засаде, легко их всех перебили. Вероятно, обезьян-партизан научили не стрелять в своих китайских хозяев.

Случаи «огня по своим», вызванного перепуганными животными с горючими веществами, отражены в целой категории средневекового фольклора и современных городских легенд, известных под общим названием «месть горящего животного». В этих легендах приводятся назидательные последствия привязывания взрывчатых веществ, бомб и другого горючего материала к собакам, кошкам или птицам и тому подобных действий, которые неизбежно оборачиваются против мучителей животных. Например, в одной индийской легенде, записанной в Кашмире, рассказывается, как горящая кошка спалила всю деревню. Средневековая европейская легенда рассказывает, как осаждающие подожгли целую стаю птиц, чтобы сжечь город. Эти легенды, вероятно, не появились бы, если бы в древности такая тактика действительно не существовала.

Возможно, последний случай использования горящих животных связан с именем Тамерлана (Тимура), великого татаро-монгольского завоевателя. В 1398 году он захватил Дели, который обороняли 120 боевых слонов индийского султана. Обычно воины Тамерлана сражались на боевых верблюдах, но в этом случае Тамерлан навьючил на верблюдов солому и поджег ее. Слоны, когда на них устремились горящие верблюды, в панике убежали.

В перепуганных горящих свиньях или неуклюжих верблюдах, объятых пламенем, определенно есть нечто макабрическое, но не нужно быть сверхчувствительным человеком, чтобы представить себе ужас и боль, которые испытывают люди, объятые таким неугасимым пламенем. И это подводит нас к последней главе, где речь пойдет о древних химических зажигательных веществах, в числе которых были одни из самых бесчеловечных в истории.