Книга: Дроны. Оружие XXl века

Назад: Глава 4 Семейство дронов «Firebee»

Дальше: Глава 6 Первый серийный дрон вертолётного типа QH‑50 DASH

Глава 5

Дальний разведчик D-21

Разработка беспилотного дальнего разведчика D-21 была начата в 1961 г. Дрон имел малую отражающую способность. Прямоточный двигатель позволял разгонять его до скорости 3 М. Фотоаппарат с объективом с фокусом 600 мм давал разрешающую способность 15 см на высоте 20 км.

Дрон D-21 должен был запускаться со сверхзвукового самолёта А-12, а позже — с его модификации разведчика SR-71. Слегка изменённый дрон получил индекс D-21А («дочь D-21»).

«Lockheed D-21B» в Национальном музее ВВС США. (Википедия)

Дрон производил разведывательный полёт, а затем возвращался и в заданном районе контейнер с разведывательной аппаратурой отстреливался, спускался на парашюте и подхватывался в воздухе специальным устройством вертолёта. Поскольку D-21 предназначался в основном для полётов над Китаем, сброс контейнера должен был происходить над Тихим океаном.

22 декабря 1964 г. состоялся первый полёт спарки МD-21. Маневрировать с дроном «на крыше» было непросто.

Дрон D-21 на самолёте-разведчике SR-71. (Википедия)

Лишь 3 марта 1966 г. М-21 (SR-71) с новыми движками смог разогнаться до скорости, требуемой для успешного запуска дрона. При скорости в 3,12 М и высоте почти 22 км носитель чуть опускал нос — и старт. Правда, дрон улетел в Тихий океан и разбился. Второй полёт, 27 апреля, — полный успех! Скорость — 3,3 М, дальность полёта — 1200 морских миль (более 2200 км), высота — 27 км.

Тем не менее 29 апреля 1966 г. руководство фирмы «Локхид» решило заменить самолёт-носитель А-12 на бомбардировщик В-52Н. Испытания Д-21А подтвердили разумность этого шага.

30 июля 1966 г. завершился катастрофой очередной испытательный полёт перспективного беспилотного аппарата-разведчика D-21A. При отделении от самолёта-носителя M-21 аппарат ударился о его киль. Самолёт буквально рассыпался на части, но экипажу удалось катапультироваться. Пилот успешно спасся, но оператор беспилотника повредил высотный костюм, из-за чего утонул. Испытания комплекса в составе самолёта M-21 и аппарата D-21A были прекращены. Тем не менее, перспективный проект не был остановлен. Вскоре компания «Локхид» создала новый вариант беспилотного разведчика под названием D-21B.

Дозвуковой бомбардировщик В-52Н не мог разогнать дрон до скорости, обеспечивавшей работу его прямоточного двигателя. Поэтому был создан стартовый пороховой ускоритель.

Контейнер с оборудованием предлагалось ловить в воздухе при помощи самолёта «Локхид JC-130B Cat’s-Whiskers» со специальным оборудованием. Также имелась возможность подъёма приводнившегося контейнера на борт специального судна.

Предложенная архитектура комплекса D-21B позволила обойтись без серьёзных переделок существующего беспилотного аппарата. Основные особенности его конструкции остались прежними, однако понадобились некоторые изменения тех или иных агрегатов, необходимые для монтажа ускорителя и подвески под новый носитель. В остальном D-21B не отличался от базового D-21A.

«Lockheed M-21» с установленным D-21 в полёте

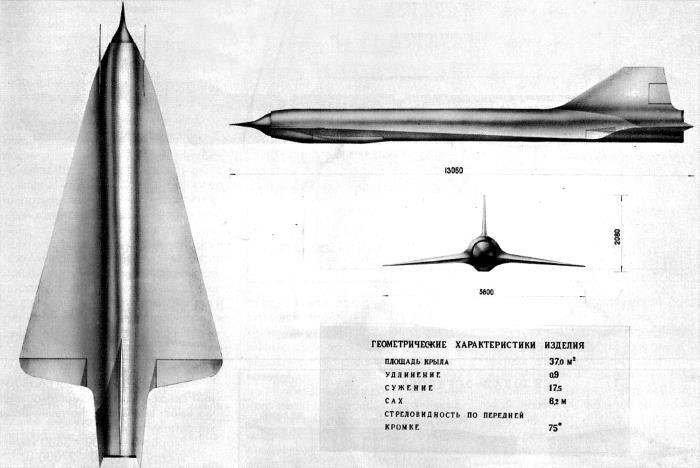

Беспилотник имел цилиндрический фюзеляж с лобовым воздухозаборником, оснащённым коническим центральным телом. Хвостовая оконечность фюзеляжа имела кожух для сопла маршевого двигателя. К фюзеляжу пристыковывалось треугольное крыло с развитыми оживальными наплывами. Имелся сравнительно крупный трапециевидный киль. Для управления полётом предлагалось использовать элевоны, под которые отдавалась вся задняя кромка крыла, и руль направления на киле. Длина аппарата составляла 13,1 м, размах крыла — 5,8 м, высота — 2,2 м. Взлётный вес (без учета ускорителя) — 5 т.

Основные элементы конструкции аппарата D-21B изготавливались из титана. Лишь отдельные детали предлагалось делать из стали или пластиков.

В хвостовом отсеке дрона помещён прямоточный воздушно-реактивный двигатель «Marquardt» XRJ-MA20S-4 тягой 680 кгс. Этот двигатель представлял собой дальнейшее развитие изделия, созданного для зенитной ракеты «Боинг CIM-10 Бомарк». В ходе доработки двигатель получил некоторые новые системы, благодаря которым продолжительность непрерывной работы была доведена до полутора часов, что было достаточно для решения поставленных задач.

D-21B мог развивать скорость до 3,5 М. Практический потолок достигал 29 км. Запаса топлива должно было хватать для полёта на дальность не менее 5000 км. В ходе испытательных полётов удалось добиться значительного прироста дальности за счёт использования наиболее эффективных режимов работы двигателя и применения стартового ускорителя. Ускоритель имел длину 13,5 м и весил более 6 т.

28 сентября 1967 г. один из переоборудованных бомбардировщиков B-52H взлетел с аэродрома и направился к точке старта D-21B. Однако на пути к точке сброса произошла поломка креплений пилона, из-за чего опытный дрон № 501 сорвался и разбился.

6 ноября самолёту-носителю удалось доставить опытный образец № 507 к точке старта и сбросить его там. Далее все системы отработали штатно, благодаря чему прототип разведчика смог пролететь 250 км. 2 декабря того же года изделие № 509 установило своеобразный рекорд, пролетев 2650 км. Два следующих старта, выполненные 19 января и 10 апреля 1968 г., завершились полётом дронов на дальность не более 520 км.

В течение лета 1968 г. было выполнено три испытательных полёта. В первом из них прототип № 513 пролетел 5300 км, сделал нужные фото и сбросил контейнер, который вскоре был подобран. С декабря 1968 по июль 1969 г. специалисты «Skunk Works» и смежных организаций провели ещё четыре испытания. Во время этих полётов максимальная дальность достигла 5470 км. Системы «ловли» аппаратного контейнера в воздухе показали себя с хорошей стороны.

Самолёт-носитель М-21 (SR-71)

Возможности бомбардировщиков B-52H позволяли одновременно перевозить до двух беспилотных разведчиков. Во время испытательных пусков носители действительно неоднократно поднимались в воздух с двумя D-21B, однако каждый раз запускался только один из них. Второй, в свою очередь, выполнял функции дублёра на случай каких-либо неполадок. Однако, по данным СМИ, подобная замена ни разу не понадобилась.

Первый полноценный разведывательный полёт аппарата D-21B состоялся 9 ноября 1969 г. Целью разведчика № 517 был китайский ядерный полигон Лобнор, расположенный в северо-западной части страны. Отделившись от носителя, беспилотник вышел в район цели и, по-видимому, сделал необходимые фотоснимки. Затем произошел сбой системы наведения, из-за которой дрон не развернулся и не повернул обратно, в направлении океана, где его ждали самолёты и суда с аппаратурой для поимки аппаратного контейнера. Американские специалисты так и не дождались возвращения разведывательного аппарата, из-за чего он был объявлен потерянным.

Позже стало известно, что D-21B продолжил полёт и оставался в воздухе до выработки топлива, после чего спланировал на землю. По стечению обстоятельств беспилотник упал в нескольких сотнях километров от полигона Байконур. Такая находка заинтересовала советских специалистов, занявшихся её изучением.

Поначалу название дрона было неизвестно, и его у нас назвали «Чёрной кошкой».

По результатам первого «боевого» запуска было решено провести дополнительные испытания. 20 февраля 1970 г. дрон с серийным номером 521, прошедший некоторые доработки, успешно пролетел около 5400 км, сделал фото условной цели и сбросил контейнер в заданном районе, где его поймали лётчики самолёта JC-130B. По результатам этих испытаний было решено продолжить войсковую эксплуатацию техники, которую, однако, следовало обновить по новейшей версии проекта.

16 декабря того же года состоялся второй запуск в рамках операции «Senior Bowl». Аппарат № 523 отправили снимать китайские секретные объекты. Пролетев около 4900 км, аппарат сбросил контейнер и самоуничтожился. После сброса контейнер не смог раскрыть парашют, из-за чего лётчики специально оборудованного самолёта не поймали его. Вскоре контейнер упал в Тихий океан и утонул вместе со всей собранной информацией.

4 марта 1971 г. третий полёт разведчика D-21B завершился успехом. Преодолев маршрут длиной более 5430 км, аппарат № 526 сбросил контейнер с аппаратурой и снимками полигона Лобнор в заданном районе Тихого океана. Дежуривший там самолёт вновь не смог поймать контейнер, дав ему упасть в воду. Экипаж подошедшего корабля не справился с «ловлей» с первой попытки. Выполняя манёвр для нового захода, корабль повредил контейнер, из-за чего тот отправился на дно.

Последний полёт аппарата D-21B состоялся 20 марта того же года. Аппарат № 527 не вернулся из полёта, и его судьба оставалась тайной в течение длительного времени. Военные и конструкторы посчитали, что оборудование разведчика работало со сбоем, или он был сбит китайскими соединениями ПВО.

Через несколько десятилетий стало известно, что дрон сам упал в провинции Юньнань, где позже был найден китайцами. Некоторое время обломки уникального дрона без дела лежали в запасниках Китайского музея авиации в Пекине, откуда в 2010 г. их перенесены в экспозицию. Сейчас там демонстрируется крупная секция фюзеляжа и крыла с килем.

Итак, в 1969–1971 гг. ВВС США выполнили четыре запуска разведывательных беспилотников D-21B. Ни один из них не завершился получением снимков. В двух случаях аппараты по тем или иным причинам не вернулись с задания, а в двух других имели место серьезные проблемы с возвращением контейнера. При этом техника обходилась довольно дорого. Строительство и эксплуатация одного аппарата стоили около 5,5 млн долларов в ценах 1970 г.

23 июля 1971 г. программа D-21B была официально закрыта ввиду отсутствия реальных результатов и наличия массы неразрешимых проблем. Кроме того, к этому времени США создали достаточно крупную группировку разведывательных спутников, отличавшихся от беспилотника большей эффективностью работы.

В рамках проектов D-21A и D-21B фирмой «Локхид» было построено 38 опытных образцов. 21 изделие использовали в испытаниях и во время войсковой эксплуатации. Оставшиеся 17 беспилотников остались не у дел. Сначала их отправили на хранение на базу Нортон (штат Калифорния), откуда позже перевезли на «свалку» базы Дэвис-Монтен (штат Аризона).

Беспилотный разведчик «Ворон»

После изучения захваченного D-21 наши военные решили создать свой аналог. Решением комиссии ВПК № 57 от 19 марта 1971 г. была начата разработка дальнего беспилотного сверхзвукового самолёта-разведчика (шифр «Ворон»). В том же 1971 г. ОКБ был подготовлен подобный аванпроект, подтвердивший реальность создания в СССР летательного аппарата типа американского самолёта-разведчика D-21 с более широкими техническими возможностями как по лётно-техническим данным, так и по составу разведывательного оборудования. Кроме панорамного аэрофотоаппарата, на борту нашей машины устанавливалась аппаратура радиотехнической разведки с широким диапазоном захвата и регистрации всех радиоизлучающих средств военного назначения. Панорамный аэрофотоаппарат также должен был иметь более высокие данные, как по ширине полосы захвата, так и по разрешающей способности.

Беспилотный разведчик «Ворон», обеспечивая ведение воздушной разведки практически в любой точке земного шара с высокой эффективностью, в то же время имел ряд особенностей, ограничивавших его возможности.

Пуск «Ворона» должен был производиться с самолётов Ту-95К или Ту-160. Стартовый вес «Ворона» должен был составлять 6,3 т, высота полёта 23–26,4 км, скорость полёта 3500–3800 км/ч.

Проект «Ворон» реализован не был из-за создания новых, более совершенных разведывательных космических аппаратов. Таково официальное объяснение.

Назад: Глава 4 Семейство дронов «Firebee»

Дальше: Глава 6 Первый серийный дрон вертолётного типа QH‑50 DASH