3. Основные эмоции на нижнем уровне мозга

Условно в мозге можно выделить нижний уровень, который включает лимбическую систему, созданную, чтобы автоматически и бессознательно оберегать и защищать нас, поддерживать нашу жизнеспособность, средний уровень, где хранятся эмоционально окрашенные воспоминания и условные навыки, формирующие основы обучения и адаптации, и верхний уровень с префронтальной корой, отвечающей за сложные когнитивные функции, проявление личности, принятие решений и регулирование социального поведения.

Мое понимание, как информация обрабатывается мозгом, частично сформировалось благодаря совместной работе с удивительным нейробиологом Яаком Панксеппом. В своем исследовании он досконально изучает эмоциональные процессы у животных и проводит аналогию с человеком. Хотя впервые эта тема была затронута в 1872 году в книге Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», где задокументированы общие межвидовые черты для базовых эмоций страха, гнева, горя, радости и игры, история психологии полна сопротивления самой идее, что животные могут испытывать эмоции.

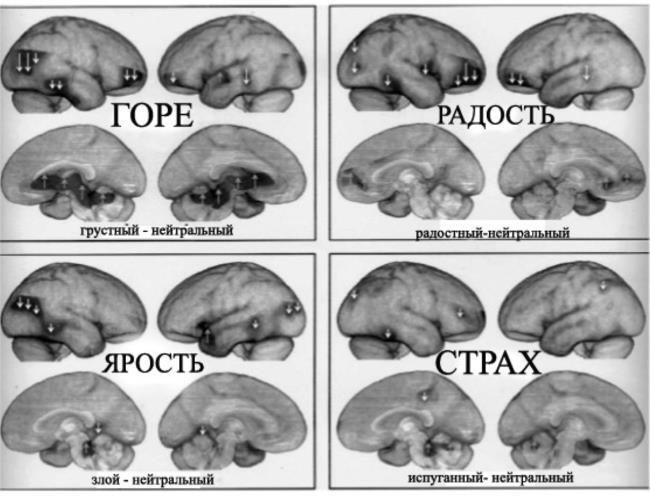

Области мозга, которые активируются при эмоциональных состояниях ПАНИКА/ГОРЕ, РАДОСТЬ/ИГРА, ЯРОСТЬ и СТРАХ, обозначены стрелками, направленными вверх. Области мозга, которые подавляются, обозначены стрелками, направленными вниз

Но исследование Панксеппа показало именно это. Он выделил семь основных эмоций (или эмоциональных систем), содержащихся в «древних подкорковых» областях мозга млекопитающих. В ходе многочисленных экспериментов было продемонстрировано, что такая «жесткая фиксированность» позволяет нам удовлетворять свои потребности и держаться подальше от опасностей. Было установлено, что все млекопитающие имеют перекрывающиеся, но отличные цепи, захороненные в глубоких, древних структурах мозга, которые во время экспериментальной стимуляции (химическим или слабым электрическим током) вызывают особые эмоции (реакции, заставляющие нас двигаться вперед) для удовлетворения потребностей. Эти древние структуры, ответственные за базовые эмоции – ПОИСК, СТРАХ, ЯРОСТЬ, ПАНИКА/ГОРЕ, ПОХОТЬ, ЗАБОТА и ИГРА, – совместно с более развитыми областями мозга управляют нашей эмоциональной жизнью. (Панксепп всегда капитализирует эти системы, чтобы привлечь внимание к дискретному характеру их функционирования и придать им конкретную коннотацию.)

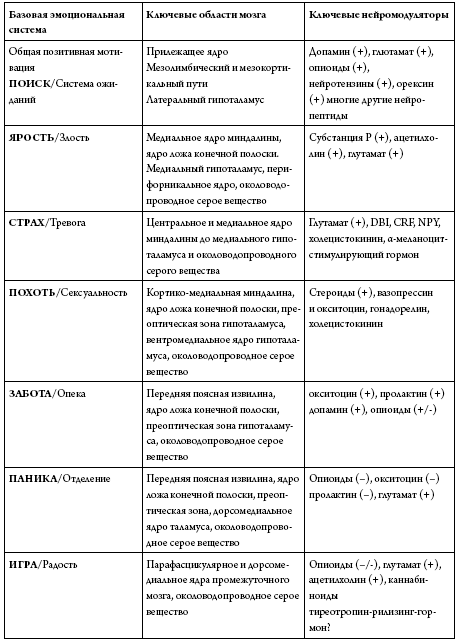

Как видно из приведенной выше таблицы, учение о базовых эмоциональных системах не является теоретическим. Панксеппом отображены соответствующие им области мозга и нейромодуляторы.

Панксепп определяет три уровня эмоционального опыта (он называет его трехуровневым разумом). Первый состоит из «первичного процесса» – психологических переживаний, которые являются инстинктивными эмоциональными реакциями, генерируют «сырые» или основные эмоции, встроенные в наш мозг эволюцией. Панксепп показал, что этот «нижний» уровень эмоционального опыта очевиден у всех млекопитающих (и некоторых других позвоночных тоже).

Эти инстинктивные реакции нижнего уровня мозга проявляются мгновенно и ярко ощущаются человеком или животным, даже в тех случаях, когда нет возможности «осмыслить» эмоции. Все животные демонстрируют страх, ярость, привязанность и другие базовые эмоции, не задействуя неокортекс (кору головного мозга), способствующий более высокому уровню проявления чувств. Даже человеческие младенцы, родившиеся с редкой патологией, при которой неокортекс не развивается, проявляют эти основные эмоции. Первичные эмоции обеспечивают наше выживание, мотивируя нас автоматически стремиться к удовлетворению основных физических потребностей в воде, пище и воздухе, сексе и удовольствии, безопасности и сне. И эти основные эмоциональные системы направлены на то, чтобы реагировать на сенсорные триггеры приятных или неприятных ощущений. Если что-то воспринимается как приятное или приносящее радость, наш союз мозг-тело определяет, что это безопасно или полезно для нас. Если нечто кажется неприятным или угрожающим, мозг-тело рефлекторно избегает этого. Восприятие удовольствия и боли происходит автоматически. Другими словами, у верхнего уровня мозга нет времени думать об удовлетворении этих потребностей, все должно происходить машинально. Эти грубые чувства не требуют предварительного обучения (ни животное, ни человек не должны обучаться страху или избеганию боли или искать и любить удовольствие). Как говорит Панксепп: «Удовольствие и боль облегчают процесс выживания». И, как недавно я пришла к выводу, удовольствие облегчает наш путь вперед.

Области мозга, ответственные за семь базовых эмоций и связанные с ними нейромодуляторы (нейромедиаторы и гормоны).

Следующий уровень эмоционального опыта – «вторичные процессы», которые я называю средним уровнем. Они основаны на «необработанных» эмоциях и включают в себя процессы обучения и памяти. В отличие от базовых эмоций, вторичные процессы не даны нам изначально, но в основном происходят неосознанно. Это территория наших поведенческих и эмоциональных привычек, которые упрямо закрепляются, потому что после неоднократного принятия становятся почти автоматическими, ниже уровня сознательной части разума. Это также территория нашего «имплицитного» подхода, который по-прежнему вызывает наше пуританское двойственное отношение к сексуальности и удовольствию.

И на верхнем уровне мозга происходит медленная, усердная обработка, которую Панксепп называет третичными процессами, отличающими нас от наших друзей-животных. Как любил говорить Панксепп, люди и животные очень похожи на нижнем уровне мозга и сильно отличаются на верхнем. Это уровень, на котором происходит когнитивная обработка высшего порядка, – и именно на нем мы осознаем, что живем. К этим высшим процессам относятся когнитивные функции, включающие способность размышлять (например, над тем, что мы выучили на собственном опыте), осознавать полученный опыт (так что мы можем думать о своих эмоциях, а не просто испытывать их), выбирать пути и намерения (в сочетании с рабочей памятью, которая по существу является нашим осознанным окном в мир) и регулировать свое поведение. Тем не менее этот высокий уровень сложного эмоционального опыта в значительной степени опосредован двумя другими более базовыми уровнями. Иными словами, нижний и средний уровни мозга должны работать сообща для более успешного функционирования префронтальной коры. Вот что подразумевается под восходящим обучением. Оно начинается с ощущений, является относительно автоматическим, вызывает ассоциации (приятные и болезненные) и, по существу, позволяет получить представление об окружающем нас мире.

В идеале верхний, средний и нижний уровни работают сообща и сбалансированно, при этом ни один из них не подавляется и не является чрезмерно доминирующим. Верхний уровень мозга с его сознательным пониманием и мудростью регулирует базовые эмоции нижнего уровня, в то время как средний непрерывно создает сохраняемые модели поведения (некоторые из них могут появиться на нашем пути). Так что основные эмоции необходимы, чтобы информировать нас о потребностях, мотивировать выйти в мир и удерживать нас в равновесии.

Но ангедония создает трещину в этой тонко спроектированной системе. Один из способов, которым она разрушает мозг, – это вмешательство в базовые эмоции, за генерирование которых отвечает нижний уровень мозга, лимбическая система, включая гиппокампус (который помогает нам запоминать важные события), миндалину (которая, как правило, возбуждается, получая эмоционально окрашенную информацию, как позитивную, так и негативную), гипоталамус (в число многих и важных функций которого входит производство гормонов, они делают нас взволнованными, яростными, озабоченными или счастливыми) и извилины (которые в основном интегрируют сенсорные сигналы, связанные с обработкой эмоций, и помогают регулировать наше поведение). При хроническом стрессе или ангедонии задействованные нейронные сети становятся гиперчувствительными и берут верх, лишая префронтальную кору способности успокоиться или иным образом регулировать интенсивные эмоции. В других случаях ангедония приводит в смятение и подавляет основные эмоции, сглаживая их, тогда мы становимся опустошенными или похожими на «живых мертвецов», не способных что-либо чувствовать. Это выглядит так, как если бы префронтальная кора потеряла способность посылать успокаивающие сигналы на нижний уровень мозга. Мы остаемся в ловушке с активированной эмоциональной защитной системой, хотя не понимаем этого. Верхний уровень мозга оказывает полностью охвачен болью ангедонии.

Стоит любой из основных эмоциональных систем выйти из равновесия, и это отражается на союзе тело-мозг. Для лучшего понимания, насколько хорошо функционируют наши эмоциональные системы, полезно взглянуть на иммунную систему. Гиперфункция иммунной системы может привести к аутоиммунным заболеваниям. А ослабление, в свою очередь, чревато инфекциями и даже раком. Аналогичным образом как гиперфункция, так и плохое функционирование эмоциональных систем могут привести к проблемам, включая беспокойство, депрессию, потерю мотивации и отсутствие радости или счастья. Когда системы сбалансированы, мы чувствуем себя энергичными, подвижными и открытыми наслаждению жизнью. Баланс позволяет противостоять бедствиям и даже катастрофам, проявлять стойкость и находчивость, в конечном счете расширяя наши возможности вести свободную и насыщенную жизнь.

При подавлении чувств в конечном счете эмоциональные системы могут отключиться – точно так животное застывает, когда нет другого выхода. Это самая эволюционно-примитивная реакция нашего древнего механизма защиты. Чувствуя себя подавленными, находясь в состоянии депрессии, мы теряем способность справляться с проблемами и избегаем всего и всех, выбирая это способом выживания. С другой стороны, в зависимости от индивидуальных особенностей и обстоятельств эмоциональная система может стать гиперреактивной: когда ярость берет верх и выключает кору головного мозга. Незначительным примером является вспышка гнева. Крайним – преступления на почве ревности с нанесением повреждений или убийством любимого человека. Подобная гиперреактивность также способствует саморазрушительному поведению, например, злоупотреблению запрещенными веществами или попыткам самоубийства. Я называю это захватом лимбической системы.

Именно исследования Панксеппа, посвященные базовым эмоциям, помогли мне выбрать методику работы с клиентами и понять, как обратить вспять тенденцию к ангедонии. Нисходящий подход оказался крайне эффективным и приносил реальные результаты. Я учила клиентов обращать внимание на их эмоциональные реакции и интегрировать эту информацию из так называемого высшего уровня мозга – командного центра. Я не только видела, как их тревога, печаль или депрессия начинают снижаться, но также стала свидетелем улучшения их отношений и сексуальной жизни. Когда они научились регулировать эмоции нижнего уровня, проявляя внимание к нисходящим процессам, которые, как правило, хотят взять верх, баланс восстанавливался и ангедония исчезала. Люди снова смогли почувствовать наслаждение, которое искали.

Вооруженные знанием об этих трех уровнях, мы получаем возможность выбора и можем регулировать свои базовые эмоции. Понимая, как функционируют эмоциональные системы, мы способны выявить момент, когда они не ведут нас по пути благополучия. Это осознание также предоставляет нам еще одну возможность: использовать силу сознательной части нашего разума, чтобы управлять энергией и будоражить эти семь основных эмоциональных систем. Давайте посмотрим, как они работают.

Семь эмоциональных систем

Понимание семи базовых эмоций – первый шаг к тому, чтобы привести мозг-тело в равновесие и вернуть в жизнь удовольствие. ПОИСК – доминирующая система, обеспечивающая управление и регулирование прочих. Остальные системы делятся на две категории: защитные эмоции (СТРАХ, ЯРОСТЬ, ПАНИКА/ГОРЕ), информирующие о потенциальных угрозах или опасностях извне, и аффилиативные (ПОХОТЬ, ЗАБОТА, ИГРА), отвечающие за построение отношений и общение с людьми (хочу напомнить, что человек не может выжить в одиночку). Вместе эти семь основных эмоциональных состояний встроены в нашу ДНК.

#1 ПОИСК

Система ПОИСКА дает энтузиазм и радость жизни. Именно это позволяет нам исследовать мир и взаимодействовать с ним в целях удовлетворения всех наших потребностей. Наглядной демонстрацией эффективности системы ПОИСКА являются эксперименты на животных. Когда эта система искусственно возбуждалась с помощью электрической или химической стимуляции, субъекты исследований проводили повторную самостимуляцию (иногда по тысяче раз в час, это говорит о том, что животному «понравились» испытанные ощущения, но они, в конечном счете, не удовлетворили потребность полностью, учитывая всплеск продемонстрированных повторений). Следовательно, животное будет искать другие способы получения удовольствия.

Чтобы выжить, мы должны автоматически искать то, что нам нужно. Это относится к еде, воздуху, воде, безопасности, любви, общению и сексу. Поскольку удовольствие заложено в эти основные потребности выживания, опыт ПОИСКА при правильных условиях может быть весьма приятным. Однако когда мы застреваем в системе ПОИСКА, то можем начать искать правильные вещи в неправильных местах!

В мозге ПОИСК действует как система мотивации, сеть сигналов между первичными процессами нижнего уровня и вторичными процессами среднего уровня (участвующего в обучении), чтобы заставить нас хотеть то, что нам нужно. Ее недостаток (неврологи называют его стимулирующим выделением) – слишком сильная связь с удовольствием и основными желаниями, которые вознаграждают нас приятными стимулами, усиливая мотивацию.

Безусловно, как и все люди, мы стремимся к общению с представителями нашего вида, к эмоционально сложным и абстрактным удовольствиям, таким как формирование значимых межличностных отношений, определение себя посредством работы или творческих устремлений, а также долгосрочных целей, которые требуют планирования и настойчивости. Действительно, именно такое целенаправленное поведение отчасти отличает нас от животных. Однако, как и в случае всех основных эмоций, если будет нарушена самая элементарная цепь нашей системы ПОИСКА, то независимо от того, насколько сильно мы стремимся к высоким целям, все равно будем сталкиваться с проблемами мотивации, внимания, энтузиазма и решимости. Проблемы в системе ПОИСКА могут принимать форму проволочек, уклонения, бесконечных мечтаний без реализации на практике. Нарушение системы ПОИСКА может также проявляться как неспособность заботиться о себе, снижение аппетита и отказ от сексуальных удовольствий.

Другими словами, когда мы испытываем трудности с получением удовольствия, всегда есть сбой в системе ПОИСКА. Верно и обратное: когда система ПОИСКА функционирует должным образом, наше стремление к удовольствию и мотивация искать его (будь то сексуальное или какое-то иное) запускают всю систему.

При ангедонии может быть много причин или триггеров нарушения системы ПОИСКА, поскольку она также играет роль в проявлении негативных эмоций. Эта система побуждает нас избегать вреда (убегать, если мы напуганы) и мобилизует на борьбу в ситуациях, когда вынуждены защищать себя и своих детей.

Благодаря нейромедиатору дофамину система ПОИСКА заставляет нас чувствовать энтузиазм от встречи с миром, чтобы реализовать то, что нам нужно, и что мы хотим получить через опыт. Когда эта система перенапряжена (при хроническом стрессе и перегрузке внимания), возникает эффект домино, который нарушает все системы одновременно, делая нас гипербдительными, чрезмерно обороняющимися, раздражительными, неспокойными и тревожными.

#1 ПОИСК

Когда эта система сбалансирована, вы чувствуете мотивацию, любопытство и вовлеченность в происходящее (касается ли это ваших отношений или устремлений). Вы получаете доступ к другим эмоциональным системам и активируете их гибкими и продуктивными способами как для удовлетворения потребностей, так и для избегания опасностей.

Когда система недостаточно активна, вам свойственны апатия, отсутствие мотивации, прокрастинация, ангедония, депрессия.

Если она слишком активна, вам трудно сконцентрироваться и испытать влечение, появляется неудовлетворенность и компульсивное поведение, которое может привести к зависимости.

#2 СТРАХ

Мы появляемся на свет с врожденным чувством страха, призванным защитить нас от опасности. Как отмечает Панксепп, нам не нужно учиться бояться чего-то, это происходит автоматически. Исследователи случайно наткнулись на сеть СТРАХА (первоначально не осознав этого), изучая самостимулирование пути вознаграждения. Животные, чьи сети СТРАХА подвергались электрическому воздействию, видом и действиями демонстрировали абсолютный ужас. Когда низкое электрическое напряжение применялось к их сети СТРАХА, животные замирали, а при высоком напряжении пытались стремительно убежать (или улететь).

Имеет смысл то, что мы созданы природой с заранее загруженной системой распознавания опасности/внутренней сигнализации, иначе эти гены не попали бы в генофонд. Все позвоночные кодировали способность распознавать внешние угрозы, которые точно вызывают боль или предсказывают опасность. Например, все животные (включая нас) боятся боли. Боль, как сказал Панксепп, повсеместно вызывает страх. Но то, что составляет другие врожденные страхи, может иметь специфику для каждого вида. Крысы и некоторые другие животные боятся запаха определенных хищников, например кошек, даже без предварительного воздействия. Боязнь запаха хищника помогает животным избежать участи стать частью ужина, по крайней мере, в какой-то момент. Крысы также боятся громкого шума и внезапных движений.

Что касается людей, новорожденные сразу начинают проявлять признаки беспокойства, оказавшись вне привычной безопасной среды, и могут негативно реагировать на громкие звуки. По мере взросления дети начинают бояться оставаться одни в темноте. Говоря в общем, для людей система СТРАХА относительно гибкая. Помимо врожденного страха боли, а также некоторых других эволюционных тенденций, таких как страх высоты, змей и пауков, мы учимся бояться других вещей посредством нашего опыта. Но ясно, что все млекопитающие запрограммированы быстро и уверенно реагировать на широкий спектр стимулов, которые предсказывают опасные вещи, такие, от которых мы действительно испытываем СТРАХ.

Миндалевидное тело, играющее ключевую роль в мгновенных автоматических эмоциональных реакциях, получает информацию из двух структур мозга: непосредственно из сенсорной системы через таламус и из коры. Информация от таламуса быстро достигает миндалины и позволяет мгновенно отреагировать в пугающей ситуации. Информация, поступающая для обработки в визуальную и слуховую кору головного мозга через таламус, может также вызывать эмоции. Второй путь длиннее, чем первый. МРТ-исследования выявили, что миндалина реагирует на выражение счастья, гнева и страха, но она наиболее чувствительна к страху. Миндалевидное тело играет большую роль в том, чтобы некоторые ситуации или объекты стали классически обусловленными страхом (мы говорим о среднеуровневом обучении мозга). Это чувство страха может быть осознанным или скрытым. И, конечно, всегда есть возможность использовать нисходящие когнитивные способности, чтобы обуздать или уменьшить страх, когда это не оправдано. Имейте в виду, что эти нисходящие стратегии, «в буквальном смысле означающие думать о себе с позиции иррациональных страхов», например, не всегда успешны из-за силы эмоций на нижнем уровне мозга.

После условного обучения СТРАХ помещается в структуры среднего уровня (участвующие в обучении и формировании воспоминаний), он чрезвычайно упрям. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является хорошим примером плохого обучения. Подумайте о том, что раньше называлось «контузия» – она самый ранний признак этого расстройства. После Второй мировой войны солдаты вернулись с фронта со сформированной системой СТРАХА, цепи слишком много раз напрягались и, подобно мышцам тела, окрепли. Прямая угроза получения телесных повреждений и/или неоднократное появление ужасающих образов, накладывающих свой отпечаток, – слишком чувствительные сигналы. Возьмем, к примеру, моего отца, который был солдатом во время Второй мировой войны. Он столкнулся со многими неприятными вещами, видел, как убивают знакомых ему людей. Когда отец только вернулся домой, каждый раз, услышав, как грузовик переключается на задний ход, он падал на землю. Чистое чувство страха. К счастью, со временем эта реакция постепенно ослабевала. Папа справился с посттравматическим стрессовым расстройством. Но многим не так повезло.

Однако не у всех, кто подвергся такому воздействию, развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Как и во всем, что связано с поведением, существует взаимодействие между опытом и генетической уязвимостью. Если у вас имеется достаточный соответствующий опыт плюс какая-то генетическая цепь системы СТРАХА, которая повышает вашу активность, то, вероятно, вы столкнетесь с долгосрочными последствиями. Другими словами, чем чувствительнее ваша система СТРАХА, тем больше вероятность посттравматического стресса.

И не нужно войн или катастроф (таких, как трагедия 11 сентября 2001 года), или стихийного бедствия, чтобы подготовить почву для посттравматического стрессового расстройства. Травмы принимают разные формы. Дети, воспитываемые в токсичных или нестабильных условиях, являются уязвимыми. Добавьте к этому неоднократные угрозы, эмоциональное, сексуальное или физическое насилие, и вы увидите ребенка с восприимчивой системой СТРАХА.

Хорошая новость заключается в том, что комфорт и стабильность, являющиеся результатом близких, надежных отношений, играют важную роль в качестве буфера против страха. Тем не менее люди без такой эмоциональной и социальной поддержки могут попасть в серьезные неприятности. Постоянная тревога может негативно сказаться на физическом и эмоциональном развитии детей, способствуя поведенческим расстройствам, психическим проблемам и предрасположенности к наркомании во взрослом возрасте.

И, вспомните на мгновение, СТРАХ может быть неконкретным. Животные и люди могут испытывать волнение в отсутствие объекта, которого следует бояться. Это основное качество нашей системы. Симптомы недетерминированной тревожности могут быть не такими ярко выраженными, как посттравматическое стрессовое расстройство или панические атаки, но «свободно плавающая» тревога является хроническим стрессом.

Как эта реакция на стресс может быть такой дисрегулированной и гиперактивной? Когда мозг-тело реагирует на какие-то стимулы, которые вызывают реакцию стресса (то есть страх), в организме начинает синтезироваться дофамин. Затем в результате различных процессов дофамин преобразуется в то, что мы обычно называем гормонами стресса, эпинефрином и норэпинефрином (ранее известными как адреналин и норадреналин, соответственно). Затем надпочечники вырабатывают эти два гормона, которые инициируют классическую реакцию «бей или беги». В то же время кортизол, другой гормон, выделяется гипофизом. Сначала кортизол мобилизует нас: он предупреждает о необходимости предпринять действия к защите. Но многие из нас могут страдать от чрезмерного функционирования системы СТРАХА, проявляющегося как хронический стресс.

#2 СТРАХ

Когда эта система в равновесии, мы боимся того, чего должны бояться, и только в той мере, в какой это оправдано. Например, прогулка ночью в темном переулке в одиночестве может быть по-настоящему и оправданно пугающей, как и встреча с громко лающей, разъяренной собакой. С другой стороны, предстоящая рабочая презентация вызывает меньший, но тем не менее мотивирующий страх. Обычный страх усиливает возбуждение настолько, чтобы предупредить и мобилизовать нас.

Когда страх слишком силен, наша система СТРАХА подстраивается под него и начинает чересчур остро реагировать на угрозы. В конечном счете это приводит к истощению из-за хронического стресса. Преувеличенный страх больше не служит нам и становится причиной истощения и частью проблемы.

Когда система недостаточно активна, ей трудно должным образом справиться с угрозами и она, например, может отрицать то, что опасно. Возможно, мы также не сможем извлечь урок из негативной обратной связи или наказания, что может указывать на повреждение миндалины.

#3 ЯРОСТЬ

Из всех семи систем ЯРОСТЬ является самой концептуально сложной. Безусловно, она самая трудная для изучения как у животных, так и у людей, хотя и по разным причинам. У животных стимуляция системы ЯРОСТИ становится причиной оборонительной реакции и может легко поставить под угрозу жизнь испытуемых. Например, крысы кусаются, и большинство животных стараются избежать стимуляции этих цепей.

Изучение человеческой системы ЯРОСТИ гораздо труднее из-за невероятной сложности процессов, происходящих на верхнем уровне мозга, где преобразуется, модифицируется, наполняется и изменяется ядро первичных эмоций, подключенных к нижнему уровню. Психологи не могут изучить систему ЯРОСТИ непосредственно у людей, так как это потребовало бы инвазивного вмешательства, чтобы напрямую стимулировать пути, которые иннервируют систему, что было бы крайне неэтично. Известны случаи, когда эти цепи были случайно простимулированы у пациентов, страдающих неврологическими расстройствами, при проведении процедур для определения функций областей мозга перед нейрохирургической операцией обычно при тяжелой эпилепсии или другой патологии. Что было замечено в ходе процедур, так это то, что люди переносят электрическую стимуляцию этих цепей, определяя ее как неприятную, они могут сжимать челюсти и сообщать о сильном гневе, возникшем без каких-либо видимых причин.

Но как мы ощущаем гнев и ЯРОСТЬ на верхнем уровне мозга при сознательном восприятии? Если подумать, люди – машины для создания смысла. Нам важно иметь причину, почему мы что-либо делаем или чувствуем, и в некоторых случаях, когда не хватает объяснений, мы просто создаем их. Подумайте о водителе, который легко приходит в ярость, когда кто-то подрезает его на дороге. Мозг быстро приходит к выводу, что подрезавший его «дурак, идиот!» – это абсолютно субъективное и, скорее всего, неверное восприятие. Судя по подобной цепи, это должно быть странное переживание для человека, чья схема ЯРОСТИ активируется, по-видимому, ни с того ни с сего.

Как правило, мы вынуждены довольствоваться косвенными свидетельствами ЯРОСТИ, такими как самовыражение гнева (потенциально искаженное желанием людей не восприниматься как сердитые дураки), поведенческими проявлениями «агрессии» в лаборатории (очень сложными по многим причинам) или в социуме при спонтанном выплеске после какого-либо инцидента. У людей экспериментальные манипуляции с целью вызвать сильную ярость или гнев требуют обмана и поэтому считаются потенциально неэтичными. Оглядываясь назад, можно сказать, что печально известный Стэндфордский тюремный эксперимент нанес долговременный психологический ущерб.

ЯРОСТЬ является необработанной основой, на которую накладывается гнев – более сложная когнитивно насыщенная эмоция. Схемы ЯРОСТИ включаются автоматически (без обучения), когда животное (или человек) скованно, ему угрожает физическое насилие или его действия ограничены. Аналогичным образом раздражение кожных покровов вызывает ЯРОСТЬ. Как и ограничение свободы делать то, что хочется. ЯРОСТЬ также ассоциируется с голодом, жаждой или даже похотью – в основном, когда разочаровываешься в процессе ПОИСКА. Один из способов концептуализации ЯРОСТИ – это реакция на то, что вас загнали в угол, поставили под угрозу или ограничили доступ к важным ресурсам. Мы можем стать ЯРОСТНЫМИ, когда разочарованы в погоне за призом или лишены чего-то интересного и полезного, на что рассчитывали. Дети испытывают ЯРОСТЬ, когда появляется новый ребенок в семье и переключает все внимание на себя, – корни детского соперничества. Мы можем стать ЯРОСТНЫМИ, когда нас отвергает близкий человек или мы становимся изгоями в социальной сети. По сути, это стремление убрать то, что стоит на пути – разочарование вызывает ЯРОСТЬ.

У ЯРОСТИ есть положительная функция – это возмущение несправедливостью, неравенством и жестоким обращением с людьми. Обузданный гнев является мощным сдерживающим и стимулирующим фактором. Однако в нашей ангедонической культуре он часто выходит из-под контроля, принося разрушения гораздо большие, чем мы осознаем.

С другой стороны, гнев гораздо более нюансирован и пронизан мыслями и убеждениями более высокого уровня, теми, что мы называем вторичными процессами, включающими в себя предварительное обучение и опыт среднего уровня. Гнев, как правило, очень тяжелый и возникает под влиянием мыслей, мнений, толкований, суждений и убеждений – всех чувств, которых нет у животных, потому что у них отсутствует нейронное оборудование, чтобы производить их.

Когда третичные процессы из высших мозговых источников добавляются в этот коктейль, гнев начинает звучать, как «я сумасшедший, потому что» или «так не должно было случиться, потому что это несправедливо». Как и в момент ярости, мы хотим переложить чувство вины, поэтому склонны приписывать какое-либо значение объекту, человеку или обстоятельствам, когда чувствуем себя злыми.

Я заметила, что многие люди не чувствуют за собой права испытывать злость, если не ощущают себя оскорбленными или пострадавшими. Одна из самых больших проблем при консультировании отношений – научить людей, что им необязательно выставлять поступки партнера «неправильными», чтобы злиться на него, поскольку большая часть того, о чем мы спорим, это не вопрос правильного или неправильного. Исследования показали, что большинство споров в отношениях возникают из-за разногласий и, конечно, мы склонны думать, что наше мнение верное.

Агрессия – это еще одна история, с еще более резкими поворотами. Представьте мужа, который неожиданно возвращается с работы и находит жену в постели с лучшим другом. Он настолько разгневан, что нападает на человека, испытывая муки «эмоционального потрясения». Это иллюстрирует «злую агрессию», когда цель – причинить боль или уничтожить источник гнева. Общим фактором агрессии является то, что мы хотим причинить вред, наказать, отомстить, принудить или контролировать. Помимо «злой агрессии» эксперты по этому вопросу выделяют страх агрессии, материнскую агрессию (мотивированную необходимостью защиты своего ребенка), раздражительную агрессию (обусловленную постоянным дискомфортом), сексуальную агрессию (мотивированную ревностью или неконтролируемой похотью), территориальную агрессию (защита территории) и межсамцовую агрессию (как правило, связанную с борьбой за самку), которая обычно сосредоточена на доминировании. «Хищническая» агрессия – форма агрессии, которая проявляется у животных, включая людей, когда они охотятся за пищей, как принято считать, в большей степени является функцией системы ПОИСКА, чем системы ЯРОСТИ. Охотясь за добычей, животное не злится, оно сосредотачивается на удовлетворении потребности в еде и, таким образом, действует агрессивно по отношению к своему источнику пищи.

У людей различные подтипы агрессии строятся на основе ЯРОСТИ, а затем приукрашиваются. Просто посмотрите вечерние новости, чтобы увидеть весь спектр того, как агрессия усугубляется конкуренцией за скудные ресурсы, бедностью, социальной несправедливостью и экологическими стрессами, и все они еще больше раздуваются различными идеологиями (на верхних уровнях мозга!). Освещение происходящего в средствах массовой информации лишний раз убеждает нас в опасностях, нависающих над нашими защитными эмоциональными системами (СТРАХ и ГНЕВ), заставляя, чтобы на них влияли больше чувства, чем факты. Звучит знакомо?

Как мы более подробно изучим в главе 8, существуют реальные различия в нейронных сетях мужского и женского мозга, что приводит к различиям в том, как взаимодействуют наши эмоциональные системы. Коротко говоря, как мужчины, так и женщины могут быть агрессивными. Мужчины, как правило, напористее и агрессивнее чем женщины, в значительной степени из-за воздействия тестостерона. Доказательства того, что тестостерон играет роль в агрессии, получены в результате его инъекций женщинам, они на тестостероне становятся такими же напористыми и агрессивными, как мужчины. Мы знаем, что мужчины чаще чем женщины становятся физически агрессивными и, возможно, даже жестокими. С другой стороны, женщины тоже ведут себя агрессивно, но это, как правило, проявляется тоньше и в сфере межличностных отношений. Считается, что женщины испытывают сильную психологическую боль, страдают от давления общества или неприятия тех, кто выводит их из равновесия.

#3 ЯРОСТЬ

Когда система ЯРОСТИ находится в балансе, она ассоциируется со способностью адекватно защитить себя от угроз. Это также позволяет нам занять соответствующую позицию (в момент ощущения возмущения), способствующую конструктивному поведению и урегулированию конфликта.

Когда система слишком активная, ЯРОСТЬ проявляется в раздражении, сильной враждебности, а также может привести к сердечному приступу.

Если система недостаточно активна, наша собственная защита ослабевает, например, нас легко запугать или мы не способны постоять за себя. Недостаточно активная система ЯРОСТИ может свидетельствовать о менталитете жертвы.

#4 ПАНИКА/ГОРЕ

Брюс Спрингстин, может быть, прав – мы действительно «рождены, чтобы бежать» . Кажется, мы также рождены, чтобы плакать. Разлучите любое крошечное создание (даже птенца) с матерью, и вы станете свидетелем душераздирающих стонов отчаяния, криков, молящих о спасении, и неистовых попыток воссоединиться с родителем (в значительной степени они вызваны сигналом системы ПОИСКА к активным действиям). Природа в своей бесконечной мудрости знает, что беззащитный новорожденный представляет собой лакомый кусочек для хищника.

Эта система способствует нашей защите, удерживая рядом со значимыми людьми и ресурсами, которые имеют решающее значение для физического выживания и эмоционального развития. Созданная для того, чтобы обеспечивать наши контакты с другими (необходимость для социальных существ), эта система срабатывает, когда мы теряем любимого человека. Это источник нашего горя и первооснова глубокой печали. По этой причине система ПАНИКА/ГОРЕ работает бок о бок с системой ЗАБОТЫ: обе стимулируют к поиску партнеров (в идеале – круга общения) и проявлению заботы.

Опыт раннего детства в корне определяет базовую тональность системы ПАНИКА/ГОРЕ. Несмотря на то что генетическая предрасположенность действительно может влиять на реактивность этой системы, качество ранних социальных связей со значимыми взрослыми, по существу, формирует основу нашего поведения. От этого зависит, насколько безопасно мы будем чувствовать себя в мире, будет ли нам присущ тревожный тип привязанности или активная позиция. Когда в самом раннем детстве к нам относятся с пониманием, теплотой и заботой, мы становимся уверенными в том, что наши потребности адекватны и люди в целом рады помочь нам их удовлетворить. Ранний уход, не отличавшийся заботой, оставляет долговременные отметины на этой системе. Такой ребенок может вырасти неуверенным и цепляться за любовь в будущем (что приводит к моделям поведения, которые отталкивают партнеров) или же отказываться от долгосрочных стабильных отношений. Дисбаланс в этой системе часто влияет на наш тип привязанности. Безопасный или небезопасный типы привязанности предсказывают, насколько мы будем уверены в своей способности обеспечить собственные потребности через отношения со значимыми взрослыми, что, в свою очередь, влияет на общую тональность систем ПАНИКА/ГОРЕ и ЗАБОТА.

#4 ПАНИКА/ГОРЕ

Когда система ПАНИКА/ГОРЕ находится в балансе, это позволяет нам соответствующим образом справляться со всем спектром чувств, включая негативные: печаль, разочарование, тоску. Способность ощущать весь спектр чувств – один из верных признаков работоспособного, стойкого человека.

Когда система слишком активна, мы можем демонстрировать тревожный тип привязанности, испытывать трудности отделения от других, в некоторых случаях может возникнуть паническое расстройство. Гиперактивная система ПАНИКА/ГОРЕ может быть связана с травмой.

Если система недостаточно развита, мы зачастую не способны формировать и поддерживать близкие отношения и можем избегать или пренебрегать людьми, которых знаем. Это, как вы вскоре увидите, также связано с неадекватной или несбалансированной системой ЗАБОТЫ.

#5 ЗАБОТА

Брайан Ферри, вокалист группы Roxy Music, однажды спел: «Любовь – это наркотик, и его надо добыть» . Любовь – это действительно наркотик, и нужно его добыть. Нам необходимо ощущать заботу (и любовь) для того, чтобы существовать. Как млекопитающие, мы также должны тратить огромное количество времени и энергии на воспитание потомства. И это касается не только матерей. Отцы многих видов (в том числе и нашего) также оснащены склонностью к родительству, когда спящие «материнские нейросети» активируются с появлением детей. И именно система ЗАБОТЫ формирует развитие альтруизма, сострадания и сопереживания (врожденные человеческие способности) у всех нас.

Система ЗАБОТЫ работает на внутренних опиоидах – собственных болеутоляющих, производимых мозгом, – нейрохимических веществах, заложенных в наш мозг и тело, чтобы мы привязывались к нашему потомству, партнерам, родителям и друзьям. Именно эта система обеспечивает нас натуральными химикатами, приносящими чувство удовлетворения и благополучия. Панксепп сказал, что физиология материнства – это физиология любви. Находясь в состоянии ангедонизма, мы, возможно, в ПОИСКЕ массы стимулов (и жаждем массу всего). Но что нам действительно нужно – это то, к чему нас подтолкнула эволюция: социальные контакты, общение и любовь. Реальное общение лицом к лицу, глаза в глаза и плотью к плоти с нашими сородичами (причудливый способ сказать, что это организмы нашего вида). Эта неотложная биологическая потребность является одной из тех, без которой многие не могут обойтись.

(В крайнем случае взаимодействие с собакой или котом может быть весьма полезным и оказывать глубоко успокаивающий эффект. На самом деле мой щенок Джилли – вредная, но очень милая чихуахуа – мой постоянный спутник в доме и офисе и инстинктивно сидит на коленях клиентов как собака-терапевт, делая сеансы еще более успокаивающими.)

Когда система ЗАБОТЫ сбивается, мы чувствуем эмоциональную боль и отделяемся от других – даже тех, кого, как нам кажется, любим и кто заботится о нас. Когда наша внутренняя опиоидная система не функционирует должным образом (и у некоторых, похоже, имеется генетическая предрасположенность, способствующая сбою системы ЗАБОТЫ), это приводит к зависимости от лекарств, или навязчивого секса, или еды, или чего-то еще. Так мы пытаемся облегчить боль. Ангедония компрометирует нашу систему ЗАБОТЫ. Мы либо отказываемся от значимых отношений, либо саботируем их, оказываясь в еще большей изоляции. Недостаток заботы мешает нам получать удовольствие от общения с людьми, избыток заботы блокирует наше либидо и подавляет способность радоваться спонтанным играм и получать наслаждение. Чрезмерное внимание к другим также может подорвать здоровую заботу о себе. Приведение этой системы в равновесие имеет решающее значение для хорошего секса, как и для достижения удовольствия.

#5 ЗАБОТА

Когда система ЗАБОТЫ находится в равновесии, мы чувствуем себя в безопасности в отношениях. У нас есть, по крайней мере, один или два надежных источника поддержки, и наша социальная жизнь активна. Мы любим близких, не испытывая необходимости контролировать их. Также способны любить себя и заботиться о собственном благополучии. У нас выстроены четкие границы с другими, что выражается в способности давать, но не в ущерб себе.

Когда система ЗАБОТЫ слишком активна, развлечения, веселье и секс уходят на второй план. Мы можем слишком беспокоиться о других в ущерб себе.

Когда система ЗАБОТЫ недостаточно активна, у нас отсутствует способность развивать или формировать прочные социальные связи. Мы отдаляемся и отказываемся от любых интимных или близких связей. Недостаточно активная система ЗАБОТЫ также подрывает систему ПОХОТИ.

#6 ИГРА

ИГРА – это приятное занятие для всех молодых млекопитающих (и некоторых другие счастливых существ тоже). ИГРА позволяет нам познать себя и экспериментировать друг с другом и миром и учит нас общаться. Мы тренируем навыки, необходимые для выживания и процветания. Млекопитающие приобретают навыки, необходимые для всего: от охоты до собирательства, ухаживания и спаривания – с помощью ИГРЫ. ИГРА учит нас ладить с другими (вне зависимости от того, соревнуемся мы, сотрудничаем, знакомимся, ухаживаем или спариваемся) и узнавать, кто безопасен и кого следует избегать.

Я вспоминаю о своем двухлетнем внуке, у которого страстный роман с миром: все вокруг очаровательно и так манит, во всем есть потенциал для создания новой игры. Для него еда – это игра. Сколько кусочков можно смешать и раздавить перед тем, как сунуть в рот? Насколько уморительно тайно бросать на пол пару морковей в ожидании, что собака украдет их. Саундтрек к ИГРЕ – радостный смех, восторженное хихиканье (у человеческих младенцев) – это музыка для ушей тех, кто о них заботится.

Природа заставляет нас быть неотенозными – это означает, что мы сохраняем некоторые детские черты и качества намного дольше, чем прочие животные, за исключением других высших приматов. В среднем детство плюс отрочество занимает около 20 % нашей жизни, хотя некоторые родители со взрослыми детьми, не желающими сепарироваться, могут утверждать, что этот промежуток значительно длиннее. Мы даже добавили новый этап к жизненному циклу человека – период Одиссеи – между подростковым и взрослым возрастом, оставляющий еще одно десятилетие для открытий. Стать полностью сформированным Человеком разумным – это сложный, трудоемкий процесс. Исследования показали, что наши лобные доли – дом «исполнительных» цепей (лежащих в основе нашей способности планировать, выполнять сложные задачи и модифицировать нашу импульсивность) – не будут полностью функциональными, пока мы не достигнем приблизительно 25 лет. Это многое объясняет!

В то время как существует несколько видов системы ИГРЫ, изначальный базовый тип, на который накладываются другие, называется «жестко-контактные игры», или ЖКИ – это старомодные агрессивные игры, которые по многим причинам, кажется, выходят из моды. Отчасти сокращение игрового процесса связано с тем, что родители и учителя рассматривают такое поведение как потенциально опасное, а также политически некорректное. Мы обеспокоены происходящим на игровых площадках (включая издевательства и физические травмы), поэтому у детей меньше времени, чем когда-либо, чтобы позволить себе такое необходимое поведение. Действительно, дефицит ЖКИ в современной культуре, кажется, имеет серьезные последствия для развития наших детей. За неимением времени для ЖКИ дети лишаются игр, формирующих и развивающих «тонко настроенный социальный мозг», столь необходимый для сбалансированного объединения систем ЗАБОТА-ПАНИКА. Они не получают такой обратной связи, как разговор о том, что люди находят в них приятным, или не учатся искусству свободной социализации. Попадая в определенную социальную ситуацию, они замирают, не знают, как взаимодействовать, играть друг с другом или тратить энергию через активные игры с детьми. Панксепп и другие считают, что у детей, лишенных достаточных возможностей для физических игр, могут отмечаться повышенные двигательная активность и возбудимость, сложности с концентрацией, которые легко могут быть истолкованы как симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Когда у детей диагностируют СДВГ, им часто прописывают амфетамины, что, в свою очередь, уменьшает желание играть. В то же время разнообразные жестко-контактные игры, кажется, снижают серьезность гиперактивных симптомов. Это еще один пример того, что, как культура, мы склонны одобрять фармацевтические решения, которые в конечном счете могут препятствовать необходимому поведению.

В наши дни распространены игры, в которые дети играют, сидя в своей комнате перед экраном монитора. Это игры в фантазийных мирах один на один с игровым персонажем. По сути, это одиночная игра, несмотря на других игроков в комнате или онлайн. В таких играх один на один (от компьютерных до кукол) действие происходит больше в мире фантазий, чем в реальности. Наша молодежь отдает предпочтение им, а не интерактивным играм в социуме. Не участвуя в жестко-контактных ИГРАХ, дети упускают возможность научиться сосуществовать с другими, создавая безопасное пространство, где можно наслаждаться взаимодействием, что в перспективе помогает бороться со стрессом. Таким образом, ИГРА является важной формой обучения (как физическим, так и социальным навыкам), которая показывает, как общаться и ладить с другими, получать удовольствие и расслабляться. Полноценно работающая система ИГРЫ является неотъемлемой частью здоровой и эффективной системы получения удовольствия. Система ИГРЫ буквально запускает химические реакции для ощущения радости. Способность испытывать удовольствие и противодействовать ангедонии тесно связана с перезагрузкой нашего тела-мозга, чтобы позволить себе ИГРАТЬ. Это звучит просто, и действительно так, но и также глубокий человеческий опыт и эмоции, которые необходимы для здоровья и жизнеспособности.

#6 ИГРА

Когда система ИГРЫ находится в равновесии, у нас отличное чувство юмора, мы умеем расслабляться и веселиться и знаем, как развлечь себя. У нас есть хобби или интересы, и мы наслаждаемся всеми аспектами жизни.

Когда система ИГРЫ слишком активна, можем отказываться от взрослого поведения – представьте себе вечного мальчика Питера Пэна. Мы можем избегать погружения во взрослую жизнь и не задумываться о работе и партнерских отношениях.

Если система ИГРЫ недостаточно активна, возможно, мы не сможем достаточно расслабиться, чтобы веселиться. Если не играли в детстве, нам может недоставать социальных навыков и умения справляться с повседневным стрессом. Недостаточно активная система ИГРЫ может сделать нас слишком самоуверенными и контролирующими.

#7 ПОХОТЬ

Мать-природа объединила всех животных в едином стремлении – к соитию. Кажется, что на первый взгляд речь идет о выживании вида, но все гораздо глубже. Включение наших генов в генофонд напрямую не приносит пользу индивидууму, это только способствует увековечению нашего вида, поэтому человеческая сексуальность сложна – это не просто репродукция. Сексуальное поведение – своего рода социальный связующий элемент. Через сексуальные связи мы устанавливаем важные отношения, приносящие нам пользу. Они позволяют сблизиться с людьми, способными защитить нас, и обрести пространство, где мы будем в безопасности. Это способ укрепления наших связей, дающий трансцендентный опыт единения с самим собой и людьми. Уже исследования о сексуальности животных позволяют сделать вывод, что социальные эмоции действительно являются ключевым компонентом ПОХОТИ. Чтобы заняться сексом, даже животным нужны элементарные социальные навыки. Эта сильная мотивация вносит заметный вклад в развитие социальных навыков у различных видов в дополнение к значительным другим выгодам.

Этому вопросу посвящено немало исследований, в том числе моей коллеги, наставника и дорогой подруги, доктора Беверли Уиппл (журнал New Scientist (2006) назвал ее одним из 50 самых влиятельных ученых в мире), чья работа The Health Benefits of Sexual Expression была опубликована организацией по планированию родительства – Planned Parenthood. Публикация включает данные по физическим преимуществам сексуальной активности, таким как увеличение общей продолжительности жизни, снижение риска ишемической болезни сердца и диабета второго типа. Исследования также свидетельствуют о более низком уровне заболеваемости раком предстательной железы у мужчин, связанном с более частыми эякуляциями, и о снижении заболеваемости раком молочной железы у женщин, ведущих активную половую жизнь. Сексуальная активность, как правило, повышает иммунитет, улучшает сон, фертильность и настроение, уменьшает симптомы тревоги и депрессии и помогает справиться с хронической болью. И давайте не будем забывать, что сексуальное поведение может усилить ощущение благополучия, повысить самоуважение и сгладить трудные моменты в отношениях, способствуя сближению.

И, очевидно, остальные базовые эмоции: ПОИСК, ЯРОСТЬ, СТРАХ, ПАНИКА/ГОРЕ, ЗАБОТА и ИГРА – все воздействуют на ПОХОТЬ. Когда другие системы выходят из равновесия, ваша ПОХОТЬ может пострадать.

#7 ПОХОТЬ

Когда система ПОХОТИ находится в равновесии, мы испытываем желание заняться сексом и получаем удовлетворение. Чувствуем себя комфортно и открыты для изучения способов получения удовольствия.

Если система ПОХОТИ слишком активна, нам становится свойственна какая-либо форма неконтролируемого, неуместного или токсичного сексуального поведения. Например, мы можем слишком увлечься порнографией или мастурбацией.

Когда система ПОХОТИ недостаточно активна, мы мало интересуемся сексом и не испытываем сексуального желания.

Когда какая-либо из основных эмоциональных систем становится несбалансированной, как в случае тревоги, гедонизма или сексуальной неудовлетворенности, наш мозг не может функционировать в полную силу. Первичные эмоции нижнего уровня и вторичный уровень разума/мозга управляют нами. Вот почему принятие желаемого за действительное не может вывести нас из тревожного состояния, или помочь почувствовать трепет сексуального возбуждения, или довести до слез радости, если мы не осознаем, что происходит на нижнем уровне мозга. Наши высокоуровневые структуры просто не готовы к поставленной задаче – сойти с курса инстинктивных импульсов, восприимчивых к прежним переживаниям и эмоциональным привычкам. Независимо от того, как усердно задействована префронтальная кора, мы не можем просто вернуться к удовольствиям, предусмотренным для нас природой.

Эмоциональная жизнь влияет на нас больше, чем признает современная психология. Хотя сейчас уделяется так много внимания процессам «нисходящим» и обучению более высокого уровня, нам абсолютно необходимо подключиться к восходящему процессу с нижнего уровня, который объединяет наши жизненный и любовный опыт. Что, на мой взгляд, интересно, так это то, что уровень эмоционального опыта в основном все еще не в сознании. То, что мы подразумеваем под сознанием, на самом деле является небольшим промежутком примерно в 20–30 секунд. В конечном счете мы живем в этом маленьком окне так называемой «рабочей памяти», но гораздо больше происходит в префронтальной коре.

Один из наиболее важных вкладов Панксеппа – его предположение о том, что, только осознав, как функционируют наши основные, более примитивные эмоции, мы можем оценить и контролировать собственный опыт. Другими словами, на самом базовом уровне (при условии, что основные уровни эмоций плохо работают) у нашей префронтальной коры не будет никаких рычагов воздействия. Кроме того, не обращаясь должным образом к основным уровням «примитивных» эмоций, мы пытаемся регулировать их с помощью лечения, которое фокусируется на когнитивных способностях (мысли, идеи или убеждения) – даже в сочетании с поведенческой терапией, – которого просто может быть недостаточно для получения стабильных результатов. Несмотря на наши благие намерения, самые добрые побуждения и решительные усилия по изменению проблематичного образа мышления и поведения, все мы зачастую возвращаемся к тому самому бедственному положению, которое стремимся изменить.

Несмотря на предоставленную Панксеппом, Дарвином и другими информацию о врожденных эмоциональных способностях, мы только сейчас уделяем должное внимание расширению клинических знаний о том, как позитивно воздействовать на них.

Как вы увидите во второй части на примере моих пациентов, дисбаланс в любой из семи базовых эмоций может оказать огромное влияние на наше общее благополучие. Когда какая-либо из систем нарушена, мы не только испытываем трудности с получением удовольствия (сексуального или иного), но и ощущаем устойчивое чувство тревоги или неудовлетворенности.

По этим и многим другим причинам наши «животные инстинкты» должны не игнорироваться, а скорее интеллектуально обрабатываться и использоваться для решения проблемы ангедонии и осуществления реальных изменений. Существует огромная разница между тем, чтобы получать информацию об этих чувствах и быть захваченными ими. Способность избежать эмоционального заточения является ключом к обретению более счастливой и здоровой жизни.