Глава 4

Эволюция галактик

«Хейл Похаку» – резиденция для астрономов, работающих с многочисленными телескопами, расположенными на вершине Мауна-Кеа в 4 км над волнами Тихого океана. Мауна-Кеа – гора, которая вместе со своим соседом Мауна-Лоа возвышается над Большим островом Гавайи. «Хейл Похаку» находится на высоте 2700 м, чуть ниже вершины. Здесь достаточно удобно есть, спать и трудиться, когда не работают телескопы, и достаточно низко, чтобы не оказаться в «опасной зоне», где у человека может возникнуть острая высотная болезнь. Находясь у моря, иногда можно увидеть белые купола, сверкающие в солнечном свете на вершине, но часто предгорья окутаны густыми облаками, когда теплый и влажный тихоокеанский воздух поднимается вверх. У подножия Мауна-Кеа воздух очень густой, а если подняться на нее, воздух разрежается, небо очищается – и вы оказываетесь на 4 км ближе к звездам.

Один из телескопов, которые я использую на Мауна-Кеа, – телескоп Джеймса Клерка Максвелла, в частности субмиллиметровый болометрический массив (англ. Submillimetre Common User Bolometer Array, SCUBA) второго поколения. Первый SCUBA закончил свою работу несколько лет назад, а его пост заняло значительное техническое улучшение в этой области астрономии – SCUBA-2. Этот комплекс предназначен для обнаружения света на субмиллиметровых длинах волн около 0,45 и 0,85 мм. Эти конкретные длины волн не случайны: выбор диктует нам атмосфера Земли, потому что по большей части она очень успешно поглощает инфракрасные и субмиллиметровые волны. Однако в атмосфере есть узкие «окна», через которые могут проходить фотоны определенных частот, и два из них пропускают именно те длины волн, которые видит SCUBA-2. Тем не менее наиболее важным условием для пропуска фотонов является низкая влажность воздуха, и такие места, как Мауна-Кеа и чилийская Атакама, идеальны с этой точки зрения.

Экстремальные галактики, скрытые пылью

Субмиллиметровое излучение – это излучение между радио-и инфракрасным диапазонами в электромагнитном спектре. Телескоп Джеймса Клерка Максвелла не похож на оптический; скорее, он напоминает классическую радиоантенну: его принимающая тарелка шириной 15 м сделана не из полированного стекла, а из 276 алюминиевых панелей, способных захватывать субмиллиметровые фотоны. Они отражаются на меньшем вторичном зеркале, а затем на детекторе (в данном случае – на SCUBA-2, но у этого телескопа есть и другие инструменты). Как и многие другие телескопы, он размещается в куполе, защищающем сам телескоп, вспомогательную инфраструктуру (компьютеры, электронику, криогенное оборудование и прочие инструменты) и комнату управления. Купол оберегает все содержимое от внешнего мира, что особенно важно на вершине Мауна-Кеа, где окружающая среда может быть очень суровой – с минусовыми температурами и бурными ветрами, продувающими все на этой горе. У купола есть отверстие, которое позволяет тарелке видеть небо, а вращение позволяет обозревать разные части небесной сферы. Когда купол открывается, между тарелкой и небом остается последний физический барьер – самый большой в мире кусок GoreTex. Это еще один защитный слой, и так вышло, что для субмиллиметровых фотонов он на 97 % прозрачнее, чем стекло. Если бы наши глаза были чувствительны к субмиллиметровым фотонам, то этот серый непрозрачный лист был бы похож на стекло.

Сейчас SCUBA-2 – относительно новый инструмент, позволяющий нам проводить невероятные научные эксперименты. Благодаря его размерам и мощным сверхчувствительным детекторам регистрация субмиллиметровых фотонов стала более эффективной. Его камера намного больше, чем у его предшественника; это значительно упрощает создание больших карт неба, что важно для исследовательских работ. К сожалению, астрономические фотоны из далеких галактик, которые мы пытаемся обнаружить, исчезают в глубоком и бурном море окружающего излучения, такого как излучение атмосферы и даже тепловое излучение самого телескопа – это доминирующие сигналы, которые видит камера. Любой астрономический сигнал – лишь крошечный проблеск на этом фоне, поэтому прежде чем мы сможем создать научное изображение, нужно исключить эти загрязняющие компоненты. К счастью, у нас есть прекрасное программное обеспечение для такой работы, так что и доминирующие сигналы можно эффективно смоделировать и удалить, отфильтровав данные, которые записывает каждый болометр, когда SCUBA-2 сканирует небо. Но почему мы наблюдаем эти субмиллиметровые фотоны, а не какую-то другую длину волны?

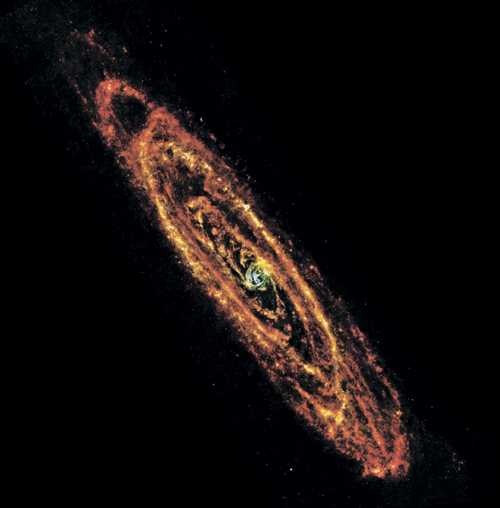

Это изображение галактики Андромеды на длинноволновой части инфракрасной области спектра, полученное космической обсерваторией «Гершель». Излучение в дальнем инфракрасном диапазоне отслеживает холодную пыль, которая в галактиках, подобных M31, концентрируется в спиральных рукавах, что наглядно показано на этой иллюстрации. Пятна, где излучение ярче, указывают на расположение плотных областей звездообразования: там ярко светится пыль, покрывающая газовые облака, в которых образуются новые звезды

Проект «Широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь» (WISE)

Мы видели, как галактики могут активно формировать новые звезды, и обратили внимание, что эта активность наблюдается на ультрафиолетовой и видимой длинах волн – прямом излучении самих новых массивных звезд, а также через линии эмиссии, испускаемые ионизированным газом, находящимся вокруг этих звезд. Поток, который мы измеряем, скажем, в УФ-полосе, может быть преобразован в скорость звездообразования галактики, потому что мы знаем количество УФ-фотонов, испускаемых этими молодыми звездами. Аналогично общее количество, например, H-альфа-фотонов, излучаемых ионизированным газом в сопутствующих областях HII, напрямую связано с количеством УФ-фотонов, излучаемых вновь образованными звездами. Но мы также видели, как межзвездная пыль может блокировать этот свет, снижая точность наших оценок скорости звездообразования. Мы называем этот эффект «исчезновением» из-за вредного воздействия на измеряемый поток. Галактики, которые энергично формируют звезды, также могут быть очень пыльными, или как минимум такими будут их области звездообразования, из-за чего значительная часть света от новых звезд поглощается и рассеивается пылью. И если мы действительно хотим понять, как скорости звездообразования в галактиках различаются в зависимости от их типов и периода космического времени, то в этих условиях нам придется столкнуться с настоящей проблемой.

Что же это за «пыль»? Мы говорим о частицах субмикронного масштаба – зернах, состоящих в основном из углерода и кремния, размером с частицы, составляющие сигарный дым, но только гораздо более разреженные. Этот материал возникает естественным путем на поздней стадии звездной эволюции в атмосферах и околозвездных средах звезд и постепенно распространяется по межзвездному пространству, когда звезды умирают: либо когда они выбрасывают свои атмосферные слои в новую звезду, либо в результате взрывного процесса рассеивания в сверхновой. По этой причине пыль обычно слипается в плотных участках поблизости или в местах образования новой звезды – тех самых областях, которые мы хотим изучить, чтобы измерить скорость звездообразования. Однако есть и решение этой проблемы: нужно перейти к зонам электромагнитного спектра, которые могут фактически обнаружить эту пыль как раз в тот момент, когда она нагревается за счет поглощения света зарождающихся звезд.

Когда зерно пыли поглощает УФ-фотон, оно нагревается, приобретая тепловую энергию в виде колебаний атомов внутри. Частицы пыли, облучаемые УФ-фотонами, внезапно становятся видимыми в инфракрасной части электромагнитного спектра, когда они переизлучают тепловую энергию, – как микроскопические светящиеся угли. Количество переизлученной энергии пропорционально количеству падающего излучения, исходящего от молодых звезд, что дает ответ на вопрос о том, как измерить скорость звездообразования в галактике, скрытой пылью. Это открытие стало для астрономов сигналом о том, что пришло время разработки телескопов и других приборов для обнаружения и картирования этого инфракрасного излучения.

Спектр излучения, испускаемого бо́льшей частью межзвездной пыли, близок к тому, что на физическом языке называют черным телом. Черное тело – это объект, который поглощает всю попадающую на него электромагнитную энергию (то есть фотоны), и если он сохраняет при этом постоянную температуру (мы называем это равновесием), то этот объект повторно испускает излучение в диапазоне частот с очень характерным спектром, называемым функцией Планка (в честь пионера квантовой механики Макса Планка). Спектр черного тела достигает пика на определенной частоте или длине волны света, соответствующей температуре тела (тот же принцип, с которым мы столкнулись при рассмотрении цветов звезд, которые также могут быть описаны как черные тела). Теперь типичная температура межзвездной пыли довольно низка по нашим меркам, на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля. Эта температура соответствует излучению в далекой инфракрасной области спектра – от 100 до 200 микрон.

К сожалению, бо́льшую часть инфракрасного света, испускаемого космическими источниками, блокирует атмосфера Земли – за исключением узких «окон», какие есть, например, в субмиллиметровых полосах, где и работает SCUBA-2. Поэтому инфракрасные наблюдения лучше всего проводить из космоса. Самым успешным инфракрасным телескопом последних лет стал «Спитцер» (в честь астронома Лаймана Спитцера) – одна из «Великих обсерваторий» NASA. «Спитцер» носил приборы, позволяющие обнаруживать излучение в диапазоне от 4 до 160 микрон, и провел некоторые выдающиеся исследования. Хорошим примером может стать проект «Инфракрасный обзор ближних галактик “Спитцер”» (англ. Spitzer InЂared Nearby Galaxies Survey, SINGS), в рамках которого телескоп должен был получить изображения местных галактик в инфракрасном диапазоне для картирования и понимания распределения их пылевых межзвездных сред и природы их звездообразования. Также этот проект был направлен на получение – с беспрецедентной детализацией – больших знаний об инфракрасном излучении местных и хорошо изученных галактик. Когда мы смотрим на изображения спиральных галактик, сделанные в ходе этого проекта, и сравниваем инфракрасное излучение с оптическим светом, нам становится совершенно ясно, как пыль, выглядящая темными пятнами в оптическом свете, становится прозрачной в инфракрасном диапазоне и позволяет отследить затененные регионы формирования звезд.

Все инфракрасные детекторы должны храниться в холодном состоянии, с чем помогает криоген. «Спитцер» – космический телескоп, который находится не на орбите Земли, а на околоземной орбите Солнца, так что запас его криогена нельзя пополнить. Когда весь криоген окончательно израсходован, инструменты, которые необходимо охлаждать, отключаются. Единственными рабочими механизмами на спутнике на момент написания этой книги оставались две камеры с самой короткой длиной волны инфракрасной матрицы, работающие на длинах 3,6 и 4,5 микрон. Довольно скоро они тоже перестанут функционировать, и «Спитцер» завершит свою миссию. Космическая обсерватория «Гершель», работавшая c 2009 по 2013 год на более длинных волнах – от 50 до 500 микрон, – завершила свою миссию, когда ее запас криогенного гелия подошел к концу. Одними из крупнейших достижений этой обсерватории стали проведение огромных картографических исследований, обнаружение тысяч ярких галактик на дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах волн, а также детальные исследования местных галактик в дальнем инфракрасном диапазоне, которые дополняют работу, выполненную «Спитцером».

Переизлученный инфракрасный свет – настолько важный источник для излучения галактики, что если взять среднее значение за все время существования Вселенной, то примерно один из каждых двух фотонов, генерируемых в результате звездообразования, излучается в инфракрасном диапазоне. Это бо́льшая часть внегалактического энергетического бюджета.

Изображение спиральной галактики M100, видимой в средней инфракрасной части электромагнитного спектра на длинах волн 3–8 микрон, сделанное космическим телескопом «Спитцер». Срединные полосы отслеживают теплую пыль, связанную с областями звездообразования. В отличие от оптических изображений, где пыль блокирует свет от звезд, на инфракрасных длинах волн сама пыль светится (красным), в то время как свет звезд намного слабее (голубой). Центральная область этой галактики ярко сияет там, где есть кольцо довольно интенсивного звездообразования, а плотные спиральные рукава четко подсвечены многими яркими «узлами» звездной активности. Инфракрасные наблюдения дают дополнительное представление о галактиках, что очень важно, учитывая повсеместную распространенность межзвездной пыли

Это означает, что около половины всей работы Вселенной по формированию звезд фактически можно отследить при помощи пыли, испускающей инфракрасное излучение, а не в результате прямого ультрафиолетового и оптического излучения звезд и газа. Конечно, это средние данные по всем галактикам. Когда мы рассматриваем отдельные галактики, то обнаруживаем, что в самых экстремальных системах во Вселенной – например, в наиболее активных областях звездообразования – часто преобладает их инфракрасный выход. При этом сами они настолько затенены, что могут быть почти невидимыми в полосах видимого света.

Еще одно изображение в средней инфракрасной области спектра, на этот раз – знаменитой галактики Сомбреро, которое также было получено с помощью космического телескопа «Спитцер» в средних инфракрасных диапазонах (3–8 микрон). Галактика Сомбреро слегка наклонена от края, если смотреть с нашей точки наблюдения; ее наиболее яркая характеристика – большой пылевой диск, который представляет собой кольцо, окружающее эллиптическое распределение относительно старых звезд. На этом инфракрасном изображении кольцо пыли, нагретое звездным светом, сияет красным

Эта галактика, известная как Подсолнух (M63), сфотографирована телескопом «Спитцер» в середине инфракрасного диапазона. Изображение показывает теплую пыль, закрывающую замысловатые спиральные рукава. Из-за относительно большой длины волны света, которую «видит» «Спитцер» (по сравнению с видимым светом), в сочетании с небольшой апертурой телескопа (менее метра) эти изображения менее резкие, чем у «Хаббла». Тем не менее именно «Спитцер» предоставил некоторые из наиболее важных данных по многим аспектам формирования, эволюции и свойств галактик

Субмиллиметровые полосы имеют решающее значение, поскольку они позволяют нам измерять часть дальнего инфракрасного спектра галактик на длинах волн, достаточно близких к спектральному пику, что дает надежную меру общей яркости инфракрасного излучения и, следовательно, скорости звездообразования. Иногда изучение галактик на инфракрасных и субмиллиметровых волнах называют исследованием «пыльной» Вселенной.

Здесь представлена средняя область инфракрасного изображения Arp 77 – спиральной галактики с заметной структурой перемычки, проходящей через ядро и соединяющей спиральные рукава. Снимок сделан телескопом «Спитцер». Обратите внимание на яркое кольцо инфракрасного излучения в ядре галактики – это излучение горячей пыли, связанное с кольцом звездообразования, окружающим активную центральную черную дыру. Структура перемычки частично ответственна за эту ядерную активность: она может служить для транспортировки газа и звезд от диска к ядру галактики

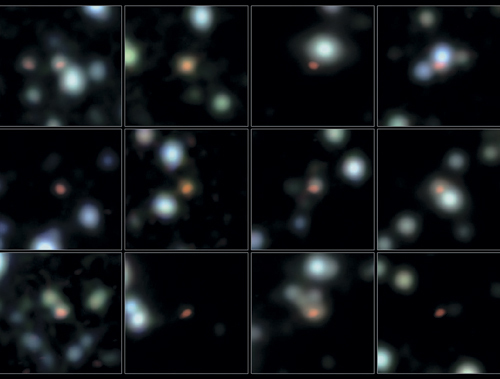

Красные/оранжевые пятна в центре каждой панели – очень далекие галактики, излучающие бо́льшую часть своего света в субмиллиметровой части электромагнитного спектра. Одним из главных достижений в области изучения эволюции галактик стало открытие того, что в прошлом общая скорость роста галактик, отслеживаемая за счет вычисления средней скорости звездообразования, была намного выше. Некоторые из самых ранних галактик формировали звезды с удивительно высокой скоростью – в сотни раз быстрее, чем Млечный Путь. Галактики, где происходят интенсивные «вспышки» звездообразования, также содержат большое количество пыли. Она блокирует значительную часть видимого света от звезд, в результате поглощения которого нагревается в поле звездного излучения. Эта энергия переизлучается в дальнем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра и из-за эффекта красного смещения легко обнаруживается в субмиллиметровых полосах диапазона. Галактики этой категории называются субмиллиметровыми. Чем интересен этот класс галактик? Одна теория утверждает, что субмиллиметровые галактики – это прародители массивных эллиптических галактик, которые мы видим сегодня. Однако их можно увидеть в то время, когда они только формировали бо́льшую часть своей звездной массы, поэтому изучение отдаленных субмиллиметровых галактик могло бы дать представление о физике образования самых массивных галактик в космосе

Это исследование началось в далеком 1983 году, когда была запущена космическая обсерватория под названием «Инфракрасный астрономический спутник» (англ. InfraRed Astronomical Satelite, IRAS). Он стал первым телескопом, который отобразил все небо на инфракрасных длинах волн света (точнее, на длинах волн 12, 25, 60 и 100 микрон): в течение 10 месяцев научных исследований IRAS открыл совершенно новое «окно» во Вселенную, предоставив нам доступ к той части электромагнитного спектра, которая до тех пор была практически недоступна. IRAS прокладывал новый богатый путь для исследований эволюции галактик, который спустя три десятилетия все еще развивается и составляет значительную часть моих исследований.

Вероятно, самым важным достижением IRAS стало открытие тысяч галактик, которые ранее не были каталогизированы: хотя такие галактики были относительно бледными на оптических длинах волн и из-за этого их пропустили в ходе предыдущих наблюдений, они ярко светятся на инфракрасных длинах волн. Обсерватория IRAS также нанесла на карту масштабные пространства межзвездной пыли в нашей Галактике. Еще одно из ключевых открытий спутника заключалось в том, что почти во всех направлениях на небе всегда было какое-то тонкое рассеянное инфракрасное излучение. Его назвали «перистым», как высокие облака, которые мы видим на Земле. Но вместо водяного пара IRAS обнаруживал «мусор», оставшийся в результате звездообразования нашей Галактики – пылевой детрит от предыдущих поколений звезд.

Эти галактические «перистые облака» создают проблемы для проведения внегалактических исследований на ультрафиолетовой и видимой частотах. Прежде чем вступить в борьбу с поглощением сигналов атмосферой Земли, где вода и другие молекулы могут легко погасить проходящие фотоны, ультрафиолет и видимые световые фотоны из отдаленных внегалактических источников должны пройти через остальную часть нашей Галактики. Если фотон, исходящий из какой-то далекой галактики, сталкивается с пылью в Млечном Пути, он также может быть поглощен. Такое явление называется межзвездной, или галактической, экстинкцией, и мы должны учитывать ее влияние затемнения и покраснения на наблюдаемую интенсивность внегалактического света.

На снимке – элемент одного из рукавов галактики, известной как Мясной Крюк. Она была названа так из-за ее искаженной спиральной структуры, предположительно ставшей следствием предыдущего гравитационного возмущения из-за прохождения другой галактики. Ее рукав искрится множеством молодых голубых звезд, словно кружево пены на гребне волны

Чтобы сделать поправку на галактическую экстинкцию, нам нужно составить подробные карты местонахождения галактической пыли и понимать, какова ее толщина (мы можем получить эти данные из карт всего неба, сделанных, например, на инфракрасных длинах волн). В сочетании с формулой, описывающей то, насколько сильным является поглощение для разных частот света (так называемый закон покраснения), мы можем добавить обратно излучение, которое поглотила галактическая пыль. В некоторых направлениях, таких как галактическая плоскость, экстинкция настолько экстремальна, что сквозь нее не может пройти никакой внегалактический свет. Таким образом, проводя очень глубокие исследования далекой Вселенной, мы в идеале хотим заглянуть за пределы диска Галактики, где количество промежуточного цирруса невелико, поэтому межзвездная экстинкция внегалактического света сводится к минимуму. Это еще один недостаток внегалактической астрономии для того, кто живет в диске Галактики. Любопытно представлять, однако, что астрономам других цивилизаций в Галактике доступны различные области внегалактической Вселенной в зависимости от того, находятся ли они в очень плотной части (например, ближе к балджу) или в галактических «пригородах» – возможно, даже в одном из Магеллановых Облаков.

Другим важным достижением космической обсерватории IRAS стало открытие популяции галактик, испускающих огромное количество инфракрасного излучения – более чем в 1000 млрд раз больше яркости Солнца. Они были названы ультраяркими инфракрасными галактиками. Наряду с квазарами эти галактики входят в число самых ярких объектов во Вселенной. Хотя некоторые из них были ранее известны по итогам наблюдений в оптическом свете, они не считались такими уж особенными. Только когда IRAS показал их в интенсивном инфракрасном свете, астрономы начали обращать внимание на эти галактики.

Что стимулирует интенсивную активность в этих конкретных галактиках? Почему они намного более экстремальны, чем, скажем, наш Млечный Путь или близлежащая M31?

Галактическое насилие

При ближайшем рассмотрении выясняется, что практически каждая ультраяркая инфракрасная галактика в Местной группе была либо иррегулярной, либо измененной в процессе гравитационного объединения двух галактик – слияния. Галактики – не жесткие структуры: они больше похожи на капли жидкости, которые могут быть сплющены и сдавлены гравитационными силами. В процессе столкновения «галактика – галактика» сильные приливные силы, воздействующие на газ и звезды взаимным гравитационным притяжением двух (или более) галактик, резко искажают форму каждого участника столкновения. Например, для двух спиральных галактик такой процесс обычно включает в себя разрыв звезд и газа в спиральных рукавах на длинные замыкающие нити, когда галактики сначала приближаются, а затем летят друг за другом – этот процесс может повторяться несколько раз в зависимости от относительных скоростей. Иногда вместо того чтобы пролететь мимо скользящим ударом, потянув за собой звезды, газ и пыль в стычке, две галактики могут разбиться прямо друг о друга, резко перераспределяя свое вещество, иногда самым впечатляющим образом – образуя, к примеру, кольцевые галактики. В конце концов обе галактические системы «тонут» в общем потенциальном источнике, где они находятся.

Вы можете построить простую модель динамики слияний галактик на своей кухне с помощью пары шариков или любой другой вращающейся сферы, а также большой чаши. Запустите эти два шарика кататься по краю чаши – схема их движения будет аналогична двум сливающимся галактикам с заданными начальными скоростями. Дайте одному шарику дополнительный толчок на краю чаши и посмотрите на эффект – форма и сила гравитационного потенциала здесь моделируются глубиной и формой сторон чаши.

Во время слияний газ в дисках возмущается и сжимается. Этот процесс, когда ударные волны и турбулентность распространяются через систему, вызывая возмущения плотности в газе, может способствовать коллапсу гигантских молекулярных облаков – это идеальный шторм для запуска нового звездообразования, ведь такие возмущения плотности быстро растут под действием локальных сил гравитации (гравитация работает на всех масштабах, управляя как движением сливающихся галактик, так и внутренним поведением газа и звезд) и в итоге запускают формирование звезд. К финалу слияния бо́льшая часть дискового газа может попасть в ядерные области слитой галактики, образуя плотный молекулярный комплекс, охватывающий, возможно, несколько тысяч парсек. При достижении высоких плотностей и наличии обширного резервуара молекулярный газ может подпитывать образование звезд с очень высокой скоростью – до сотен или тысяч солнечных масс новых звезд в год. Мы называем это звездным взрывом.

В течение нескольких миллионов лет многие образовавшиеся массивные молодые звезды начинают умирать в сверхновых и загрязнять галактику большим количеством пыли (в дополнение к уже имеющейся). Поэтому галактики, в которых происходит интенсивный процесс звездообразования, часто сильно затенены. При этом бо́льшая часть пыли находится рядом с активными участками звездообразования, поскольку массивные звезды умирают вблизи звездных яслей, не имея достаточно времени для миграции. Таким образом галактики, подобные ультраярким инфракрасным, собирают звездную массу в яростных эпизодах звездообразования, но бо́льшая часть этой деятельности скрыта под пылевой мантией. Последняя нагревается и испускает дальнее инфракрасное излучение – именно так мы его и обнаружили.

Классический пример продолжающегося слияния – метко названные галактики Антенны. В нашей однометровой коробочной модели локальной Вселенной галактики Антенны будут находиться примерно в 70 см от Млечного Пути, что эквивалентно примерно 14 Мпк. Вы все еще можете различить, что это были две галактики, которые, вероятно, выглядели как довольно типичные спирали, но в результате столкновения их некогда правильная морфология грубо исказилась. Теперь изогнутые диски смешались, образовав два плотных скопления звезд, газа и пыли, приправленные областями HII с их отличительным свечением, которые зажигают новые звезды, воспламеняемые, вероятно, приливными силами, действующими на газовые облака. От объединяющегося ядра тянутся два длинных звездных потока – антенны, – вырванные из дисков галактик во время более ранней стадии слияния, когда галактики проходили близко друг к другу. Слитые в гравитационном танце, две галактики становятся одной – этот процесс, вероятно, длится около миллиарда лет. С Антеннами и другими галактиками на разных этапах танца слияния мы можем наблюдать этот астрофизический процесс в действии.

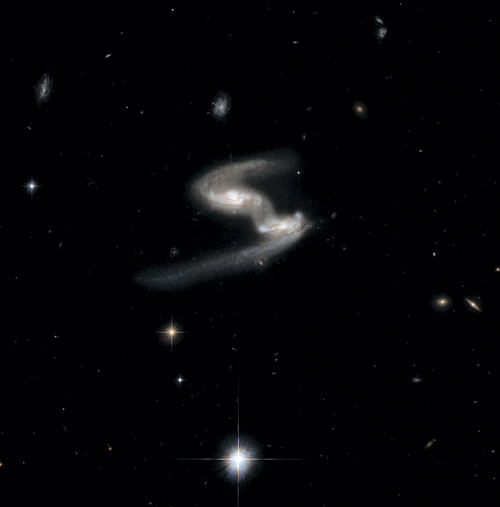

На снимке две галактики вовлечены в гравитационный танец – это пара взаимодействующих спиральных галактик Arp 273, слитых гравитацией. Гравитационное слияние оказывает приливное воздействие на звезды, газ и пыль, искажая структуру каждой галактики. В конце концов пара объединится в новую систему, перераспределив в процессе звезды и газ. Взаимодействие может вызвать коллапс газовых облаков в дисках галактик, и поэтому результатом таких слияний систем часто становится формирование новых звезд

Еще одна известная пара взаимодействующих галактик – Антенны. Снимок сфокусирован на ядрах двух галактик, близких к слиянию. Красный свет показывает присутствие HII, связанного с новыми звездами, которые обретают жизнь, когда гравитационное взаимодействие разжигает и сжимает холодный газ (первоначально он был расположен в дисках двух галактик). Многие только что родившиеся звезды можно увидеть в синем свете – как всегда, межзвездная пыль не позволяет части оптического света проходить сквозь нее, особенно в тех областях, где звездообразование активнее всего

Столкновения между двумя телами одинаковой массы – например, будущее столкновение между M31 и Млечным Путем или продолжающееся столкновение между галактиками Антенны – называются крупными слияниями. Они вызывают драматические эволюционные изменения: ощутимо увеличивают массу галактики, вызывают образование новых звезд и рост черной дыры (поскольку доставка газа в центральную область обеспечит топливо, из которого может расти центральная черная дыра), трансформируют морфологию, обогащают и взбалтывают межзвездную среду, а также распространяют тяжелые элементы. С другой стороны, «незначительные» слияния большой галактики и гораздо меньших систем встречаются чаще. Отчасти это объясняется тем, что галактики с меньшей массой гораздо более многочисленны, чем системы с большей (распределение галактик различной массы называется функцией массы, или функцией светимости). Также галактики с меньшей массой часто располагаются вокруг бо́льших систем в качестве спутников, увеличивая вероятность слияния. Отличный пример – наша Галактика. Мы уже говорили о двух крупнейших галактических спутниках, Большом и Малом Магеллановых Облаках, но Млечный Путь также окружен отрядом из нескольких десятков карликовых галактик малой массы, расположенных на расстояниях от 10 до нескольких сотен тысяч парсек. Этим карликам присваиваются имена в соответствии с созвездиями, в которых их можно увидеть на небе, поэтому у нас есть такие спутники, как карликовая эллиптическая галактика в Стрельце, карликовая галактика в Драконе, карликовая сфероидальная галактика Лев IV и многие другие. Новые карлики обнаруживаются каждые несколько лет: несмотря на их близость, найти такие объекты довольно сложно из-за их малой массы (и, следовательно, низкой поверхностной яркости), а также вследствие того, что они разбросаны по большим областям неба, поэтому для их обнаружения требуются большие площади обзора.

По мере вращения вокруг нашей Галактики карлики могут быть разорваны на части и увлечены в длинные приливные потоки при прохождении вблизи от основной массы Галактики. Похоже, что карлик в Стрельце связан с длинной лентой из звезд и газа, которая, вероятно, окружает диск Галактики – это однажды потерянный материал, который был извлечен, как кусок жвачки, во время прохода спутника в окрестностях главного диска. Точное движение спутников вокруг Млечного Пути, как полагают, в значительной степени определяется структурой гало темной материи, где находится диск. Поэтому при изучении строения звездных потоков, связанных с карликами и передающих прошлые движения спутников, мы можем узнать кое-что о распределении массы темной структуры, в которую встроен светящийся компонент галактики.

Еще один взгляд на двойные ядра сливающихся галактик Антенны: сюда включены данные, полученные комплексом ALMA, который работает на субмиллиметровой и миллиметровой длинах волн света. Пятнистый красный цвет соответствует плотному молекулярному газу, наложенному на изображение в видимом свете. Обратите внимание, что молекулярный газ находится в областях, где есть большое количество межзвездной пыли, блокирующей звездный свет. Пыль и газ стремятся смешиваться в самых плотных частях межзвездной среды галактик: в этом случае такие газовые облака растягиваются и сжимаются гравитационными силами во время насильственного слияния галактик, которое может вызвать новые всплески звездообразования

Здесь представлена пара взаимодействующих галактик Мыши, судьба которых – объединение в единую, слитую галактику в будущем. Наиболее поразительны длинные голубые хвосты звезд, оторванные от дисков галактик гравитационными приливными силами во время слияния. Два сгустка желто-оранжевого звездного излучения – центральные балджи двух галактик, которые сохраняют бо́льшую часть своей формы во время слияния. Тем не менее звездные оболочки начинают перекрываться и смешиваться

Arp 116 – это пара взаимодействующих галактик в скоплении Девы: эллиптическая и спиральная. Предполагается, что это гравитационное взаимодействие только началось, но изображение прекрасно контрастирует с морфологическими характеристиками галактик: эллиптические галактики представляют собой гигантские сфероидальные скопления старых звезд, обычно не образующие новых. Спиральные галактики построены в виде диска (в этом случае спиральные галактики находятся почти лицом к лицу) и стремятся к активному формированию звезд

Это разрушенная приливом галактика, которая по понятным причинам известна как Головастик. В этом случае меньшая галактика врезается в бо́льшую спираль, оставляя след звезд в длинном, затянувшемся потоке, вытесненном приливными силами. В этом потоке можно увидеть несколько скоплений массивных голубых звезд, что указывает на пятна активного звездообразования в хвосте, который также содержит холодный газ, невидимый на этих длинах волн. Некоторым из этих звездных скоплений, возможно, суждено стать шаровыми, которые будут притягиваться основным телом галактики и окружать его. На заднем плане показаны тысячи других, более отдаленных галактик

Взаимодействующая пара галактик Arp 87, соединенная тонкой цепью звездного света, – в итоге они должны слиться в единую галактику. Признаки недавнего звездообразования, вызванного слиянием, можно увидеть в голубом звездном свете вокруг галактики слева и в нарушенном спиральном рукаве галактики справа, который словно инкрустирован яркими, подобными драгоценным камням точками света – скоплениями новых звезд

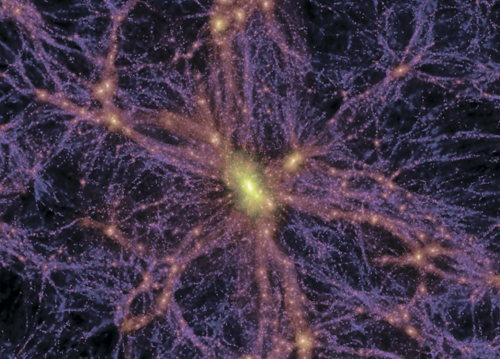

Млечный Путь, очевидно, достаточно хорошо развит, и увеличение количества спутников не может радикально его изменить: масса карликов слишком мала по сравнению с массой самой Галактики. Тем не менее концепция того, что массивные системы могут вырасти из смешения меньших, – ключевой аспект нашей современной модели формирования и развития галактик во Вселенной, особенно в ранней. Такой подход называется иерархической парадигмой, и на то существуют две причины. Во-первых, потому что предметом изучения могут быть галактики, принадлежащие к иерархии структуры в больших пространственных масштабах. Например, дисковая система, окруженная карликовыми спутниками, может принадлежать к небольшой группе галактик, которая сама входит в состав нити галактик и групп, связанных с огромным скоплением тысяч галактик. Во-вторых, одна из базовых схем роста галактик в нашей нынешней модели заключается в том, что большие галактики могут быть собраны из постепенного слияния меньших систем в процессе, называемом восходящим образованием. Данные наблюдений позволяют предположить, что самые массивные галактики, которые мы видим сегодня, сформировали большинство своих звезд раньше, чем галактики с более низкой массой. Можно сделать наивный вывод, что массивные галактики формируются последними, поскольку сначала им нужно собраться из более маленьких строительных блоков. Однако если углубляться в точные детали раннего образования и роста галактик, процесс окажется куда сложнее, чем простая восходящая прогрессия. Одна из основных областей исследований в настоящее время посвящена именно тому, как газ и темная материя формируются и перетекают в структуры – гало темной материи. Физика, управляющая этим процессом, очень сложна.

Тем не менее совершенно очевидно, что на протяжении всей истории Вселенной слияния были важны для формирования населяющих ее галактик, поскольку значительная их часть переживает это событие в какой-то момент своей жизни. В то время как крупные слияния вносят беспорядок в спиральный диск и полностью преобразуют галактики, последствия «мелких» слияний, таких как взаимодействие с падающими спутниками, оказываются едва заметными – это небольшой перекос диска, вызванный гравитационным возмущением, или крохотный всплеск звездообразования, когда на диске накапливается свежий газ. Однако, как видно на примере потока Стрельца, воздействие слияния на самого карлика может быть разрушительным: часто он полностью разрывается и поглощается хозяином. Типичное изображение далекой спиральной галактики сначала может выглядеть нормальным и неискаженным, но глубокие наблюдения, которые собирают много света при зондировании до очень низкой поверхностной яркости, часто обнаруживают слабое свечение от рассеянных звездных потоков, которые окружают и оплетают галактику, как световая клетка. Эти явления – отголоски продолжающейся саги эволюции систем, еще раз показывающие, что галактики не являются статичными и постоянными, а представляют собой сложные и динамичные среды.

Термин, определяющий многие ультраяркие инфракрасные галактики, схож с теми, что были открыты космической обсерваторией IRAS, – галактика со вспышкой звездообразования: это галактики, формирующие звезды со скоростями, в несколько сотен раз превышающими скорости рождения звезд в нашей Галактике (хотя, оказывается, инфракрасный выход некоторых ультраярких галактик приходит из активного галактического ядра – растущей сверхмассивной черной дыры, – а не в результате звездообразования). Галактики со вспышкой звездообразования – важный вид в таксономии галактик. Одна из самых известных местных звездообразующих галактик – M82, ее также зовут Сигарой из-за специфической формы.

M82 находится на расстоянии около 3,5 Мпк или примерно в 18 см от Млечного Пути в нашей метровой кубической модели, и входит в состав небольшой группы галактик, включающей спиральную галактику M81 и меньшие галактики – NGC 3077 и NGC 2976 (от англ. New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars – Новый общий каталог туманностей и звездных скоплений; составлен астрономом Джоном Людвигом Эмилем Дрейером в конце XIX века). M82 – архетипическая галактика со вспышкой звездообразования, яркая в инфракрасном диапазоне, но также видимая и в оптических полосах. Она производит звезды со скоростью несколько десятков солнечных масс в год – в 10 раз быстрее Млечного Пути. Из-за своей близости и, следовательно, простоты изучения M82 часто используется в качестве прототипа и полезного образца для изучения и сравнения подобных галактик в далекой Вселенной. Одна из самых поразительных вещей в M82 – это суперветер, исходящий из основной ее части во внегалактическое пространство.

Изображение M82 в оптическом свете показывает довольно иррегулярную, но почти дискообразную галактику, наклоненную в нашу сторону. Туманные оранжево-голубые оттенки звездного населения пронизаны более темными бороздами пыли, хотя на самом деле бо́льшая часть действий происходит вблизи ядра галактики. Однако если мы возьмем изображение в H-альфа (таким образом обнаруживая ионизированный газообразный водород) и рентгеновском свете (отслеживая очень горячую плазму), то увидим извержение горячего газа, вытекающего со всех сторон диска в два огромных конусовидных протуберанца. Такой процесс называется эмерджентным суперветром, когда газ выдувается из галактики в окружающую ее среду. Наблюдения на других длинах волн показывают, что эти потоки также содержат холодный газ и пыль, смешанную с более горячим веществом, которое, скорее всего, было подхвачено ветром, когда он вытекал из M82 со скоростью миллионы километров в час.

Это и есть интенсивное звездообразование, происходящее в компактном газовом резервуаре глубоко в галактике, которая движет этим ветром. Высокая скорость звездообразования приводит к увеличению скорости детонации сверхновых. Когда сверхновая детонирует, большое количество высвобождаемой кинетической энергии оказывает давление на окружающую среду, сметая и продвигая материю (газ, пыль и все, что находится на пути), как ветер. При взрывах сразу множества сверхновых в межзвездную среду поступает огромное количество энергии. Если вы объедините ее со звездными ветрами, сгоняемыми с отдельных звезд, то в результате получите шторм, пронизывающий галактику. Если этот ветер сталкивается с другим материалом, таким как газ и пыль, то может вызвать ударную волну, в результате чего температура поднимется, о чем свидетельствуют рентгеновское излучение и ионизированные газы. Достаточно сильные ветра могут вырываться из галактики, посылая межзвездный материал в межгалактическое пространство, как это и происходит в случае с M82.

Подобно взрыву, сливающаяся галактика IC 883 показывает последствия галактического столкновения, когда звездные раковины, пучки и приливные структуры, очевидно, взрываются от яркой хаотической массы звезд, газа и пыли. Результатом стал взрыв звездообразования, что характерно для слияний галактик – важных событий в истории их жизни. Многие галактики проходят процессы взаимодействия и слияния, и некоторые из самых интенсивно звездообразующих галактик во Вселенной стали такими именно в результате этих процессов

Еще одна сливающаяся система, разорванная в процессе гравитационного балета, – галактика ESO 77-14

Квинтет Стефана – группа галактик, открытых Эдуардом Жан-Мари Стефаном в XIX веке. Голубая галактика в левом нижнем углу физически не связана с группой, но помимо нее есть три красные галактики, находящиеся в процессе слияния. Это взаимодействие морфологически нарушает галактики, вырывает газ и звезды и запускает новые процессы звездообразования в нарушенной материи. Снимок показывает это в веере звезд в верхнем левом углу центральной красной галактики: пятна красного и синего цветов указывают на присутствие ионизированного газа (области HII), а молодые голубые звезды образуются в облаках возмущенного, коллапсирующего газа, выдавленного из диска галактики

Галактики типа М82 – сегодня довольно редкие объекты. Фактически, если сложить все данные, среднее число звездообразований во всех галактиках современной Вселенной довольно сбалансировано. Одним из главных достижений в области изучения эволюции галактик за последние несколько десятилетий стало открытие того, что в прошлом средняя скорость звездообразования во Вселенной была намного выше. Все астрономические исследования, которые ее измеряли, указывают на то, что скорость звездообразования относительно прошлого устойчиво растет, подразумевая, что скорость роста галактики в течение некоторого времени снижалась. Чтобы отследить эволюционные изменения, нужно взглянуть на большие образцы галактик, видимых на разных красных смещениях (помните, что свету требуется очень много времени, чтобы добраться до нас; поэтому, когда мы смотрим на галактики с высоким красным смещением, мы видим прошлое Вселенной). Галактики, схожие по свечению с M82, были куда более распространены в ранней Вселенной, и это – те виды систем, которые мы пытаемся наблюдать с помощью телескопа SCUBA-2, потому что такие галактики хорошо видны на дальних инфракрасных волнах и их можно обнаружить в субмиллиметровых полосах.

В начале 1980-х годов канадский астроном Пол Хиксон составил каталог компактных групп галактик. Во Вселенной существует иерархическая структура, и эти группы представляют собой области промежуточной плотности между средой низкой плотности изолированных «полевых» галактик и шумными роями галактик, населяющих богатые скопления. На снимке изображена компактная группа Хиксон 90: совершенно очевидно, что между двумя эллиптическими галактиками другая – вероятно, та, что прежде была спиралью, – разрывается гравитационными приливными силами. Прекрасный пример насильственной эволюции, которую галактики переживают в групповой среде, например такой, как изображена здесь

На изображении – иррегулярная галактика со вспышками звездообразования М82, которую часто описывают как архетипическую галактику с активным процессом формирования звезд. Этот снимок показывает сине-желтый диск, в плотных газовых резервуарах которого происходит интенсивный процесс рождения звезд. Красная нитевидная эмиссия, распространяющаяся над и под диском, – свет ионизированного газообразного водорода. То, что мы видим, – это возникающий суперветер: газ и пыль буквально выдуваются из галактики энергией, порождаемой звездными ветрами, радиационным давлением и сверхновыми в местах возникновения звезд глубоко в галактике. Многие галактики, в которых происходит интенсивный процесс возникновения звезд, на некотором уровне порождают эти ветра, играющие роль в регулировании скорости роста галактик путем контроля количества газа, который он может быть использован для создания звезд. Какое-то количество этого выброшенного материала будет позже «падать» на галактику под действием силы тяжести, перераспределяя металлы, но в крайних случаях газ может быть выброшен из галактики, чтобы никогда не вернуться, как ракета, покидающая орбиту Земли. Сегодня понимание астрофизики галактических ветров и потоков – ключевая область исследований внегалактической астрономии

История формирования звезд

Приблизительно 8–10 млрд лет назад средняя скорость звездообразования в галактиках была примерно в 10 раз выше, чем сегодня, что, предположительно, стало пиком космической активности. Если мы посмотрим на еще более отдаленные и, следовательно, более молодые галактики, то окажется, что средняя скорость звездообразования снова постепенно снижается по мере того, как мы приближаемся к Большому взрыву – событию, после которого началось формирование галактик. В целом это ожидаемо: вокруг не всегда были галактики – в какой-то момент они должны были сформироваться и, по-видимому, нарастить свою звездную активность. Экспериментальные данные в отношении космической истории (по крайней мере, в части эволюции галактик) 10–12 млрд лет назад намного беднее: неопределенности слишком много, из-за чего затрудняются наблюдения на очень больших космических расстояниях. Мы знаем, что на протяжении бо́льшей части истории Вселенной скорость роста галактик стремительно снижалась. Это, пожалуй, самое наглядное и важное свидетельство изменений популяции галактики в ходе космической истории, кульминация которых – то, что мы видим вокруг себя сегодня (и, конечно, эта эволюция будет продолжаться в будущем).

Существует много факторов, влияющих на снижение глобальной скорости звездообразования, но одни из основных причин – потребление газовых запасов и сокращение новых поступлений газа в галактиках с течением времени. Скорость звездообразования в галактике тесно связана с общей массой и плотностью газа внутри нее: чем больше газа, тем выше скорость звездообразования. Мы знаем это из детальных исследований местных галактик. В прошлом в галактиках было больше газа, потому что первоначальные резервуары, которые конденсировались при первом разрушении галактики, еще не были превращены в звезды, и аккреция нового газа из межгалактического пространства происходила с более высокой скоростью. Со временем этот запас истощается. Если галактика останется изолированной, то газ, накопленный в диске, будет медленно стекать, превращаясь в звездное население: скорость звездообразования падает по мере того, как топливо расходуется в течение миллиардов лет. Как мы уже видели, если произойдет слияние систем, как в галактиках Антенны, то может произойти звездный взрыв, который заставит резко возрасти скорость звездообразования галактики еще на несколько сотен миллионов лет. За это время газ будет израсходован быстрее.

Конкурируя с потреблением газа для формирования звезд, которое обусловлено ненасытной гравитацией, в галактиках также действует эффект обратной связи звезд и черных дыр, который, как вы помните, представляет собой механизм регуляции роста, предотвращающий слишком быстрое образование звезд за счет слишком большого количества газа. Этот процесс предотвращает переполнение Вселенной чрезмерным количеством очень массивных галактик и позволяет эволюции скорости звездообразования принимать на диаграмме форму покатого холма, а не отвесной скалы. Опять же, природа обратной связи и ее эффективность варьируются от галактики к галактике в зависимости от массы каждой системы (гораздо проще удалить газ из галактики с малой массой, такой как карлик, чем из массивной, в частности потому, что гравитационное сцепление, удерживающее газ в ней, намного сильнее).

Галактики не ограничены только тем газом, который попадал в них на этапе их формирования. Со временем здесь может накапливаться и новый газ, который высасывается из межгалактического пространства. Мы говорим, что этот газ гравитационно охлаждается в гало темной материи, потому что он теряет потенциальную гравитационную энергию, когда переходит из динамически «горячего» состояния в «холодное» под действием силы тяжести. Пополнение топлива, необходимого для формирования звезд, означает, что скорость снижения запасов газового резервуара не так велика, как могла быть, если бы не было новых «поставок». Однако количество газа, которое накапливается таким образом, также варьируется от галактики к галактике: скорость наполнения существенно зависит от массы галактики.

Итак, разные галактики проходят разные пути образования звезд. В конце концов, потребление газа является выигрышным фактором, поскольку со временем не только уменьшается пополнение запасов за счет межгалактического пространства; в некоторых случаях влияние факторов обратной связи и окружающей среды, например таких, как скопления галактических кластеров, также приводит к предотвращению образования газа и новых звезд. В результате мы наблюдаем замедление общей скорости роста галактик с течением времени.

Описанное представляет собой очень упрощенную широкую картину эволюции галактики, и детали этих процессов все еще разрабатываются и изучаются. Важно то, что эволюция галактик не одинакова: их индивидуальные истории звездообразования определяются комбинацией внутренних параметров, таких как общая масса и местное окружение. Местное окружение галактики – очень значимый фактор, который может влиять на скорость слияний и взаимодействий галактик, а также приводить к запуску других внешних процессов, которые могут воздействовать на галактические свойства. Как мы уже видели, наиболее экстремальные условия возникают в кластерах. Галактики в скоплениях проходят через большой круг астрофизических процессов, которые невозможны в других местах: давление, гравитационное приливное «преследование», «голодание» и «удушение» газа. Эта довольно сомнительная номенклатура отражает интенсивную роль некоторых эффектов, подобных перечисленным, в процессе изменения галактики. «Преследование», например, относится к многочисленным высокоскоростным проходам между галактиками в переполненных скоплениях, которые происходят при относительных скоростях— слишком больших для слияния, но достаточных, чтобы вызвать гравитационные возмущения в галактиках, когда они вращаются в пределах гравитационной ямы скопления. Со временем это может изменить конфигурацию звездного распределения в галактиках внутри скоплений и морфологически преобразовать их.

В любой момент времени скорость роста галактики также может варьироваться в зависимости от локальной среды. Сегодня скопления – это области, где почти не образуются новые звезды: бо́льшая часть активности происходит в средах, подобных той, в которой находится Млечный Путь. Однако эволюция глобальной скорости звездообразования применима ко всем галактикам, так что отдаленное скопление, замеченное 5 млрд лет назад, может иметь более низкую скорость звездообразования, чем окружающее поле в ту же эпоху; средняя скорость звездообразования в этом скоплении выше, чем мы видим в скоплении сопоставимой массы сегодня. Таким образом, в прошлом скопления, группы и отдельные галактики в поле средней плотности имели более высокие скорости формирования звезд, чем сегодня. Изучение того, как эволюция различается в зависимости от сред, – ключевая область исследований. Измерение разных путей развития галактик в разных средах (например, изучение некоторых кластерных процессов, описанных выше) позволяет нам связать физику роста галактик с ростом крупномасштабного распределения темной материи во Вселенной.

Формат эволюции глобальной скорости звездообразования говорит о том, что для изучения основной эпохи создания самых массивных галактик сегодня нам нужно взглянуть на галактики в далекой (ранней) Вселенной с наиболее интенсивными процессами формирования звезд. Именно такие исследования мы и проводим при помощи комплекса SCUBA-2, так как он позволяет обнаружить молодые галактики со вспышкой звездообразования, которые являются прародителями современных массивных галактик (например, эллиптических). Я участвую в проекте «Обзор космологического наследия» (англ. Cosmology Legacy Survey) – крупнейшем исследовании, проводимом с помощью телескопа SCUBA-2. В общих чертах цель этого проекта состоит в том, чтобы наблюдать относительно большие области неба и идентифицировать большое количество отдаленных галактик с субмиллиметровым излучением. Часто эти изображения очень слабы или даже не обнаруживаются на других длинах волн, особенно в оптических диапазонах, но они видны в субмиллиметровых диапазонах: в этих галактиках идет активное формирование звезд, скрытое от обычных телескопов пылевой завесой. Поскольку разрешение SCUBA-2 намного ниже, чем может быть достигнуто с помощью оптического света, получаемые изображения не такие «красивые», как, скажем, те, что дает космический телескоп «Хаббл» или даже небольшой оптический телескоп, который вы можете купить сами.

Причина низкого углового разрешения – в том, что мы используем гораздо большую длину волны, чем оптический свет. Угловое разрешение телескопа (то, насколько точно мы можем делать изображения) определяется длиной волны используемого света, разделенной на размер тарелки или зеркал, из которых она собрана. Для телескопа Джеймса Кларка Максвелла, представляющего собой блюдо шириной 15 м, оно составляет около 8 угловых секунд при 450 микрон и вдвое больше – при 850 микрон – двух длинах волн, которые видит SCUBA-2. Для сравнения, космический телескоп «Хаббл» обладает разрешением порядка десятой доли секунды, поэтому он может видеть очень мелкие детали, но только в видимом и почти инфракрасном диапазонах. При работе со SCUBA-2 мы получаем изображение, которое содержит только яркий шарик пикселей, если есть яркие субмиллиметровые галактики, но не можем увидеть пространственные детали. На первый взгляд, такие результаты не очень интересны для широкой публики, но эти пиксели представляют собой некоторые из самых экстремальных электростанций Вселенной, производящих в эквиваленте до 1000 Cолнц в новых звездах каждый год. И самое замечательное в субмиллиметровых диапазонах – то, что мы можем использовать довольно полезную причуду природы и легко обнаруживать активные галактики в очень далекой Вселенной.

Ранее я упоминал, что спектр излучения пыли от галактик имеет форму черного тела с пиком излучения на длине волны около 100–200 микрон. На длинах волн за пределами этого пика, примерно до 1 мм, количество излучаемой галактикой энергии плавно уменьшается. Субмиллиметровые полосы, которые мы используем, находятся прямо в середине этой области. Однако когда мы смотрим в сторону далеких галактик, наблюдаемый спектр переходит на более длинные волны из-за красного смещения. Это означает, что фиксированные полосы SCUBA-2 видят излучение пыли ближе к собственному пику в спектре: пик теплового излучения пыли смещен ближе к наблюдаемым полосам. Конечно, когда мы перемещаем галактику на более дальние расстояния, ее поток становится слабее на всех длинах волн света.

Однако поскольку спектр пыли за пределами пика уменьшается с увеличением длины волны, эффект затемнения, который сопровождается увеличением красного смещения, компенсируется тем, что SCUBA-2 исследует часть спектра, где излучение более ярко.

Это означает, что при фиксированной яркости галактика, похожая на ультраяркую инфракрасную галактику, отличается примерно такой же наблюдаемой яркостью на обширной полосе космической истории. Как будто кто-то держит свечу перед вами и затем уходит вдаль, но свеча не тускнеет. Практическая значимость заключается в том, что мы можем наблюдать за этими галактиками до гораздо более высоких красных смещений, чем было бы возможно, скажем, в оптическом или радиоволновом диапазоне, где форма спектра галактики не дает провернуть этот трюк. С помощью телескопа SCUBA-2 в проекте «Обзор космологического наследия» мы потенциально можем измерить звездообразование в галактиках вплоть до времен, когда Вселенной было всего 500 000 лет – близко к тому, когда сформировались самые первые из них.

Скорость звездообразования – один из основных наблюдаемых элементов, который мы можем проследить на протяжении истории космоса. Другим таким элементом является звездная масса галактик. Вооружившись красным смещением (или наиболее правдоподобным предположением), чтобы преобразовать наблюдаемый поток в общую светимость, мы можем оценить звездную массу галактики путем измерения общего количества оптического и ближнего инфракрасного света от нее, поскольку это излучение исходит в основном от звезд, а общее количество излучаемых фотонов пропорционально их количеству. На самом деле все это происходит немного сложнее: если смотреть в целом, галактики содержат ряд звездных типов разного возраста, высвобождая разное количество фотонов на каждой длине волны (так, молодые массивные звезды доминируют в синем свете, а старые, с меньшей массой, – в красном). Имея некоторое представление о звездной функции начальной массы, описывающей распределение по массе данной звездной популяции и средний возраст звездной популяции (что сообщает, каким должно быть текущее звездное распределение, учитывая начальную функцию массы), и, конечно, оценив, сколько света нам не хватает из-за пылевой экстинкции, мы можем определить общую массу звезд в любой галактике.

В совокупности звездная масса и скорость звездообразования галактик дают еще один ключ к тайне эволюции галактик. Если мы разделим галактики по звездной массе, а затем посмотрим, как средние скорости звездообразования менялись со временем в каждой из этих групп, то увидим, что пик активности зависит от массы галактики. Хотя пик активности галактик в среднем был 8–10 млрд лет назад, пиковая эпоха звездообразования для самых массивных галактик проходила в космической истории раньше, чем для менее массивных. Термин «сокращение» описывает концепцию того, что основная часть роста звездной массы во Вселенной с течением времени происходит в менее массивных системах. Это хорошо согласуется с тем, что самые массивные галактики во Вселенной сегодня – эллиптические галактики в центрах скоплений – являются также и одними из самых старых галактик, и пик их роста давно прошел.

Совершенно очевидно, что существует тесная связь между эволюцией галактики и ее массой, но здесь есть некоторая тонкость. История формирования звезд в галактике и ее масса взаимосвязаны, но также взаимосвязаны и масса галактики и окружающая среда: самые массивные галактики живут в самых плотных узлах космической паутины. Интересно, насколько взаимосвязь истории роста галактики и ее массы соотносится с «локальной» физикой самой галактики или физикой, связанной с ростом структур, в которых она живет. Если кратко, то увидели ли бы мы одно и то же, отслеживая эволюцию двух галактик одинаковой массы, но в разных средах? Проблема «природа против воспитания» в области эволюции галактики преследует астрономов. Ее очень сложно понять, хотя, на самом деле, на глубоком уровне все это просто стороны одной медали.

Галактическая среда обитания и ее роль

Вся структура Вселенной выросла из того, что изначально было крошечными – квантовыми – возмущениями в распределении вещества (как темной, так и «нормальной» материи). Плотные среды сегодня (например, кластеры) всегда были плотными относительно среднего распределения вещества. Если бы вскоре после Большого взрыва мы посетили участок, скажем, самого массивного в Местной группе скопления Кома, то не нашли бы ни звезд, ни галактик, но плотность вещества здесь оказалась бы немного выше, чем в окружающем пространстве. Поскольку гравитация зависит от обилия массы, плотные области – например, наше изначальное скопление – разрушаются (то есть становятся более плотными и массивными, накапливая больше материи) раньше, чем другие области. Газ в этих регионах способен собираться и конденсироваться в то, что станет протогалактиками (а не галактиками, как мы их сейчас бы назвали), немного раньше, чем где-либо еще. У галактик, родившихся в плотной окружающей среде, есть фора для старта по сравнению с остальными их «коллегами».

Как и протогалактика, не похожая на современную галактику, протокластер ничем не напоминает скопления вроде Кома или Девы – хотя и является плотной областью, которая в итоге станет богатым скоплением. Протокластеры больше похожи на слабо связанные скопления молодых галактик и газа, постепенно разрушающиеся и сливающиеся в единую, гравитационно связанную структуру. Важно отметить, что условия окружающей среды в этом молодом скоплении еще не влияют на эволюцию галактик тем многообразием способов, которые мы наблюдаем сегодня в плотных массивных скоплениях – потомках окружения протокластеров, замеченных ранее в истории Вселенной. Например, эффект «давления поршня» может наблюдаться только в том случае, если кластер заполнен горячей плотной плазмой, и на его формирование требуется некоторое время, поскольку кластер растет с образованием глубокого гравитационного потенциала. Однако любые протогалактики, образующиеся вблизи пика плотности вещества (самой глубокой части гравитационной ямы), останутся там навсегда. Поэтому судьба галактик, которые станут массивными эллиптическими галактиками в окружении, подобном кластеру Кома, была в некотором смысле предначертана условиями окружающей среды их рождения. А это, в свою очередь, было случайным образом определено квантовыми флуктуациями в распределении вещества вскоре после Большого взрыва.

Очевидно, что обусловленность окружающей среды некоторых галактик оказала глубокое влияние на их развитие, даже на самых ранних стадиях формирования. Скопления галактик непрерывно растут с течением времени, накапливая все больше и больше материи. Часть этой аккреции принимает форму отдельных галактик и групп галактик в непосредственной близости от них, которые притягиваются за счет действия гравитации. Как только массивное скопление будет должным образом сформировано, воздействие окружающей среды начнет играть важную роль в развитии этих «падших» галактик. Наиболее важными станут прекращение формирования звезд и морфологические преобразования, которые начнутся, когда галактики будут пересекать окружающую среду скопления, и мое исследование затронуло эту тему.

Если мы посмотрим на кластеры сегодня, то увидим, что их ядра в основном содержат популяцию пассивных эллиптических и линзовидных (S0) галактик. Если понаблюдать за скоплениями галактик с более высоким красным смещением, видимых на этапе около 5 млрд лет назад (когда Солнечная система, кстати, только формировалась), то мы все равно увидим совокупность эллиптических галактик, а S0 будут отсутствовать или найдутся в значительно меньшем количестве. Где же они? S0 представляют собой популяцию галактик, которая накопилась в ядрах богатых скоплений за последние 5 млрд лет космической истории. Одна теория утверждает, что S0 – потомки того, что когда-то было большими спиральными галактиками: они упали в скопление и перестали рождать звезды либо в результате откачки газа под действием «давления поршня», либо из-за потери газа в ходе погружения в суровую горячую атмосферу кластера. Со временем эти галактики собрались в ядре скопления, на дне гравитационной ямы – там, где они «пассивно» развивались.

Загадка заключается в том, что оптические исследования не обнаружили популяцию больших спиральных галактик с достаточно высокой скоростью звездообразования, которые могли бы превратиться в S0. Видите ли, S0 – это действительно довольно массивные галактики с большими звездными балджами. Для превращения типичной спиральной галактики в S0 требуется дополнительный рост звездной массы, особенно в области балджа. Если заглянуть в прошлое, количество звездообразующих спиральных галактик в скоплениях действительно растет, компенсируя отсутствие S0, но исследования оптического света все же ясно показывают, что у этих галактик не было ударного звездообразования, который позволил бы им эволюционировать в S0. Некоторые исследования, в которых я принимал участие, пытались решить эту проблему: мы начали поиск звездообразующих галактик в отдаленных скоплениях, которые могут быть скрыты пылью, в результате чего скорость их звездообразования ранее была недооценена. В нашем эксперименте использовались возможности космического телескопа «Спитцер» для получения изображений в среднем инфракрасном диапазоне, чтобы составить карты нескольких больших скоплений с красным смещением около 0,5 (наблюдаемых в прошлом – около 5 млрд лет назад). Цель работы была проста: поиск галактик с ярким инфракрасным излучением и, следовательно, с высокой скоростью звездообразования должен был выявить популяцию, галактики которой находятся на этапе перехода от спиральной формы к линзовидной.

Наш эксперимент удался. Мы обнаружили популяцию светящихся инфракрасных галактик (примерно в 10 раз менее ярких, чем ультраяркие инфракрасные галактики, которые мы встречали), образующих звезды со скоростями, которые ранее были серьезно недооценены. Эти галактики присутствовали в достаточном количестве и формировали достаточно звезд, чтобы можно было предположить, что они могут создать дополнительную звездную массу, необходимую для образования S0. Галактики в основном находились на окраинах скопления, довольно далеко от наиболее серьезных воздействий эффекта «давления поршня», поэтому можно было собрать много звездных масс без помех для окружающей среды. Мы рассчитывали, что суровая окружающая среда внутри скопления предотвратит дальнейшее образование звезд: диск и спиральные рукава исчезнут, а балдж станет больше – все, что нужно для превращения спирали в S0.

Через пару лет мы вернулись к образцу. Мы хотели уточнить, сколько газа содержат галактики, идентифицированные «Спитцером», – предполагаемые предшественники линзовидных. Измерение скорости звездообразования – это хорошо, но важно также иметь представление и о количестве газа, оставшегося в галактиках для дальнейшего звездообразования. Скорость звездообразования – это мгновенное измерение того, что сейчас происходит с галактикой. Но было ли в тех галактических резервуарах достаточно газа, чтобы сформировать звезды в S0? Нам удалось обнаружить окись углерода в образце пяти галактик одного из исследуемых кластеров, чьи инфракрасные свойства мы очень хорошо измерили. Общая масса газа в галактиках, полученная из светимости окиси углерода, была примерно в 10 млрд раз больше массы Солнца. Это не сгоревшее топливо; мы знали, что у галактик уже были довольно большие звездные массы (оптические и ближние инфракрасные данные предполагали массы десятков миллиардов солнечных масс), но газовые наблюдения подтвердили, что для дальнейшего строительства было достаточно сырья, чтобы создать дополнительную звездную массу и соответствовать массе типичной S0.

Сейчас я пытаюсь изучить эти галактики более подробно, чтобы узнать больше об их физике. Одна из основных задач – попытаться получить наблюдения звездообразования и газа с более высоким пространственным разрешением, чтобы выяснить, где в галактиках создается звездная масса. Требуется время на сбор и анализ данных, чтобы понять, происходит ли это в области балджа, как мы ожидаем, или по всему диску? Но одно из самых захватывающих ощущений в работе ученого – чувство, что вы находитесь на пути открытий, что каждый следующий шаг позволяет узнать что-то новое о природе – то, чего никто никогда не знал.

Мы говорили об эволюции галактик и, в частности, о важности ведения инфракрасных и субмиллиметровых наблюдений (прекрасный пример того, почему жизненно важно иметь многоволновое представление о Вселенной). Теперь давайте рассмотрим некоторые методы, которые мы можем использовать, чтобы лучше исследовать галактики в далекой Вселенной.

Гравитационные окна в прошлое

Надеюсь, мне удалось разъяснить тот факт, что астрономы постоянно борются с отношением «сигнал – шум». Свет – это поток, который падает на Землю от самых далеких галактик.

Он крайне мал, поэтому наше представление о далекой Вселенной становится все более неопределенным, так как размеры этого сигнала все больше напоминают шум в измерениях. Легче всего обнаружить и измерить самые яркие системы, такие как квазары и галактики с интенсивным образованием звезд, поэтому ими всегда будут рекордные (по размерам) галактики. Здесь проявляется то, что мы называем эффектом выбора: дело не в том, что эти экстремальные галактики – единственные, просто их легче обнаружить. Обычные галактики, подобные нашему Млечному Пути, трудно найти в далекой Вселенной. К счастью, природа дала нам несколько уловок, которые позволяют «видеть» дальше. В одной из наиболее эффективных и замечательных методик современной внегалактической астрономии используется естественный эффект, называемый гравитационным линзированием.

Одно из предсказаний общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает силу тяжести через искривление пространства-времени, состоит в том, что фотон, проходящий вблизи большой массы, будет отклоняться из-за искажения пространства-времени в ее окрестностях. Классическая двумерная иллюстрация этого эффекта – шар для боулинга, помещенный на резиновый лист, где он создает глубокую ямку. Если вы покатите шарик по поверхности этого листа и посмотрите на его движение сверху, то увидите, что траектория шарика будет отклоняться от прямой линии из-за углубления в листе, сделанного шаром для боулинга. То же происходит и со светом, который проходит мимо больших масс, например галактик и скоплений. Этот эффект и называется гравитационным линзированием: подобно лупе, мы можем использовать его для усиления светового потока далеких галактик.

Экспериментально феномен гравитационного линзирования был впервые продемонстрирован в 1919 году героем физики сэром Артуром Эддингтоном вскоре после того, как Эйнштейн опубликовал свою теорию. Во время полного солнечного затмения Эддингтон измерил положение на небе определенной яркой звезды вблизи (в угловом разделении, а не на физическом расстоянии) Солнца. Положение той же звезды, когда она наблюдалась в другой точке года, находясь далеко от Солнца, показало изменение точно в соответствии с тем, что можно было бы ожидать, если бы масса Солнца отклоняла световые лучи, проходящие близко к нему, как это и предсказывала общая теория относительности. И это – одно из самых изысканных астрономических наблюдений всех времен.

Масса Солнца велика для нас, но незначительна в астрономических масштабах (в конце концов, солнечная масса – это наша основная единица описания массы в галактиках, как грамм в мешке с мукой). Но как насчет гравитационного линзирования, вызванного самыми массивными системами во Вселенной – скоплениями галактик? Когда были получены очень глубокие снимки скоплений галактик с большой выдержкой, стало ясно, что некоторые из них, по-видимому, содержат синие дугообразные элементы, окружающие плотное ядро красных эллиптических галактик. Эти голубые дуги физически не входят в состав скопления, но представляют собой очень далекие галактики, оказавшиеся вдоль одной линии обзора со скоплением. Свет, излучаемый этими далекими галактиками, проходил через массивное скопление на пути к нашим телескопам и отклонялся аналогично свету, проходящему через стеклянную линзу.

Галактики – не единичные точки света, поэтому объекты, чья форма схожа с диском, могут на самом деле растягиваться: части галактики изгибаются и отклоняются на разные величины в зависимости от распределения массы в линзе (или в кластере, как в нашем примере). Подобно лупе, гравитационное линзирование усиливает свет далеких галактик, делая их ярче. Линзирование – чисто гравитационный эффект, который зависит от общей массы темной и «нормальной» материи, присутствующей в системе. Поэтому гравитационное линзирование предоставляет нам еще один метод, позволяющий сделать вывод о наличии распределения темной материи в скоплениях и галактиках и исследовать его. Если мы вычтем массу видимых звезд в галактиках и газа между ними, что является немаловажной частью массы скопления, и сравним эти данные с «массой линзирования», то обнаружим избыточность, которая и указывает на присутствие темной материи.

Яркие дуги, видимые вокруг ядер скоплений галактик, – пример того, что называется сильным линзированием, так как эти световые лучи значительно искажены массой скопления. Хотя мы не видим этих ярких дуг с сильными линзами при больших угловых расстояниях от ядер кластеров, фоновые галактики на больших радиусах от центров скоплений все же подвержены влиянию массы переднего плана, хотя и в меньшей степени. Эти небольшие искажения почти незаметны: формы галактик искажены довольно незначительно, а наблюдаемые потоки лишь слегка увеличены. Воздействие эффекта настолько тонко, что его можно увидеть только в статистическом анализе форм и потоков многих галактик. К счастью, галактик так много, что это можно сделать при съемке с глубокими изображениями. Такое явление называется слабым линзированием.

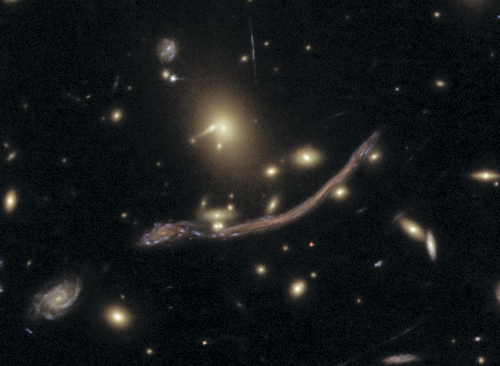

На фотографии – плотное скопление галактик Abell 1689. Кластеры являются одними из самых массивных гравитационно связанных структур во Вселенной, и среди галактик в ядрах скоплений, подобных этому, преобладает эллиптический тип – массивные старые галактики с небольшим образованием звезд. Галактики, сформировавшиеся на ранних этапах истории Вселенной, появились, когда самые большие флуктуации плотности в исходном поле материи превратились в массивные структуры, похожие на эту. Abell 1689 прекрасно раскрывает сигнатуру гравитационного искажения пространства-времени, предсказанного общей теорией относительности Эйнштейна: вокруг ядра скопления можно увидеть гравитационные дуги – изображения более отдаленных галактик вдоль линии обзора, свет которых был согнут и искажен промежуточной материей. Мало того, что гравитационное линзирование может быть использовано для очень подробного изучения очень далеких галактик (поскольку они увеличены) – картина искажений еще может быть использована и для восстановления общей массы скопления, предоставляя доказательства существования такого компонента, как темная материя

Длинная оранжево-голубая полоса на этом изображении скопления галактик Abell 370 – искаженное изображение далекой галактики, которая гравитационно линзируется массивным скоплением на переднем плане (другие линзовые объекты также рассматриваются как линейные объекты вокруг ярких эллиптических галактик). Форма линзированного изображения определяется распределением вещества в кластере – как «нормальной», так и темной материи. Увеличение яркости и растяжение изображения далекой галактики скоплением на переднем плане позволяют нам исследовать свойства этой галактики гораздо более детально, чем это было бы возможно без эффекта линзирования

Мы можем использовать сильное линзирование для более детального изучения далеких галактик, чем это возможно в других случаях, используя увеличение их наблюдаемого потока, и поэтому нам легче его обнаружить, повысив отношение «сигнал – шум» в наблюдениях вроде спектроскопии. Эффект искажения линзы также растягивает видимый размер далеких галактик, что позволяет нам видеть объекты в меньшем физическом масштабе по сравнению с их аналогами, незатронутыми этим эффектом. Поэтому гравитационное линзирование так ценно для подробного изучения очень далеких галактик и особенно успешно, когда расстояние до линзируемой галактики примерно вдвое больше, чем расстояние от нас до самой линзы.

И все же в использовании линз для изучения далеких галактик есть несколько подвохов. Во-первых, мы не можем перемещать скопления галактик, поэтому вынуждены ограничиваться наблюдениями относительно небольшого числа отдаленных галактик, выровненных, к счастью, вдоль линии обзора. Кластеры довольно редки, и не все из них действуют как системы с сильным линзированием. Таким образом, размер нашей выборки линзируемых галактик невелик по сравнению с бесчисленным количеством галактик в незанятом поле. Во-вторых, хотя увеличение и искажение изображений этих галактик помогают нам, они также несколько усложняют анализ, поскольку мы должны создавать реконструкцию того, как эти галактики действительно выглядят в «плоскости источника» – то есть как бы они выглядели, если бы скопления не было. Мы можем сделать это путем построения моделей линз, которые пытаются имитировать распределение массы в линзе, используя формы и ориентации всех искаженных изображений различных галактик вокруг данного кластера с сильным линзированием (одна галактика может быть линзирована в несколько изображений, также может быть несколько независимых галактик, линзированных скоплением). Для всего этого нужны изображения с очень высоким разрешением, и космический телескоп «Хаббл» был ключевым инструментом, делающим этот анализ возможным и предоставляющим четкое изображение, необходимое для обнаружения линз галактик, а также для моделирования линз.

По существу, скопления галактик можно рассматривать как гигантские телескопы с «зеркалами» в сотни тысяч парсек.

Удивительно, но сама структура Вселенной дает нам преимущество, когда дело доходит до изучения галактик внутри нее.

Однако только линзы могут увести нас так далеко. Святой Грааль, или даже последний рубеж, исследований эволюции галактик – это взгляд в прошлое Вселенной, во времена, когда галактики только возникали. Эту эпоху называют реионизацией.

Генезис галактик

Представьте, что вы пролили кофе на мощеный пол. Попадая на вершину булыжника, жидкость быстро стекает в промежутки между камнями и накапливается в углах и ямах. На вершине камня капля кофе обладает некоторой потенциальной гравитационной энергией, но, стекая, она может потерять ее. Потенциальная гравитационная энергия превращается в кинетическую, когда капля стекает по краю булыжника, и эта кинетическая энергия рассеивается, как только капля оседает в самых низких точках, расплескиваясь между камнями. Отправной точкой формирования галактики можно считать изначальный газ, оседающий между «булыжниками» ранней Вселенной.

После образования Вселенной во время Большого взрыва, как мы видим сегодня, крупномасштабной структуры еще не было: тогда маленький космический объем был заполнен горячей плазмой «нормальной» материи, смешанной с морем темной. Эта «нормальная» материя представляет собой основной материал, необходимый для формирования всего, что мы видим вокруг нас сегодня, включая протоны, нейтроны и электроны. Темная материя служит своего рода каркасом, к которому может приклеиться «нормальная» материя, поскольку гравитация усиливает небольшие недостатки в распределении плотности. После того как прошло достаточно времени и Вселенная достаточно остыла во время своего расширения, электроны смогли соединиться с ядрами простых элементов – главным образом, водорода и гелия (и некоторого количества дейтерия и лития). Этот этап называется эпохой рекомбинации и представляет собой время, когда материя во Вселенной перешла от состояния ионизированной (со свободными электронами) к нейтральному (с электронами, связанными с атомами электромагнитной силой). Сцена для будущего формирования галактик была готова.

Пока это происходило, небольшие флуктуации плотности в распределении вещества начали привлекать больше материала – как темной, так и «нормальной» материи. Это и был момент начала формирования галактик: нейтральный газ стал перетекать в избыточные плотности, растущие в области материи. Там, где газ объединился с первыми гало темной материи, образовались протогалактики. После прохождения критической точки, когда плотность газа стала достаточно большой, чтобы запустить ядерный синтез в первичном (безметалловом) газе, протогалактики начали формировать звезды. Как только это произошло, первые звезды залили окружающее пространство фотонами, освещающими окружающий нейтральный газ. Некоторые из этих фотонов (ультрафиолетовые) были достаточно энергичны, чтобы удалять электроны из атомов нейтрального водорода, реионизируя их. Считается, что рост сверхмассивных черных дыр, которые начали образовываться вскоре после появления первого звездного поколения, также способствует прогрессии ре-ионизации, поскольку они излучают энергию при аккреции вещества. Вы можете воспринимать этот процесс как эпидемию чумы: пузырьки ионизированного газа раздуваются вокруг ярких молодых галактик, пронизывая почти все пространство. Вот почему эра называется эпохой реионизации: Вселенная через нейтральную фазу вышла из начального состояния полной ионизации, а затем снова была ионизирована при запуске первых галактик.