Глава 3

Увидеть больше

Созвездия и астеризмы не всегда являются физическими группами звезд, но они создают иллюзию общности, потому что мы не можем разобрать уровни их распределения невооруженным глазом. То, что мы видим, – просто проекции ярких звезд на разные расстояния, которые образуют узнаваемые формы. Способность человеческого мозга распознавать закономерности в звездах стала первым вкладом нашего вида в науку об астрономии, поскольку она позволила нам создавать карты звезд, разделяющие небо на самостоятельные области. Без этих удобных шаблонов было бы намного сложнее реидентифицировать звезду, планету или комету или указать ее местоположение.

В следующий раз, когда вы сможете увидеть созвездие Ориона, присмотритесь к нему повнимательнее. Орион – мое любимое созвездие, не только из-за безошибочно узнаваемого пояса из ярких звезд, который мгновенно запускает примитивные функции распознавания образов нашего мозга, но и потому, что внутри этого созвездия находится знаменитая туманность Ориона – огромный газовый комплекс, в котором формируются новые звезды.

Туманность Ориона достаточно большая и яркая, чтобы ее можно было легко обнаружить в обычный бинокль. На мой взгляд, прекрасные виды туманностей, которые дает нам телескоп, – это одни из самых впечатляющих изображений естественного мира. Туманность пылает светом ионизированного газа – в основном водорода, который отличается красноватым свечением, – и синим светом, излучаемым зарождающимися звездами, который отражается от межзвездного газа и пыли и рассеивается. Также есть излучение и от других элементов, смешивающихся со светом туманности. К таким пейзажам относится, конечно же, и знаменитая туманность Конская Голова: филигранные плетения из плотного газа, который поглощает излучаемый за ним свет, придают ей подобную форму.

Возможность увидеть эту фабрику звезд из моего сада, когда я был юн и рассматривал небо с помощью моего маленького телескопа-рефрактора, стала тем, что вдохновило меня выбрать астрономию как профессию. В то время я еще не знал об астрофизических деталях, регулирующих свечение туманности, – меня захватил сам факт того, что можно увидеть это своими глазами, а не в какой-то книге. Впервые тогда я по-настоящему понял, что галактика – не просто кучка точечных безликих звезд и чернота между ними. Итак, почему я выбрал Орион? Это не только мое любимое созвездие, но замечательная иллюстрация того, насколько разными бывают звезды. Лишь на первый взгляд они выглядят примерно одинаково: всего лишь точки белого света различной яркости. Найдите темное место вдали от свечения домов и уличных фонарей и дайте глазам привыкнуть к темноте – тогда вы заметите, что некоторые из ярких звезд немного отличаются по цвету.

Множество разных звезд

Самая яркая звезда в левом верхнем углу (на плече) Ориона – это красный супергигант Бетельгейзе. Присмотритесь – и вы заметите, что она отличается красноватым цветом. Бетельгейзе – молодая массивная звезда примерно в 20 раз тяжелее Солнца. Ей всего 10 млн лет (по сравнению с ней наше Солнце – пожилое светило возрастом в 5 млрд лет), но Бетельгейзе уже доживает свои последние дни.

Чем массивнее звезда, тем быстрее она развивается, то есть потребляет водородное топливо. Когда газ кончается, звезда начинает умирать, потому что больше не может сопротивляться силе тяжести, которая пытается раздавить звезду – и внешним давлением, и создаваемым энергией ядерных реакций в ее ядре. Звезды ведут эту битву на протяжении всей своей жизни, но запасы газа ограничены, а гравитация терпелива – и в конце концов все они приходят к неизбежному концу.

Туманность Конская Голова – это кружево из плотного газа и пыли, подсвеченное излучением ионизированного газа в туманности Ориона. Оптическая длина волны света не может проникнуть через эту структуру, из-за чего Конская Голова четко выделяется на фоне окружающего пространства

Природа этого финала зависит от массы звезды. В предыдущей главе мы говорили о сверхновых – невероятно бурной гибели некоторых звезд. Помимо систем белых карликов, которые могут накапливать материю от звезды-компаньона на двойной орбите и взрываться (сверхновые типа Ia), есть и звезды примерно в 10 раз массивнее Солнца, которые могут взорваться как сверхновые сами по себе, когда коллапсирующее ядро, больше не удерживаемое радиационным давлением, превышает массу и плотность, необходимые для удержания термоядерной реакцией. Мы называем их сверхновыми типа II, среди которых когда-нибудь окажется и Бетельгейзе. Когда она в конце концов взорвется, – а ее материя уже истончается в результате срыва оболочек с поверхности, – то эта сверхновая будет настолько яркой, что ее можно будет увидеть в течение дня. Бетельгейзе не только массивнее, но и намного больше Солнца. Если бы эта звезда находилась на месте Солнца, то поглотила бы и сожгла все, что есть в Солнечной системе в пределах орбиты Марса: она физически равна размеру всей внутренней части системы.

Посмотрите по диагонали на созвездие у подножия Ориона, и вы увидите еще одну яркую звезду – синего супергиганта Ригель, который и будет выглядеть сине-белым, если вы позволите своим глазам привыкнуть. Он почти в 100 000 раз ярче Солнца и на расстоянии около 260 пк от нас кажется одной из самых ярких звезд на небе – прекрасной в ясную ночь. Осмотрев другие небесные светила, вы увидите смесь красного, желтого и синего.

Каково происхождение разных цветов звезд? Как мы уже знаем, в астрономии цвет какого-либо объекта измеряется как разница в яркости через два разных фотометрических фильтра или, в более общем смысле, на двух разных длинах волн света. В сочетании с измерением яркости звезды ее цвет соотносится с другими звездами и позволяет их классифицировать. Цвет звезды отражает температуру ее поверхности: синий – горячий, красный – холодный. Принцип, лежащий в основе этого, можно проследить на простом примере, когда вы берете, скажем, металлический стержень и нагреваете его паяльной лампой. Сначала он будет светиться красным, затем оранжевым, а затем сине-белым, поскольку будет становиться все жарче и горячее. Чем горячее стержень, тем больше тепловой энергии он накапливает. Эта тепловая энергия излучается как свет – электромагнитное излучение, – и точная температура задает частоту, или цвет, излучаемого света. То же относится и к звездам. Для сведения: температура поверхности Солнца составляет около 6000 °C.

Если мы составим диаграмму яркости звезд по их цвету, то обнаружим, что точки распределены определенным образом: существует довольно узкий локус (участок), вдоль которого лежит большинство звезд. Самые голубые, или самые горячие, звезды светят ярче, а самые красные, или самые холодные, – тусклее. Это отношение называется диаграммой Герцшпрунга – Рассела в честь астрономов Эйнара Герцшпрунга и Генри Норриса Рассела, которые (хоть и работали порознь) стали его первооткрывателями в начале XX века. Локус, в котором находится большинство звезд, называется главной последовательностью, а местоположение конкретной звезды на главной последовательности определяется ее массой. Вдоль последовательности существует непрерывный диапазон звездных температур, и мы разбиваем этот диапазон на бины, или спектральные классы. Точный спектральный класс задается химическим составом звезды, определенным по ее спектру, который демонстрирует диапазон характеристик излучения водорода и гелия и поглощения металлов. Однако в качестве приближения первого порядка цвет звезды является хорошим показателем температуры ее поверхности и, следовательно, спектрального класса. Поскольку масса звезды связана с температурой ее поверхности и светимостью (пусть и немного по-разному), оценить ее можно будет с помощью положения звезды на главной последовательности.

Спектральные классы кодируются (от горячего синего до холодного красного) символами O, B, A, F, G, K и M. Так, например, Солнце – звезда типа G, Ригель – типа B, а Бетельгейзе – типа M. Солнце – звезда главной последовательности, тогда как Ригель и Бетельгейзе лежат в других локусах, называемых гигантскими ветвями. Звезды находятся в главной последовательности, пока в их ядрах горит водород. После того как водород израсходован, внутри звезды начинают происходить ядерные реакции и она «уходит» в другие локусы. У такой звезды, как наше Солнце, начало этой эволюции запускается израсходованием водорода в ядре; тогда оно насыщается гелием – одним из продуктов сжигания водорода. Когда это происходит, начитает расширяться размер области, в которой происходят ядерные реакции, поскольку оставшийся водород в звезде сжигается в ее оболочках, а не в центральном ядре. Переход от горения ядра к горению оболочек означает, что через какое-то время Солнце физически расширится до красного гиганта. Выход энергии начнет стремительно расти из-за увеличивающегося давления в ядре; это вызовет повышение светимости, которая сожжет и поглотит внутреннюю Солнечную систему. В конце своей жизни, когда в оставшемся газе больше не смогут происходить ядерные реакции, Солнце повысит температуру и сбросит свою атмосферу (которая, как вы помните, была обогащена новыми элементами, образовавшимися во время термоядерного синтеза, происходившего на протяжении всей его жизни). В итоге останется прохладный компактный остаток в виде белого карлика в центре так называемой планетарной туманности – расширяющихся, рассеянных останках того, что когда-то было звездным материалом. Самые массивные звезды, такие как Ригель и Бетельгейзе, быстро эволюционируют, давая начало гигантским ветвям, простирающимся от вершины главной последовательности. Поскольку эти звезды так быстро умирают, они часто встречаются вблизи мест, где активно формируются новые звезды (например, в созвездии Ориона). Именно ультрафиолетовый и синий свет звезд типов O и B вносят свой вклад в голубой цвет галактик с активными процессами звездообразования.

На снимке представлено темное облако Барнард 68, входящее в Каталог темных туманностей, составленный Эдвардом Эмерсоном Барнардом. Темная туманность – это облако плотного молекулярного газа и пыли примерно вдвое больше массы Солнца, расположенное к нам настолько близко, что между нами даже нет никаких промежуточных звезд. Облако непрозрачно для фонового света, поэтому на оптических изображениях оно выглядит совершенно темным. В будущем Барнард 68 под воздействием гравитации будет разрушаться и, возможно, даст жизнь новой звезде

Еще одно изображение темного облака Барнард 68, на этот раз – в видимом и ближнем инфракрасном свете, который закодирован как красный канал. В отличие от снимка Барнарда 68, сделанного только в видимом свете, где облако выглядит полностью непрозрачным, здесь сквозь него видны звезды. Эта иллюстрация прекрасно показывает, насколько легче ближний инфракрасный свет проходит через плотную, пыльную и богатую газом среду в отличие от видимого света с меньшей длиной волны, который легко поглощается

Темное облако Lupus 3 – пылевая молекулярная область в нашей Галактике; она непрозрачна для видимого света и заслоняет вид звездного фонового поля. Яркие голубые звезды – это новые, молодые и горячие светила, которые только что сформировались и появились из плотного темного облака. Синяя дымка, окружающая их, – это звездный свет, рассеянный пылью и газом в непосредственной звездной среде, – напоминает дымку, окружающую уличный фонарь в туманную ночь

Следует помнить: хотя на главной последовательности все звезды излучают основную часть своей энергии в полосах ультрафиолетового и видимого света, место пика этого излучения все же зависит от спектрального класса звезды и соотносится с ее цветом. Интенсивное УФ-излучение – как мы помним по солнечным ожогам – вредно для биологических систем, и атмосфера Земли блокирует основную его часть. Большинство оптических фотонов проходят сквозь нее, и неслучайно растения, а также человеческие глаза и даже глаза большинства животных эволюционировали, чтобы воспринимать это излучение. Таким образом, наряду с рекламными объявлениями, нередко напоминающими о нашем «звездном» происхождении из пыли, тот факт, что мы видим мир в узком диапазоне оптического света, а не ультрафиолетового или инфракрасного излучения или какой-либо другой длины волны, становится еще одним звеном и ежедневным напоминанием о связи между биологической жизнью на Земле и физикой звезд.

Молекулярное облако Тельца – большой комплекс плотного газа и пыли в нашей Галактике – еще одно место, где могут образовываться новые звезды. В видимом свете эта часть облака выглядит как темная полоса поперек звездного поля: здесь плотный газ и пыль блокируют свет фоновых звезд, а само облако не испускает видимого излучения. Но на этом изображении представлены и наблюдения с телескопа, который работает в субмиллиметровой части электромагнитного спектра. Холодная пыль (при температуре несколько десятков градусов выше абсолютного нуля) испускает тепловое излучение на дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах волн. За счет этого темное щупальце из газа и пыли ярко светится на более длинных волнах. Это составное оптическое и субмиллиметровое изображение показывает тепловое излучение молекулярного облака в оранжевом цвете, обнаружив плотные яркие узлы, где новые звезды готовы появиться на свет. Некоторые далекие галактики, в которых идет активное звездообразование, настолько запылены, что бо́льшая часть их излучения проявляется в дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах: они фактически недоступны для наблюдения в видимом свете, и для их обнаружения мы используем инфракрасные и субмиллиметровые наблюдения

Итак, звезды с большой массой живут очень недолго, при этом некоторые звезды с самой низкой массой могут жить триллионы лет, что намного больше возраста Вселенной, который, согласно текущим измерениям, составляет чуть менее 14 млрд лет. Пока Вселенная продолжает расширяться, а галактики развиваться, именно звезды с самой низкой массой продолжают стабильно жить, в то время как более массивные постепенно умирают. Звезды будут образовываться в галактиках до тех пор, пока у них будет ядерное топливо, которое может коллапсировать в плотные молекулярные облака, но однажды даже эти резервуары будут исчерпаны. И тогда останется огромная Вселенная, населенная редкими призраками галактик – тусклыми красными системами, содержащими постоянно стареющую популяцию древних звезд. Однажды, в далеком будущем, свет во Вселенной погаснет. Но, к счастью, сейчас и в ближайшие миллиарды лет она продолжит сиять.

Галактики содержат звезды разных размеров, масс и возрастов, и в процессе наблюдений мы можем различать их по цвету и светимости. Но почему в нашей Галактике столько типов звезд? Почему звезды не формируются одинаково? Для начала забудьте обо всей Галактике – давайте рассмотрим всего один звездообразующий регион. Звезды рождаются в больших газовых облаках, которые возникают в результате гравитационного притяжения: более слабый атомарный водород может конденсироваться, создавая облака молекулярного водорода, которые, в свою очередь, разрушаются под действием силы тяжести не в одну единственную точку, а во множество плотных областей, разделяясь на большое число ядер. Так происходит потому, что облако не однородно: одни области внутри него обладают большей плотностью, другие – меньшей. Это естественный результат образования облака и турбулентных движений внутри него.

Туманность Тарантул (30 Золотой Рыбы) – звездообразующая область, расположенная в спутнике Млечного Пути – Большом Магеллановом Облаке. Окружающая среда, подобная этой, называется областью HII из-за излучения ионизованного атомарного водорода

Крупный план туманности Тарантул. Эта область освещена скоплением голубых звезд, похожим на фейерверк. Эти недавно появившиеся на свет звезды очень массивны и горячи и испускают большое количество ультрафиолетового и оптического излучения, вакуумируя пузырь в туманности и вызывая свечение окружающего газа по мере его ионизации. Снимок показывает свет ионизированного кислорода и водорода

Самые плотные области в облаке стремятся разрушиться первыми. Сначала плотные сгустки образуют протозвездные ядра – плотные газовые шарики, в которых потенциально возможен запуск ядерного синтеза. Если плотность ядра достигает достаточного уровня, ядерные реакции могут запуститься, и тогда родится звезда. Разрушаясь, облако газа может образовать не одну звезду, а несколько в поколении, создав звездное скопление. Сформировавшись, звезды приходят в движение, так как получают импульс от коллапсирующих областей, в которых они возникли.

Это означает, что новые звезды начинают удаляться, покидая место своего рождения, словно птенцы гнездо. Как и у людей, рождающихся с разным весом, в массе коллапсирующих ядер и порожденных ими звезд есть определенный разброс. Функция этого распределения называется начальной функцией масс (НФМ) и описывает распределение масс звезд в элементе объема с точки зрения их начальной массы (той, с которой они сформировались). Кроме того, ее можно рассматривать как распределение вероятностей: если я выберу новую звезду случайным образом, где она будет на главной последовательности?

Смотря на определенные области в нашей Галактике, мы знаем, что при фиксации скопления массивных молодых звезд мы обнаружим активную звездообразующую область. Ту же уловку можно применить и в отношении далеких галактик, чтобы выявить те из них, где активно формируются звезды. Определение НФМ также имеет жизненно важное значение в нашей интерпретации галактик, потому что это позволяет нам оценить их общие звездные массы. Помните, мы не измеряем массу напрямую – только свет, как правило, намешанный из излучений всех звезд в галактике. НФМ позволяет нам преобразовать полную звездную светимость галактики в общую звездную массу. Аналогично вычисляется общий вес группы людей за счет их пересчета при условии, что у вас есть предварительная оценка типичного распределения веса. До сих пор неясно, является ли НФМ универсальной и неизменной с течением времени: точное происхождение локальной НФМ все еще обсуждается, будучи одним из самых значительных белых пятен в исследованиях эволюции галактик.

Газ: чертежи звездообразования

Выше мы исследовали гипотетическое газовое облако, которое гравитационно разрушается и производит новые звезды. Это была просто иллюстрация того, как они формируются. Но каково распределение звезд и газа в Млечном Пути в целом?

Снимок области активного звездообразования Единорог в галактике Млечный Путь сделан телескопом VISTA в инфракрасном режиме. На снимке изображена часть гигантского молекулярного облака, но здесь мы видим только те его фрагменты, где новые звезды, большинство из которых плотно сгруппированы вблизи центра этого изображения, освещают окружающий газ и пыль, которые отражают и рассеивают этот свет. Большое поле обзора и сверхчувствительные приемники VISTA идеально подходят для съемки подобных панорам, которые могут охватывать несколько градусов неба

Как мы знаем, Млечный Путь можно разделить на диск и центральный балдж – белок и желток, если хотите. Именно на галактическом диске расположено большинство плотных газовых резервуаров, ответственных за образование новых звезд, – так называемые гигантские молекулярные облака. Они охватывают около 100 пк и содержат достаточно топлива для создания – потенциально, конечно – миллионов новых звезд. А молекулярные они, потому что газ внутри них состоит в основном из самой простой молекулы – молекулярного водорода: всего два протона, связанных вместе электронами, образуют простую ковалентную связь. Прежде чем образоваться, молекулярные облака должны остыть от более слабого газа, где атомы водорода еще не связаны друг с другом. Мы говорим «остыть», потому что для образования молекул эти атомы должны находиться достаточно близко, чтобы их связала электромагнитная сила. Иначе они просто будут проноситься мимо друг друга, что и происходит в горячем газе, где атомы обладают большой энергией, соответствующей высоким скоростям. Эта энергия должна быть потеряна или хотя бы уменьшена, чтобы молекулы (а впоследствии и звезды) могли сформироваться.

Кажется довольно странным, что горячие звезды образуются из охлажденного газа, но на самом деле мы имеем в виду, что газовое облако в целом разрушается гравитационно, теряя часть своей внутренней энергии, чтобы термоядерная реакция, необходимая для рождения звезды, могла в итоге запуститься в динамически холодных скоплениях. Как только в облаке начинают образовываться звезды, они становятся источником радиации и ветров, которые разрывают полотно газа вокруг мест формирования звезд. Эта обратная реакция не только ионизирует окружающий газ, создавая светящуюся туманность (например, как Орион): сама комбинация излучения и ветра, испускаемых звездами, приводит к формированию пузырьков и полостей внутри гигантских молекулярных облаков, влияя на распределение и химический состав газа. Таким образом, астрофизика на стыке звездообразования и межзвездной среды невероятно сложна и заслуживает отдельного направления в исследованиях.

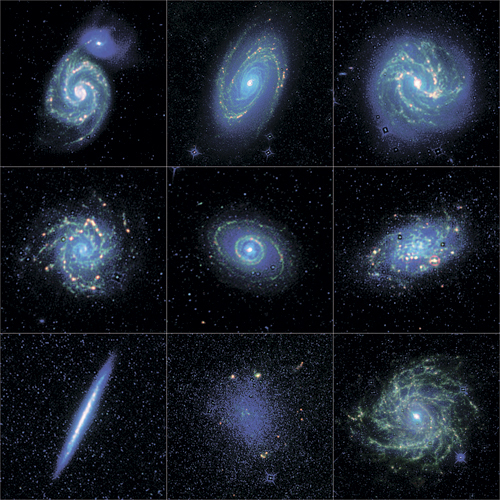

По галактическому диску разбросано много гигантских молекулярных облаков. Если бы мы могли посмотреть на Млечный Путь сверху, то увидели бы множество областей ионизированного водорода красного цвета и скопления синих молодых звезд, образующих спиральные рукава галактики. По очевидным причинам мы не можем получить такой обзор, но изображения близлежащих спиральных галактик, которые обращены к нам, дают отличное представление о том, как выглядит Млечный Путь снаружи.

Мы измеряем скорость звездообразования галактики в единицах массы Солнца, образующихся за год. В Млечном Пути она составляет всего несколько масс Солнца в год, но следует учитывать, что даже спустя миллиарды лет эволюции Галактика еще не израсходовала весь свой газ: она остается местом активного рождения звезд, хотя и относительно спокойным по сравнению с самыми дальними галактиками во Вселенной. Если бы мы могли подождать достаточно долго и увидеть эволюцию Млечного Пути, то обнаружили бы, что почти весь собственный газ в Галактике стал звездами, а запасной из окружающего межгалактического пространства, постепенно попадающий в нее под действием гравитации, из мощного потока превратился в тонкую струйку.

Спустя несколько десятков или сотен миллионов лет, когда сформируется последнее звездное поколение, массивные звезды умрут, оставив позади своих более долговечных, но менее крупных кузенов. Диск в итоге исчезнет, сменив цвет с синего на красный, поскольку более голубые спектральные классы будут постепенно исчезать. Такие галактики уже существуют и называются пассивными спиралями. Считается, что они представляют собой типичные спирали, в которых образование звезд прекратилось либо из-за влияния окружающей среды, которое препятствует образованию новых звезд в газе, либо из-за того, что у них иссякло топливо.

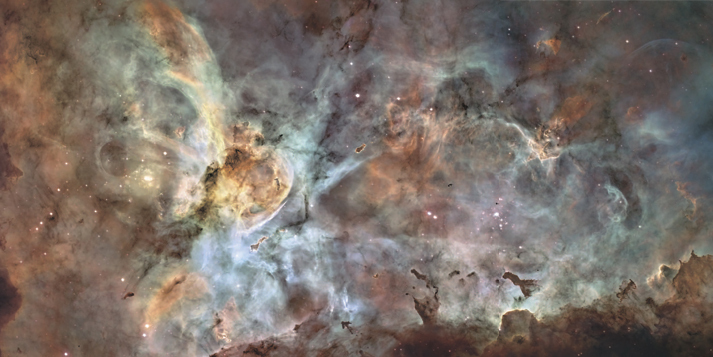

Этот замечательный снимок области звездообразования в Млечном Пути, туманности Киля, снят с помощью космического телескопа «Хаббл». Изображение показывает туманное свечение водорода, серы и кислорода, возбуждаемое светом, который излучается недавно сформировавшимися звездами. Они также формируют туманность, поскольку излучение и ветры, исходящие от поверхности звезд, разрушают окружающие газопылевые облака. Самые массивные звезды, образовавшиеся в этой туманности, быстро умрут – в течение нескольких миллионов лет после их рождения. Их смерть в результате взрывов сверхновых приведет к тому, что энергия и новые элементы вернутся в межзвездную среду. Сера и кислород, которые способствуют изменчивости этого места, – настоящее тому доказательство, так как эти элементы были сформированы предыдущими поколениями звезд

С другой стороны, если Млечный Путь столкнется с другой галактикой, как это, вероятно, и произойдет с М31, такое бурное событие может сильно повысить скорость звездообразования. Мощные гравитационные приливные силы будут искажать и разрывать два галактических диска и вызовут вспышки звездообразования в потревоженных облаках. Физически никакие звезды не столкнутся: они настолько малы, что шансы на отдельные сближения звезд при столкновении галактик очень малы. Такого рода вспышки мы видим в других недавно столкнувшихся галактиках: звездные диски разорваны на длинные хвосты, в результате чего появились участки интенсивного излучения в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, часто по направлению к плотному центру системы. Когда все успокоится, наша Галактика изменится – химически, динамически и структурно, а новые поколения звезд и солнечные системы, которые образуются вместе с ними, обогатятся элементами, сформировавшимися давным-давно в далекой-далекой галактике.

Снимок рождения звезд в туманности Киля сфокусирован на столпе газа и пыли, внутри которого образуются новые светила. Этот столп – лишь часть более крупного комплекса звездообразования в огромном облаке газа. Повсюду в дисках Млечного Пути и других звездообразующих галактик, где есть запасы холодного плотного газа и подходящие условия для запуска термоядерных реакций, разыгрывается этот сценарий. Столп звездообразования довольно непрозрачен даже для интенсивного света, испускаемого новыми звездами внутри него, но можно увидеть струи от некоторых молодых массивных звезд внутри столба, вырывающиеся вбок из колонны. Вся область искрится от света ионизированного газа и рассеянного свечения звезд. Звездообразование это энергетический процесс: излучение и ветер от самых массивных молодых звезд могут кардинально изменить и сформировать свое непосредственное окружение, а также стать частью энергии обратной связи, отвечающей за регулирование роста галактик

Туманность Пламени – звездообразующая область в Млечном Пути рядом с туманностью Ориона – изображена здесь в ближней инфракрасной части спектра. Это позволяет нам смотреть сквозь большую часть межзвездной пыли, блокирующей свет на более синих длинах волн, и выявлять яркие молодые звезды, которые образуются в этой плотной среде газа и пыли и освещают «стены» туманности вокруг себя

Столкновения галактик – события, которые потрясают все вокруг себя: они доставляют (или объединяют) новый материал и способствуют новому росту. Как и всегда, плотный газ – главное место действия, но этот газ на удивление трудно обнаружить. Бо́льшую часть молекулярного водорода в галактиках нельзя наблюдать непосредственно по физическим причинам, связанным со структурой молекул водорода: а дело в том, что в нормальных условиях он не испускает излучение, которое мы можем засечь. И все же молекулярный водород – фундаментальный компонент галактик. Так как же нам узнать о свойствах этого сырья, столь важного для звездообразования?

Увидеть светящийся ионизированный газ вокруг областей звездообразования легко, но они больше похожи на пожары в саванне – только гигантской. Бо́льшая часть газа в гигантском молекулярном облаке не образует звезд. Тогда как нам измерить и нанести на карту молекулярный газ? Ответ кроется в загрязнении этого газа предыдущими поколениями звезд. Окись углерода (СО) – одна из наиболее распространенных молекул в галактиках после водорода. Этот материал излучается при слабом горении газового огня и стремится к смешению с газообразным водородом, что чрезвычайно полезно. В отличие от молекул водорода, окись углерода испускает излучение при переходе из основного энергетического состояния в возбужденное. В результате энергия имеет форму простого вращения молекул окиси углерода, представляющих собой отдельные атомы углерода и кислорода, связанные вместе. Это вращение может происходить при столкновении молекул окиси углерода с молекулами водорода. Как мы уже говорили, изменения энергии квантовых систем, например молекул, приводят к излучению точно настроенного излучения. На молекулярном уровне даже вращение такой молекулы, как окись углерода, регулируется квантовой механикой: разрешены только определенные типы вращения. Это означает, что окись углерода при вращательном возбуждении испускает излучение с регулярными частотными интервалами. Разные частоты излучения соответствуют разным энергетическим состояниям: самые высокие частоты испускаются молекулами окиси углерода в наиболее высокоэнергичных состояниях, и наоборот. Эти энергетические состояния зависят от плотности и температуры газа.

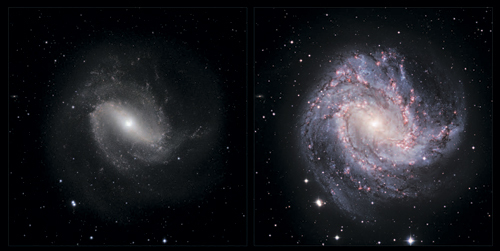

Два взгляда на одну галактику. Левый снимок представляет собой изображение М83 в ближнем инфракрасном свете, а правый – в видимом свете. Розовые и синие оттенки на изображении в видимом свете указывают на новые звезды и ионизированный газ областей HII, в основном в дисковых и спиральных рукавах галактики. Они невидимы на ближнем инфракрасном изображении, потому что молодые массивные звезды излучают бо́льшую часть своей энергии в ультрафиолетовой и синей частях спектра. И наоборот, более старшее и зрелое звездное население галактики дает много ближнего инфракрасного света, поэтому центральная полоса и балдж более заметны на левом изображении, хотя здесь также можно увидеть скопления гигантских красных звезд, которые связаны с областями звездообразования справа. Мы не видим такого распространения полос пыли на ближнем инфракрасном изображении, потому что эти фотоны могут лучше прорезать межзвездную пыль, чем легкопоглощаемые синие. Такие изображения галактик на разных длинах волн света позволяют нам снять больше слоев, словно в процессе анатомирования, и получить новые знания о многих различных компонентах галактик и связях между ними

Для запуска процесса излучения крайне низкоэнергетических линий окиси углерода требуется плотность газа в несколько сотен частиц на кубический сантиметр и температура на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля. В данном контексте газ, который производит эту эмиссию, указывает на объемный резервуар молекулярного топлива. В отличие от линий излучения ионизированного газа, о которых я говорил ранее, рассуждая о видимой части спектра, длина волны излучения окиси углерода составляет около 1 мм между дальним инфракрасным и радиоучастком спектра, поэтому его нельзя наблюдать при помощи обычного оптического телескопа. Вместо этого мы обратимся к радиотелескопам (или, точнее, телескопам, работающим на миллиметровых волнах), оснащенным подходящими детекторами, которые могут обнаруживать фотоны этой длины волны. Обнаружив эмиссию оксида углерода, мы можем измерить общее количество света и преобразовать его в светимость окиси углерода (предполагается, что у нас уже есть некоторое понимание того, как далеко находится излучающий газ). Поскольку газ, выделяющий окись углерода, смешивается с молекулярным водородом таким образом, что чем больше водорода, тем больше окиси углерода, мы можем преобразовать наблюдаемую светимость окиси углерода в массу молекулярного водорода. А это уже, в свою очередь, позволит нам определить, сколько газа доступно для звездообразования в газовом молекулярном облаке или даже в целой галактике.

Традиционно задача наблюдения за галактиками, находящимися далеко за пределами нашей Местной группы, была довольно сложной: технологий, необходимых для обнаружения слабых выбросов окиси углерода в очень далеких галактиках (кроме самых экстремальных ярких галактик, таких как квазары), попросту не было. Однако ситуация меняется прямо у нас на глазах в результате разработки нового телескопа, или, точнее, комплекса телескопов «Атакамская большая [антенная] решетка миллиметрового диапазона» (англ. Atacama Large Millimeter Array, ALMA).

ALMA – комплекс из 66 антенн (54 антенн диаметром 12 м и 12 антенн диаметром 7 м), объединенных в единый астрономический радиоинтерферометр и расположенных на большой площади в высокогорной чилийской пустыне Атакама на плато Чайнантор на высоте около 5 км. Это международный проект, крупнейшие участники которого – США, Япония и страны Европы. Волшебство, сокрытое в таком количестве телескопов ALMA, заключается в том, что они могут быть связаны электронно, чтобы действовать как один очень большой телескоп, который использует область сбора света всех тарелок и получает очень высокое пространственное разрешение. Такая методика и называется интерферометрией. ALMA невероятно чувствителен в субмиллиметровом и миллиметровом диапазонах и, как только достигнет полной рабочей мощности, сможет обнаруживать молекулярный газ в таких же галактиках, как и Млечный Путь, но видимых ближе к началу космического времени. ALMA – удивительный прорыв в этой области астрономии, открывший новую эру исследования галактик, которая гарантирует нам захватывающие открытия на несколько десятилетий вперед.

Мы говорили о молекулярном газе – строительном материале звезд, – но важно также рассмотреть и другой основной газообразный компонент галактик – нейтральный (то есть не электрически заряженный) атомарный водород HI, который предшествует молекулярной фазе. Этот газ состоит из отдельных атомов водорода, а не его молекул. В отличие от молекулярного водорода атомный компонент более рассеянный и не ограничен плотными компактными облаками, захваченными в диске. Атомарный водород невероятно полезен в качестве индикатора внешних краев дисковых галактик, где плотность – и, следовательно, яркость – звезд начинает уменьшаться. Атомарный водород легко обнаружить, потому что это сильный излучатель радиоволн. Заметьте, что это не какой-то старый вид радиоволн – в остальном диапазоне газ излучает свет с частотой точно 1,4 ГГц, что эквивалентно длине волны 21 см. Как и эмиссия окиси углерода газомолекулярными облаками и те линии эмиссии ионизированного газа вокруг областей звездообразования, эмиссия атомарного водорода с длиной волны в 21 см также является линией эмиссии. Однако теперь физика излучения немного отличается. Это требует объяснения, потому что хорошо иллюстрирует две важные вещи: первая – смехотворность чисел, которыми оперируют в астрофизике, и вторая – еще одна хорошая связь между ней и квантовой механикой.

Комплекс ALMA и Магеллановы Облака, которые выглядят на небе как два расплывчатых пятна света. Магеллановы Облака – это две карликовые галактики – спутники Млечного Пути. У большинства крупных галактик есть подобные спутники; прогнозирование их количества и распределения – одна из актуальных проблем при создании моделей формирования галактик

Атомы водорода состоят из протона и электрона. В квантовой механике эти частицы обладают таким свойством, как спин, которое на самом деле не имеет аналога в классической физике, но немного похоже на квантовый момент импульса. В любом случае, каждый спин протона и электрона может рассматриваться как ориентированный вверх или вниз, так что легко представить себе группу атомов водорода, где и протон, и электрон имеют свои спины в одном и том же направлении (параллельно) или где спины ориентированы в противоположных направлениях (антипараллельно). Оказывается, что квантовое состояние, в котором спины параллельны, отличается немного бо́льшим количеством энергии, чем состояние, в котором они антипараллельны. Квантовая система ленива: ей нравится находиться в состоянии с наименьшей возможной энергией, – поэтому существует механизм, с помощью которого эти атомы с параллельными спинами могут «перевернуть» электрон так, чтобы его спин указывал в направлении, противоположном вращению протона. Это называется сверхтонким расщеплением, потому что разница в энергии между параллельным и антипараллельным состояниями ничтожна по сравнению с общей энергией основного состояния атома водорода.

Энергия, которую система теряет в этом переходе, должна куда-то уходить, поэтому при каждом перевороте спина высвобождается фотон с очень специфической энергией, равняющейся точной разнице в энергии между параллельным и антипараллельным состояниями, которая соответствует электромагнитному излучению – фотону – с длиной волны точно 21 см. Как следствие, нейтральный атомарный водород также может поглощать излучение с длиной волны 21 см, где энергия поглощается атомом и «сохраняется» при выравнивании спинов электрона и протона.

Также сверхтонкое расщепление зовут «запрещенным» переходом, потому что для любого одного атома вероятность того, что оно произойдет при нормальных условиях, крайне мала. На самом деле она настолько мала, что если бы вы наблюдали за одним атомом водорода, выровненным в параллельном состоянии, и ждали, пока он совершит сверхтонкий переход, то это заняло бы у вас в среднем 10 млн лет. А если бы вы наблюдали за 10 млн атомов, то смогли бы увидеть в среднем только один перешедший фотон в год. Это все еще не очень хороший показатель. Однако в астрофизических сценариях мы можем использовать атомный «краудсорсинг»: в астрофизическом облаке газа так много нейтральных атомов водорода, что оно дает действительно яркое радиоизлучение, ведь в любой момент времени огромное количество фотонов с длиной волны в 21 см испускается при помощи сверхтонкого перехода. Я нахожу это вероятностное квантово-механическое высвобождение фотона из одного атома удивительным: оно невозможно на Земле, но стоит поместить его на сцену астрофизического театра – как перед нами разворачивается одно из самых важных наблюдений нашей и других галактик. Радиотелескопы с детекторами, которые можно настроить для обнаружения частоты 1,4 ГГц, могут находить атомный водород в нашей и других близлежащих галактиках.

Опять же, как и при измерениях окиси углерода, обнаружение атомарного водорода на расстояниях, намного удаленных от Местной группы, затруднено. Как и все электромагнитное излучение, испускаемое источником, движущимся относительно нас, линия в 21 см подвержена красному смещению, которое растягивает длину волны на бо́льшую длину и эквивалентно снижает частоту. Частота 1,4 ГГц уже достаточно низка. Сделайте ее еще ниже – и она перейдет в ту часть радиочастотного диапазона, которую довольно сложно обнаружить. К тому же, уходя ниже 1 ГГц, мы попадаем в радиодиапазоны, используемые для телевидения и радио, а также для связи.

Эта искусственная радиочастотная интерференция затмевает космические сигналы, делая астрономические наблюдения практически невозможными на частотах, которые совпадают с этими диапазонами. Радиотелескопы, которые работают на частотах, близких к тем, что используются для связи, должны быть размещены в местах, удаленных от наземных радиоисточников (например, в отдаленной части Западной Австралии), что позволит минимизировать искусственную радиочастотную интерференцию. Ионосфера Земли также влияет на прохождение радиочастот ниже 1 ГГц – аналогично тому, как оптический свет изгибается и преломляется стаканом воды, – и скорректировать это влияние сложно. Существует множество других технических причин, делающих низкочастотную радиоастрономию столь непростой задачей, но сегодня многие из этих проблем решаются созданием больших антенных решеток в сочетании с мощнейшими компьютерами, способными справиться с безумно сложным уровнем обработки сигналов, что необходимо для дистилляции астрономических сигналов в радиочасти спектра.

Одной из таких антенных систем является LOFAR (от англ. LOw Frequency ARray – Низкочастотная [антенная] решетка) – радиоинтерферометр, который разрабатывается нидерландским институтом ASTRON (от нидерл. ASTRonomisch Onderzoek in Nederland – Астрономические исследования в Нидерландах) и будет использоваться радиообсерваторией ASTRON. Этот проект предполагает создание интерферометрической решетки из радиотелескопов, распределенной по Европе. LOFAR – комплекс, состоящий из тысяч достаточно недорошлстоящих антенн, расположенных в100-километровом регионе Нидерландов, а также на станциях в разных частях Европы, удаленных от Нидерландов на расстояние до 1500 км: в Швеции, Германии, Великобритании и Франции. Этот комплекс предназначен для обнаружения радиочастот от 10 до 250 МГц и подходит для исследования того, чему дали имя «низкочастотная Вселенная». Что отличает LOFAR от традиционных телескопов? Его антенны всенаправленны: они могут регистрировать все небо одновременно. Затем, чтобы наблюдать определенную точку на небе, собираются сигналы от всех антенн и передаются суперкомпьютеру для определения апертуры. Несмотря на то, что для приема сигналов по-прежнему используются антенны, LOFAR, по сути, – цифровой телескоп, создание которого стало возможно только благодаря современным вычислениям, мощность и изощренность (и доступность) которых со временем будут только расти.

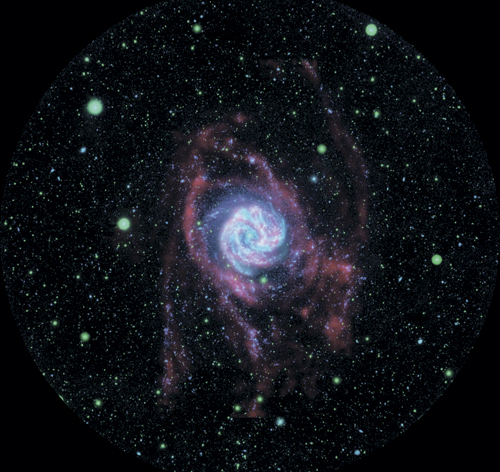

Изображение нейтрального атомарного газообразного водорода (HI) на карте галактики NGC 628 получено в ходе серии наблюдений проекта «Обзор ближайшей галактики» (англ. The HI Nearby Galaxy Survey, THINGS). Этот газ испускает радиоволны на специфической частоте 1,4 ГГц: настроив на нее радиотелескопы, можно составить карту «обитания» нейтрального атомарного газа в галактиках. Этот снимок объединяет ультрафиолетовое и инфракрасное излучение (розовое и фиолетовое соответственно) с радиоизображением, фиксирующим газовые области HI (синее). Наблюдения атомарного газа расширяют спиральную структуру далеко за пределы звездного диска, поэтому они могут использоваться для исследования окраин богатых газом галактик и поиска материала, который может стать топливом для звездообразования, при условии, что он способен коллапсировать в плотные облака, которые подойдут для образования молекулярного водорода (то есть два атома водорода должны быть связаны друг с другом) и последующего формирования звезды

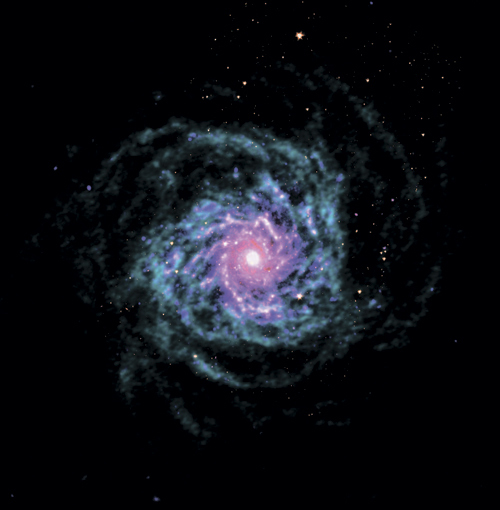

Это изображение спиральной галактики M83 объединяет в себе наблюдения УФ-излучения молодых массивных звезд (сине-розовая спираль), выполненные орбитальным телескопом GALEX, и радионаблюдения излучения нейтрального газообразного водорода (красные области). Обратите внимание, что нейтральный водород простирается далеко за пределы главной звездной структуры и частично прослеживается скоплениями голубых звезд – сигнатурами звездообразования в расширившихся газовых рукавах диска.Нейтральный атомарный водород является строительным материалом галактик и может быть использован для отслеживания внешней галактической среды, где мало звезд

Как и ALMA, LOFAR – фантастически мощный инновационный телескоп, который поможет совершить революцию в астрономии XXI века. Одна из его задач – обнаружение 21-сантиметровой линии нейтрального атомарного водорода в области той эпохи, когда сформировались первые звезды и галактики и где высокое излучение было смещено в красную зону на очень низкие частоты, – это последний рубеж исследований эволюции галактик. Также LOFAR имеет и более практичное применение: он используется в качестве сенсорной сети, которая необходима для геофизических и сельскохозяйственных исследований.

Галактическая динамика: танцы под музыку гравитации

Мы много говорили о составе галактик и о том, как мы можем измерить необходимые компоненты, используя различные инструменты и методы наблюдения. Но есть еще одно важное наблюдаемое свойство галактик – динамика. Галактики не статичны: они движутся относительно друг друга с космическим расширением, а также с локальным гравитационным притяжением. Есть также и движения внутри отдельных галактик, которые мы можем измерить. Для галактик, таких как Млечный Путь, возможно, наиболее важным движением является вращение диска. Наша Солнечная система расположена примерно в двух третях пути от галактического центра и вращается вокруг него со скоростью более 200 км/с. При таком темпе требуется почти 250 млн лет, чтобы пройти по полной галактической орбите. Орбитальная скорость движения Солнечной системы вокруг центра контролируется некоторой относительно простой физикой: фактически это те же законы, которые управляют движением планет вокруг Солнца. Проще говоря, скорость вращения зависит от того, сколько гравитирующей массы существует между нами и центром нашей орбиты. Другими словами, нам нужно установить, сколько массы находится в Млечном Пути от центра балджа до радиуса Солнца.

Если рассматривать Солнечную систему как изолированную структуру, то она будет довольно проста, потому что бо́льшая часть всей массы системы находится в одной точке – это Солнце. Форма орбит планет в основном определяется гравитационным натяжением Солнца и, уже в меньшей степени, их взаимным притяжением. Внутренние планеты вращаются вокруг

Солнца быстрее, чем внешние. Распределение массы в галактике немного сложнее, но принцип тот же: скорость вращения диска на разных расстояниях от центра связана с количеством промежуточной гравитирующей массы в центре диска.

Представьте себе маленькую сферу с центром в балдже нашей Галактики. Теперь вообразите, что мы можем сложить всю содержащуюся в ней массу, а затем посмотреть, как она увеличивается по мере того, как мы увеличиваем сферу, постепенно охватывая все бо́льшую и бо́льшую часть Галактики, – это становится похоже на некий аудит галактической массы. На практике же следует помнить, что, наблюдая за галактиками, мы можем добавить только ту массу, которую мы действительно видим в форме излучаемого света. На первый взгляд кажется, что в центре Галактики много массы – особенно в этом большом, ярком и плотном звездном балдже. По мере расширения нашей воображаемой сферы, количество содержащейся в ней массы быстро увеличивается, и параллельно мы добавляем еще немного, захватывая спиральный диск. Наблюдаемая масса перестает расти и выравнивается, как только наша сфера выходит за пределы диска, где у нас кончаются звезды, пыль и газ – мы достигли общей наблюдаемой массы Галактики. Этот подход можно применить и к другим галактикам (на самом деле в отношении других галактик это сделать даже проще, потому что мы можем видеть их целиком, в то время как с Млечным Путем всегда будет сохраняться проблема точки наблюдения). Мы только что суммировали массу в Галактике как функцию радиуса от центра. Но если скорость вращения диска на разных радиусах зависит от общей массы, заключенной в оболочку, то более элегантным методом измерения общей массы спиральной галактики будет использование ее кривой вращения – изменения орбитальной скорости диска по мере того, как мы движемся от его центра.

Действующая здесь физика стара и знакома любому, кто изучает классическую физику. Здесь работают законы небесной механики, впервые выведенные Иоганном Кеплером в XVII веке. В частности, речь идет о третьем законе Кеплера, который гласит, что квадрат периода орбитального тела пропорционален кубу большой полуоси его орбиты и обратно пропорционален массе притягивающего тела. Другими словами, чем больше радиус орбиты тела с фиксированной массой, тем медленнее его скорость, тогда как увеличение массы в системе увеличивает и скорость орбиты. Законы Кеплера были доработаны и уточнены Исааком Ньютоном, который почти точно описал орбитальное движение через закон гравитации обратных квадратов. Его описание было не совсем верным, но в то время это было трудно увидеть в ходе наблюдений: общая теория относительности Эйнштейна прояснила ситуацию лишь в начале XX века, а именно на ней основана наша современная теория гравитации.

Чтобы измерить скорость вращения, мы можем обратиться к тому же эффекту, который вызывает красное смещение: различия в скорости светоизлучающего источника относительно некоторого наблюдателя (например, нас) приводят к небольшим изменениям в наблюдаемой длине волны или частоте испускаемого света. Таким образом, если диск вращается с разными скоростями, мы можем отслеживать это, измеряя наблюдаемую частоту некоторого известного излучения. Природа предоставила нам удобный инструмент для таких измерений: мы можем использовать 21-сантиметровое радиоизлучение от нейтрального атомарного газообразного водорода. В галактиках, подобных нашей, содержится много атомарного водорода, в том числе далеко за пределами диска, благодаря чему с его помощью можно измерять вращение прямо на галактических задворках. Зная изменения частоты от эталонных показателей 21-сантиметрового излучения, можно рассчитать и изменения скорости, поэтому если мы измерим относительные скорости облаков на всем протяжении Млечного Пути, то сможем измерить общее вращение Галактики. То же самое можно сделать и с оптическим светом от звезд или ионизированного газа: любая функция излучения, в которой мы можем точно измерить сдвиг частоты, подходит для такого отображения скорости, просто область HI здесь наиболее выгодна именно как крупномасштабный индикатор.

Можно, конечно, полагать, что кривые вращения галактик не готовят нам никаких сюрпризов, поскольку все это выглядит довольно простым. На самом же деле по результатам их правильного измерения, были сделаны крайне серьезные открытия. Астрономы ожидали, что кривые вращения дисковых галактик будут соотноситься с предсказанием Кеплера, предполагающим аудит видимой материи: масса, заданная кривой вращения, должна совпадать с массой, которую вы получаете, когда складываете все звезды, газ и т. д. Но данные показали нечто неожиданное. Если масса в галактике распределена так же, как и видимая материя, то можно ожидать, что орбитальная скорость диска быстро возрастет от центра к пику, а затем упадет, когда мы достигнем внешних краев диска. Тем не менее наблюдаемые скорости вращения дисковых галактик не уменьшаются с увеличением радиуса: удаляясь от центра, они сохраняют довольно постоянную скорость.

Это было довольно странно: ясно, что теория не соответствовала наблюдениям. К счастью, решение нашлось – ну, или как минимум его гипотеза. Одной из причин возникновения такой плоской кривой вращения является включение некоторого дополнительного компонента в галактиках, который распространяется по всей галактической среде таким образом, что плотность массы у внешних частей диска, где расположение звезд более разрежено, остается достаточно однородной. Плоские кривые галактикоротации – одни из ключевых наблюдаемых доказательств существования темной материи. Это исследование было впервые выполнено американским астрономом Верой Рубин в конце 1970-х годов. Отличная наблюдательная работа Рубин, в результате которой были получены кривые вращения по прецизионным спектроскопическим измерениям спиральных галактик, стала первым трудом, доказавшим, что в галактиках, подобных Млечному Пути, на самом деле преобладает темная материя, а не «нормальная», или барионная (имеется в виду материал, состоящий из барионов – протонов, нейтронов и электронов). На самом деле загадочный астроном Фриц Цвикки уже в 1930-х годах предположил существование темной материи, что объясняло движения галактик в массивных скоплениях. Однако Цвикки был противоречивым и странным персонажем, и бо́льшая часть астрономического сообщества проигнорировала его гипотезу. Но по мере роста данных о доминирующем компоненте темной материи, полученных в ходе наблюдений, наша картина галактик изменилась.

Темную материю окружают тайны и загадки, но только потому, что мы не до конца ее понимаем. Мы можем видеть ее явные проявления в таких показателях, как кривая вращения, но мы так и не обнаружили это недостающее вещество напрямую. Также нет убедительных доказательств того, что темная материя взаимодействует с «нормальной» каким-либо иным образом, кроме гравитационного влияния. Астрономы не хотят, чтобы материя оставалась темной: мы отчаянно желаем знать, что же это такое, но до тех пор, пока мы не обнаружим ее непосредственно (чего и пытаются добиться эксперименты), темная материя так и останется лишь теоретическим компонентом нашей модели работы Вселенной, хотя, надо признать, вполне удачным. Нынешняя модель Вселенной, которая включает темную материю, очень хорошо объясняет широкий спектр имеющихся феноменов, и поэтому мы совершенно уверены, что темная материя существует. Просто пока она неуловима.

Итак, освежим впечатления: Вселенная содержит не только «нормальную», но и темную материю. В существующей модели Вселенной масса темной материи примерно в пять раз больше, чем «нормальной», которая образует газ, звезды и планеты.

Мы склонны описывать барионное вещество в галактиках как распределенное в гало темной материи. У спиралей, таких как Млечный Путь, светящийся диск подобен цветному центру старомодного стеклянного шара. Общая масса Млечного Пути, включая гало темной материи, примерно в 100 млрд раз превышает массу Солнца, но самые большие гало темной материи во Вселенной – те, что содержат скопления галактик, – могут иметь общую массу в 1000 раз больше. Позже мы рассмотрим наши представления о том, как именно темная и «нормальная» материи сгущаются, образуя галактики, но прежде чем мы продолжим, следует изучить другие типы галактик.

Типы галактик и космическая паутина

Млечный Путь – спиральная галактика, но если посмотреть на других его «коллег» такого типа, можно понять, что на самом деле существует множество видов «спиральности». Например, могут разниться плотность примыкания рукава к ядру галактики или размер и яркость балджа. Галактики можно разложить по типам Sa, Sb, Sc и Sd, где S – это спираль, a, b, c и d – степени спиральности и балджности, а диапазон простирается от ярких плотных рукавов и большого балджа (Sa) до плохо очерченных, комковатых рукавов и едва намеченного балджа (Sd).

Приблизительно 60–70 % спиральных галактик отличает еще одна интересная морфологическая особенность – звездная перемычка, бар, который выходит из балджа и, как спица, соединяет внутренние края спиральных рукавов. Подобно спиральным галактикам без баров, галактики с перемычками также имеют свою классификацию (SBa, SBb и т. д.) и довольно распространены: считается, что и у самого Млечного Пути есть бар. Перемычка формируется в результате динамической нестабильности и, как считается, возмущений плотности в диске. Важная особенность бара – его роль в транспортировке звезд и газа к балджу, так как он потенциально способствует образованию звезд и росту черных дыр в центре галактики и вносит свой вклад в общую эволюцию системы.

Во Вселенной есть галактики намного меньше Млечного Пути и без какой-либо определенной формы звездного распределения – это аморфные, нерегулярные системы. Мы называем такие галактики карликовыми. В них часто рождаются новые звезды с относительно низкими показателями, но их сравнительно немного, так что светимость карликов, как правило, очень невысока, и поэтому их трудно обнаружить на больших расстояниях. Карлики обычно связаны с более крупной галактикой и гравитационно примыкают к ее окраинам. У Млечного Пути есть несколько спутников-карликов, самые известные (и самые большие) – Магеллановы Облака, которые легко можно увидеть из Южного полушария.

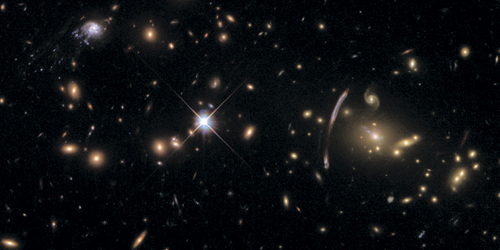

Тот факт, что большие галактики вроде Млечного Пути сопровождает свита из карликовых спутников и что Млечный Путь, в свою очередь, входит в состав Местной группы, является признаком иерархической организации материи во Вселенной: большая масштабная структура собрана из ряда более мелких. Общее распределение материи, которое мы видим, было изначально установлено в самой ранней точке истории Вселенной – вскоре после Большого взрыва – и с тех пор управляется гравитацией. Крупные исследования выявили колоссальные структуры распределения галактик – даже больше, чем скопления, – называемые «стенами» и «листами» (одна из самых известных – Великая стена Слоана, обнаруженная в ходе работы проекта SDSS. Обратная сторона состоит в том, что если большинство галактик скомпонованы в крупномасштабную нитевидную структуру, то в промежутках между этими нитями и листами возникают огромные пустоты – бездонные пропасти совершенно пустого пространства, войдов, протяженность которых составляет миллионы парсек.

В самых плотных точках этой космической паутины мы находим скопления галактик, например Девы. Эти скопления – места обитания наиболее массивных, или эллиптических (E), галактик, которые физически больше и в 100 раз массивнее нашей. Как следует из названия, эллиптические галактики представляют собой не плоские диски, а выпуклые звездные скопления. Представьте себе футбольный мяч, а затем сожмите его в мяч для регби: между этими крайностями будут расположены эллиптические галактики различной формы (те, что по своему виду ближе к футбольному мячу, часто называют сфероидами). Мы классифицируем эллиптические галактики по степени их сжатия (на профессиональном жаргоне они называются сплюснутыми сфероидами). Также они имеют еще одно ключевое отличие от спиральных: такие галактики больше не образуют новые звезды и содержат мало газа относительно массы звезд; мы называем их пассивными галактиками.

С морфологической точки зрения эллиптические галактики с их безликими и гладкими распределениями звезд довольно скучны. Иногда мы видим, что они содержат полосы густой межзвездной пыли, блокирующей свет, – это детрит звездообразования, остаток более ранней активной фазы жизни галактики. Они не только не образуют новые звезды, но и очень стары, что видно по цвету: в совокупности свет от всех их звезд находится в красной части видимого спектра – это признак того, что все молодые массивные звезды, которые могли образоваться в ходе последнего процесса звездообразования, давно угасли. Осталось только огромное количество звезд меньшей массы, развитие которых проходит по стандартной траектории звездной эволюции, и по мере течения этих процессов галактика приобретает ржавый оттенок старости. Когда мы оцениваем возраст эллиптических галактик или средний возраст их звезд, то обнаруживаем, что большинство звезд сформировались на очень раннем этапе истории Вселенной, примерно 10–12 млрд лет назад. Это намек на то, что в древности Вселенная была более активным местом с точки зрения роста галактик.

А как насчет динамики таких галактик? Как их можно сопоставить с Млечным Путем? Звезды в эллиптических галактиках не распределены на диске и не движутся вокруг ядра по красивым и упорядоченным круговым орбитам. Вместо этого они деловито снуют по радиальным орбитам, как миллионы комет вокруг яркого центра. Опять же, движения звезд гравитационно определяются общей массой системы – как и в случае кривых вращения спиральных галактик, мы можем использовать наблюдательные методы для измерения этих движений и, следовательно, для определения общей массы.

Эллиптические галактики пассивны, поэтому они обычно не имеют ярких линий эмиссии в своих спектрах, которые мы можем использовать для отслеживания доплеровских изменений частоты, вызванных объемным движением. А вот что у них действительно есть, так это множество линий поглощения – маленькие участки, тусклые линии, пересекающие сплошной световой поток звезд в наблюдаемом спектре, что происходит из-за присутствия тяжелых элементов, которые поглощают энергию определенных частот. В эллиптических галактиках много металлов благодаря высокоразвитой природе звездного населения. Как и эмиссионные, линии поглощения встречаются на очень точных частотах: если бы все звезды в галактике находились в покое относительно друг друга, то в совокупности спектр галактики показал бы серию очень узких линий поглощения, соответствующих каждому из элементов, присутствующих во всех звездах. Но звезды не находятся в покое: все они движутся по случайным орбитам, движимые гравитационной мощью галактики. Таким образом, вместо нахождения в одном месте спектра линии поглощения каждой звезды немного сдвинуты по частоте относительно среднего красного смещения всей системы. При измерении спектра мы можем достаточно легко идентифицировать каждую линию поглощения (например, магния), но ширина поглощения немного увеличится, так как мы получаем его не от одной звезды.

Это расширение – результат распределения относительных скоростей звезд, вносящих свой вклад в спектр. Если мы используем спектрограф с достаточным разрешением, то сможем измерить ширину линии поглощения (по частоте) и оценить скорость дисперсии. Поскольку ширина скорости напрямую связана с общим количеством массы в системе (опять же, это ньютоновская физика), мы получаем метод взвешивания эллиптических галактик (или, по сути, любой системы, в которой преобладает дисперсия). И это удивительно. Конечно, эта методика относительно проста для применения к соседним объектам, где спектры могут быть получены с очень высоким отношением «сигнал – шум», но в случае отдаленных галактик наша работа становится намного сложнее и значительно тяжелее, чем измерение линии эмиссии, потому что в этом случае мы ищем отсутствие света в определенной части спектра, а не яркий всплеск, выделяющийся поверх него.

Наконец, существует класс галактик, который морфологически находится между эллиптическими и спиральными элементами. Их называют линзовидными галактиками, или S0, и они также имеют тенденцию к проживанию в скоплениях, хотя их можно найти и в тех областях, которые мы называем «полем» – областями средней плотности расположения галактик вне кластеров. Как и у их спиральных собратьев, у S0 имеется несколько сплюснутый звездный диск, но нет спиральных рукавов (следовательно, класс S0 – спиральная галактика + нулевые рукава). Звезды в них распределены довольно равномерно. Линзовидные галактики, как правило, пассивны – как и эллиптические – и обладают звездным балджем в центре – как и спиральные, – но он намного больше, чем у спиральных, и доминирует над галактикой. Из-за гладкости распределения звезд и однородного цвета старого звездного населения очень трудно отличить S0, ориентированную лицевой стороной к нам, от эллиптической галактики, но когда линзовидная немного наклонена так, что ее диск кажется слегка заостренным, то разница становится очевидной. Классический пример – линзовидная галактика Веретено в созвездии Дракона, которую видно почти с ребра. У этой галактики есть поразительная полоса пыли – остатки звездной эволюции в плотном диске, узкая темная полоса, простирающаяся по всей галактике и блокирующая свет от звезд, расположенных за ней.

Эдвин Хаббл придумал схему классификации для эллиптических, спиральных и линзовидных галактик, основанную на их морфологическом типе (Sa, Sb, E и т. д.), которая построена на идее, что галактики преобразуются в различные типы в эволюционной последовательности. Теперь мы знаем, что это не совсем так, как это было первоначально сформулировано. Схема маркирует спиральные галактики в соответствии с их спиральностью, эллиптические классифицирует по их эллиптической природе и размещает всю конструкцию вдоль так называемой последовательности Хаббла. Эта последовательность начинается с эллиптических фигур, близких к сферической по форме (E0), и проходит через различные уровни эллиптической формы (от E1 до E7).

Затем мы подходим к несколько сомнительному классу S0, который морфологически лежит где-то между истинной эллиптической и спиральной галактиками. После класса S0 последовательность разветвляется. Одно направление содержит спиральные галактики Sa, Sb и далее, другое – спиральные галактики с перемычкой SBa, SBb и т. д. Такое разветвление – причина, почему последовательность также называют камертоном, или вилкой, Хаббла. Он не отражает физической связи между этими типами, но тем не менее признан удобным средством классификации различных типов галактик и продолжает использоваться и сегодня. Если один астроном представляет какую-то галактику и говорит:

«Вот галактика Sab, которая очень интересна по таким-то причинам», остальные понимают, о каком типе идет речь. Вы заметите, что карликовые галактики не вписываются в эту схему, хотя иногда их привязывают к концу спиральной последовательности как иррегулярные, объединяя две ветви камертона. Последовательность Хаббла в основном содержит все типы развитых массивных галактик, но не описывает морфологически измененные галактики, как те, что мы обнаруживаем, например, во взаимодействующих и сливающихся системах, где гравитационные силы искажают правильную структуру. Как мы узнаем позже, взаимодействующие системы очень важны для понимания истории эволюции некоторых галактик.

Сердца галактик

Балдж галактики (в нашем случае – центр диска) самая плотная галактическая среда. Балдж Млечного Пути настолько переполнен звездами и пылью, что мы не сможем увидеть его центр, если попытаемся рассмотреть его с помощью оптического света. Только инфракрасные лучи могут «пройти» часть затемняющей пыли, потому что такой свет меньше поглощается.

Ориентация галактик на небе случайна (хотя некоторые гравитационные эффекты могут служить для корреляции ориентации галактик в некоторых средах), поэтому мы видим лицевую сторону галактик, лежащих по отношению к нам ребром. Это наблюдение хорошо иллюстрирует снимок Триплета Льва – группы спиральных галактик в той части неба, которая содержит одноименное созвездие. Многие астрономические объекты названы в честь созвездий, в которых они могут быть найдены, например галактика Андромеды. Несмотря на то что сами галактики расположены намного дальше, чем составляющие астеризм звезды, легко идентифицируемые структуры созвездий дают нам удобный способ указывать местоположение того или иного объекта на небе

Инфракрасное «зрение» позволяет нам увидеть множество звезд: глубокие изображения центра Галактики открывают почти невероятное количество звезд, скопившихся в самом сердце Млечного Пути. В некотором смысле балдж похож на уменьшенную версию эллиптической галактики, содержащей старые звезды на случайных орбитах. Однако балдж жив: в центральных областях спиральных балджей галактик, подобных нашей, еще могут идти активные процессы звездообразования. Общая черта внутренней «ядерной» области спиральных галактик – небольшой плотный диск из газа и пыли, который может быстро образовывать звезды. В некоторых галактиках скорость звездообразования в ядре чрезвычайно высока из-за огромной плотности накопившегося там газа, иногда смещающегося к центру галактики при помощи бара, который, как мы видели, часто присутствует в спиралях. Хотя мы и верим, что Млечный Путь – это спиральная галактика с перемычкой, он не слишком экстремален с точки зрения активности своего ядра. Но наша Галактика все еще остается интересной астрофизической средой.

На этом глубоком изображении спиральной галактики NGC 4911 в скоплении галактик Кома (Волосы Вероники) видно слабое призрачное излучение звезд на дальних окраинах спиральных рукавов вокруг яркой центральной спирали, окрашенной в синий и розовый цвета с излучением звезды молодых звезд и туманного света областей HII, исчерченных полосами пыли. Протяженные внешние рукава искажены и гравитационно нарушены влиянием соседней галактики. В переполненной среде скопления галактик гравитационные взаимодействия между ними могут быть обычным явлением: они морфологически изменяют дисковые галактики, такие как NGC 4911, а также модифицируют историю их звездообразования путем возмущения или, в некоторых случаях, удаления их газовых резервуаров, содержащих строительный материал для будущих поколений звезд

Пример иррегулярной карликовой галактики – NGC 4214, находящаяся на этапе звездного взрыва. Карлики – это галактики с самой низкой массой во Вселенной, но часто они образуют множество новых звезд и обычно не имеют определенной формы. На этом изображении в галактике преобладают свет молодых голубых звезд и свечение ионизированного водорода вокруг областей звездообразования. Благодаря звездным ветрам и радиационному давлению новые звездные скопления фактически сдувают газовые облака, из которых они образовались. Это можно увидеть здесь: яркое звездное скопление внизу слева образует полость, или пузырь, окруженный ионизированным газом области HII

В центре каждой галактики со значительным звездным балджем всегда есть компактная сверхмассивная черная дыра. В предыдущей главе мы узнали, что в квазарах и некоторых других галактиках такая черная дыра активно растет за счет аккреции вещества, что приводит к выделению огромного количества энергии, которая может доминировать в выработке энергии галактики. Однако в большинстве галактик сверхмассивная черная дыра пребывает в состоянии сна и покоя. Эллиптические галактики, несмотря на то что не образуют новых звезд, также могут содержать в своем центре активные черные дыры. Они приводятся в движение аккрецией вещества и способны излучать энергичные частицы (например, электроны) наружу со скоростями, близкими к скорости света. Когда эти быстро движущиеся частицы взаимодействуют с другими газовыми и магнитными полями в галактике, излучаются радиоволны. Иногда мы видим радиопоток – узкий мощный коллимированный (не расходящийся) луч, который может очень зрелищно вырываться из галактики во внегалактическое пространство.

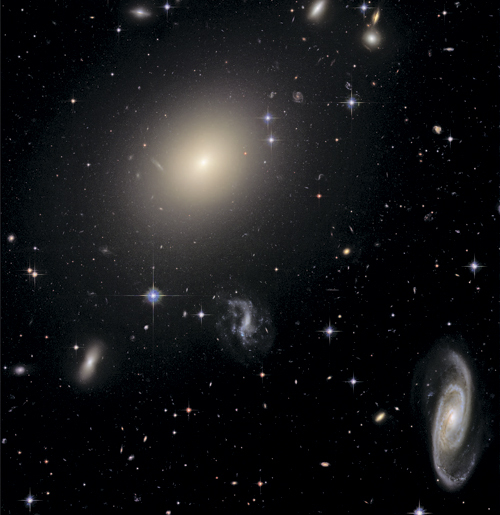

NGC 1316 – это загрязненная пылью эллиптическая галактика. Она входит в состав относительно близкого скопления галактик Печи. Считается, что пыль в этой галактике представляет собой измельченные остатки спиральных галактик, которые слились и сформировали эту систему

NGC 5011b и NGC 5011c – примеры большого разнообразия типов галактик. С одной стороны, у нас есть яркая линзовидная галактика с краями, пылающая светом миллиардов звезд и четко демонстрирующая выступающий диск и структуру балджа. С другой, мы видим относительно свободную сфероидальную коллекцию голубоватых звезд с довольно низким уровнем поверхностной яркости. Эти две галактики, находясь на одном участке неба, разделены огромным расстоянием: карликовая галактика слева довольно близка к нам, тогда как вторая находится в скоплении галактик Центавра на расстоянии около 50 млн пк

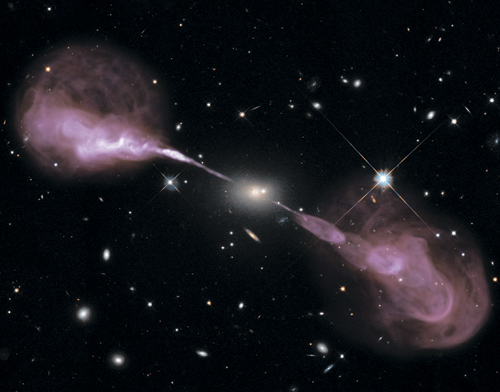

Мой любимый пример – галактика Центавр A, знакомая вам по однометровой модели куба Местной группы. Если посмотреть на ее изображение, полученное с помощью оптического света, то галактика выглядит вполне стандартной эллиптической (за исключением довольно внушительной полосы пыли). Но стоит сделать снимок с помощью радиотелескопа – и получится совершенно другая картина: вы не увидите звезд (они не являются сильными радиоизлучателями), зато сможете наблюдать две струи, исходящие из ядра и вырывающиеся из галактики, расцветающие в гигантские лепестки радиоизлучения при попадании в межгалактическое пространство, для которого характерно низкое давление. Рентгеновские наблюдения, проводимые обсерваторией «Чандра», также показывают высокоэнергетическое излучение, связанное со струями, в особенности горячий газ, который «шокирован» до высоких температур при выбросе струй в межзвездную и окологалактическую среды. Не имея возможности увидеть галактику Центавр A на других длинах волн света, особенно на радиоволнах, мы были бы лишены многих знаний в области замечательной астрофизики, связанной с функционированием центральной сверхмассивной черной дыры.

На снимке – иррегулярная карликовая галактика Барнард в Местной группе Млечного Пути. Это наш галактический сосед. Карликовые галактики гораздо менее массивны, чем Млечный Путь, и часто представляют собой аморфные скопления звезд и газа, иногда примыкающие к более массивным системам. На этом изображении можно увидеть несколько красных розеток светящегося водорода – сигнатуры активных областей звездообразования в галактике

Это звездное пятно – карликовая галактика в созвездии Печи, спутник Млечного Пути с малой массой. Хотя многие карликовые галактики отличаются неправильной формой, эта классифицируется как сфероидальный карлик, так как морфологически звезды в нем довольно круглые и правильные

Обследования больших участков неба на радиочастотах довольно распространены и представляют совершенно иной взгляд на Вселенную. Галактики, которые испускают струи, такие как Центавр А – совсем не редкость (просто из-за близкого расположения получить ее детальные снимки очень легко), так что по радиоизлучению можно обнаружить и многие другие. Помимо систем с активными ядрами, галактики, которые активно формируют звезды, также являются мощным источником излучения радиоволн. Причина радиоизлучения – ускорение частиц и их взаимодействие с магнитными полями, с которыми связаны все галактики. В этих звездообразующих галактиках ускорение возникает не от черной дыры, а от взрыва сверхновых, мощно отталкивающих электроны и разгоняющих их через межзвездную среду вплоть до значительной доли скорости света. Электроны из остатков сверхновых встречаются и в галактике, испускающей своего рода непрерывное излучение, которое называется синхротронным. Таким образом, обнаруживая радиоизлучающие галактики, мы видим активно растущие системы. Зачастую это выгодно для нас, потому что радиоизлучение не подвержено поглощению межзвездной пылью, в отличие от видимого света. Это позволяет найти популяцию активных, но затененных пылью галактик, заметить которые в ходе традиционного визуального наблюдения невозможно.

Некоторые сверхмассивные черные дыры в центрах галактик сейчас активны, другие – нет, но все они должны были как-то сформироваться, а значит, каждая из них должна была пройти через определенные фазы роста. Когда астрономы начали изучать свойства этих черных дыр и их связь с галактикой-хозяином, то выявили интересную корреляцию, приоткрывшую увлекательную часть истории формирования галактик. Составляя диаграмму массы центральной черной дыры, которая может быть измерена спектроскопически с помощью другого метода распределения скорости по отношению к массе звезд в окружающем балдже, астрономы выявили очевидную зависимость: чем больше балдж, тем больше черная дыра.

Радионаблюдения могут выявить замечательные вещи. На этом комбинированном изображении в радиоволнах (пурпурным) и оптическом свете радиогалактика Геркулес А раскрывается во всей своей красе. Центральная эллиптическая галактика содержит активную сверхмассивную черную дыру, которая питается за счет аккреции нового вещества – газа, пыли и звезд. Этот процесс порождает мощные струи радиоизлучения, вырывающиеся из галактики во внегалактическое пространство. Подобно струе дыма, радиоизлучение в итоге развеивается на большом галактическом расстоянии. Подобные радиоисточники относятся к самым мощным галактикам во Вселенной и играют важную роль в истории эволюции галактик, поскольку энергия, которую они накапливают в галактике-хозяине и локальной галактической среде, может модифицировать историю образования звезд в галактиках в ходе процесса обратной связи

В какой-то степени это неудивительно: как часто говорят астрономы, «большие вещи остаются большими». Но удивительна здесь именно разница в физических масштабах, участвующих в процессе. Сверхмассивная черная дыра и сфера ее влияния в миллионы раз меньше размеров окружающего балджа – как муха меньше собора, в который она залетела. Проще говоря, как черная дыра в центре балджа «знает», что она должна быть большой, если балдж большой? Если размер центральной черной дыры и размер балджа как-то физически связаны, то какой процесс может контролировать рост этих двух элементов так, чтобы они составляли тандем? Если такой процесс существует, то это основополагающий закон эволюции галактик.

Ведущая теория говорит о том, что рост центральной черной дыры и звезд в балдже происходит примерно в одно время и что он связан механизмом, называемым обратной связью. Как и звездам, центральным черным дырам требуется материал, из которого они могут образовываться, то есть газ. Под действием силы тяжести он коллапсирует, образуя галактики и компактные объекты (газомолекулярные облака, звезды и др.), но гравитация – не единственная сила, действующая в процессе роста галактики. Черная дыра аккрецирует вещество, что может привести к выбросу энергии в виде интенсивного электромагнитного излучения и механических струй, которые пробиваются сквозь галактику. Эта энергия не просто исчезает во внегалактическом пространстве – она взаимодействует с тем, что встречает на своем пути. Поскольку центральные черные дыры погребены глубоко в галактике, набирается достаточно материала для взаимодействия поля ядерной радиации и создающихся струй и потоков.

Существует два основных эффекта, возникающих по мере того, как центральная черная дыра сбрасывает энергию в окружающую среду, – это нагрев межзвездного газа за счет прохождения ударных волн и ионизирующего излучения и фактическое удаление газа и пыли, когда они уносятся потоками, исходящими из растущей черной дыры (просто посмотрите на эти струи в галактике Центавр А: как они могут не влиять на межзвездную среду, проходя сквозь галактику?). Но каковы последствия? Газ в галактике, который был нагрет за счет инжекции энергии из растущей черной дыры, не способен образовывать новые звезды, потому что не может коллапсировать и формировать плотные протозвездные ядра, необходимые для начала синтеза (для этого нужно потерять эту дополнительную энергию). Или, что еще более драматично, газ полностью удаляется из местной окружающей среды. Итак, рост черной дыры оказывает влияние на рост окружающих звезд и тем самым регулирует рост балджа.

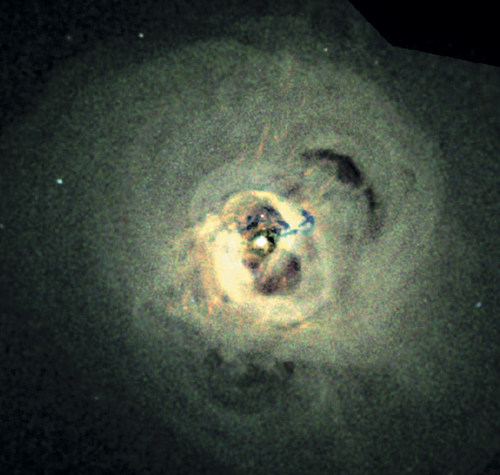

На снимке представлено изображение галактики в центре скопления Персея в рентгеновском излучении. Подобные раковине структуры – признак обратной связи от центральной галактики, вызванной истечениями из центральной сверхмассивной черной дыры, которая активно аккрецирует вещество. Поток отталкивает горячий газ, окружающий галактику и выявляемый в рентгеновском излучении, надувая «пузырьки» и «оболочки», которые распространяются наружу. Этот вид обратной связи регулирует рост массивных галактик, потому что он предотвращает гравитационную аккрецию слишком большого количества газа на центральную галактику, ограничивая тем самым ее звездную массу

По той же причине черная дыра не может поддерживать этот натиск бесконечно: в конце концов она удалит материал, который необходим для роста. Как только черная дыра перестает наращивать свою массу, энергия обратной связи отключается.

Однако через некоторое время окружающий газ начнет охлаждаться и снова падать внутрь (помните: гравитация терпелива и всегда готова к работе). Возможная масса черной дыры и балджа связана с общим резервуаром доступного материала, но взаимодействие роста черной дыры и образования новых звезд, окружающих ее, является формой регулирования, которая, как считается, приводит к наблюдаемой корреляции размеров центральной черной дыры и звездной массы балджа.

Острова в море газа

Механизм обратной связи является очень важной частью нашей нынешней модели роста галактик. Цель компьютерного моделирования, построенного на схемах формирования структуры, – «выращивание» галактик в игрушечных «вселенных». Если в модели не заложен принцип обратной связи, оно приводит к образованию слишком большого количества очень массивных галактик, которых мы не видим в реальности, – то есть когда ничто не противодействует гравитации, галактики становятся слишком большими. Обратная связь обеспечивает естественную модуляцию роста галактики, но это очень сложный процесс, поскольку он включает в себя множество различных астрофизических аспектов, многие из которых все еще довольно плохо изучены. Сегодня много усилий прилагается на то, чтобы пронаблюдать процесс обратной связи в действии. Важны не только черные дыры: любая энергия, которая сбрасывается в межзвездную среду, – будь то детонация сверхновых или звездных ветров и излучение самих звезд – играет роль в процессе обратной связи.

Механизмы обратной связи не просто влияют на скорость роста галактики: они также значимы для распределения и смешивания металлов, образующихся в звездах вокруг межзвездной среды. В некоторых случаях это рассеивание может даже спровоцировать выброс металлов из галактики во внегалактическое пространство. Один из способов увидеть данный процесс в действии – определить далекую галактику, которая находится на небе рядом с еще более далеким квазаром, но не полностью выровнена относительно него. Когда мы берем спектр фонового квазара и исследуем его, то можем найти линии поглощения от металлов из внегалактического пространства, связанные с галактикой переднего плана. Общим элементом является ионизированный магний, обладающий линиями поглощения, которые обнаруживаются в видимой части спектра и поэтому доступны для наблюдения.