Глава 2

Шаг за пределы Галактики

Во Вселенной существует невероятное разнообразие видов и типов галактик, и наша – лишь одна из миллиардов. Конечно, множество из них похожи на наш спиральный Млечный Путь и построены по так называемой спиральной модели с упорядоченной структурой (гранд-дизайн; это обозначение – просто сокращенный вариант для описания сложности этих объектов) и различными уровнями. Так, есть спиральные галактики, которые имеют в центре перемычку (бар); есть маленькие, неправильные и аморфные галактики; есть галактики, сливающиеся и взаимодействующие с искаженными в результате этого процесса формами; наконец, встречаются и массивные галактики без явно выраженного ядра, при этом представляющие собой гигантское сферическое или эллиптическое скопление звезд. Такие галактики отличаются по химическому составу, содержат разные типы звезд и формируют новые звезды с разной частотой. Масса Млечного Пути за счет возникновения новых звезд каждый год увеличивается на массу нескольких Солнц; в самых активных галактиках формирование новых звезд происходит в сотни раз быстрее, чем в нашей, а в некоторых они вообще не рождаются. Расположение галактик в космическом пространстве тоже не случайно: они выстраиваются в определенные системы, структуру которым задает лежащая в основе всего мироздания гравитация. Разные типы галактик, как правило, и располагаются по-разному. Цель моего исследования – внести свой вклад в наше понимание того, почему галактики такие, какие есть, и как они появились. Почему галактик так много? Какие процессы их сформировали и как вся эта система менялась по мере развития Вселенной? Все, что нам сегодня известно, является результатом десятилетий кропотливого и терпеливого наблюдения за небом для сбора данных, позволяющих нам подобрать ключи к ответам на эти вопросы.

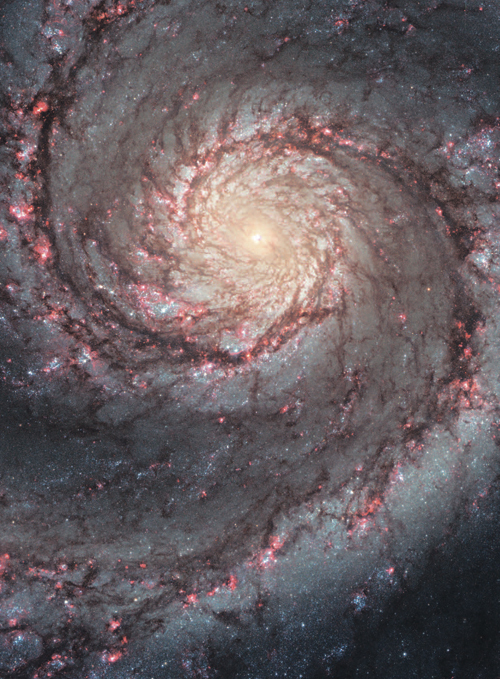

Изображение галактики M74 со структурой типа гранд-дизайн представляет захватывающий вид на самые разные элементы, составляющие эту спиральную галактику, расположенную исключительно удобно для наблюдений с Земли. Яркое светло-желто-оранжевое ядро сияет светом миллиардов звезд – в среднем они старше, чем синие (и более молодые) звезды, которые видны сквозь галактический диск. Пятна красного цвета, напоминающие всполохи лесных пожаров на аэрофотосъемке, показывают области HII, где формирующиеся в гигантских облаках молекулярного газа звезды ионизируют водород – точно так же, как это происходит в нашей Галактике. Сквозь диск и спиральные рукава тянутся кружева межзвездной пыли, словно темный автограф из пепла давно погибших звезд

Сердце галактики Водоворот – еще одной прекрасной спиральной галактики, которая также хорошо видна с Земли. Снимок показывает сложную структуру этих «островов Вселенной». Два спиральных рукава, отходящих от ядра, отличаются особенной яркостью из-за присутствия в них областей ионизированного водорода и густых слоев пыли. Обратите внимание на взаимосвязь расположения участков пыли и мест активного формирования звезд

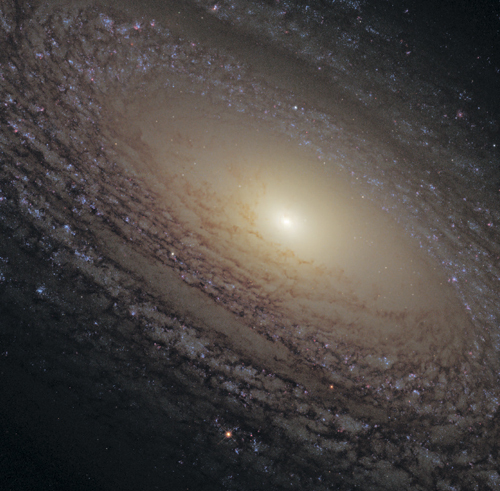

Эффектный вид на спиральную галактику NGC 4921, которая входит в скопление галактик Волосы Вероники, или скопление Кома. Рукава этой галактики не так ярко выражены, как у других ее спиральных «коллег» вроде галактики Водоворот, – возможно, в силу того, что NGC 4921 не так интенсивно производит звезды в своем диске. Это может быть связано и с плотностью межзвездного скопления: часть газа, который необходим для образования звезд, была захвачена во время прохождения галактики через плотную раскаленную межгалактическую среду. Фон снимка обнаруживает несчетное количество дальних галактик самых разных типов: они кажутся гораздо меньше и бледнее, чем NGC 4921

Галактика Черный Глаз, или М64, – пример особенно переполненной пылью спиральной галактики, на что указывает толстая полоса в ее центре, блокирующая бо́льшую часть звездного света

NGC 1300 – спиральная галактика с перемычкой. Яркие спиральные ветви, начинающиеся на концах линейной структуры перемычки, светятся из-за присутствия в них молодых горячих синих звезд и областей звездообразования, центральная часть которых заметно краснее, а значит, звездная популяция здесь в среднем более зрелая. В самом центре галактики видна еще одна спиральная структура, представляющая собой активное ядро галактики с газом и звездами, где также происходит процесс формирования звезд. Структура с перемычкой отчасти отвечает за движение газа и звезд от диска к центру галактики, поскольку она перераспределяет момент импульса. В некоторых галактиках перемычка важна и при формировании балджей

NGC 5584 – флокуляционная спиральная галактика, сияющая новыми молодыми синими звездами, которые образуют скопления по всему диску. У таких галактик спиральная структура менее выражена, чем у галактик типа гранд-дизайн: как и в случае с NGC 5584, для них характерна комковатая, почти диффузная структура, хотя общие черты с морфологией спиральной структуры все еще видны

Центральный регион спиральной галактики NGC 2841, чье яркое гладкое желто-оранжевое ядро красиво контрастирует с извилистыми спиральными рукавами, покрытыми «татуировками» из пыли и испещренными здесь и там синими кластерами новых звезд. Как наблюдатели, мы прикованы к точке внутри диска схожей с NGC 2841. Галактики, откуда смотрим сквозь звезды, газ и пыль на Вселенную, простирающуюся за пределами нашего места обитания

Снимок, сделанный в ближнем инфракрасном диапазоне, показывает спиральную галактику с перемычкой NGC 1365. Формирование перемычки происходит в результате гравитационных возмущений в общем вращении галактического диска, что приводит к удлинению орбит некоторых звезд, за счет чего формируется перемычка. Около двух третей спиральных галактик, известных нам сегодня, содержат перемычки – в том числе и наша

Более масштабный вид на галактику Водоворот (М51). Большая спиральная галактика взаимодействует с маленькой и неправильной, которую можно увидеть на конце одного из спиральных рукавов. Гравитационное воздействие этого маленького компаньона, который, что вполне возможно, прошел через диск М51, повлияло на спиральный рукав большой галактики. Его очертания очень хорошо видны на этом снимке и сияют из-за света новых звезд и областей HII

Совершенно очевидно, что существует что-то, что объединяет самые разные элементы галактик: они все излучают свет – в той или иной форме – или, в некоторых случаях, блокируют его. Если мы определим эти виды излучения или обнаружим «отсутствие» света, то вслед за этим сможем составить карту как нашей, так и других галактик и разложить их на составные элементы. Именно так мы и изучаем Вселенную: мы не можем самолично наблюдать или собственноручно измерять материю и вынуждены полностью полагаться на обнаружение фотонов, которые были излучены, поглощены или отражены, ну или зафиксировать, что мы их не нашли.

Если задуматься, тот же принцип работает и в повседневной жизни: прежде чем прикоснуться к чему-то, вы должны либо увидеть, либо услышать это, чтобы узнать, что этот предмет здесь есть. Что касается зрения, то вы видите фотоны, которые были либо напрямую излучены объектом, например лампочкой, либо отражены от какого-то объекта. Эти лучи попадают на сетчатку глаза, как, скажем, когда пылинки рассеивают солнечные лучи или вы видите свое отражение в зеркале. Или, если речь идет о слуховом восприятии, объект должен каким-то образом вызвать колебания воздуха. Например, жужжащее насекомое рассекает воздух своими крылышками и создает ударные волны, которые достигают вашего уха, создают колебания барабанной перепонки и трансформируются в звуки в вашем мозге. В обоих случаях вы, по сути, не вступаете в физический контакт с объектом, но можете узнать что-то о его свойствах благодаря передаваемому излучению. Например, мне не нужно прикасаться к траве, чтобы сказать, что трава зеленая, и таким образом узнать что-то о ее биологии.

Мы начали изучение космоса, используя только свои глаза, и лишь со временем смогли дополнить наш инструментарий телескопами. Наши глаза воспринимают излучение довольно узкого диапазона энергий, или частот, которые мы видим как цвет. Диапазон этих частот примерно соответствует пиковому диапазону электромагнитного излучения, которое испускается Солнцем и достигает поверхности Земли. И это не просто биологическое совпадение: наши глаза эволюционировали так, чтобы мы могли «видеть» это излучение, что стало мощным преимуществом. Но видимый свет – это лишь малая часть непрерывного электромагнитного диапазона излучения, испускаемого в результате различных процессов, происходящих во всей Вселенной. Мы уже знаем, как можно использовать свет с чуть более длинными волнами, чем воспринимают наши глаза, – например, чтобы пробиться через барьер межзвездной пыли. Развитие нашего инструментария достигло той ступени, когда мы можем присоединять к телескопам оборудование, позволяющее обнаруживать излучение по всему спектру – от гамма-и рентгеновских лучей (с очень высокой частотой и энергией) до радиоволн (с низкой частотой и энергией). Галактики испускают фотоны самых разных видов – как мы узнаем далее, только измеряя их все, мы можем быть уверенными, что проводим полную «перепись» астрофизики, управляющей природой галактик.

Как эмпирическая наука астрономия очень необычна, потому что мы не можем проводить контролируемые эксперименты так же, как это делают ученые в лабораториях. Наоборот, занимая ту ограниченно удобную позицию, ту точку во Вселенной, которую мы называем Землей, все, что мы можем, – это просто выглядывать наружу и улавливать как можно больше излучений. В них закодирована вся история Вселенной. Астрономия в чем-то схожа с археологией. Археологи не могут просто спросить Юлия Цезаря, что он ел на завтрак, – эту информацию необходимо искать в других источниках. Конечно, параллели немного глубже, чем завтрак Цезаря. Как и археологи, устремляющие свой взгляд в прошлое Земли, астрономы вглядываются в глубокий космос. Причина этого кроется в том, что расстояния между другими галактиками и нами настолько огромны, что свет оттуда идет сюда довольно значительное время. Отсюда и появилась такая временна́я единица, как световой год – расстояние, которое свет преодолевает за один год.

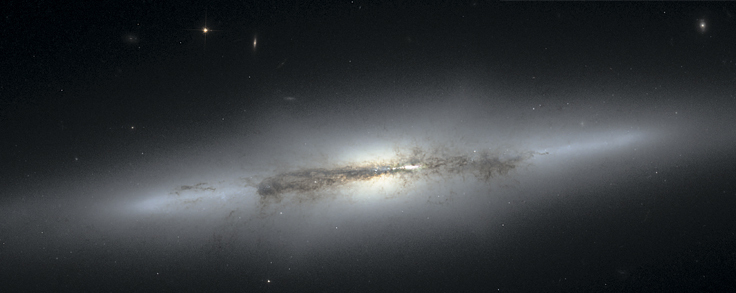

NGC 4710 в скоплении Волосы Вероники – пример спиральной галактики, которая видна с ребра. Это положение позволяет нам оценить типичную плотность диска и круглого центрального балджа. Как и для большинства спиральных галактик, для NGC 4710 характерно сосредоточение четкой пылевой линии, сконцентрированной в середине галактической плоскости, затемняющей и делающей более красными ее центральные области, – этот эффект мы можем наблюдать и в нашей Галактике. Тем не менее выпуклый желтоватый звездный балдж в центре диска хорошо виден, так же как и звездная «оболочка», которая создает размытое белое сияние вокруг балджа и диска

Услышав раскаты грома, вы воспринимаете звук, который раздался несколько секунд назад, когда вы увидели молнию. Точно так же, смотря на галактики, мы видим их такими, какими они были в момент испускания этого света, что могло происходить миллиарды лет назад – настолько беспредельны расстояния в космосе. То же можно сказать и о Солнце: оно настолько далеко от нас, что свету требуется восемь минут, чтобы пересечь внутреннюю Солнечную систему на пути к Земле. Поэтому когда вы смотрите на Солнце (защитив свои глаза подходящим экраном, конечно же), вы видите его таким, каким оно было около 10 минут назад, а когда смотрите на Луну – видите то, что было примерно секунду назад. Разумеется, свету необходимо определенное время, чтобы пересечь то или иное расстояние, поэтому временна́я задержка применима и к повседневной жизни – просто скорость света по сравнению с человеческой шкалой расстояний настолько велика, что мы даже не замечаем разницы.

М104, или галактика Сомбреро, – одна из самых знаменитых на нашем небе. Все дело в характерной морфологии: у нее почти эллиптический ровный звездный балдж и очень четко очерченный диск с полосой из темного пылевого вещества. Галактика Сомбреро повернута к нам почти ребром, но диск слегка наклонен в нашу сторону

Эта временна́я задержка – очень удобный инструмент для астрономов: в сущности, просто глядя на далекие галактики, мы можем увидеть, что происходит (или, скорее, происходило) в ранней Вселенной. Мы буквально открыли окно в прошлое. Цель внегалактической астрономии – не только аудит содержимого Вселенной, но и изучение того, как оно изменялось, а также построение физической модели, которая позволит все это понять. Но как именно астрономия это делает?

На этом снимке, полученном при помощи телескопа «Хаббл», видна линзовидная галактика Веретено. Удлиненная полоса белого сияния возникает благодаря свету миллиардов звезд, бо́льшая часть которых расположена в балдже, доминирующем в этой галактике. Мощные пылевые полосы на центральной плоскости диска практически полностью затемняют свечение позади себя. Линзовидные галактики обычно пассивны – в них больше не рождаются новые звезды, – так что пыль возникла в более ранний период существования галактики, когда здесь еще шел активный процесс формирования звезд. Таким образом, эта пылевая завеса дает нам ключи к минувшим этапам эволюции Веретена. Процесс формирования линзовидных галактик пока еще не до конца понят, но существует вероятность, что они образовались из массивных спиральных галактик определенного типа

На этом снимке в видимом свете изображена еще одна знаменитая галактика – массивный эллиптический Центавр A. Мощная темная пылевая полоса сложной структуры пересекает галактику, что видно по обращенной к нам стороне

На этом снимке крупным планом представлен центр галактики Центавр A, обильно «засыпанный» межзвездной пылью, сквозь которую видно мерцание новых голубых звезд и областей HII. Центавр А – активная галактика, в которой идут процессы звездообразования и роста сверхмассивной черной дыры

На протяжении всей истории наблюдательной астрономии, практически без исключений, ее предмет был одним и тем же – сбор фотонов. Мы – охотники за светом, а эти фотоны – наша единственная прямая связь с дальней Вселенной, ведь их путешествие к Земле от далекой звезды или газового облака заняло, возможно, миллиарды лет. Они практически не встречают препятствий на своем пути, лишь изредка поглощаясь и вновь излучаясь, трансформируясь или отражаясь. В этом плотном потоке света закодирована информация, которую мы должны изучить, чтобы познать историю космоса. К сожалению, учитывая колоссальный размер разделяющего нас расстояния, количество той энергии, которая доходит до Земли из любой галактики, невероятно мало. Чем дальше мы пытаемся, тем сложнее это становится: галактики выглядят все меньше, бледнее, и их труднее обнаружить. Что еще хуже, те мельчайшие сигналы – небольшие порции света, засекаемые нашими детекторами и представляющие собой ничтожную каплю в океане всего излучения, – которые все-таки достигают пределов Земли, тонут вкипящем море электромагнитного шума как естественного, так и искусственного происхождения: от солнечного света, уличных огней, радиопередач и поглощения и повторного испускания инфракрасного излучения каплями воды и водяным паром в атмосфере.

Эллиптическая галактика NGC 1132 отлично иллюстрирует тезис о безупречной сферической форме массивных древних галактик. Эллиптические галактики, как правило, пассивны: они прошли период сборки своей звездной массы в более раннюю эпоху Вселенной, когда интенсивность процесса формирования галактик была значительно выше. Как правило, эллиптические галактики обнаруживаются в самом плотном окружении – звездных группах и скоплениях – и, скорее всего, прошли через период активных слияний в прошлом. Вокруг NGC 1132 можно увидеть тысячи шаровых звездных скоплений, которые маленькими световыми точками окружают звездное свечение галактики. Как и всегда, фон снимка полон еще более далеких галактик – тех самых «городов», оставшихся за пределами нашего видения

Чтобы уловить эти драгоценные частицы информации, астрономам приходится разрабатывать все более хитроумные стратегии и техники, позволяющие очистить их и привести в пригодное для изучения состояние.

Все сводится к двум важнейшим инструментам: телескопу, захватывающему и фокусирующему свет, и детектору, записывающему эту информацию. Самой главной целью в нашей науке всегда была разработка более крупных телескопов и более чувствительных камер и детекторов. К сожалению, астрономическое оборудование очень сложное и дорогостоящее и неизбежно становится все сложнее и дороже. Большинство профессиональных астрономов (таких, как я) не проводят исследования на телескопах, принадлежащих их институтам: они слишком малы и плохо расположены (с точки зрения погодных условий), чтобы выполнять наблюдения необходимым уровнем чувствительности. Так что эти телескопы в основном используются для образовательных целей. Для проведения современных исследований астрономы объединяются в многонациональные консорциумы, привлекая финансирование и экспертное сообщество для создания гигантских телескопов и соединяющихся с ними астрономических камер. При этом в мире есть лишь несколько мест, где можно разместить такие сооружения: поставьте сложнейший телескоп туда, где бол́ьшую часть времени облачно, – и вы зря потратите время и деньги.

Лучшие места для установки телескопов, как правило, расположены высоко в горах, в сухом климате и достаточно далеко от любых цивилизованных поселений, чтобы засветка не снижала качество наблюдения. Разумеется, всегда есть возможность разместить телескопы в космосе (самый известный пример – «Хаббл»), но история с финансированием и техническим сопровождением такого проекта будет не менее сложной. Одно из лучших мест на Земле для ведения астрономических наблюдений – пик Мауна-Кеа высотой более чем 4000 м, расположенный на острове Гавайи, который стал домом для многих лучших телескопов мира. Среди лучших локаций и самая сухая в мире пустыня – чилийская Атакама, где находятся Европейская южная обсерватория и новый комплекс радиотелескопов Атакамская большая [антенная] решетка миллиметрового диапазона, а также Южный полюс – замечательный сухой регион, на котором действует нейтринная обсерватория IceCube.

По мере того, как Земля вращается, «неподвижные» звезды оставляют свой след на небе. На этом снимке с длинной выдержкой – Очень большой телескоп на горе Серро-Параналь, который выглядит карликом на фоне небесной сферы. Даже просто глядя в это бесконечное пространство, мы можем исследовать Вселенную и ее состав и пытаться понять, как она возникла

В мире полно астрономов, мириады астрономических целей, сравнительно немного телескопов и крайне мало времени в году, когда можно проводить наблюдения. Так как же нам все-таки удается сделать хоть что-то? Решение довольно простое: астрономы соревнуются друг с другом за получение доступа к каждому телескопу, составляя краткий запрос с указанием того, что именно они хотят наблюдать и почему, и приводя научное обоснование необходимости проведения исследования.

Предложения направляются в Комитет распределения времени наблюдений с помощью телескопа (англ. Telescope Allocation Committee, TAC), где группа научных сотрудников рассматривает каждый запрос, оценивая научную значимость и осуществимость эксперимента, и затем распределяет драгоценное время пользования каждым телескопом. Если вы хотите просто сделать снимок Луны с помощью восьмиметрового телескопа VLC в Чили, у вас нет ни единого шанса попасть в график его использования. Но если вы активно работаете в актуальном и востребованном направлении и предлагаете какой-то новый интересный эксперимент, обещающий серьезно повлиять на дальнейшее развитие науки, вам может повезти получить временный доступ к телескопу. А если вы хотите сделать что-то совершенно безбашенное (интересное, но с высоким риском неудачи), вас могут попросить сократить проект и провести первичные пилотные работы, которые позволят оценить осуществимость эксперимента, например понаблюдать за одной галактикой вместо десяти, изучить то, что вы обнаружили, а потом уже вернуться к этому в следующем году. Разумеется, на самые большие телескопы, расположенные в самых выгодных для наблюдения регионах и снабженные самым лучшим оборудованием, у нас очень высокий спрос. С похожими проблемами сталкиваются и те астрономы, которые, как правило, не используют телескопы, то есть астрономы-теоретики и работающие с симуляторами, так как бо́льшая часть их исследований выполняется на суперкомпьютерах. Теоретики предпочитают огромные мощные компьютеры, которые могут выполнять самые большие и сложные вычисления, и им нередко приходится биться за время работы на общих компьютерных комплексах высокой производительности – процесс получения разрешения протекает примерно так же, как и у тех, кто добивается доступа к телескопу. К счастью, эти машины не нужно вывозить в столь экзотические и удаленные места: кондиционируемого помещения со стабильной подачей электричества будет вполне достаточно.

Подготовка запроса на получение доступа к телескопу немного отличается от написания научного текста. Все, что нужно сделать, – это продать идею: сделать так, чтобы проект выглядел захватывающим и оригинальным, но в то же время осторожным и консервативным – нельзя быть слишком алчным в своих потребностях, но следует просить достаточно времени, чтобы успеть сделать что-то действительно полезное. Готовя эту бумагу, вы проходите по лезвию бритвы. Как правило, телескопы (или комплексы телескопов, как в Европейской южной обсерватории) делят год на два семестра, и каждый год объявляется несколько «конкурсов заявок». Традиционно астрономы оставляют подготовку предложений строго до дедлайна подачи, что приводит к истерическому написанию заявки в последний момент, когда они пытаются свести воедино сопроводительные цифры, по 20 раз перепроверить время выставления выдержки и технические детали и причесать текст так, чтобы он показался привлекательным Комитету распределения времени. И если им все-таки повезло и комитет наградил их временем доступа к телескопу, которое обычно нарезано на часы или ночи, то теперь они смогут сделать то, чего так страстно желают все астрономы мира: собирать фотоны, изучать Вселенную, лежащую за пределами наших органов чувств, и смотреть на просторы, которые не видел еще ни один человек. Как по мне, эта радость открытия и есть то, что вызывает наибольший азарт в нашей области науки.

Пройдя всю Вселенную и зачастую проведя в путешествии больше миллиардов лет, чем составляет вся история Земли, горстка фотонов, излученных далекими галактиками, попадает в зеркальную ловушку телескопа и фокусируются на детекторе. В этом заключается принцип работы телескопа. Чем сильнее становится наша страсть к как можно более качественной сборке этих драгоценных фотонов, тем больше становятся и сами телескопы: чем больше зеркало, которое собирает фотоны, тем больше света мы можем уловить, а значит, повышается и шанс «поймать» даже самые тусклые и далекие галактики. Когда мы говорим о свете, который был излучен какой-нибудь дальней галактикой, мы определяем его двумя показателями. Первый – это светимость галактики, то есть вся энергия, которая излучается галактикой каждую секунду (а ее очень много). Кроме того, есть еще свет, который мы, по сути, и улавливаем – наблюдаемый поток (а вот его очень мало). Он представляет собой энергию, которую мы перехватываем здесь, на Земле, и которая составляет мельчайшую долю от всей светимости галактики.

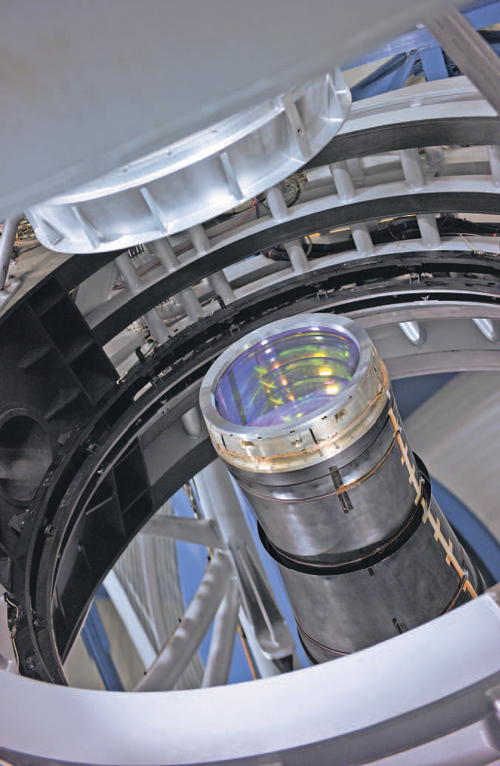

На этом снимке – зеркало и камера четырехметрового обзорного телескопа VISTA, расположенного на горе Серро-Параналь возле телескопа VLT Южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Одна из его главных задач – проводить крупномасштабные исследования неба в ближнем инфракрасном диапазоне, где он может засечь большое количество очень далеких, а значит, и очень древних галактик. Секрет его успеха – широкоформатная ПЗС-камера VIRCAM: собранный четырехметровым зеркалом свет перенаправляется и фокусируется на камере, что позволяет делать большие снимки ночного неба

Представим далекую галактику в виде 60-ваттной лампочки или ее ближайшего энергетического эквивалента. Свет от нее будет излучаться во все стороны, то есть изотропно. А теперь представим, что мы сооружаем сферу, окружающую нашу лампочку со всех сторон. Пусть вся сфера будет матовой, за исключением одного маленького вырезанного квадрата – для точности предположим, что его размер 1 × 1 см. Поскольку излучение изотропно, поток, сияющий (а точнее, текущий) через эту сферу, может быть определен исходя из мощности лампочки и радиуса сферы. Эти 60 ватт растекаются по поверхности сферы, и чем большей мы ее сделаем, тем больше они растекаются. Поток, выходящий через маленький квадрат в сфере, может быть измерен вычислением соотношения вырезанного участка сферы ко всей ее поверхности. Поскольку светимость лампочки (60 ватт) постоянна, если мы сделаем сферу больше, то исходящий через отверстие поток будет меньше. На практике поток течет в соответствии с законом обратных квадратов: если сделать радиус вдвое больше, интенсивность излучения, проходящего через одну и ту же площадь, будет обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника и снизится в четыре раза. Увеличим радиус вчетверо – и интенсивность потока снизится в 16 раз. Как можно заметить, в астрономических масштабах эти гигантские объемы светимости превращаются в маленькие наблюдаемые потоки довольно быстро. Но если вы измерите поток, зная при этом расстояние до его источника или имея какие-то приблизительные его оценки, то сможете использовать закон обратных квадратов, чтобы определить светимость – примерно это мы обычно и хотим сделать, поскольку именно этот путь позволяет узнать, формируются ли в ней все еще новые звезды или нет.

А теперь давайте заменим лампочку какой-нибудь далекой галактикой и посмотрим на нее через наш телескоп. Теперь вместо сферы, окружающей лампочку, представьте вокруг этой далекой-далекой галактики гигантскую невидимую сферу, на поверхности которой примостилась Земля. Поток энергии, то есть фотоны, движется от галактики сквозь эту сферу. Наша задача – уловить какую-то долю этого света, используя зеркала телескопа. Проблема в том, что площадь нашего телескопа по сравнению со всей площадью воображаемой сферы крайне мала, поэтому мы можем уловить лишь ничтожно малую долю этих фотонов. Вот почему мы постоянно создаем телескопы все бо́льших размеров.

«Хаббл», который наблюдает за Вселенной с крайне удобной позиции – за пределами земной атмосферы, – благодаря своим выдающимся возможностям к производству четких снимков произвел революцию в нашем представлении о галактиках. Запущенный в 1990 году, «Хаббл» и сегодня продолжает поставлять науке уникальные данные

На самом деле, как уже было отмечено выше, на Земле крайне мало телескопов, которые могли бы выполнять наблюдения так, как нам нужно, учитывая то, что новые объекты всегда светят слабее и находятся дальше, а наблюдаемая Вселенная безгранична. Поэтому такие телескопы должны не только быть большими, но зачастую еще и размещаться в экстремальных местах: на вершинах гор, на высоких плато или, что еще лучше, в космосе. Все потому, что после путешествия длиной в 10 млрд лет эти фотоны, прежде чем попасть на наши детекторы, должны пройти последний барьер – атмосферу Земли. Она полна помех – из-за молекул, поглощающих фотоны; еще больше положение ухудшают определенные световые частоты. Атмосфера работает как фильтр, который блокирует часть лучей, идущих из космоса. Возьмем, к примеру, ультрафиолетовые (УФ-) фотоны: они представляют собой весьма полезный для астрофизики образец, так как их излучают молодые массивные звезды. Благодаря этому определение уровня интенсивности УФ-излучения галактики может использоваться для установления активности формирования звезд (хотя это довольно сложный процесс). Однако атмосфера Земли исключительно хорошо поглощает УФ-фотоны. И это прекрасно, потому что так она защищает нас от смертельного облучения солнечными УФ-лучами. Но она же делает занятие УФ-астрономией на Земле исключительно трудным, позволяя захватить волны длиной примерно 300 нм, прежде чем все УФ-излучение будет заблокировано. Однако стоит разместить УФ-чувствительный детектор в космосе, за пределами атмосферы, – и проблема исчезает. Один из современных орбитальных космических телескопов – работающий в УФ-диапазоне GALEX (от англ. Galaxy Evolution Explorer – «Исследователь эволюции галактик») – был запущен в 2003 году и закончил свою миссию в 2013-м. GALEX должен был измерять УФ-излучение, выпущенное молодыми массивными звездами в ближних и дальних галактиках, чтобы воссоздать историю формирования звезд во Вселенной. Он выполнял наблюдения, проведение которых на Земле просто невозможно.

Атмосфера не только поглощает часть излучения, которое мы хотим собирать, – она также задает направление, в котором фотоны движутся. Это приводит к получению искаженных и размытых изображений, как если бы мы пытались сфотографировать монету на дне бассейна. И здесь вступает в игру принцип преломления: изменение направления луча (волны), возникающее на границе двух сред, через которые этот луч проходит, меняя скорость. Наша атмосфера – не гладкая и не однородная; она состоит из большого количества разных движущихся и турбулентных слоев и «клеток». Если вы посмотрите не на монету в бассейне, а попытаетесь сфокусироваться на свете звезды, больше похожей на точку на небосводе, то увидите не стабильное яркое свечение, а его размытую, как бы мерцающую версию. Степень размытости, возникающей из-за атмосферы, называется видимостью, и еще совсем недавно она была фундаментальным препятствием для увеличения резкости изображений астрономических объектов, которые можно было сделать с поверхности Земли.

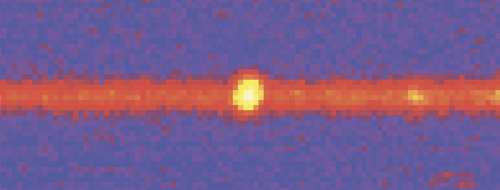

Один из четырех телескопов VLT Европейской южной обсерватории в процессе работы. Яркая полоса стреляет в небо мощным лазером, который используется для создания искусственной «звезды-поводыря» путем возбуждения атомов натрия высоко в атмосфере. Возбужденный натрий светится, как звезда, свет которой используется в качестве эталонного источника для выполнения корректирующей адаптивной оптики, которая может повысить четкость изображений, снятых с Земли, и компенсировать эффект размытия, возникающий из-за турбулентной атмосферы планеты

Для решения этой проблемы есть два пути. Первый – самый простой: запустите телескоп в космос, чтобы вообще не нужно было смотреть через атмосферу. Однако здесь есть другая сложность: запуск объектов на орбиту – слишком дорогой и рискованный процесс. Рискованный потому, что вы должны запустить хрупкий и дорогостоящий инструмент на орбиту, прикрепив его к ракете. Но и отдача велика, и мы, разумеется, приходим к концепции всемирно известного детища космической съемки – телескопа «Хаббл». Он довольно мал, если сравнивать площадь его зеркала сплощадью зеркал наземных телескопов (зеркала очень тяжелые, и поэтому тащить их в космос очень затратно), но зато ему не приходится бороться с поглощением или искажением излучения в атмосфере, так что он производит исключительно четкую и высокочувствительную съемку. Второй путь – разработка какой-то наземной технологии, которая позволит скорректировать помехи, вызванные земной атмосферой. В этом случае можно использовать самые большие зеркала, вес которых не позволяет развернуть их в космосе. Тогда видимость с поверхности Земли улучшится, и разрешение наземных телескопов с такой технологией может даже превзойти «Хаббл». Секрет заключается в активном контроле оптики телескопа, чтобы компенсировать стремительно меняющуюся модуляцию поступающих световых лучей, в результате корректируя искажения, вызванные атмосферой. Чтобы добиться эффективности выполнения исследований, эту коррекцию нужно производить несколько сотен раз в секунду. Звучит нереально, не правда ли? Тем не менее технология существует – это называется адаптивной оптикой, и вот как она работает.

Представьте, что вы бросили камень в бассейн со стоячей водой и наблюдаете за тем, как по поверхности воды расходятся круги от точки его падения. Возле места удара круги сохраняют отчетливую округлую форму, но чем дальше от него, тем шире становится их окружность и тем больше они становятся похожими на параллельные волны. Те же принципы действуют и в отношении лучей света от отдаленных астрономических источников, входящих в столкновение с атмосферой Земли. К тому моменту, когда излучение достигает Земли, световые лучи приобретают форму идеальных параллельных волн, но при прохождении через атмосферу ее молекулы нарушают это идеальное состояние и искажают параллельные очертания, что и приводит к «размыванию» изображения. Для научных целей нам необходимо убрать это вмешательство, возвращая входящим волнам их параллельное состояние.

Чтобы это сделать, нужно отслеживать искажения в ярком эталонном «точечном» источнике, подобном звезде. При отсутствии атмосферных искажений звезда должна выглядеть как одиночный устойчивый источник света с характерными формами. Если рядом с местом вашего наблюдения такой яркой звезды нет, на помощь приходят телескопы с мощным лазером, который может создать фальшивую звезду, захватывая атомы натрия, находящиеся в тонком слое атмосферы на высоте 100 км. Отслеживая модуляции этого опорного источника в виде искусственной звезды, специальная аппаратура выявляет и корректирует искажения, вносимые земной атмосферой, как если бы мы смотрели на него не через атмосферу, а из космоса, – для приближения к реальным условиям размеры зеркала телескопа могут быть изменены (совсем немного). Один из способов достижения такой компенсации – использование специально сконструированных зеркал с крошечными сегментами, которые могут двигаться вверх и вниз, изменяя очертания поверхности зеркала, что позволяет разгладить входящие волновые фронты. Это примерно то же, что подбросить в воздух теннисные мячики, а затем попытаться поймать их все строго в один и тот же момент. Результаты работы адаптивной оптики изумительны – почти 30-кратное улучшение разрешения по сравнению с обычными наземными наблюдениями.

Охота на фотоны при помощи зеркал сама по себе бессмысленна. Чтобы получить какие-либо научные результаты, эта энергия должна быть записана: здесь нам поможет прибор с зарядовой связью, или ПЗС (англ. Charge-Coupled Device, CCD). Это устройство, заменившее фотопластины прошлого, вот уже более 20 лет используется практически во всех астрономических детекторах. Сегодня данная технология используется во всех сферах нашей жизни. И как же она работает?

ПЗС – это двумерный массив детекторов, аналогичный пикселям в цифровом изображении (в своем простейшем применении они фактически создают содержимое пикселей в изображении). Каждый детектор выполнен из полупроводника, выполненного, как правило, из поликремния; фотон, попадая на один из таких детекторов, может вырабатывать небольшой электрический заряд. Количество заряда, возникшего в результате прохождения фотона через детектор, увеличивается линейно, так что если мы погрузим наш чип в фотоновую ванну, другими словами «экспонируем» ПЗС, то сможем создать большой заряд, который будет соответствовать количеству света, попадающего на него во время экспозиции. Зарядом можно управлять с помощью напряжений, и поэтому после подходящего времени экспозиции мы можем «считывать» заряд в каждом пикселе, перетаскивая сигнал в каждом детекторе на края ПЗС, где он может быть электронно усилен и пропущен через преобразователь, который превращает аналоговое напряжение в цифровой сигнал (так называемый аналого-цифровой преобразователь). На этом этапе мы можем сохранить информацию для последующих поколений в двумерном массиве пикселей – цифровом изображении, загруженном в память. И здесь начинается самое веселье.

Для вашей цифровой камеры закрытие затвора является завершением ее работы. Изображение, получаемое на экране, обычно представляет собой чрезвычайно точное воспроизведение сфотографированного вами объекта и не требует большой, если вообще какой-либо, последующей обработки. Но повседневная фотография пользуется преимуществом, в котором столь нуждаются астрономы и которого, как правило, им не хватает, – отношением «сигнал – шум». Проще говоря, сигнал, который мы обычно ищем, например свет, испускаемый какой-то далекой галактикой, часто затмевается излучением с неба и может быть сопоставим по размеру со случайными флуктуациями или шумом при считывании каждого детектора. Иногда нам даже приходится беспокоиться о количестве «темного» сигнала, возникающего из-за образования заряда в каждом детекторе в результате теплового производства электронов в полупроводнике и присутствующего, даже когда на ПЗС не падает свет. То есть, если кратко, необработанные астрономические данные – это безобразная свалка информации. Мало того, что нам обычно приходится комбинировать множество экспозиций одного и того же участка неба в поисках нужного сигнала, так мы еще и должны проводить серьезную последующую обработку, чтобы получить изображения научного уровня или хотя бы того, что можно было бы счесть «красивыми картинками». Этот процесс называется сокращением данных, так как мы начинаем работу с большим количеством данных и в итоге отбрасываем существенную часть, сводя их в одно изображение.

ПЗС – не единственные детекторы, востребованные в астрономии. Мы постоянно развиваем (вернее, эксплуатируем) технологии, позволяющие обнаруживать другие формы излучения далеких галактик. Например, я пишу этот текст, сидя в гостинице в Хило, на Большом острове Гавайи. Я здесь, потому что помогаю с вводом в эксплуатацию новой камеры на телескопе Джеймса Клерка Максвелла под названием SCUBA-2. Это камера, чувствительная к субмиллиметровым волнам, то есть к свету с длинами волн 450 и 850 микрон.

В этом случае не подойдет традиционное полупроводниковое устройство – понадобится нечто куда более экзотическое. SCUBA-2 по-прежнему использует двумерный массив пикселей, но при этом каждый детектор – это сверхпроводящий «датчик границы перехода», который поддерживается при температуре чуть выше абсолютного нуля. Эти устройства могут измерять субмиллиметровые фотоны по небольшому изменению температуры, которое они передают при попадании на детектор, что меняет электрическое сопротивление (его можно измерить как небольшой сдвиг в напряжении, обычно в миллиардную долю вольта). Напряжения можно преобразовать в цифровой сигнал, который затем сохраняется. Таким образом мы получаем способ записи попадающего к нам света. Как показывают эти примеры, подходы к практической реализации задачи зависят от движения вдоль электромагнитного спектра, но общим во всех вариациях остается преобразование входящего электромагнитного потока в цифровой сигнал: его можно откалибровать так, чтобы получить данные о количестве энергии, поступившей на определенную частоту света. Это и есть наш ключ к интерпретации результатов наблюдений за далекими галактиками.

Прежде чем SCUBA-2 приступит к своим научным обязанностям, следует досконально изучить механизмы работы камеры и данные, которые она может поставлять. То есть мы пытаемся не только использовать инструмент, чтобы найти что-то новое, но и разобраться в нем самом. Эта камера была установлена на телескопе совсем недавно, и, пока я пишу эти строки, ее готовят к эксплуатации, проводя множество испытаний и устанавливая многочисленные настройки. К тому времени, когда вы начнете читать эту книгу, SCUBA-2 будет проводить настоящие астрономические исследования.

Внедрение в промышленную эксплуатацию любого нового инструмента – процесс сам по себе захватывающий, как бы этот механизм ни расстраивал и ни разочаровывал техников и инженеров, которые его создали. Но наша задача – не просто встроить прибор в телескоп и открыть затвор. В случае со SCUBA-2 весь агрегат сначала должен быть охлажден до криогенных температур – около градуса выше абсолютного нуля, – после чего уже проверяются все отдельные детекторы: каждый ли работает, все ли они одинаково реагируют на входящие фотоны, какие могут быть искажения. Кроме того, необходимо разработать новое программное обеспечение для управления камерой и обработки исходных данных, которые с нее поступают. Все эти подготовительные процессы требуют немало времени, но они крайне важны для успешного проведения научных экспериментов: чтобы корректно интерпретировать новые результаты, нам необходимо точно понимать, как работает прибор.

На субмиллиметровых длинах волн основная часть сигнала, который видит камера, на самом деле исходит от атмосферы Земли, и эта составляющая чрезвычайно изменчива. Сигнал с неба, равно как и случайные смещения, рост усиления и скачки данных, вызванные различными сбоями и другими происками злых сил, должен быть аккуратно выделен из общего массива. Поскольку устройства камеры SCUBA-2, которые считывают сигнал, также являются отличными магнитометрами, мы получаем на картах еще и некоторое остаточное «излучение», вызванное загрязнением от магнитного поля Земли. К счастью, мы можем удалить этот сигнал, используя некоторые хитрые методы обработки и экранируя чувствительный инструмент от как можно большей части магнитного поля. Причина, по которой нам нужна субмиллиметровая камера, заключается в том, что галактики испускают огромный спектр разнообразных форм излучения, источники которого – различные компоненты галактик и происходящие в них физические процессы. В случае субмиллиметровых полос этот свет связан с холодной пылью и газом в областях звездообразования. Но мы должны научиться улавливать все формы электромагнитной энергии, приходящей к нам из других галактик.

Каждый день мы имеем дело с самыми разными проявлениями электромагнитного излучения, будь то рентген в больнице, микроволновая печь на кухне или аналоговое радио. Совершенно очевидно, что источники (и природа) излучения, с которым мы сталкиваемся каждый день, сильно различаются и играют разные роли в нашей жизни, но они постоянно нас окружают. Нашим глазам доступны только те волны, к восприятию которых они приспособлены, тогда как радиоприемники и телевизоры могут «видеть» – в некотором смысле – фотоны с длинами волн, намного превышающими видимый свет.

Представьте, что вы можете видеть только радиоволны – тогда мир вам казался бы совсем иным. На самом деле он был бы абсолютно неузнаваемым по сравнению с тем, что мы видим обычно. Но радио могло бы рассказать вам о нашем мире что-то совершенно новое, чего нет в обычном, видимом свете. Только взглянув со всех возможных углов, мы можем создать целостную картину того, как работают галактики. Это называется многоволновым подходом.

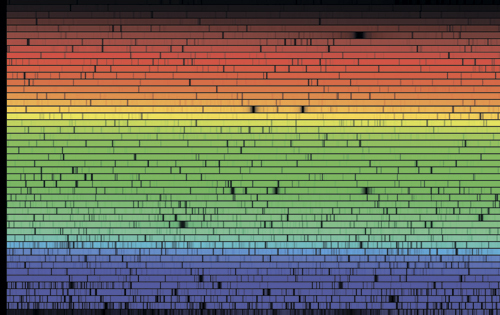

Лучшим примером этого подхода могут стать многоволновые изображения нашей Галактики. Все небо нанесено на карту при помощи различных телескопов – от использующих гамма- и рентгеновские лучи очень высоких энергий до УФ-и видимого диапазонов, ближнего, среднего и дальнего инфракрасного и миллиметрового и, наконец, радиодиапазонов. На изображениях неба на любой длине волны преобладает излучение диска и балджа нашей Галактики, и эти карты обычно сориентированы так, чтобы диск горизонтально проходил через центр изображения, проецируясь в то, что мы называем галактическими координатами.

Оптический, или видимый, свет показывает излучение звезд, но по направлению к средней плоскости диска и в центре балджа есть темные пятна, где вид заслоняет межзвездная пыль. Если обратиться к ближнему инфракрасному диапазону (с длинами волн несколько микрон), картина изменится. Мы все еще видим звезды, но на этот раз темных пятен стало меньше: фотоны ближнего инфракрасного диапазона рассеиваются и поглощаются не так легко, как фотоны с оптической длиной волны, что позволяет нам смотреть сквозь межзвездную пыль, как если бы ее там не было. Сейчас мы видим преимущественно свет более старых звезд в Галактике, которые излучают бо́льшую часть своего света в ближней инфракрасной области спектра, причем балдж и диск ярко светятся. Перейдем к дальнему инфракрасному излучению: здесь мы увидим свечение самой межзвездной пыли, снова сконцентрированной в диске и переизлучающей энергию, которую она поглотила от падающего звездного света. Если мы взглянем на очень специфическую радиочастоту – 1,4 ГГц (эквивалентной длине 21-сантиметровой волны), – то обнаружим в Галактике атомарный водород. В этом случае балдж будет не таким заметным, потому что бо́льшая часть радиоизлучения берет свое начало в узкой средней плоскости с атомарным газом в плотном диске Млечного Пути. Если продолжить и просканировать весь электромагнитный спектр, то мы получим полный комплект волн. Все эти разные виды на нашу Галактику представляют собой слои, которые мы можем снять, чтобы понять ее структуру и физику. Мы можем проделывать это как с нашей Галактикой, так и с любой другой. Главное, что мы должны понимать, – любое одноволновое представление о галактике всегда будет неполным, и только объединив данные, мы сможем увидеть полную картину.

Обычно, когда мы просто делаем снимок неба с помощью телескопа, ПЗС или какого-либо другого детектора, мы лишь собираем весь свет, который проходит через какой-то фильтр перед детектором или, в радиоастрономии, диапазон частот, передаваемый приемником, который работает иначе, чем ПЗС. В режиме видимой и ближней инфракрасной длины волны фильтры разделяют оптическую (видимую) часть электромагнитного спектра на сегменты, переходя от синего к красному, – вместе они называются фотометрическими системами. Каждый фильтр ограничивает диапазон частот света, который может попасть в детектор. Самые широкие, то есть охватывающие самый большой диапазон по частоте, – широкополосные фильтры. Изображения далеких галактик, полученные с помощью таких фильтров, предоставляют морфологическую информацию о распределении звездного света: форме галактики (скажем, спиральной или эллиптической), размере балджа по сравнению с диском и т. д. Такие изображения – и есть самая привлекательная сторона астрономии. Но в этом широкополосном свете закодировано намного больше информации. Он может быть разложен подобно белому свету, проходящему через стеклянную призму: цвета, составляющие белый свет, разделяются, потому что монохроматические фотоны преломляются, или изгибаются, слегка различаясь в зависимости от их частоты, то есть цвета. Поэтому когда белый свет проходит через призму, мы и видим радугу цветов – мы рассеяли свет.

Представьте, что вы держите призму и проецируете радугу на экран. Если измерить интенсивность света в каждом из цветов, можно обнаружить, что она увеличивается и падает с каждой определенной отметкой, достигая пика около зеленой/желтой отметки, – это «спектр» нашего Солнца: распределение энергии, испускаемой как функция частоты. Мы можем использовать спектр, чтобы узнать о составе и физике Солнца. Но это всего лишь одна звезда; измеряя спектры целых галактик, мы видим комбинированный свет миллиардов звезд, а также газ между ними.

Чтобы измерить астрономические спектры, мы можем использовать и детекторы ПЗС для записи фотонов, но критически важным здесь становится наличие в аппаратном обеспечении дисперсионного элемента. Он может представлять собой призму или, что сегодня встречается чаще, решетку (по сути это набор узких щелей, расположенных близко друг к другу, которые рассеивают свет за счет дифракции при прохождении волн через решетку) или гризму (объективную призму), то есть комбинацию призмы и дифракционной решетки, которая пропускает свет, не смещая его спектр. Каким бы ни был дисперсионный элемент, его цель – разделение света в соответствии с частотами его компонентов, поэтому белый свет или любой диапазон частот, пропущенный фильтром, становится радугой. Это дорого обходится с точки зрения времени, которое необходимо потратить на проведение наблюдений, ведь, когда мы рассеиваем свет, полная энергия в световом пучке распределяется в соответствии с интенсивностью спектра. Подобно маслу, которое мы размазываем по хлебу, в этом случае свет распределяется по большему количеству ПЗС-пикселей, чем если бы он не проходил через дисперсионный элемент. Поэтому в данном случае, как правило, требуется гораздо более длительная экспозиция для получения спектра, чем при простом фотографировании объекта, где весь свет концентрируется на меньшем количестве пикселей.

Одного наличия чувствительной аппаратуры и больших телескопов недостаточно; географическое расположение этих объектов также имеет большое значение, и, поскольку мы постоянно расширяем границы исследований, астрономы предъявляют все более высокие требования к местам, где можно разместить телескопы. Одно из них – скромная гора Серро-Параналь высотой 2000 м в чилийской пустыне Атакама, расположенная примерно в 120 км к югу и вглубь от северного прибрежного города Антофагасты и почти в 1000 км к северу от Сантьяго. Достаточная высота, исключительно засушливые условия, стабильная атмосфера и удаленность делают эту локацию прекрасным местом для астрономических наблюдений. Из Южного полушария можно увидеть Большое и Малое Магеллановы Облака. Эти две карликовые галактики – мало-массивные, относительно слабые и отнесенные к классу нерегулярных – являются спутниками гораздо бо́льшего Млечного Пути и множества известных созвездий, таких как Южный Крест, которые не видны из Северного полушария. Многие интересные галактики, которые мы хотели бы наблюдать, да и в принципе большая часть неба, видны только из Южного полушария, так же как и некоторые галактики видны только из Северного. Вот почему нам нужны телескопы в обоих полушариях – еще одна проблема для наблюдателей, оказавшихся в ловушке на поверхности маленькой сферы.

Паранал – это дом поразительных телескопов VLT Европейской южной обсерватории. В настоящее время только два телескопа Кека на вершине Мауна-Кеа на Большом острове Гавайи (еще одной из ключевых позиций для наземной астрономии) с их 10-метровыми сегментированными зеркалами превышают 8-метровый класс оптических телескопов. На Земле есть телескопы с тарелками, намного превышающими 10 м, но они предназначены для обнаружения фотонов с бо́льшей длиной волны, например радиоволн. Отражающие поверхности радиотелескопов выполняются не из посеребренного стекла, потому что радиоволны легко отражаются другими материалами, такими как бетон или алюминий, к тому же изготавливать из них очень большие тарелки намного проще, чем из стекла. Именно поэтому физические размеры телескопов, которые обнаруживают видимые и ближние инфракрасные фотоны, ограничены.

Магеллановы Облака – это две карликовые галактики, являющиеся спутниками Млечного Пути. Облака названы в честь Фердинанда Магеллана – португальского исследователя. Путешествия привели его в южные широты, где видны эти облакоподобные структуры; до него их уже отмечали в своих трудах европейские исследователи в эпоху позднего Средневековья в XV веке, а до них – персидские астрономы в X веке. А для коренных народов Южного полушария Магеллановы Облака уже несколько тысяч лет являются частью привычной картиныночного неба

Зеркала – или «световые ведра», как мы их называем, – лишь одна из частей телескопа. Телескопы VLT оснащены целым арсеналом оборудования, необходимого для захвата, записи и измерения собранных фотонов, например камерами, спектрографами и измерителями интегрального поля, которые могут улавливать фотоны как с ультрафиолетовой длиной волны (до того, как атмосфера Земли начнет блокировать все, что находится ниже длины волны около 300 нм), так и в ближней инфракрасной области на длине волны около двух микрон. Если телескоп или инструмент, прикрепленный к нему, не назван в честь человека (обычно известного астронома), то он обычно становится известен под какой-либо аббревиатурой – даже космический телескоп «Хаббл», названный в честь астронома Эдвина Хаббла, часто называют просто КТХ. У нас среди прочих есть телескоп VLT Европейской южной обсерватории, оснащенный такими инструментами, как ISAAC (от англ. InЂared Spectrometer and Array Camera – Инфракрасный спектрометр и матричная камера), FLAMES (рус. «пламя»; от англ. Fibre Large Array Multi-Element Spectrograph – Многоэлементный спектрограф с большим массивом волокон), HAWK-I (рус. «ястреб»; от англ. High Acuity Wide field K-band Imager – Широкополосный регистратор K-диапазона с высокой четкостью) и VIMOS (от англ. Visible Multi Object Spectrograph – Мультиобъектный спектрограф видимого света).

Точное описание этих приборов не так уж важно. Я просто выбрал их наугад из длинного списка камер и детекторов, используемых в настоящее время. Дело в том, что на разные вопросы, которые ставит перед собой наука, можно отвечать, используя разные инструменты. Например, мы могли бы создать простое изображение галактики с помощью камеры HAWK-I, оснащенной ПЗС, чувствительным к ближнему инфракрасному излучению. Возможно, мы хотим сделать карту более старых звезд в какой-то галактике. Получив наше изображение, мы сможем использовать инфракрасный спектрометр и матричную камеру ISAAC для измерения спектра ближнего инфракрасного света. Сделать это можно, разместив узкую щель на пути света, исходящего из галактики, – и, следовательно, изолировав его от всего остального света, исходящего от неба, или даже от остальных частей самой галактики. Затем нужно рассеять ближний инфракрасный свет от галактики и разбить его на составляющие – аналогичным образом капли дождя образуют радугу, рассеивая солнечный свет. Это позволит определить, сколько энергии испускается на разных частотах, а подробная форма спектра предоставит информацию о составе звезд и газа и об их относительных движениях в галактике.

Надстройка телескопа, включающая в себя защитный купол, зеркала, распорки, вычислительную инфраструктуру диспетчерского пункта, операторов и даже бетонный постамент, на котором все это находится, – довольно статичный процесс, но самое замечательное в инструментах – то, что их можно заменить на новые, если их предшественники сломались или устарели. Старые инструменты демонтируют, а новые устанавливают в специальные порты, куда направляется свет, собранный основным зеркалом. Он рассеивается в определенную сторону благодаря тщательно спроектированной оптической направляющей. Огромное количество усилий и изобретательности инженеров направлено на разработку новых приборов для телескопов, чтобы удовлетворить постоянно возрастающие потребности науки, которые обычно заключаются в достижении более высокой чувствительности и эффективности приборов и снижении их стоимости. Это вынуждает искать новые решения за пределами астрономии, например в сферах ПЗС-датчиков и оптики. Есть также взаимодействие с областями, работающими, казалось бы, в совершенно другой плоскости, такими как медицина: к примеру, принципы измерения волнового фронта, используемые в адаптивной оптике, могут применяться для компенсации дегенерации желтого пятна в человеческом глазу.

Резиденция астрономов, или отель Residencia, на горе Серро-Параналь действительно необычна. В этом отеле размещаются астрономы и другие сотрудники, работающие в Паранальской обсерватории, и больше всего он напоминает логово злодея из фильмов про Бонда (кстати, именно здесь проходили съемки нескольких эпизодов «Кванта милосердия»). Резиденция расположена в нескольких километрах от телескопов, которые находятся на вершине Серро-Параналь. Геометрический фасад отеля выполнен из бетона и окрашен в такой же красный, марсианский оттенок, как и сама пустыня, ажурный фасад здания оформлен стеклами, но бо́льшая его часть спрятана прямо в теле горы: там находятся комнаты, ресторан, тренажерный зал и офисы. Вход в резиденцию – атриум, больше похожий на каверну, украшенную субтропическими растениями. Главным его украшением стал бассейн, который увлажняет необычайно сухой воздух, а также охлаждает разгорячившихся астрономов. Это невероятное место для работы.

Во время наблюдательной поездки к телескопу VLT я имел честь наблюдать за строительством телескопа VISTA – четырехметрового аппарата вдвое меньше телескопа VLT, и предназначенного только для одной цели: проводить большие наблюдения. Он оборудован огромной цифровой 67-мегапиксельной камерой с зеркальным объективом, которая позволяет сделать снимок неба диаметром 1,65 градуса (около трех диаметров полной Луны). Большая площадь в сочетании с отличной чувствительностью камеры делает VISTA эффективным инструментом для создания больших, глубоких карт неба. Благодаря этому мы можем наблюдать тысячи отдаленных галактик одновременно, что важно для статистических исследований, а также получить представление об их распределении в космосе. VISTA проводит несколько исследований во внегалактическом широком поле (особенно хорошо он обнаруживает крайне далекие галактики), а также, разумеется, и в нашей Галактике.

Но зачем тащить телескопы и оборудование стоимостью в миллионы долларов в одни из самых отдаленных и негостеприимных мест на Земле, собирая в итоге лишь несколько фотонов, слегка освещающих нам космическую историю длиной в 14 млрд лет? Если подумать, количество энергии, которое мы на самом деле собираем из астрономических источников, фантастически мало: энергии, получаемой от галактики, которую я изучаю, в секунду на единицу площади примерно в 1000 раз меньше, чем кинетической энергии одиночной снежинки, упавшей на детектор размером с Великобританию. Галактики играют небольшую роль в нашей жизни. Мы знаем, что Земля круглая, что она – не центр нашей Солнечной системы и что есть и другие планеты. Так действительно ли нам нужно знать, что там, за Млечным Путем, куда мы никогда не отправимся в путешествие? Я бы, конечно, сказал, что да.

То, что мы узнаем о Вселенной, и в самом деле пока не дает такой прямой практической пользы, как, скажем, знание о том, что Земля – это сфера. Однажды люди или, что более вероятно, потомки нашего вида (а может быть, автономные машины для исследования, которые они построят) будут исследовать Галактику более масштабно, но этого, вероятно, не случится в ближайшие сотни или даже тысячи лет. И почти наверняка мы никогда не посетим какую-нибудь другую галактику (хотя и во Млечном Пути есть чем заняться любой цивилизации в течение многих эпох). Исследование ближайших областей Солнечной системы человеком и роботом, безусловно, будет жизненно важно для будущих поколений, будь то колонизация Луны и Марса или горные разработки астероидов для добычи полезных ископаемых. Но зачем тогда утруждаться изучением структуры и прочих вопросов Вселенной за пределами нашей Галактики?

Человечеством движут атавистическое очарование миром природы и желание в мельчайших деталях понять его механизм. Это, в свою очередь, требует понимания Вселенной в целом: ее содержания и эволюции. Когда я смотрю на звезды, мне мало просто восхищаться их деликатной красотой и таинственностью. Я хочу знать, что такое звезды: из чего они сделаны, как рождаются, как далеко находятся. Не знать ответов на эти вопросы, по крайней мере для меня, – то же самое, что наблюдать за грозой и не знать, что такое капля дождя. Астрономия дает ответы на некоторые из наших самых фундаментальных вопросов и рисует более ясную картину природы и нашего места в ней. И хотя вопросы обусловлены только нашим желанием понять, сам по себе научный процесс неоднократно доказывал, что он приводит к открытию новых практических решений проблем реального мира. Хороший пример – разработка беспроводной системы Wi-Fi, которая позволяет компьютерам и другим устройствам обмениваться данными по воздуху. Алгоритмы, обеспечивающие бесперебойную передачу и прием радиосигналов (хоть и с небольшими помехами), стали результатом развития методов обработки сигналов в радиоастрономии. Но я думаю, что на самом деле все сводится к одному: мы не прекратили заниматься астрономией по той же причине, по которой не перестаем заниматься искусством – это просто часть нас.

Что мы знаем

Астрономия – древняя наука. Наши первые шаги были небольшими и медленными, но сегодня мы подобны спринтерам. Внегалактическая астрономия все еще относительно молода как научная дисциплина, и мы познаем все больше нового с удивительной скоростью. Лишь за несколько последних поколений мы поняли, что наша Галактика живет сама по себе, а вне ее во Вселенной существует множество других галактик.

Но, с другой стороны, о гелиоцентричности Солнечной системы мы знаем уже почти полтысячелетия. Давайте начнем с небольшого исторического экскурса, который погрузит нас в процесс возникновения исследований эволюции Галактики.

В геоцентрических и ранних гелиоцентрических моделях, которые помещали Землю и Солнце в центр Вселенной, звезды не считались трехмерными объектами, распределенными в пространстве. Скорее, их представляли «зафиксированными» на небесной сфере, прямо за планетами. В конце XVIII века брат и сестра Гершели – Уильям и Каролина – искали доказательства регулярности распределения звезд, подсчитывая их количество на разных участках неба. Они обнаружили, что количество уменьшается по мере удаления от Солнца, и пришли к выводу, что Солнце является центром Вселенной. Однако в наблюдениях Гершеля не учитывалась эта противная, все затемняющая межзвездная пыль, которой, как мы теперь знаем, особенно много возле центра Галактики и которая маскирует истинное количество звезд. Это пример того, насколько современные для того времени измерительные приборы и методы наблюдения не подходили для ответов на возникшие вопросы.

Первое и довольно предсказуемое предположение о том, что мы живем в отдельной галактике, а Солнце и Земля – лишь ее второстепенные компоненты, было сделано английским астрономом Томасом Райтом из Дарема, который в 1750 году опубликовал свой трактат «Оригинальная теория, или Новая гипотеза Вселенной». В этой работе он утверждал, что полоса на небе под названием Млечный Путь видна по той причине, что мы живем в сплюснутом диске звезд. Он даже предположил (ну, или как минимум упомянул), что «облачные пятна», то есть некоторые туманности на небе, – это внешние системы, расположенные крайне далеко от диска. Несколько лет спустя эту идею развил философ Иммануил Кант. О концепции Райта известно главным образом именно благодаря использованию ее Кантом как идеи «островной Вселенной» – такой термин использовал философ при изложении гипотезы о том, что «спиральные туманности» – это другие, далекие галактики.

Даже в 1920-е годы еще бушевали споры об истинной природе спиральных туманностей и размерах Вселенной. «Большой спор» между Харлоу Шепли и Гебер Кертис в 1920 году – яркая иллюстрация того периода. Шепли приводил доводы в пользу того, что Млечный Путь – это и есть вся Вселенная, пространство которой пронизано звездами, газом и пылью. По его мнению, спиральные туманности были частью этой всеобъемлющей звездной системы. Кертис, в свою очередь, защищал модель островной Вселенной, где космос представлялся огромным пространством, а галактики – отдельными скоплениями звезд, разделенные гигантскими расстояниями. В сущности, именно невероятно большие расстояния между Млечным Путем и другими спиральными туманностями стали причиной скептического отношения к островной модели.

На этом широкоформатном снимке, заполненном звездами нашей Галактики, видна туманность Андромеды. Для человеческого глаза галактика Андромеда – всего лишь нечеткое пятно слабого света среди других звезд, и прежде, даже при наблюдениях с телескопом, считалось, что эта спиральная туманность и другие, ей подобные, являются частью Млечного Пути. В конце концов, Млечный Путь содержит туманные области, такие как туманность Ориона, и множество других экзотических объектов вроде шаровых скоплений; так почему же Андромеда должна быть чем-то другим? Однако когда по итогам наблюдений за цефеидами удалось определить расстояние до Андромеды и других близлежащих галактик, стало ясно, что все они – внешние системы, отделенные от нас безбрежным пространством. Это облачное пятно находится от нас примерно в миллион раз дальше, чем звезды, которые его «окружают» на небе

В конце концов, было доказано, что модель островной Вселенной верна. Теперь мы видим, что наша Галактика и в самом деле не находится в центре Вселенной: это всего лишь одно из миллиардов звездных скоплений, причем галактики разделены расстояниями, намного превышающими их размер. Но как мы поняли это эмпирически?

Основное доказательство было получено позже, в 1920-х годах, когда астрономы изучали особый тип звезды в спиральной туманности в созвездии Андромеды. Этот объект также известен как M31, поскольку он был записан под номером 31 в каталоге туманностей и звездных скоплений, составленном в XVIII веке астрономом Шарлем Мессье. В безлунную ясную ночь M31, или галактику Андромеда, можно увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом как вытянутое пятно слабого света. Находящиеся в этой галактике пульсирующие переменные звезды – цефеиды – отличаются от большинства других звезд тем, что они пульсируют с изменением светимости, увеличиваясь примерно в два раза в течение регулярного цикла. Цефеиды названы в честь дельты Цефея – четвертой по яркости звезды в созвездии Цефея и одной из первых в своем роде, обнаруженной в XVIII веке.

Цефеиды пульсируют, потому что эти звезды расширяются и сжимаются. Непрозрачность газа в фотосфере звезды (внешних слоях газа) определяет, сколько света, генерируемого ядерным синтезом в ядре, может фактически уйти от звезды, а не отразиться от газа через газ в процессе поглощения и переиз-лучения. Непрозрачность фотосферы связана с давлением газа: во время цикла расширения и сжатия происходит систематическое изменение плотности газа, давления и, следовательно, общего количества испускаемых фотонов. То, что мы видим, – это регулярное изменение светимости цефеиды, когда она становится то ярче, то тусклее.

Типичная продолжительность цикла пульсации цефеиды чрезвычайно коротка в астрономических терминах. На самом деле эти изменения вполне можно соотносить с человеческой шкалой времени: они могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если вам интересно, то поэкспериментировать можно даже с помощью небольшого телескопа, измеряя яркость цефеид от ночи к ночи и отслеживая их световые колебания. Пожалуй, в Северном полушарии проще всего наблюдать за одной из самых известных цефеид – Полярной звездой.

Не так давно было установлено, что цикл цефеиды дает очень полезную корреляцию: существует тесная связь между длиной цикла пульсации отдельной звезды (временем между пиками яркости) и ее средней светимостью. Цефеиды с более длинными периодами ярче своих «коллег» с более короткими. Это открытие сделала американский астроном Генриетта Суон Ливитт, которая опубликовала свои наблюдения за цефеидами Большого Магелланова Облака в 1912 году.

Почему соотношение «период – светимость» так полезно для нас? Если мы знаем внутреннюю яркость объекта (общее количество энергии, которое он излучает каждую секунду), то можем сравнить эти показатели с его видимой яркостью на небе (потоком, который мы измеряем с помощью телескопа) и таким образом определить, как далеко он находится. Так как наблюдаемая яркость источника падает согласно хорошо известному закону обратных квадратов, если у вас есть данные о внутренней светимости объекта, то есть об общем количестве выделяемой энергии, вы можете, основываясь на законе обратных квадратов, посчитать расстояние до них. Примерно в то же время, когда Генриетта Суон Ливитт сделала свое открытие, датский астроном Эйнар Герцшпрунг откалибровал отношение периодичности к свету, используя расстояния до цефеид в Млечном Пути, для которых он измерил параллакс, связав тем самым технику определения расстояния до цефеид с техникой измерения независимого расстояния. Точное измерение физических расстояний – одна из самых сложных проблем в астрономии, и поэтому мы называем небесные тела вроде цефеид стандартными свечами, потому что они представляют собой объекты, светимость которых хорошо откалибрована.

Эдвин Хаббл и Милтон Хьюмасон обнаружили, что цефеиды в M31 расположены на чрезвычайно большом расстоянии от нас и должны лежать далеко за пределами Млечного Пути. Открытие этих далеких цефеид стало значительным аргументом в спорах об островной Вселенной. M31, безусловно, находится за пределами Млечного Пути – и при этом на очень большом расстоянии от нашей Галактики. Если правильно настроить изображение, позволяющее уловить слабое излучение протяженного звездного диска галактики, то можно заметить, что с точки зрения размещения на небе M31 больше, чем полная Луна. На самом же деле она находится примерно в миллион раз дальше, чем ближайшая звезда. Если бы звездный диск Млечного Пути уместился на трассе кольцевой автомобильной дороги вокруг Лондона, Андромеда оказалась бы где-нибудь под Москвой. Так мы открываем для себя внегалактическую астрономию, точнее, исследования в этой сфере. Смотря на самые глубокие оптические изображения М31 и учитывая все, что мы знаем о внешних галактиках, сейчас кажется очевидным, что эта туманность – автономная и далекая звездная система. Однако это было совсем не так очевидно в прошлом, и нельзя недооценивать, насколько важен этот прорыв в нашем понимании Вселенной. Как и со всеми теориями и моделями Вселенной, прошлыми и современными, мы постоянно стремимся эмпирически проверить, подтвердить и опровергнуть наши гипотезы независимо от того, что говорит нам внутренний инстинкт.

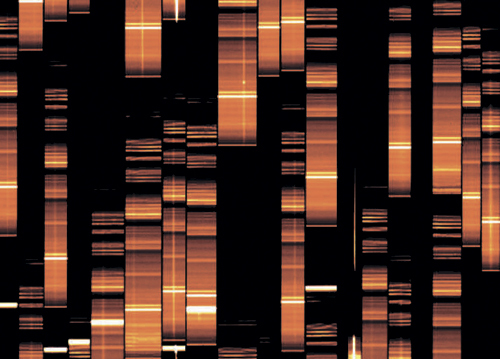

Когда астрономы начали исследовать все больше ближайших галактик – те из них, что расположены достаточно близко к Млечному Пути и, соответственно, достаточно ярки, чтобы их можно было обнаружить с помощью телескопов начала XX века, – было открыто еще более удивительное явление. Оказалось, что свет от далеких галактик более красный, чем ожидалось. И я говорю не о смутной разнице в оттенках: весь свет, излучаемый далекой галактикой, систематически сдвигался к более длинным, то есть более красным, волнам. Отчетливее всего этот эффект проявляется в спектрах галактик, являющихся астрономическим эквивалентом отпечатков пальцев.

Сила спектроскопии

Спектр – это просто измерение количества энергии, излучаемой светящимся объектом, будь то пламя свечи или галактика, на разных длинах волн (или, что то же самое, частотах) света. Например, если мы возьмем свет от Солнца и разделим его через призму, то обнаружим радугу – характерный «континуум» света – с интенсивностью, которая достигает пика на длине волны около 500 нм, что соответствует желтоватому свету. Солнце испускает излучение, которое не входит в видимую для человека часть спектра, подобно ультрафиолету и инфракрасному излучению, но здесь оно слабее. Спектр тоже не совсем гладкий. Яркая непрерывная эмиссия отличается тысячами темных пятен на определенных длинах волн – это линии поглощения, вызванные особыми элементами на Солнце, которые поглощают фотоны очень специфической энергии (и, следовательно, очень специфических частот). Эти темные линии называются линиями Фраунгофера в честь немецкого оптика XIX века Йозефа фон Фраунгофера.

Этот УФ-снимок, сделанный спутником GALEX, дал нам более четкое представление о галактике Андромеда, также известной как М31. На изображении видна сложная структура галактики со спиральными рукавами, окружающими ее центр. M31 мало чем отличается от Млечного Пути. Телескопы, чувствительные к ультрафиолетовым фотонам, могут обнаружить излучение молодых массивных звезд, которые распространены в богатых газом дисках спиральных галактик, где формируются новые звезды, – именно поэтому на снимке видны спиральные рукава. Ультрафиолетовый свет не может пройти через атмосферу Земли, поэтому такие наблюдения должны вестись из космоса

Фраунгофер был, по сути, пионером в области астрономической спектроскопии – не удивительно, что линии солнечного поглощения названы в его честь. При определенных условиях некоторые элементы могут также излучать, а не поглощать фотоны определенной энергии. Они называются линиями эмиссии, или излучения, и выглядят как яркие пятна или всплески в спектре. Если насыпать немного соли в пламя, можно заметить, что оно внезапно станет ярко-желтым: так происходит потому, что при разрушении соли натрий в ней ионизируется, так как энергии пламени хватает для удаления электрона из ядра атома натрия. Когда электрон вернется к своему атому (или, что более вероятно, соединится с другим атомом, который также потерял электрон), энергия, которая ушла на его удаление, высвободится. Поскольку это очень специфическое изменение энергии (квантовая механика говорит нам, что различные возможные уровни энергии в атомах дискретны), оно соответствует и очень специфическому цвету. В случае натрия длина волны испускаемого света составляет ровно 589,3 нм. Именно она дает натриевым фонарям их характерный желтый цвет. Если взглянуть на спектр света уличного натриевого фонаря, можно заметить, что бо́льшая часть света излучается одним из пиков этих эмиссионных линий. Как видите, мы можем использовать спектр не только для изучения звезд или галактик, но линии эмиссии и поглощения открывают и их химический состав.

Из лабораторных испытаний, которые проводятся здесь, на Земле, и из атомной теории мы знаем точные длины волн линий эмиссии и поглощения, создаваемых всеми различными элементами. Их можно сопоставить с линиями излучения и поглощения, наблюдаемыми в звездах и газе ближайших и далеких галактик. Измеряя спектры последних, мы обнаруживаем, что все спектральные особенности систематически сдвигаются вдоль шкалы по длине волны, но относительное расстояние между отдельными линиями излучения и поглощения в спектре остается таким же, как если бы измерения проводились на Земле.

Например, общая линия эмиссии в галактиках называется H-альфа (водородом-альфа) – это одна из линий излучения, испускаемых ионизированным газом вблизи новых звезд, которые мы обсуждали в первой главе. H-альфа – основная спектральная линия в бальмеровской серии линий эмиссии водорода, которая включает H-альфа, – бета, – гамма и т. д. Напомним, что при попадании на атом водорода фотона с нужной энергией электрон может сбежать с орбиты ядра; в этом случае мы говорим, что атом ионизирован. Когда электрон рекомбинируется и восстанавливает свой первоначальный уровень энергии, высвобождается фотон. H-альфа-свет при измерении на Земле имеет длину волны около 650 нм, но мы можем измерить H-альфа в некоторой отдаленной галактике и обнаружить, что длина его волны приближается к двум микронам. Мы знаем, что это – H-альфа, а не какая-то другая линия, так как на это указывает ее положение относительно других линий эмиссии и спектральных характеристик, служащих своего рода идентификацией типа штрих-кода. Тогда в чем дело? Явно не в том, что фундаментальная физика, контролирующая испускание этих фотонов, варьируется от галактики к галактике.

Этот эффект называется красным смещением. Его можно рассматривать как свет, меняющийся аналогично высоте звука сирены на полицейской машине, проезжающей мимо вас (это называется эффектом Доплера). Если бы вы сидели в полицейской машине, то не услышали бы это изменение, потому что находились бы в той же «системе отсчета», что и сирена. Тот же подход применим и здесь. Если бы мы посетили эту далекую галактику, оказавшись в ее «системе отсчета», или, что эквивалентно, перестали бы двигаться относительно нее, то могли бы измерить линию H-альфа на длине волны «системы покоя» – она оказалась бы той же длины, что и волна, которую мы измеряли в лаборатории здесь, на Земле.

Но что если мы не находимся в «системе отчета» этой галактики? С нашей точки зрения – из нашей «системы отсчета», – если далекая галактика движется от нас, то, аналогично изменению тона полицейской сирены, мы измеряем свет, излучаемый этой галактикой, как систематически смещенный на более длинные волны. Общий вид спектра этой галактики не меняется, потому что весь газ, звезды и пыль в ней работают более или менее в тандеме. Все краснеет только для нас. Конечно, если бы источник излучения двигался по направлению к нам, то свет был бы смещен на более короткие длины волн, то есть был бы синим. Красное смещение измеряется через отношение наблюдаемой длины волны (или частоты) «системы покоя» света. Таким образом, красное смещение может быть связано со скоростью галактики относительно Земли вдоль линии нашего обзора.

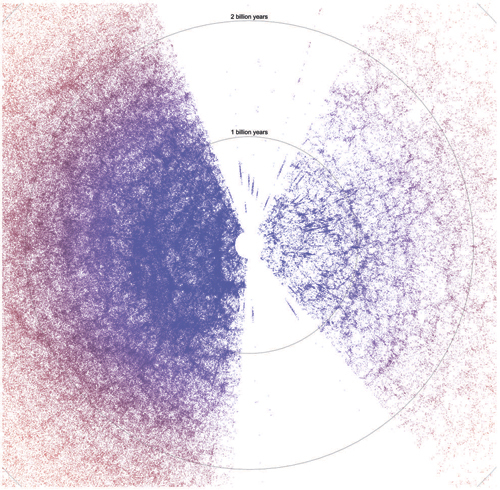

Теперь мы подходим к моменту, который действительно ознаменовал начало эпохи внегалактической астрономии и того, что сейчас мы называем «наблюдательная космология». Эдвин Хаббл, работавший в знаменитой обсерватории Маунт-Вилсон, взял красные смещения нескольких галактик, которые ранее измерялись часто забываемым астрономом Весто Слайфером. Хаббл и Хьюмасон собрали расстояния от переменных наблюдений цефеиды этих галактик, для которых Слайфер измерил красные смещения, и при сравнении красных смещений и расстояний обнаружили корреляцию: в целом, более отдаленные галактики имели бо́льшие красные смещения. Фактически большинство внешних галактик имели положительные красные смещения, и только некоторые из них – голубые. В 1929 году Хаббл опубликовал работу с описанием этого открытия.

Следует отметить, что было и несколько других астрономов, участвовавших в ранних теоретических исследованиях. Например, в начале 1920-х годов Александр Фридман и Жорж Леметр, работая независимо друг от друга и используя общую теорию относительности Эйнштейна, получили первые наметки того, что позднее станет известно как закон Хаббла. (В науке существуют разные взгляды на то, кого именно считать первооткрывателем, поскольку другие ученые тоже работали над раскрытием картины расширяющейся Вселенной, но чаще всего называют именно Хаббла.)

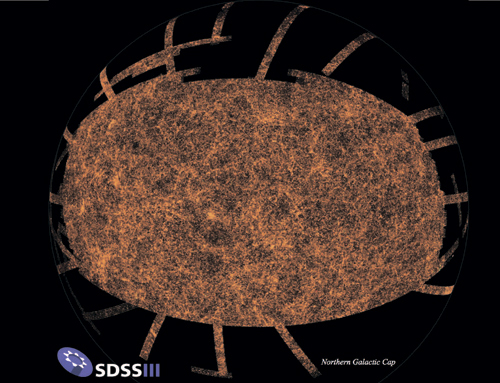

Как и кем бы ни было сделано открытие, результаты этого экспериментального доказательства имели глубокие последствия. Было продемонстрировано не только то, что Вселенная заполнена галактиками, разделенными огромными расстояниями, но и то, что эта комбинация данных – расстояний цефеид и красного смещения – подразумевает доминирующее удаление галактик друг от друга, при этом находящиеся дальше галактики кажутся более быстрыми. Вывод был ясен: Вселенная расширяется. Это было – и при постоянном обновлении данных остается – одним из наиболее убедительных доказательств происхождения Вселенной в горячем Большом взрыве. Просто поверните стрелки часов назад: вещи, которые сейчас удаляются друг от друга, когда-то должны были быть ближе друг к другу. Запустите часы назад достаточно далеко в прошлое – и вы попадете в точку, где вся материя и энергия были сконденсированы в объеме, намного меньшем, чем сегодня. Какой-то механизм, который мы называем Большим взрывом (на самом деле этот термин был впервые использован для критики теории, которую он обозначает), вызвал взрывное расширение из одной точки – как мы предполагаем, отправной точки нашей физической Вселенной. Вопрос о том, было ли что-то до него, – предмет бесконечных домыслов и споров, отчасти потому, что его трудно проверить эмпирически.