Глава 5

Модели мира

Если перейти к опасным обобщениям, то можно заметить, что астрономы делятся на две категории: наблюдатели и теоретики. Последние занимаются в основном созданием и тестированием моделей Вселенной или ее фрагментов (например, галактик) и пытаются понять, как конкретный астрофизический процесс работает, начиная с самых первых законов. Если нам не хватает знаний о функционировании природы (например, об образовании галактик), теоретик должен придумать правдоподобную модель, которая сможет предложить объяснение. Эти модели сравниваются с эмпирическими данными, что позволяет увидеть, работают ли они. За эту часть отвечают, конечно, астрономы-наблюдатели.

Все наблюдатели – эмпирики; к ним в том числе отношусь и я. Используя измерительные устройства (в нашем случае – телескопы и все их составляющие, такие как камеры и спектрографы), мы получаем данные для наблюдения тех или иных феноменов, а затем интерпретируем их в рамках современной модели мира – космологической парадигмы, которая описывает Вселенную как целое. Конечно, между этими астрономическими когортами есть связи: они должны быть, чтобы в результате научного тестирования моделей на основе собранных данных можно было достичь прогресса. И есть те, кто объединяет два астрономических лагеря, используя преимущества подходов и тех, и других. Однако между наблюдателями и теоретиками традиционно существовало соперничество, доходящее до уровня классовой войны, начало которой восходит к временам Ньютона и Флемстида в XVII веке. В то время наша модель Вселенной была сфокусирована на небесной механике Солнечной системы, движениях планет и комет, наблюдаемых такими астрономами, как Флемстид, собравшими данные, на основе которых Ньютон создал свою гениальную работу по гравитации. Без проведения наблюдений этот большой теоретический рывок в нашем понимании гравитации не мог бы произойти. Законы, открытые Ньютоном, актуальны и сегодня.

350 лет спустя наша модель мира называется «Лямбда-CDM». «Лямбда— холодная темная материя», также называется космологией конкорданса) и представляет собой современную стандартную космологическую модель, в которой пространственно-плоская Вселенная заполнена, помимо обычной барионной материи, темной энергией и холодной темной материей. Наша модель – все еще неполная, поскольку мы не до конца понимаем ее основные компоненты. Лямбда является коэффициентом темной энергии, который происходит от уравнений Эйнштейна, этот коэфициент называется «космологической постоянной» (Эйнштейн думал, что это может быть математической причудой, и в то время называл этот неудобный термин своей «величайшей ошибкой»).

Темная энергия – название, данное механизму, ответственному за наблюдаемое ускорение расширения Вселенной, о чем свидетельствует яркость далеких сверхновых. Как и темная материя, она «темная», потому что мы не знаем точно, что это такое (хотя некоторые идеи у нас есть). С точки зрения общего баланса плотности энергии Вселенной она, предположительно, доминирует над темной и «нормальной» материями вместе взятыми.

С точки зрения истории Вселенной темная энергия начала оказывать существенное влияние сравнительно недавно. Предположим, что ускорение продолжается, поскольку это более важно для будущей эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. CDM – это холодная темная материя, другая основная составляющая массы во Вселенной и, как мы видели, важный компонент в формировании, структуре и распределении галактик. «Холодная» в CDM относится к идее о том, что частицы, составляющие темную материю, движутся медленно по сравнению со скоростью света. Также существуют модели, в которых темная материя «теплая», и они дают совсем другие прогнозы эволюции структуры Вселенной. Опять же, обе концепции мы можем проверить путем наблюдения. В настоящее время большинство ученых предпочитают концепцию холодной темной материи.

Мы еще не обнаружили темную материю в экспериментах непосредственно, несмотря на то что по массе она превосходит «нормальную» материю примерно в пять раз. Проблема проста: темная материя, по-видимому, не особо взаимодействует с другим веществом в остальных процессах, за исключением гравитации, и мы должны смотреть на все в астрономических масштабах, чтобы заметить ее (например, изучать кривые вращения галактик или гравитационное линзирование). Если темная материя состоит из частиц, называемых вимпами (акроним от англ. Weakly Interacting Massive Particles – слабо взаимодействующие массивные частицы), то мы могли бы ожидать (очень редко) отдачи частицы «нормальной» материи, когда две из этих частиц сталкиваются («слабо» в вимпе подразумевает, что взаимодействие «нормальной» и темной материй произойти может, но такие события редки). Сейчас ученые проводят эксперименты, направленные на поиск именно этого эффекта.

Примером эксперимента по обнаружению темной материи стали работы с детектором ZEPLIN-III, состоящим приблизительно из 12 кг жидкого ксенона, покрытого сверху небольшим количеством газообразного ксенона (ксенон – один из благородных инертных газов). В эту жидкость были погружены трубки фотоумножителя, чтобы они обнаруживали и усиливали любую сигнатуру отдачи атомов ксенона, когда с ними сталкивается вимп, что создает короткий крошечный всплеск света. Чтобы уменьшить загрязнение сигнала другими частицами, проходящими через ксенон, которые могут вызвать срабатывание детекторов, ZEPLIN-III был помещен на глубину более 1 км под землей в калийную шахту Боулби, расположенную в британской части Северного Йорка, с толстым слоем горных пород, которые экранируют детектор от любого лишнего сигнала. Одним из примеров загрязнения являются космические лучи – высокоэнергетическое излучение, которое постоянно падает на наши головы в результате различных энергетических астрофизических процессов, например взрыва сверхновых. Поток космических лучей значительно ослаблен скалами в несколько сотен метров, что делает шахту идеальным местом для экспериментов с такими приборами, как ZEPLIN-III. До сих пор действительно убедительных наблюдательных данных прямого обнаружения темной материи представлено не было. Возможно, темная материя и не состоит из вимпов – как бы там ни было, поиск продолжается.

Несмотря на всю неопределенность, «Лямбда-CDM» – наша лучшая модель Вселенной. Я понимаю, почему публика может скептически отнестись к фактическому существованию чего-то вроде темной материи: считается, что она повсюду (хотя плотность меняется от места к месту), тем не менее это «повсюду» не оказывает заметного влияния на нашу повседневную жизнь. Но если размышлять в космических масштабах, то тогда становятся очевидными косвенные доказательства наличия компонента темной материи в кривых вращения галактик и движениях звезд, а также в гравитационном линзировании света. Независимо от того, что именно представляет собой темная материя, и ее точной природы описывающая их текущая модель проделывает неплохую работу по предсказанию многих событий во Вселенной, которые хорошо согласуются с данными наблюдений. Да, проблемы в модели есть, но это и не удивительно: цель наших исследований состоит в создании модели, которая может совершенствоваться по мере накопления новых знаний. Если мы получим достоверные данные наблюдений, которые не могут быть объяснены моделью, или докажем, что модель неверна, то она будет отброшена, а мы начнем снова. Примером этого является смена парадигмы, которая произошла, когда модель Вселенной, начавшаяся с горячего Большого взрыва, поборола теорию стационарной Вселенной.

Происхождение в водовороте

Теория стационарной Вселенной, разрабатываемая Фредом Хойлом, Томасом Голдом и Германом Бонди в середине XX века (все они были и остаются высокоуважаемыми астрономами и космологами), описала Вселенную, которая не имела начала, но была всегда. В модели стационарной Вселенной галактики находятся в движении, о чем свидетельствует галактическая рецессия относительно Земли, открытая в начале ХХ века, но сама Вселенная сохраняет постоянную плотность (при усреднении по большим объемам), позволяя новым галактикам возникать по мере расширения космоса. Двумя основными доказательствами, которые обесценили теорию стационарной Вселенной, стали наблюдение космического микроволнового фона – всепроникающего радиационного поля, которое указывает на горячее происхождение Вселенной, – и тот факт, что галактики на больших красных смещениях начинают демонстрировать свойства, отличные от тех, что есть у ближайших к нам. Например, в далекой ранней Вселенной существовало гораздо больше квазаров, чем сегодня. Это означает, что население галактик меняется с течением времени. Поэтому, как ни странно, изобилие квазаров в более ранней Вселенной напрямую связано с тем, что скорость активности – как звездообразования, так и роста черных дыр – в прошлом была выше, чем сегодня. Это указывает на прогрессивные изменения населения галактик.

По мере сбора эмпирических данных теория стационарной Вселенной отошла на второй план. Однако, разрабатывая ее, ученые не потратили время впустую: наукой движет эмпирическая проверка гипотез, и стационарная Вселенная просто не вписывается в картину, которую нам дают наблюдения. На смену ей пришла теория горячего Большого взрыва, описывающая мгновенное образование пространства и времени из одной точки в начальный момент прошлого. Модель «Лямбда-CDM» описывает содержание этой Вселенной, ее геометрию и эволюцию. Она не идеальна, и астрономы признают это (конечно, некоторые больше, чем другие, – в этом деле легко стать догматиком). Например, есть проблемы с тем, как теория работает во времена сразу после Большого взрыва и в описании механики того, как Вселенная могла расширяться так быстро. Точно так же у нас нет достоверной теории о том, как вообще произошел Большой взрыв, или что произошло раньше, или существуют ли другие Вселенные. Это уже совсем другая история. На данный момент астрономы вроде меня используют «Лямбда-CDM» в качестве контекста или структуры, в рамках которой можно интерпретировать наблюдения, и, что более важно, в качестве модели, которая может быть подвергнута тщательному анализу. Наша нынешняя модель мироздания удивительно хорошо объясняет широкий спектр явлений, поэтому мы, вероятно, все же находимся на правильном пути. С другой стороны, в масштабе отдельных галактик и их внутренней работы все еще задействована старая добрая физика. Сами по себе многие принципы физических процессов, действующих в галактиках, достаточно хорошо изучены. Проблема возникает, когда мы пытаемся понять, как все различные физические процессы работают в галактиках вместе. Вот тогда все становится сложнее: мы должны работать по частям, наблюдая за тем, как складывается наш пазл.

Термодинамические свойства ранней Вселенной устанавливают фундаментальный горизонт, за которым мы, наблюдатели, не можем ничего разглядеть. Как мы уже видели, судьбы темной и «нормальной» материй были сплетены с самого начала, и вскоре после образования Вселенной и темная материя, какой бы она ни была, и «нормальная» были равномерно распределены в горячем первичном бульоне. Мы не можем непосредственно наблюдать эту эпоху, потому что фотоны, движущиеся в горячей плазме, были успешно захвачены, будучи постоянно рассеянными заряженными барионными частицами. Это рассеивание означало, что у них не было возможности свободно перемещаться по Вселенной так же, как это получается у света далеких галактик, который относительно беспрепятственно двигается через встречающуюся на его пути материю. Но как только Вселенная расширилась и охладилась достаточно, чтобы электроны объединились с протонами, сформировав таким образом первые атомы и нейтрализовав Вселенную, это рассеивание почти прекратилось. Тогда фотоны – излучение самого Большого взрыва – были выпущены, как лошади на скачках, практически беспрепятственно струясь к нам через постоянно расширяющуюся Вселенную, их путешествие заняло почти 14 млрд лет. Момент высвобождения этих фотонов называется эпохой рекомбинации: в это время фотоны в последний раз рассеялись ионизированной материей на поверхности последнего рассеивания. Это самая отдаленная (или, если хотите, самая ранняя) точка, которую мы можем увидеть во Вселенной. Эта поверхность, а точнее, ее излучение, пронизывающее Вселенную, называется космическим микроволновым фоном, или реликтовым излучением.

Оно представляет собой почти равномерный световой дождь, который с расширением Вселенной был смещен в красную область на микроволновые волны и, как кажется, излучается со всех сторон неба (хотя сигнал от реликтового излучения заглушается микроволновым излучением самого Млечного Пути). Спектр реликтового излучения – почти идеальное черное тело, представляющее тепловое испускание излучения с характерным спектральным распределением, сходным с формой инфракрасного излучения пыли галактик, с которым мы сталкивались ранее. Пик спектра соответствует средней температуре 2,73 градуса выше абсолютного нуля, и это и есть температура космоса – остаточное тепло Большого взрыва.

Реликтовое излучение, нанесенное на карту всего неба такими спутниками, как «Космический микроволновый фоновый обозреватель» (англ. COsmic Background Explorer, COBE), микроволновый зонд анизотропии Уилкинсона и, совсем недавно, космической обсерваторией «Планк» спутником Европейского космического агентства – неравномерно. Существуют колебания температуры – они хоть и незначительны (вариации составляют порядка одной части на 100 000), но имеют фундаментальное значение для истории эволюции галактик. Эти колебания температуры представляют собой колебания плотности, присутствовавшие в горячем бульоне из частиц всего через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. Это те булыжники, из которых построена Вселенная. Флуктуации в реликтовом излучении являются признаком того, что барионы начали оседать в областях высокой плотности, которые росли из-за более ранних квантовых возмущений плотности вещества, когда Вселенная быстро расширялась из одной точки. Детали распределения галактик, которые мы видим сегодня, были сформированы в то время, когда барионы вливались в эти гравитационные борозды, а затем сами усиливали их. Фактически это своего рода «фотография» того времени – снимок Вселенной, когда галактики только начали формироваться. Наши возможности отображения реликтового излучения в мельчайших деталях – одно из главных достижений наблюдательной космологии.

Отсутствующие барионы в скелете Вселенной

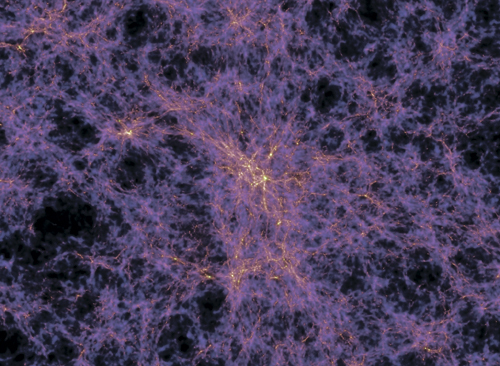

Я воспринимаю темную материю как скелет, покрытый видимой материей – газом и галактиками. Крупнейшие исследования показывают, что галактики распределены по филаментам – скоплениям и группам, связанным между собой в паутину вроде сети крупномасштабных структур, подобно рисунку, который на стакане оставляет пенистое пиво. В нынешней модели галактики выдают эту невидимую сеть темной материи, так же как свет уличных и домашних огней показывает местоположение дорог, городов и селений на Земле, если смотреть на нее ночью из космоса.

Гравитационное влияние темной материи помогло сформировать галактики, превратив барионы в упорядоченные структуры (такие, например, как Млечный Путь). Но есть еще одна интересная сторона в эволюции барионов. Мы говорили об этом на протяжении всей книги, так что вы уже знаете, что «нормальная» материя составляет лишь часть общей массы материальной Вселенной, а остальная масса – это темная. Менее очевидная проблема заключается в том, что только небольшая часть тех барионов, которые представляют такую ничтожную долю от общей массы, вообще находится в галактиках. Из исследований реликтового излучения (статистическое распределение колебаний температуры его фона содержит большое количество данных о свойствах Вселенной непосредственно перед тем, как галактики были сформированы, в том числе о барионной фракции материи во Вселенной), а также измерений обилия первичных элементов, таких как гелий, дейтерий и литий, мы знаем, сколько барионов должно быть во Вселенной в целом. Эти самые легкие элементы смогли сформироваться вскоре после Большого взрыва в процессе, называемом нуклеосинтезом, и их содержание контролируется общей плотностью барионов относительно всей материи.

Мы можем сложить всю массу в галактиках звездного света (видимого и ближнего инфракрасного света), газа (радио-и миллиметровой волн) и пыли (инфракрасного света). Мы можем даже сложить массу барионов за пределами галактик за счет рентгеновского свечения горячей атмосферы в скоплениях галактик и в линиях поглощения элементов во внегалактическом пространстве, которые оказываются подсвеченными яркими квазарами. Но когда мы сложим все это, то обнаружим, что насчитали меньше барионов, чем ожидалось. Остальные пропали без вести, и эта загадка стала известна как проблема пропавших барионов – это показывает, что мы не полностью понимаем принципы формирования галактик.

Глядя в далекую Вселенную, мы можем найти данные по некоторым из барионов, которые сейчас числятся пропавшими. Кроме того, используя спектры квазаров, мы можем искать отпечатки скоплений нейтрального газообразного водорода в галактиках и вокруг них, а также плавающие в межгалактическом пространстве. Одно облако нейтрального газа может поглотить часть света квазара, оставляя линию поглощения на определенной длине волны, соответствующей красному смещению этого облака. Свет от более удаленных квазаров должен проходить через большее количество межгалактического пространства, перехватывая множество облаков на этом пути и вводя множество линий поглощения в спектр квазара. В спектрах квазара может накапливаться так много линий поглощения (все на разных длинах волн), что сеть газовых облаков называется лесом Лайман-альфа. Лайман-альфа— обозначение линии поглощения рассматриваемого водорода; это принципиальный переход атома водорода в серии «Лайман», относящийся к электронам на самом низком энергетическом уровне системы. Измеряя обилие этих облаков нейтрального водорода и их масс, определяемые силой поглощения, а также массу звезд, образовавшихся в галактиках одновременно, мы можем вычислить общее количество барионов в ранней Вселенной. Взглянув на более ранние времена, мы сможем объяснить большее количество барионов, составляющих теоретический итог, чем можем сегодня. Они были потеряны как раз где-то между «тогда» и «сейчас». Пока наша самая лучшая версия состоит в том, что со временем большинство барионов никогда не превращались в галактики или, по крайней мере, не образовывали холодный газ или звезды.

Проблема потерянных барионов проистекает из простого: мы до сих пор не до конца понимаем цикл барионов и течение газа в галактики и из них. Мы уже знаем, что в межгалактическом пространстве много газа. Наиболее очевидным местом его нахождения являются кластеры, где межгалактический газ достаточно горяч, чтобы светиться рентгеновскими лучами. Кластеры торчат, как больной большой палец на рентгеновских снимках неба, однако большинство отдельных галактик не являются сильными излучателями рентгеновского излучения, и даже когда они все-таки излучают его, как, например, квазары, это излучение очень мало. Большие размеры кластеров порождают расширенное рентгеновское излучение, которое поглощает сравнительно небольшие галактики, погруженные в эту горячую атмосферу. Общая рентгеновская светимость кластера может быть преобразована в общую массу газа. Но мы не сможем обнаружить барионы, если они не помогут нам, испуская или скрывая излучение. Одна из теорий состоит в том, что отсутствующие барионы просто находятся в состоянии, которое нам трудно обнаружить, – тепловатый газ, который горяче́е, чем газ в галактиках, но холоднее, чем внутрикластерная среда, температура которой составляет десятки миллионов градусов. Таким образом, этот газ – не слишком плодовитый источник рентгеновского или любого другого излучения, которое мы могли бы легко обнаружить. Это наша ахиллесова пята.

Но где же эта материя, если не в галактиках? Что ж, ответ нам дает архитектура темной материи – крупномасштабной структуры, в которую встроены галактики. Предполагается, что бол2 ьшая часть отсутствующих барионов находится в нитях между скоплениями, содержащими большинство галактик. Подобно тому, как скопления представляют собой гигантские гало темной материи, где находятся галактики, системы в нитях заключены в гало, которые смешиваются, образуя взаимосвязанную сетку темной массы, которая со временем становится все более объемной.

Этой массы достаточно, чтобы привлечь, ускорить и в процессе нагреть межгалактический и исконный газ. Газ разогревается до достаточно высоких температур, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов градусов, что слишком горячо, чтобы разрушиться в галактиках, и слишком холодно, чтобы испускать рентгеновские лучи, которые мы могли бы увидеть. Это огромный резервуар неиспользованного материала, из которого могли бы образовываться новые галактики или черпать для роста уже существующие, но он заточен в лимбе под действием силы тяжести. Этот материал называется тепло-горячей межгалактической средой. Эксперименты по ее обнаружению используют ту же методику линий поглощения, которая позволила нам обнаружить нейтральный газ в спектрах далеких квазаров. Хитрость заключается в том, чтобы найти яркий удаленный квазар вдоль линии обзора нитевидной структуры и получить ее ультрафиолетовый или рентгеновский спектр. Если свет от квазара проходит через плотное пятно тепло-горячей межгалактической среды, то свет может поглощаться присутствующими здесь сильно ионизированными элементами, например кислородом. Атом кислорода, у которого удалены почти все его электроны, будет поглощать свет при высоких энергиях, отслеживаемых ультрафиолетовым и рентгеновским диапазонами. Обнаружение такого сильно ионизированного элемента будет означать присутствие высокоэнергетической газовой среды. Поглощение рентгеновских лучей отслеживает очень горячий газ, а поглощение ультрафиолета – менее горячий, но все еще теплый газ. Такой резервуар был открыт в нашей части Вселенной в сверхскоплении Скульптора, или Стене Скульптора. Скульптор – это созвездие, и в его направлении можно найти похожее на стену сверхскопление галактик, которое представляет собой часть нашей крупномасштабной структуры. Рентгеновские спектры яркого квазара за этой стеной показывают характерный провал – линию поглощения – на правильной длине волны, ожидаемой для сильно ионизированного кислорода, задерживающегося между галактиками в этой плотной структуре.

Бо́льшая часть тепло-горячих межгалактических сред состоит из водорода; кислород и другие тяжелые элементы, задействованные в работе линии поглощения, – просто следовые загрязнения. Единственное место, где могли возникнуть эти тяжелые микроэлементы, – внутри звезд. Таким образом, эти «загрязнители», должно быть, каким-то образом «сбежали» из галактик, в которых они были сформированы, и теперь находятся в этих тепло-горячих межгалактических средах. Это еще одно доказательство циркуляции газа внутри галактик и за их пределами – барионного цикла. Но как насчет большей части тепло-горячих межгалактических сред: как они туда попали? Ответ на этот вопрос лучше всего моделируется в компьютерных симуляциях – мощных инструментах, необходимых для развития нашего понимания Вселенной и ее содержания.

Игрушечная Вселенная

В наше время астрономы часто пользуются компьютерами. В моих исследованиях бо́льшая часть работы связана с анализом данных телескопов. Из «сырых» изображений неба мы стремимся создать откалиброванный продукт из данных научного уровня (скажем, глубокое изображение или спектр), а затем собрать его для получения интересной информации. Необходимая для этого обработка опирается на все более мощное программное обеспечение, поскольку объем данных, создаваемых телескопами, постоянно растет, и требуются более вместительные средства хранения цифровой информации, большая вычислительная мощность и оперативная память. С другой стороны, для теоретиков наиболее важной в использовании компьютеров становится возможность создания симуляции работы Вселенной или, по крайней мере, ее приличного фрагмента. Как и наблюдатели, работающие с телескопами, создающие симуляции теоретики ограничены возможностями программного обеспечения. Всегда есть потребность в более быстрых машинах, большей памяти и большем количестве процессоров, и чтобы все это стоило как можно дешевле. Как и наблюдатели, стремящиеся видеть дальше и яснее, теоретики всегда стараются создать симуляции лучшего качества и с самым высоким разрешением.

Возможно, наиболее важные типы имитации крупномасштабных свойств Вселенной, которые мы имеем, – симуляции N-тела, где N – это количество частиц. Самая простая симуляция N-тела называется проблемой двух тел, которую можно сделать на листе бумаги. Нарисуйте сетку из линий – это ваша модель Вселенной, ограниченная двумя измерениями. Пронумеруйте ячейки, а затем выберите две случайные и нарисуйте в них точку – это два тела из проблемы двух тел. Мы пометим их как A и B. Что мы собираемся сделать? Смоделировать их эволюцию исходя из того, что они подчиняются законам физики. В этом случае мы просто учтем гравитацию.

Представим простейший случай, когда частицы А и В изначально находятся в состоянии покоя и каждая имеет единичную массу. Если мы предположим, что гравитация может быть описана в определениях Ньютона (классический взгляд), тогда каждая частица испытывает силу, которая равна ее массе, умноженной на постоянный фактор (называемый G – универсальная гравитационная постоянная; точные ее цифры в этой модели значения не имеют) и разделенной на квадрат расстояния между частицами. Каждая частица испытывает воздействие этой силы и вынуждена двигаться, потому что сила вызывает ускорение в направлении другой частицы; величина ускорения равна силе гравитации, разделенной на массу частицы (один из законов движения Ньютона).

Далее возьмем еще один листок, перерисуем сетку и затем вычислим местоположение этих частиц, предполагая, что прошел некоторый интервал времени. Мы можем сделать этот интервал настолько длинным или коротким, насколько захотим, но чем он короче, тем точнее мы можем отслеживать положение частиц. Затем мы повторяем процесс: вычисляем силу для каждой частицы, ускорение, добавляем это к текущей скорости каждой частицы и т. д. В этом примере результаты скучны: две частицы просто притягиваются друг к другу и, следовательно, ускоряются навстречу друг другу, что приводит к установившемуся состоянию, когда частицы оказываются сцепленными между собой – наше моделирование ничего не знает о физике столкновений между частицами.

Все становится значительно интереснее, когда мы добавляем другую частицу – теперь мы имеем дело с проблемой трех тел. Поскольку гравитация действует на все объекты с массой, мы должны рассчитать общую силу для каждой тестовой частицы, заданную векторной суммой гравитационной силы между каждой парой: A – B, A – C, B – A, B – C, C – A и C – B. И внезапно это стало немного сложнее с точки зрения количества вычислений, которые нам нужно сделать для предсказания эволюции системы. Теперь вместо того чтобы работать в двух измерениях, давайте рассмотрим все то же самое в трех. И вместо трех тестовых частиц будем использовать миллионы. Именно здесь нам и понадобятся суперкомпьютеры.

Космологические симуляции N-тела не направлены на моделирование эволюции каждой частицы во Вселенной. Вместо этого отдельная частица может представлять довольно большой кусок массы, и если ваша цель состоит в моделировании эволюции крупномасштабной структуры Вселенной, то такое грубое «разрешение» вполне уместно: оно позволяет замаскировать тонкие структурные детали, скажем, отдельной галактики или солнечной системы. Если вы действительно хотите смоделировать в мельчайших деталях что-то похожее на отдельную галактику, то с эквивалентным количеством частиц это сделать можно, но ценой отказа от имитации остальной части Вселенной, потому что теперь вы должны работать с гораздо меньшим объемом. Общее число частиц, которые могут быть смоделированы, зависит от мощности компьютера: для эффективного расчета сил, действующих на каждую частицу, были разработаны умные алгоритмы, например «древовидные коды» и «метод частиц в ячейках» без использования метода полного перебора (или «грубой силы»).

Одна из самых известных и успешных в последние годы симуляций темной материи в N-теле называется «Моделирование “Миллениум”» – это проект, который реализует международная группа университетов под названием «Консорциум Девы» во главе с Институтом вычислительной космологии Даремского университета в Великобритании и Институтом астрофизики имени Макса Планка в Гархинге (Германия). Многие исследовательские группы проводят собственные симуляции, но проект «Моделирование “Миллениум”» стал одним из самых известных. Цель проекта – моделирование эволюции темной материи на большом участке игрушечной «Вселенной»– коробке размером 500 Мпк – с использованием 10 млрд частиц для представления темной материи, причем масса каждой в 90 млн раз больше массы Солнца. Таким образом, в этом моделировании отдельная галактика может содержать 100 или более частиц. Гало темной материи, которое может находиться в галактике, определяется как сгусток темной материи, в пределах которого плотность превышает некоторое пороговое значение, обычно принимаемое за 200 с лишним единиц от средней плотности Вселенной. Такое разделение на гало – удобный способ описания структуры во Вселенной, по крайней мере в моделируемой Вселенной.

«Моделирование “Миллениум”» было самой большой из когда-либо проводившихся симуляций N-тела. Проект работал почти месяц в режиме реального времени на 512 процессорных ядрах суперкомпьютера IBM, что эквивалентно 350 000 часов или почти четырем годам времени работы процессора. Моделирование использовало 1000 Гб физической памяти, выполнило почти миллиард миллиардов операций с плавающей запятой и собрало 20 Тб данных. Суть проекта – увидеть, как смоделированная Вселенная, состоящая только из темной материи, будет из начальных условий развиваться в соответствии с физикой входных данных, что было нашим лучшим предположением, учитывая параметры модели «Лямбда-CDM». Как формируется структура от почти плавного распределения материи в начале Вселенной до сложной сети в наши дни? Как растут гало темной материи? Каково распределение масс гало темной материи и как оно развивается? Моделирование дает нам способ визуализировать теорию и исследовать ее предсказания так, как мы никогда не сможем, вооружившись лишь ручкой и бумагой.

Когда мы смотрим на эволюцию темной материи в проекте «Моделирование “Миллениум”», то становится понятно, как богатая иерархическая структура развивалась от гладкой отправной точки: сложная среда – космические сети – существующие формы. Вы можете наблюдать коллапс вещества на участках, где начальные условия обладали немного большей плотностью, которая со временем накапливалась за счет сбора небольших скоплений. Со временем самые большие гало, представляющие кластеры, выделяются как самые плотные узлы во всепроникающей решетке структуры. Внутри и вокруг больших гало находятся меньшие субгало, образующие иерархию, начинающуюся с карликовых спутников вокруг больших галактик, которые, в свою очередь, объединяются в более крупную структуру. Моделирование N-тел показывает повторяющиеся слияния гало – события, которые мы видим в населении галактик вокруг нас как катастрофическое столкновение целых звездных систем, глубоко меняющее историю этих галактик. Это обычные, рутинные события в модели, просто естественная часть эволюции структуры.

В реальной Вселенной, конечно, мы видим только барионы. Мы видим массивные гало скоплений, заполненных горячим газом, а внутри них – сотни или тысячи светящихся галактик. Моделирование N-тела может справиться с темной материей, которая хорошо описывает структуру, но как насчет тех барионов, которые мы видим как светящуюся материю?

Барионы также могут быть смоделированы с использованием частиц, но на этот раз вместо действующей на них гравитации мы должны включить дополнительную физику: частицам нужно «рассказать», например, о правилах термодинамики, механики жидкости и переноса излучения. Техника, которая здесь применяется, называется гидродинамикой сглаженных частиц и вычисляет свойства жидкости в любой точке сетки моделирования по вкладу многих частиц, свойства которых были сглажены (усреднены) по их локальному объему. В космологических гидросимуляциях можно отслеживать эволюцию жидкости – первичного газа – и то, как она развивается вместе с темной материей. Физика барионов очень сложна, и поэтому ее моделирование с точки зрения вычислительной мощности (часто решаются меньшие объемы) обходится довольно дорого.

На этом изображении показан тот же объем Вселенной, что и в проекте «Моделирование “Миллениум”», но рассмотренный в более раннюю эпоху (то есть так, как он бы выглядел при большом красном смещении). Структуры находятся в процессе разрушения, а центральное массивное гало еще не сформировалось должным образом – в настоящее время мы видим сеть нитей и меньших гало, которые постепенно приобретают форму. Внегалактические астрономы, оглядываясь назад во времени, стремятся понять, как круг галактик, которые мы на самом деле видим, расширился по отношению к этому скрытому темному «скелету» Вселенной

Как и во всех симуляциях, в гидродинамике сглаженных частиц есть порог разрешения. При моделировании космологического объема недостаточно разрешения для моделирования физики, скажем, звездообразующего облака в отдельной галактике. Можно увидеть, как газ перетекает в сгусток темной материи, достигая высокой плотности, но после этого мы должны использовать короткий путь, чтобы предсказать, сколько звезд образуется и с какой скоростью. Это называется физикой подсетей, потому что она требует предположений об эволюции в меньшем масштабе, чем может «увидеть» симуляция.

Когда к этим симуляциям добавляется газ, можно отслеживать его коэволюцию с темной материей. По мере того как гало темной материи растут от начальных возмущений в поле гладкой материи, часть газа «перетекает», притягиваясь той же самой неразличимой силой тяжести. Мы можем наблюдать за рождением галактик, анализируя, как газ направляется в гравитационную яму и как на него влияют процессы вроде образования звезд, вспышек сверхновых и роста черных дыр. Но моделирования показывают, что в гало не так много газа; он притягивается и ускоряется в направлении крупномасштабной волокнистой структуры, которая также формируется в объеме, обладающем значительной силой притяжения.

Также моделирование показывает, что во время этого процесса газ нагревается. Уровень нагрева в некоторой степени зависит от общей гравитационной энергии системы, поэтому газ, который всасывается в плотные кластеры, нагревается больше всего, вплоть до рентгеновских световых температур. Газ, поступающий в нити, нагревается только до нескольких миллионов градусов – это тепло-горячая межгалактическая среда. При этом распасться на галактики, образующиеся внутри этих нитей, газ может только после потери части этой энергии, что предотвращает конденсацию в галактиках значительной части общей массы барионов во Вселенной. Конечно, существует постоянный обмен: некоторая часть газа охлаждается в галактиках, обеспечивая новый источник топлива для формирования звезд. В то же время, однако, газ выбрасывается, и энергия возвращается в межгалактическую среду от самих галактик (как излучение от звезд, так и кинетическая энергия от потоков, как мы видели в M82). Так что за эти барионы идет непрерывная битва посредством гравитации и конкурирующих сил галактической обратной связи.

Рентгеновские и ультрафиолетовые исследования линий поглощения в некотором роде подтверждают существование неуловимого барионного компонента Вселенной. Эти наблюдения довольно сложны, и существует ограниченное количество элементарных «видов», которые можно использовать в качестве зондов, давая нам ограниченную картину тепло-горячих межгалактических сред. Хуже всего то, что для исследования линий с подсветкой требуется что-то яркое на заднем плане, чтобы на переднем мы могли увидеть контраст поглощающего вещества. В большинстве случаев «что-то яркое» – это далекие светящиеся квазары. Случайные выравнивания далеких квазаров с плотными частями тепло-горячих межгалактических сред редки, что еще сильнее ограничивает эти исследования «карандашами» – пучками лучей, исходящими от Земли. Это пример модели и моделирования, дающих четкий прогноз об эволюции и распределении газа во Вселенной, который можно проверить на основании наблюдений. Если тепло-горячие межгалактические среды обнаруживаются, то их трудно наблюдать, и требуются длительные экспозиции с помощью космических средств, главным образом спектрографа космического происхождения космического телескопа «Хаббл», который работает в УФ-диапазонах, или таких рентгеновских телескопов, как «Чандра» и ХММ-Newton, которые могут работать в рентгеновском спектре. Успешные находки (например, в Стене Скульптора) могут быть использованы при моделировании, обеспечивая жизненно важные эмпирические доказательства изобилия и распространения этого неуловимого материала. И это прекрасный пример теории и наблюдения, работающих вместе для развития наших знаний.

Существуют и некоторые противоречия между наблюдениями и числовыми моделями. Я упоминал выше, что симуляции N-тела ограничены разрешением: вы можете моделировать большой кусок Вселенной, содержащий миллионы галактик, но не можете моделировать сами галактики с огромным количеством деталей. В качестве альтернативы можно выбрать модель одной галактики с высоким разрешением, но не ее крупномасштабную среду. Моделирование очень большого N-тела было выполнено для изучения эволюции темной материи в отдельных галактиках или, скорее, гало, которые похожи на Млечный Путь. Техника заключается в том, чтобы взять симуляцию Вселенной в большом объеме, например «Моделирование “Миллениум”», а затем определить несколько галактик, которые вы хотите симулировать более подробно. Узнав местоположение этих систем, вы можете запустить новую симуляцию с той же физической моделью и начальными условиями, но просто сфокусированными на этих галактиках.

Один из последних проектов, перед которыми были поставлены такие цели, называется «Водолей»: для него отобрали шесть примеров гало, сформировавшихся в «Моделировании “Миллениум”», которые, как считается, аналогичны нашему Млечному Пути. В рамках этого проекта также проводятся новые симуляции N-тел, в которых используется до 200 млн частиц темной материи, представляющих каждую из этих систем (одна симуляция моделировала одно из гало с еще более высоким разрешением – с 1,5 млрд частиц). Результаты прекрасны (показаны сложные детали в распределении темной материи в гало), но все же не безупречны. Одна из проблем заключается в том, что при наблюдении структур гало галактик, похожих на Млечный Путь, в них обнаруживается огромное количество подструктур. Предполагается, что субгало – часть иерархической природы структурообразования – точно так же, как гало массивного скопления галактик, содержит субгало (совокупность отдельных галактик внутри него), одно гало галактики содержит дополнительные субгало. Мы знаем, что эта гало-субструктура существует, потому что вокруг галактик, подобных нашей, есть очевидные спутники, какими, например, являются самые большие спутники Млечного Пути – Большое и Малое Магеллановы Облака. Проблема заключается в их количестве, которое появляется в симуляциях. Наша Галактика не окружена тысячами спутников-карликов – по крайней мере, при доступном нам наблюдении их можно пересчитать по пальцам. Это явление называется «проблема исчезнувших карликовых галактик-спутников».

Одно из решений может дать физика барионов – поток газа и электромагнитное излучение в этих гало. Важно помнить, что симуляция N-тела показывает нам только эволюцию темной материи: эту материю на практике мы не видим, только ее гравитационные эффекты (по крайней мере, на данный момент). Возможно, эти спутники из темной материи действительно существуют, окружают галактику и вращаются вокруг нее, но при этом не содержат звезд или газа, как деревни-призраки в пригороде. Есть ли правдоподобное физическое объяснение, подтверждающее эту гипотезу? Как мы знаем, скопления темной материи аккрецируют барионы под действием силы тяжести, создавая залежи газа. Тем не менее этот газ можно удалить, если к барионам применить силу, которая позволит им преодолеть гравитационное сцепление.

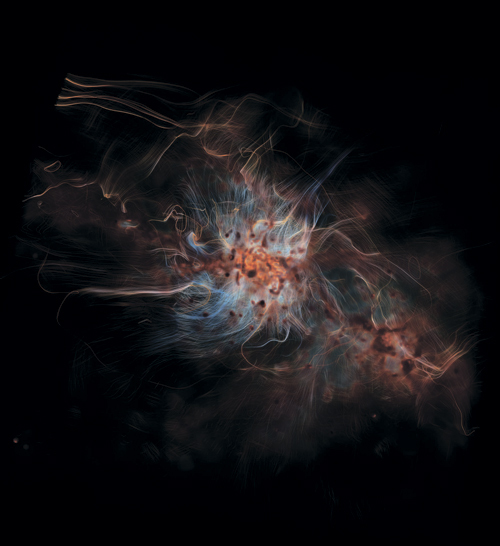

Некоторые компьютерные симуляции также отслеживают эволюцию «нормальной» и темной материй. Это изображение показывает галактику, которая сформировалась в моделируемой Вселенной, заполненной всеми элементами, которые, исходя из наших знаний о космологии и физике формирования галактик, должны в ней содержаться. Красные цвета и потоки показывают прохладный газ, текущий в центральный зарождающийся диск, который образует звезды. Синие цвета и потоки – горячий газ, выходящий из диска и формирующий горячее гало вокруг галактики. Формирование галактики связано с потоками газа, направленными в галактику и из нее: понимание этого цикла – именно та часть исследований, как наблюдательных, так и теоретических, к которой сейчас прилагается особенно много усилий

Поскольку сила гравитационного захвата зависит от массы, легче удалить газ из гало с малой массой (например, из галактик-спутников в моделировании), чем из более массивных (таких, как родительское гало, с которым связана субструктура).

Рассмотрим формирование галактики, подобной Млечному Пути. Большое гало образуется в результате срастания небольших скоплений темной материи, постепенно создавая массивное гало, которое окружено множеством субгало. В то же время в них накапливаются барионы – газ. В самой плотной – центральной – части гало существует основа, которая станет диском галактики, а вокруг диска начинают формироваться протоспутники.

В какой-то момент в галактике запускается процесс формирования звезд. Вполне возможно, что звезды, которые образуются внутри отдельного субгало (карликовой галактики), через несколько миллионов лет при взрыве первых сверхновых истребят в нем весь газ. Фактически они погасят сами себя: энергия, выделяемая сверхновыми, сопоставима с энергией гравитационной связи карлика или даже больше нее. Образование звезд, происходящее в развивающемся диске, также оказывает давление на окружающих карликов, омывая их звездным излучением и взрывая их ветром от сверхновых и звезд. Если в центре галактики начинает расти сверхмассивная черная дыра, то может высвобождаться еще больше энергии обратной связи. Как песчаный замок, который смывает прилив, газ может быть удален из субгало. Если верить наблюдениям, некоторые из более массивных спутников могут сохранять часть своего газа, образуя видимых компаньонов, которые сохранятся до наших дней. Конечно, это всего лишь гипотеза; возможно, симуляции неправильны и создают слишком много субструктур во Вселенной. Сложившееся положение в парадигме «Лямбда-CDM» – источник хоть и беспокойства, но все же не паники, и напоминает нам что еще мы должны сделать.

Возможно, природа темной материи отличается от описанной нами модели: прелесть симуляций в том и заключается, что вы можете перестроить Вселенную с новым набором правил. Например, если сделать темную материю немного теплее, то та же симуляция Водолея не даст столько субгало, и эта картина будет более точно соответствовать количеству спутников, реально наблюдаемых в природе, что может оказаться важной подсказкой. Пока у нас нет эмпирических данных о свойствах самой темной материи (например, что это за частица) или наблюдениях, которые могут указывать на точность той или иной модели, она остается одной из главных загадок формирования галактик.

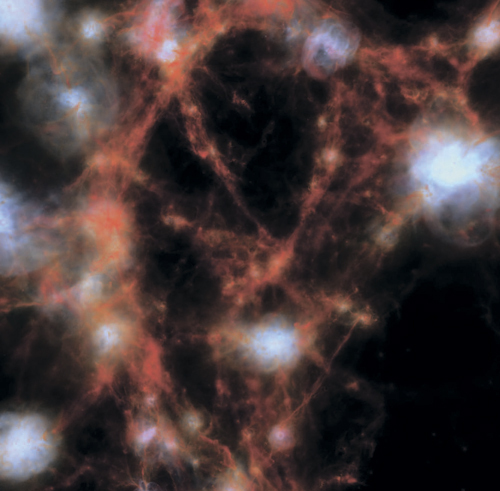

Изображение показывает распределение и температуру газа в большой части моделируемой Вселенной: более яркие белые оттенки – это области, где газ горячий (миллионы градусов), тогда как красно-оранжевые цвета обозначают более холодные области. Изучая потоки газа в галактике в ходе компьютерного моделирования, мы надеемся лучше понять процессы формирования и эволюции галактик при взаимодействии гравитационных сил и обратной связи, возникающей, когда звезды и черные дыры выбрасывают огромное количество энергии в окружающую среду

Теория и моделирование позволили нам исследовать процесс образования галактик из изначального хаоса, используя наилучшие предположения для рассматриваемой физики. Больше всего меня удивляет в нем то, как очень сложные системы со структурой и порядком в огромном диапазоне масштабов эволюционировали из начальных условий с помощью набора относительно простых правил, управляющих движением и поведением самых базовых элементов – частиц материи.

Самая наглядная иллюстрация этого – красивые спиральные рукава галактик в нашей части Вселенной. Как эти световые вертушки сформировались и продолжают существовать?

Формирование галактик

Мы говорили о том, как галактики первоначально образовались в результате коллапса флуктуаций плотности в море материи. Газ, направленный в одну из этих «избыточных плотностей», может образовать сплющенный вращающийся диск, потому что общий сгусток вещества, из которого коллапсировала протогалактика, имел большой момент импульса: он вращался из-за гравитационных приливных моментов и взаимодействий внутри большого объема распределяющейся материи. По мере того как гало подвергается действию гравитации, этот момент сохраняется (одно из основных правил физики, знакомое по школе), и галактика «раскручивается», сокращаясь и уменьшаясь в радиусе. При таком вращении барионы оседают на вращающемся диске, напоминающем раскручиваемый кусок теста для пиццы.

Центробежные силы действуют на газ во вращающемся диске, выталкивая его в радиальном направлении наружу и против действия силы тяжести, предотвращая его коллапс в единый комок. Если момент импульса не потерян, галактика может сохранять диск в течение длительных периодов. Это каноническая картина. Хотя точная физика формирования диска немного сложнее, это основное представление, которое объясняет существование дисковых галактик, подобных нашей. Поскольку в диске присутствует дифференциальное вращение (это не твердое тело; газ относительно свободно связан внутри самого диска), спиральные рукава могут образовываться из-за возмущений плотности, которые распространяются через вращающийся диск. Газ и новые звезды, которые находятся на орбите центра галактики, могут накапливаться в виде пятен при прохождении волны плотности. Источником волны может стать случайное возмущение гравитации или диска, вызванное, например, соседним гало, или аккреция спутника.

Часто приводимая аналогия – автомобили, которые образуют локализованную, медленно распространяющуюся пробку на автомагистрали, вызванную, возможно, медленным движением какой-то из машин. Проходя мимо быстро движущихся автомобилей (некоторые обгоняют, некоторые застряли сзади), мы сталкиваемся с небольшим скоплением людей, которые могут распространяться вдоль дороги. Медленно движущаяся машина похожа на волну плотности, и когда она распространяется через диск, вокруг него могут образовываться газ и звезды. Однако поскольку диск также вращается по-разному, сгустки газа и звезд намотаны в виде спирали. Эти ветви выделяются еще больше, потому что увеличение плотности газа приводит к увеличению скорости звездообразования (волны плотности могут инициировать образование звезд, вызывая разрушение газомолекулярных облаков). Поэтому в спиральных галактиках мы видим, что их рукава полны ярких синих звезд и пятен эмиссии ионизированного газа.

Если момент импульса диска рассеян (например, в результате слияния двух галактик) вращательная поддержка будет потеряна, а система превратится в нечто, больше похожее на балдж или эллиптическую галактику, форма которой определяется тем фактом, что звезды перемещаются на случайные, а не круглые орбиты вокруг общей массы. Эти системы называются системами с «поддержкой под давлением» или «с преобладанием дисперсии». Одними из таких систем являются эллиптические галактики: это продукт накопления большого количества слияний в начале их истории, стерших любое упорядоченное вращение, которое когда-то могли иметь составляющие их звезды. Кстати, эта бурная ранняя история может также объяснить их старый звездный возраст: если слияния произошли в начале эволюции эллиптических галактик (которые образуются в самых плотных средах), то это могло вызвать интенсивный рост звездообразования, очень быстро истощая бо́льшую часть газа.

Образование балджа дисковой галактики, не поддерживаемой вращением, – немного спорный вопрос. Некоторые балджи могут принимать миниатюрные эллиптические формы в результате незначительного слияния с небольшими системами в начале истории галактики. Классический балдж может затем приобрести диск путем аккреции свежего газа способом, описанным выше. Однако балджи могут расти и со временем, так как газ и звезды направляются и транспортируются в центр галактики через динамические неустойчивости, вызывающие потерю момента импульса. Достигнув высокой плотности, ядерное звездообразование может быть запущено с депозицией звездной массы в ядре и раздутием того, что называется псевдобалджем. Вполне вероятно, что галактические балджи образуются в результате и того, и другого процесса – в Рим ведет много дорог.

Шаги вперед

Поле эволюции галактик – одна из самых ярких иллюстраций мощи науки как инструмента для понимания мира. Мы начали с простого вопроса: что это за слабые туманности между звездами? У нас были идеи, правильные и неправильные, но именно простое, осторожное и тщательное наблюдение неба содержало ключ к осознанию того, что эти блики – внешние независимые звездные системы, отделенные от нас почти невероятным космическим пространством. Затем мы обнаружили, что существуют разные типы галактик и что они не статичны, а движутся относительно нас, удаляясь от Земли со скоростью, которая увеличивается с расстоянием. В замечательный период начала XX века само наше представление о Вселенной изменилось. Космос оказался намного больше и богаче, чем наши предки могли представить. Мы сделали огромный шаг вперед как вид.

Теперь, в начале XXI века, когда после тех первых шагов сменилось уже несколько поколений астрономов, мы значительно расширили эту картину, рассматривая галактики глубже, дальше и более детально. Мы сделали карты всего неба на разных длинах волн света, обнаружив миллионы галактик и отобразив их распределение по группам, филаментам и скоплениям (и даже скоплениям скоплений). Мы изобразили глубокие, хотя и маленькие участки неба, похожие на замочные скважины во времени, чтобы исследовать момент, когда Вселенная находилась в зачаточном состоянии, когда она составляла собой примерно десятую часть своего нынешнего размера, через полмиллиарда лет после Большого взрыва. Мы измерили, как галактики изменились за всю космическую историю, определили их химию, состав, форму и динамику и сформулировали это в единой теоретической модели, которая, как нам сейчас представляется, точно описывает крупномасштабную эволюцию Вселенной в целом.

И все же кажется, что мы только-только сделали первый шаг. В космосе так много всего, что нужно знать. Следующие два десятилетия станут свидетелями значительных достижений, которые превзойдут все, что мы узнали до сих пор, – как в результате проведения наблюдений, так и при построении теоретических моделей.

Следующее поколение телескопов разрабатывается и изготавливается с одной простой целью – видеть более четко, чем сейчас. Мы уже упоминали комплекс радиотелескопов ALMA, простирающийся на 16 км в пустыне Атакама, который позволит нам измерить химический состав и динамику холодных межзвездных сред, холодного газа и пыли в звездообразующих галактиках через космическое время. В результате наблюдений за молекулярным топливом, образовавшим все звезды, которые мы видим вокруг нас, атакамский комплекс дополнит «недостающее звено» эволюции галактик. Хотя сегодня уже существуют телескопы, которые позволяют нам обнаруживать газ в далеких галактиках, пока мы ограничены только самыми яркими галактиками – с наибольшим количеством газа. ALMA– это большой шаг вперед, который позволит обнаруживать газ в галактике, подобной Млечному Пути и видимой всего через несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Перед нами – неизведанная территория для изучения эволюции галактик.

Одним из таких движущих науку инструментов станет и SKA (от англ. Square Kilometre Array – «[Антенная] решетка [площадью] в квадратный километр») – международный проект по созданию крупнейшего в мире радиоинтерферометра. SKA – радиотелескоп с площадью сбора в миллион квадратных метров, достаточно чувствительный, чтобы «обнаружить радиосигнал от радаров аэропорта на планете, удаленной на 50 световых лет». После завершения этот комплекс станет переломным моментом в радиоастрономии. Его строительство еще не закончено, но уже готовы два радиотелескопа, входящие в состав большого радиотелескопа Pathfinder («Следопыт»), – прототипы технологии SKA – MeerKAT и ASKAP, расположенные в Южной Африке и Австралии соответственно. Эти «следопыты»– самые мощные из когда-либо созданных радиотелескопов, способные обнаруживать почти каждую звездообразующую галактику и активное ядро галактики за почти половину истории Вселенной. Мы находимся на пороге сокровищницы с неисчислимыми богатствами.

В оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах планируется построить чрезвычайно большие телескопы, которые смогут затмить самые большие из тех, что существуют сегодня, увеличив площадь сбора до гигантов с зеркалами диаметром 30–50 м. Эти громадные «световые ведра», чувствительность которых намного превзойдет все, с чем мы работали прежде, позволят нам обнаружить и измерить звезды в еще более отдаленных галактиках. Также будут проводиться новые «синоптические» съемки благодаря созданию Большого синоптического обзорного телескопа (англ. Large Synoptic Survey Telescope, LSST), который будет многократно снимать большую часть неба, не только выстраивая обширное и глубокое изображение, которое обнаружит миллионы галактик, но и создавая своеобразный фильм о Вселенной, куда каждый снимок будет добавлять еще один кадр. Это позволит Большому синоптическому обзорному телескопу вести охоту на сверхновые и другие преходящие явления, которые мерцают, по мере того как телескоп строит свое изображение Вселенной с большой выдержкой на протяжении десятилетия.

В космосе мы, как я надеюсь, увидим преемника космического телескопа «Хаббл» – космический телескоп «Вебб» (назван вчесть Джеймса Вебба— второго администратора NASA, важного члена миссии «Аполлон»). Размещенный в космосе в 1 млн км от Земли, он будет работать в ближней инфракрасной части спектра, собирая свет с помощью 6,5-метрового зеркала, составленного из мозаики сегментов, которые развернутся, как только телескоп окажется в космосе. Когда этот телескоп «откроет глаза», он заглянет в темные века, обнаружив галактики близко к тому времени, когда засияли первые звезды. Будут отправлены и другие телескопы-спутники: «Гайя» уже отображает местоположения полумиллиарда звезд в нашей Галактике, а «Евклид» – будет обозревать все небо на близких к инфракрасным длинах волн, обнаружив при этом миллионы далеких звездообразующих галактик, статистическое распределение которых предоставит информацию о природе темной энергии. Астрономы постоянно придумывают новые эксперименты и миссии, некоторые из которых смогут осуществиться только десятилетия спустя. Судьба этих надежд зависит от наличия необходимых технологий, неустойчивых колебаний экономического климата, от международного сотрудничества, а также от политических и общественных настроений по отношению к инвестициям в науку.

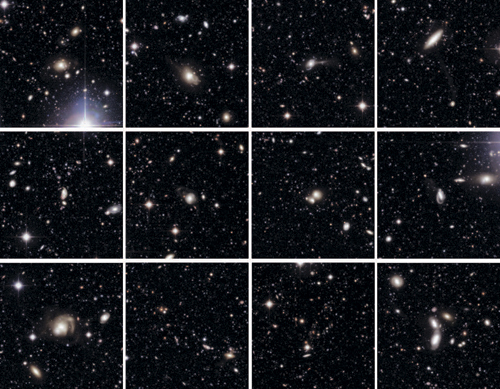

Каждая панель сосредоточена на далекой галактике в пределах глубокого южного поля обзора телескопа «Чандра». Некоторые из этих галактик свидетельствуют о гравитационных взаимодействиях и слияниях с нарушенной морфологией и звездными потоками – обычный процесс эволюции галактик. Почти каждое пятнышко света на этих изображениях отражает излучение бесчисленных, даже более отдаленных галактик. Внегалактические астрономы используют такие глубокие поля обзора, чтобы изучать большие выборки далеких галактик, используя тот факт, что свету требуется значительное время для путешествия через Вселенную к нашим телескопам и детекторам. Это буквально позволяет нам заглянуть в прошлое. Терпеливо наблюдая за Вселенной, мы создали всеобъемлющую, хотя и не полную картину того, как галактики формировались и развивались в течение почти 14 млрд лет космической истории. Мы многому научились, но великие открытия все еще впереди

Эта коллекция пикселей представляет собой свет одной из самых отдаленных и, следовательно, самых ранних из известных галактик. По мере того как мы смотрим дальше, астрономия становится все труднее, ведь сигнал, идущий от далеких галактик, буквально затемнен астрономическими расстояниями между Землей и этими обширными космическими источниками. Открывая их, мы заглядываем в прошлое, поскольку свет, который сейчас улавливают наши детекторы, покинул свои галактики миллиарды лет назад

Помимо крупных проектов, продвигающих нас вперед, конечно, будет продолжаться и разработка новых приборов для уже существующих телескопов, например производство новых камер и спектрографов с еще более высокой чувствительностью, а также новых методов наблюдения. По мере развития технологий наблюдения будет расти и мощность компьютеров, а стоимость оборудования будет снижаться, что позволит проводить более сложные моделирования с более высоким разрешением и большими размерами, исследовать и тестировать наши модели, а также сравнивать и помогать интерпретировать эмпирические данные, скорость появления которых от стадии реки уже перешла к бурному потоку.

Благодаря этим усилиям наша модель мира будет постоянно совершенствоваться. Если в начале XX века модель Вселенной представляла собой деформированный комок мрамора, то к середине XXI века мы сотворим «Давида» Микеланджело. Быть внегалактическим астрономом никогда еще не было так увлекательно, как сейчас. Ожидая новые открытия, мы продолжаем приключение, которое благодаря постоянному труду науки раскрывает тайны Вселенной. Статуя всегда скрывается в недрах камня.