9

Аграрные государства

Возникают первые аграрные государства Численность населения мира резко возрастает • Циклы роста и спада осложняют историю человечества • Торговля между государствами улучшает коллективное обучение • Развитие книгопечатания ускоряет обмен знаниями и создает их круговорот в широких слоях населения

С этого момента начинается традиционная история. Восемь глав спустя. В одной этой главе, как ни удивительно, мы опишем существенную часть традиционной истории (первые 6000 лет). Такую возможность предоставляют всеобъемлющие модели сложности и коллективного обучения. Эти модели служат своеобразной лакмусовой бумажкой в мешанине имен, дат и событий, составляющей все дела человечества. Похоже на то, как дарвиновская эволюция помогает нам разобраться в беспощадной резне миллиардов видов благодаря летописи окаменелостей.

Аграрные государства по-прежнему использовали невероятную энергию солнца для своих посевов и живности, оставляя 80–90 % населения работать в сельскохозяйственных общинах. Однако коллективное обучение постепенно делало сельское хозяйство более производительным, благодаря чему оно распространилось по всей земле, и возникло нечто новое – города, чиновники, армии, ремесленники, писцы и правители, которые не участвовали в сельскохозяйственных работах. Так выглядел следующий уровень структурной сложности. Коллективное обучение привело к увеличению населения мира, однако не поспевало за уровнем рождаемости у земледельцев, что вело к регулярным демографическим кризисам, которые провоцировали рост гражданского насилия и даже падение империй. Демографические процессы, влиявшие на политические события, теперь известны как долговременные циклы. Эти тенденции формируют более глубокие потоки, поднимавшие значительную часть так называемой бурлящей пены на волнах традиционной истории.

Карта Вавилона и Ниневии (XVII в.)

©Asian and Middle Eastern Division / New York Public Library / Science Photo Library

Рост городов

5500 лет назад (3500 лет до н. э.) население земли выросло с 8 миллионов собирателей на момент изобретения сельского хозяйства до 50 миллионов человек. В результате появилось гораздо больше потенциальных изобретателей для коллективного обучения, и темпы развития соответственно ускорились. Переход от раннеаграрной эпохи к эпохе аграрных государств (начавшейся 5500 лет назад) определяется следующими показателями:

• появлением крупных городов с разделением труда (не занимающиеся сельским хозяйством поддерживаются за счет появившихся излишков продовольствия);

• появлением письменности;

• началом долговременных циклов (приводящих к подъему и крушению империй).

Чтобы прокормить город, где многие жители не занимаются сельским хозяйством, нужно произвести больше продовольствия в сельской местности. Коллективное обучение набрало обороты в Плодородном полумесяце около 7000 лет назад. Более прочные инструменты, сделанные из пластичного металла, постепенно заменили орудия из дерева, камня и кости. За прошедшие тысячелетия земледельцы вывели высокоурожайные сорта зерновых. Орошение доставило воду в почвы, которые обычно оставались сухими, высвобождая прежде недоступные растениям питательные вещества. Использование животных для вспашки полей позволило обрабатывать почву гораздо быстрее, чем это мог делать человек. Учитывая благоприятный климат в этом регионе 6000 лет назад, производительность сельского хозяйства росла не по дням, а по часам. Образовавшиеся избытки продовольствия создали условия для роста деревень и городов.

Примерно 5500 лет назад (3500 лет до н. э.) деревня шумеров-земледельцев Эриду выросла в город с населением 10 000 человек. В течение трехсот лет с того момента (5500–5200 лет назад) возникло несколько городов такого размера. Однако они уступали по размерам городу Уруку, расположенному к северо-западу от Эриду. Он был в пятнадцать раз больше по площади и имел до 80 000 жителей. Это было постоянное поселение людей прежде невиданных масштабов.

Рост коллективного обучения принес дополнительные плоды, что способствовало усложнению общества. В Уруке существовало крайне четкое разделение труда, городские жители кормились за счет существенно возросших сельскохозяйственных излишков. Городом управляла каста жрецов, возглавляемая жрецом-царем. Под их началом были писцы, занимавшиеся сложной жизнью города. Тысячи ремесленников и рабочих строили дворцы и храмы. Солдаты поддерживали порядок и охраняли городские стены. В городе процветало производство льна и шерсти, было много богатых торговцев и рабов, которых заставляли работать домашней прислугой или чернорабочими. За пределами города земледельцы, по всей видимости, составляли примерно 90 % населения, а жрецам принадлежало от 30 до 65 % земли. Кроме того, значительная часть земледельцев, судя по всему, была рабами.

Рабство появилось практически одновременно с образованием крупных поселений. Если хватало урожая для содержания правящего класса, хватало еды для солдат, чтобы защитить правителей, то было достаточно сил, чтобы заставить людей работать против их воли. Часто для узаконивания рабства находились предлоги: одни люди были увязшими в долгах; другие являлись преступниками, чьи проступки были недостаточно тяжелыми, чтобы заслуживать казни; третьи принадлежали к враждебной религии или этнической группе. Однако в большинстве случаев рабами становились вражеские пленники, захваченные во время войны. На протяжении более 5000 лет, вплоть до всего нескольких столетий назад, рабство было правилом для всех аграрных государств, а отмена рабства являлась редчайшим исключением.

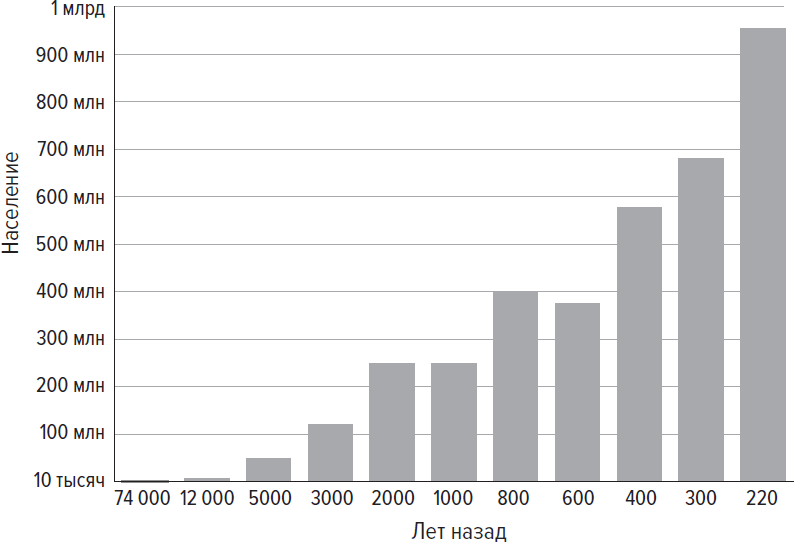

Рост населения с момента сокращения генофонда до промышленной революции

©Alan Laver

Начались войны. Шумерские города нуждались в сельскохозяйственных угодьях, чтобы прокормить свое население и поддерживать его благосостояние. Впервые в истории человечества начали формироваться армии в тысячи человек. В период с 5500 до 5000 лет назад господствовал Урук. Впоследствии усиление конкуренции со стороны других городов-государств привело к ужасающему насилию. 4550 лет назад (2550 г. до н. э.) Урук был завоеван и разграблен соперничавшим с ним городом Уром. В иерархиях доминирования приматов, даже в иерархиях людей-собирателей, всегда присутствовало насилие, но теперь погибали или попадали в рабство тысячи людей, и не было никаких признаков того, что этот процесс когда-нибудь прекратится.

Развитие письменности

На долю Урука выпала честь представить самые древние из дошедших до нас образцов письменности, начертанные палочками на глиняных табличках 5500 лет назад (3500 г. до н. э.). В них обсуждались урожайность разных культур и домашний скот. С 5500 по 4500 год назад шумерская письменность перешла от пиктограмм (которые не имели отношения к тому, как слово произносилось на шумерском языке) к богатству слоговых символов для сложных песен, стихов и историй, наряду с добавлением системы чисел. Аналогичную эволюцию письменность претерпела и в других аграрных государствах по мере ее возникновения и развития по всему миру.

С точки зрения коллективного обучения преимущества письменных записей совершенно очевидны. Вместо того чтобы передавать накопленные знания устно (в этом случае если появляется поколение, не получившее информации, то знания исчезают), письменные записи могут покоиться в архиве веками в ожидании, когда их обнаружат. Кроме того, письменно можно излагать более сложную или абстрактную информацию, чем при устной передаче. Она будет включать в себя не только детали истории, но и математические расчеты. В целом письменная запись уменьшала вероятность того, что знания будут утеряны, как это часто случалось в эпоху собирательства. Единственное ограничение для коллективного обучения в то время состояло в том, что очень немногие люди, помимо писцов и жрецов, были грамотными. Большинство родителей и детей, мастеров и учеников продолжали передавать информацию устно и с помощью физической демонстрации.

Расцвет и крушение империй

Город-государство Аккад возник где-то к северу от Шумера примерно 4300 лет назад (2300 г. до н. э.). Его правитель Саргон завоевал весь Шумер, всю Месопотамию, вторгся в Левант, высадился на Крите и добрался на севере до Анатолии, на востоке до Элама и на юге до оконечности Аравийского полуострова. В Аккадскую империю были включены различные культуры, и в некоторых случаях покоренным народам навязывали аккадский язык. Однако даже эта империя просуществовала всего лишь 150 лет и распалась в 2150 году до нашей эры.

©Aira Pimping

Так случится еще не раз.

Это явление известно как долговременный цикл, который приводит к расцвету и падению империй. Около 4200 лет назад (2200 г. до н. э.) засухи, истощение почвы в результате чрезмерного использования и повышенный уровень соли в почве из-за недальновидных методов орошения, по всей видимости, значительно изменили емкость среды. В результате возник демографический кризис, участились периоды голода и восстания различных городов и их лучших представителей – и контроль Аккадской империи над Месопотамией ослабел по мере истощения империи. В конце концов империю разрушили вторжения «варваров»-гутиев.

Соответственно, существует взаимосвязь между коллективным обучением, емкостью среды и социально-политической стабильностью империи. Ключевой момент: несмотря на то что коллективное обучение постепенно повышало общую продуктивность сельского хозяйства – и поэтому население мира выросло с 50 миллионов человек 5500 лет назад (3500 лет до н. э.) до 954 миллионов человек 200 лет назад (1800 г. н. э.), – уровень населения регулярно превышал возможности жизнеобеспечения.

Аграрии имели так много детей, что их инновации в сельском хозяйстве просто не поспевали за ростом населения. В итоге каждые несколько веков наблюдались циклы подъема и упадка, оказывавшие глубокое влияние на ход истории.

Схема выглядела следующим образом:

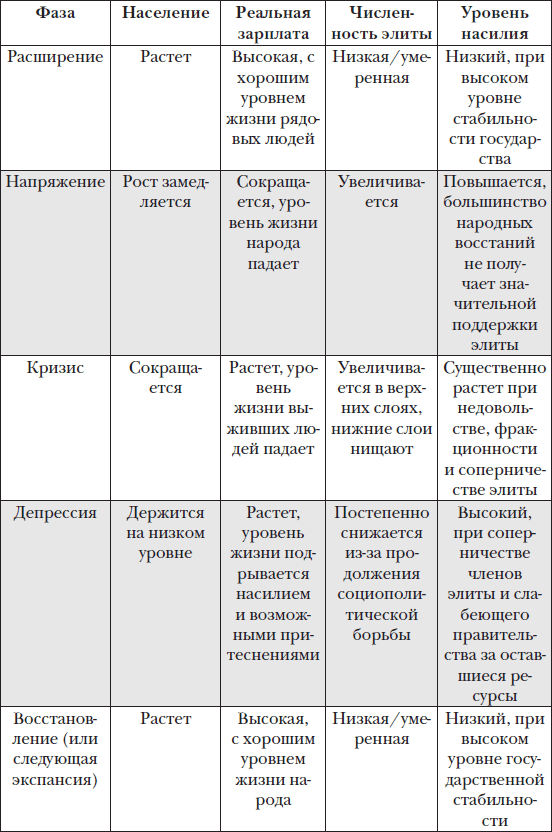

1. Экспансия: население еще невелико и растет; у среднего человека все складывается благополучно, потому что появилось больше земли, больше еды и увеличиваются заработки; правящая семья хорошо контролирует верхушку общества; империя в целом стабильна и способна расширять свою территорию.

2. Напряжение: численность населения приближается к пределу возможностей государства; средний человек платит больше за предметы первой необходимости и меньше получает за свою работу (если ему вообще платят); арендная плата растет; крестьяне распродают свои земли, потому что больше не могут прокормиться за их счет; земля и богатство концентрируются в руках очень богатых людей, и их число увеличивается.

3. Кризис: голод, эпидемия или какое-либо другое бедствие сокращает население; богатые теряют своих крестьян, налогоплательщиков и источники доходов от арендной платы и платежей за сельскохозяйственную продукцию.

4. Депрессия: богатые начинают соперничать друг с другом и правительством, поднимая восстания и начиная гражданские войны, пока либо армия вторжения не захватит власть, либо численность элиты не сократится до такой степени, что снова воцарятся мир и стабильность для очередного восстановления населения, или же империя полностью не разрушится, и регион станет безлюдным.

Коллективное обучение постепенно повышает производительность сельского хозяйства, но она не поспевает за ростом населения, поэтому королевство или империя каждые несколько столетий проходят циклы подъема и падения. Именно так рассмотренные нами некоторые основные тенденции влияют на исторические события небольшого масштаба.

Ровно таким же образом люди отличаются от других видов в природе. Обычно когда какой-либо вид достигает предела потенциальной емкости экологической системы, популяция сокращается, а затем быстро восстанавливается, когда небольшое количество выживших особей получает больше пищи. Однако в случае с людьми существует дополнительный уровень сложности, позволяющий средствами широкомасштабного насилия и гражданской войны удерживать численность населения на низком уровне в течение десятилетий после демографического спада.

Мы прослеживаем действие этой закономерности во всем Древнем мире – в Месопотамии; в древнем, среднем и новом царствах Египта; в Китае при династиях Ся, Шан и Чжоу. Распаду всех этих империй предшествовал период перенаселения, эпидемий и гражданских распрей, а заканчивалось дело зачастую иностранным вторжением, а иной раз кратким «темным веком» исторического затишья.

Практически каждая гражданская война, крах государства и эпоха процветания и имперской экспансии имеют отношение к этой модели начиная с 3000 года до н. э. до 1800 года н. э. (и даже дольше, если в определенных аграрных государствах затягивалось развитие промышленности).

Аграрные государства

Сложность в аграрных государствах

С точки зрения структурной сложности (количества и разнообразия строительных блоков, сетей и связей в системе) аграрные государства являют собой большой шаг вперед в усложнении. Вместо групп в несколько десятков собирателей или ранних земледельческих общин из нескольких сотен крестьян появились города с десятками тысяч жителей, где люди выполняли огромное количество разнообразных работ помимо земледелия (возникло большее разнообразие структурных элементов). Люди все чаще объединялись в государства и империи, состоящие из миллионов человек. Торговые пути между государствами становились прочнее и многочисленнее.

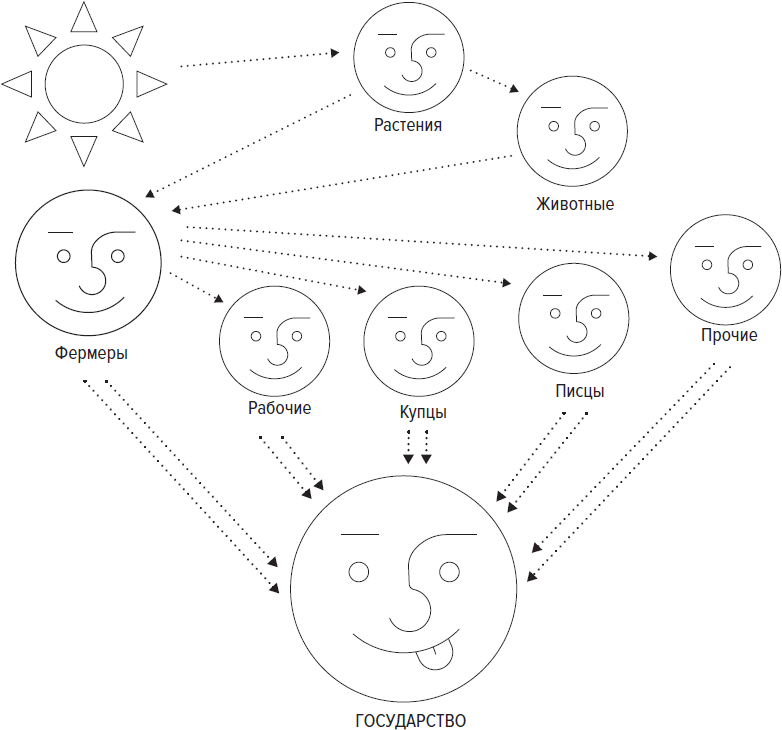

Что касается потоков энергии, то также можно наблюдать усложнение. Как и в ранних аграрных обществах, большая часть энергии поступает от Солнца. Растения поглощают эту энергию посредством фотосинтеза, затем эти растения употребляют в пищу люди и животные (которых тоже едят люди или используют их энергию в тяжелых работах). Избытки сельскохозяйственной продукции идут на поддержку людей, выполняющих другие работы (ремесленников, писцов, солдат, торговцев, поваров, архитекторов, королей и так далее) в остальной части аграрной цивилизации.

На самом высоком уровне управления государством значительная часть энергетических потоков от всего сельского хозяйства и экономической деятельности в целом взимается в виде арендной платы, податей и налогов. Сами деньги представляют собой потоки энергии, поскольку отображают ценность и могут быть использованы в качестве эквивалента товаров и услуг. Соответственно, для ведения сложных государственных дел правительства используют более плотный поток энергии (в среднем 100 000 эрг/г/с), чем раньше в сообществах собирателей, раннеаграрных общинах или где-либо еще во Вселенной.

Можно сравнить аграрное государство с организмом. Живое существо ищет пищу (энергию), чтобы сохранить или повысить собственную сложность. Ровно так же аграрное государство стремится обрести землю и добиться благополучия. И организмы, и государства конкурируют за ресурсы. Если у кого-то заканчиваются потоки энергии, они погибают. Окаменелости животных, скелеты людей и руины древних цивилизаций свидетельствуют об одном и том же: они представляли собой нечто значительное, но теперь их больше нет. Все они воплощают результат действия второго закона термодинамики.

Эволюция аграрных государств

За три с половиной тысячи лет, прошедших с 3500 лет до н. э. до начала нашей эры, население Земли увеличилось с 50 миллионов до 250 миллионов человек. Примерно 90 % из них жили в Афроевразии, 8 % – в Северной и Южной Америке, 2 % – в Австралазии и Тихоокеанском регионе. 5500 лет назад (3500 г. до н. э.) города-государства Месопотамии и Египетское царство контролировали всего 0,2 % земной поверхности. К тому времени, когда в Восточной Азии, Западной Африке и обеих Америках возникли первые аграрные государства (последнее из них появилось в Америке около 3000 лет назад), этот показатель увеличился до 6 %. К 1000 году нашей эры площадь суши, занимаемая аграрными государствами, составляла уже 13 %. Подавляющую часть земной суши населяли не принадлежащие ни к какому государству свободные земледельцы и собиратели, либо она вовсе не была населена людьми.

Мир того времени можно условно разделить на четыре зоны: Афроевразия, Северная и Южная Америка, Австралазия и Тихоокеанский регион. Предлагаемое разделение диктуется условиями коллективного обучения. Между этими мировыми зонами не было обмена знаниями до так называемой эпохи Великих географических открытий, объединившей их в единую систему коллективного обучения. Однако внутри Америк, Австралазии и Тихоокеанского региона обмен информацией происходил. То же самое справедливо и в отношении континентов Африки, Европы и Азии (хотя из-за больших расстояний обмен мог затягиваться на несколько поколений), и именно поэтому они сгруппированы в афроевразийскую мировую зону.

Афроевразия имела большое преимущество в коллективном обучении. Здесь была самая высокая численность населения – к примеру, в большой, широко раскинувшейся империи Ахеменидов в 480 году до н. э. жили около 50 миллионов человек, или 40 % населения мира того времени. Сельское хозяйство, как и аграрные государства, впервые возникло в Афроевразии, поэтому вполне логично, что самые густонаселенные районы находились в Восточной Азии, Индии, Средиземноморье и Западной Африке, а не в других частях света. Именно здесь мы видим подъем и крушение различных китайских династических империй, персидской, греческой и римской империй, возникновение и распад цивилизации долины реки Инд и богатых золотом государств Мали.

Огромные скопления миллионов людей в Афроевразии спровоцировали эволюцию болезнетворных микробов. Аграрные государства не стали более гигиеничными, чем ранние аграрные общины (где люди жили на одном месте в тесном соседстве со скотом и пили зараженную воду), а возросшая численность населения предоставляла болезням больше возможностей развиваться во все более смертоносные формы. В аграрную эпоху эпидемии оспы, бубонной чумы и целого набора других заболеваний неоднократно прокатывались по Афроевразии. Этой мировой зоне, действующей как чашка Петри для заражения людей, суждено было принести много бед в Америку, Австралазию и Тихий океан после слияния мировых зон в единое целое.

Американский континент впервые освоил сельское хозяйство около 5000 лет назад (примерно 3000 г. до н. э.), а первые государства возникли в Мезоамерике около 3000 лет назад (примерно 1000 г. до н. э.). В сельском хозяйстве было небольшое отставание от Афроевразии, поэтому в американской мировой зоне проживало всего 8 % населения планеты. Тем не менее санитарный кордон в виде Атлантики позволил эксперименту на людях проходить независимо, а результаты оказались очень схожими. В 500 году нашей эры население города Теотиуакан достигало примерно 200 000 человек, что является значительным числом по всем стандартам той эпохи. Аграрные государства ольмеков, майя, ацтеков и (южнее) инков имеют черты развитых цивилизаций.

Мир за пределами аграрных государств

На обширных пространствах Северной Европы, в пустынях Аравии и Сахаре, а также на равнинах Центральной Азии на протяжении многих веков не было никаких государств – эти территории населяли или раннеаграрные общины, или кочевники-скотоводы. Эти периферии представляли серьезную угрозу для аграрных государств, если вдруг государства ослабнут во время кризиса или депрессии долговременного цикла. Не случайно, например, что многие китайские династии были основаны «варварскими» захватчиками или что германские вторжения уничтожили Римскую империю в Европе.

Центральная и Южная Африка, от Сахары до мыса Доброй Надежды, не принимали сельского хозяйства и государств еще дольше. Так происходило, потому что Африка южнее Сахары – одна из лучших природных зон для собирательства и одна из наименее благоприятных для оседлого земледелия. Тем не менее к 1500 году до н. э. сельское хозяйство распространилось по Центральной Африке и сумело проникнуть вглубь Конго, а несколько культур перешло к земледелию в 500 году до н. э. К 300 году н. э. практика земледелия достигла Южной Африки. Несколько аграрных государств начали формироваться в этих регионах незадолго до объединения мировых зон, примерно в 1500 году.

В Северной Америке раннеаграрные общества возникли к 600 году, прежде всего это были общины Пуэбло на юго-западных территориях США. Наиболее впечатляющие поселения, которые, наверное, можно назвать аграрными государствами, находились в каньоне Чако. Они были построены в период 850–1150 годов, там жили 5000 человек. Далее на Великих Равнинах Калифорнии, на восточном побережье и на территории современной Канады полуоседлые культуры сочетали земледелие с собирательством, а некоторые состояли исключительно из собирательства. Если бы не приход европейцев, аграрные государства, вероятно, возникли бы и в этих регионах.

В мировой зоне Австралазии люди полностью избежали ловушки оседлости и антисанитарных условий жизни земледельцев. С точки зрения здоровья людям, конечно, было гораздо полезнее заниматься собирательством, к тому же приемы аборигенов были исключительно продуктивны. Аборигены пользовались огнем, чтобы поджечь лес, убить дичь, открыть доступ к съедобным растениям, а также расчистить пути для передвижения, а огнелюбивые эвкалиптовые леса быстро восстанавливались. Австралийский континент мог прокормить от 500 000 до 1 миллиона собирателей – это впечатляет.

Тихоокеанскую мировую зону люди заселили только в последние 5000 лет, а некоторые острова – менее 2000 лет назад. На Новую Зеландию люди попали только в 1280 году, поскольку туда не дул попутный ветер с севера. Население в этой мировой зоне распределялось по островам с несколькими сотнями жителей и по крупным островным цепям, где жили тысячи людей. Например, Гавайские острова кормили до 30 000 человек. Существовавший там уровень одомашнивания диких зверей и ирригации вполне позволяет говорить о сельском хозяйстве.

Великие торговые пути

По всей Афроевразии существовало много аграрных цивилизаций, которые потенциально могли бы поделиться знаниями. Однако зачастую эти государства разделяли огромные расстояния, гигантские пустыни или непроходимые леса. Во время трудного пути путешественников могли захватить в плен или убить. Соответственно, на протяжении 3000 лет передача информации происходила медленно. Первый торговый путь, пересекавший всю афроевразийскую мировую зону, появился только в 50 году до н. э. Великие торговые пути позволяли неспешно доставлять товары и информацию из Китая в Индию, Персию, Средиземноморье и по торговым путям через Сахару в Западную Африку.

Несмотря на название, по шелковым путям доставлялись не только шелк, пряности и другие товары на продажу, по ним также двигались религии, изобретения и математические понятия. Например, индийские цифры были придуманы в 400-х годах, их переняли арабы во время исламских нашествий (отсюда ошибочное название «арабские цифры»), а уже с Ближнего Востока они попали в Европу в Средние века, заменив более громоздкую систему римских цифр.

Благодаря многочисленному населению и наличию большого количества предметов роскоши и пряностей Китай стал центром притяжения торговли по великим торговым путям. Китайские товары неторопливо и поэтапно перевозили через Центральную Азию, часто этим занимались кочевники, нередко на дорогу требовалась жизнь не одного поколения, но в конечном итоге они наводняли рынки Ближнего Востока и Средиземноморья. Запад в свою очередь дарил Востоку вино, промышленные товары и лошадей. Однако торговый баланс был на стороне более многочисленного населения Азии.

Сухопутный маршрут шелковых путей представлял собой изнурительное путешествие из портов Восточного Средиземноморья через Месопотамию и Персию, а также через многочисленные горные хребты и пустыни в Индию и Китай. Центральноазиатские маршруты обещали не только тяжелую дорогу, но и столкновения с многочисленными кочевниками и имперскими войсками, которые могли убить или ограбить. Морской маршрут пролегал по Красному морю до Аксума (который разбогател, позволив своему крошечному народу стать торговой сверхдержавой в первом тысячелетии до н. э.), далее в один из многочисленных портов Индии, а затем в Индокитай и Южный Китай. Именно по этим морским путям ислам пришел из Индии в Малайю и Индонезию.

Афроевразия имела канал, по которому коллективное обучение могло струиться через сотни разных аграрных государств суперконтинента, который в 1000 году нашей эры населяли примерно 300 миллионов человек. Подавляющее большинство товаров не доставлялось одним купцом с одного конца шелковых путей до другого: путешествие через всю Афроевразию для передачи вещей и информации могло занять годы и даже поколения. Тем не менее Великие торговые пути запустили медленные кардинальные изменения. Люди того времени могли не замечать их, но вскоре обмен знаниями приведет к масштабным переменам в истории человечества.

Развитие книгопечатания

В мире той эпохи главным недостатком письменного знания было малое количество рукописей. Огромный объем знаний тогда все еще передавался устно, со всей неторопливостью и изъянами, присущими этому методу. Грамотность по-прежнему оставалась привилегией писцов, чиновников, ученых и представителей элит. Рукописные книги были дорогостоящей редкостью. Книгопечатание в корне изменит эту ситуацию.

Изначально китайцы печатали книги с деревянных досок, появившихся в конце периода Хань в 220 году. Каждую страницу приходилось вырезать на доске, что сильно замедляло процесс. Громоздкие деревянные доски много весили, их было сложно хранить и перевозить, а каждую новую работу или редакцию уже изданной приходилось изготавливать с нуля. В 1045 году Би Шэн изобрел подвижный способ печати: слова наносились на глиняные таблички, которые можно было переставлять, создавая новые словосочетания и предложения, а затем печатать на странице. Регулярно издавались многочисленные китайские труды по философии, наукам и сельскому хозяйству. Тираж некоторых книг достигал тысяч экземпляров.

Корейцы в 1200 году изобрели металлический подвижный шрифт. Его преимущества заключались в долговечности, меньших размерах, его было легче переставлять, и в итоге книги печатались быстрее. Корейцы не использовали никаких прессов. Они накладывали тонкую бумагу на покрытый тушью шрифт и делали оттиск, притирая бумагу деревянной лопаткой. Работа шла мучительно медленно. Тем не менее деревянные блоки и металлический подвижный шрифт с лопатками позволяли Китаю и Корее производить больше экземпляров письменного знания значительно быстрее, чем это можно было сделать вручную. Они увеличивали количество книг в обращении и расширяли объем знаний, доступный каждому грамотному человеку. Следует отметить, что в Восточной Азии более медленная ксилография оставалась основной формой печати вплоть до XIX века, ограничивая пределы коллективного обучения, которое могло бы быть получено благодаря более широкому распространению произведений.

В Европе примерно в 1450 году Гутенберг изобрел печатный станок. Он объединил металлический подвижный шрифт (доставленный по Шелковому пути с Востока) с прессом для вина (один из многих удивительных случаев использования алкоголя), чтобы быстро набирать новые страницы, а потом относительно споро делать оттиски на бумаге. Это изобретение коренным образом изменило печатное дело. В 1460-х годах на печатном станке Гутенберга три человека могли изготовить 200 экземпляров книги за 100 дней. Трем средневековым писцам потребовалось бы тридцать лет, чтобы сделать такое же количество копий. В VI веке бенедиктинские монастыри взяли за правило иметь в своей библиотеке не менее пятидесяти книг. Крупнейшей библиотекой на Западе в середине XV века была Ватиканская, где хранилось около 2000 книг. В XVII или XVIII веке ученый средней руки уже вполне мог обзавестись библиотекой такого же объема.

По оценкам исследователей, за пятьдесят лет, с 1450 по 1500 год, было выпущено 8 миллионов экземпляров книг. Вполне вероятно, что это больше, чем переписали во всей Европе с 500 года. За период с 1500 по 1600 год напечатали от 140 до 200 миллионов книг. Европейцы получили огромную помощь в коллективном обучении, что обеспечило подъем Ренессанса и Реформации и в конце концов привело к научной революции.

Распространение знаний, более широкие возможности связи и постепенно растущий уровень грамотности означали, что очередной взрыв сложности уже не за горами.